寒地水稻有效穗率与产量的关系探讨

2017-10-13魏才强

魏才强

(黑龙江省农业科学院牡丹江分院,黑龙江牡丹江157041;作者:weicaiqiang@126.com)

寒地水稻有效穗率与产量的关系探讨

魏才强

(黑龙江省农业科学院牡丹江分院,黑龙江牡丹江157041;作者:weicaiqiang@126.com)

以牡响1号和牡丹江32为试验材料,通过改变水稻施氮量、插秧密度及插秧株数,探讨寒地粳稻有效穗率与产量的关系。结果表明,有效穗率与产量有显著或极显著正相关的趋势,究其原因发现,单位面积穗数随有效穗率的增加而增加,有效穗率与每穗实粒数有极显著的抛物线关系。为达到水稻最高产量不同品种有不同的栽培措施,对于牡响1号这种多穗型品种应通过提高施氮量来增加产量,而对于牡丹江32这种大穗、大粒型品种则应通过适当降低栽培密度和施肥量来达到高产。

水稻;有效穗率;产量

水稻产量的形成过程中分蘖起着重要作用,分蘖是水稻自身的生理遗传特性,合理利用分蘖是水稻高产栽培的重要环节[1]。大量研究表明,分蘖与水稻群体结构、光合作用、物质生产、分配及产量构成有密切关系。无效分蘖增多,将浪费过多的光合产物,成穗率降低,不利于水稻产量的提高[2]。通过提高水稻分蘖成穗率可以优化水稻群体质量,从而达到提高水稻产量的目的[3]。过去的研究多侧重于分蘖与产量的关系,而关于针对新品种及分蘖特性与产量关系的研究较少,尤其是有效穗率对产量的影响研究更少。有效分蘖率作为水稻分蘖力的形态指标之一,以此为切入点研究品种特性十分必要。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2014年在黑龙江省农业科学院牡丹江分院进行,以寒地粳稻品种牡响1号和牡丹江32为材料。

1.2 试验设计

采用裂区设计,施氮量为主区,设4个水平处理:A1,0 kg/hm2(纯N量,下同);A2,100 kg/hm2;A3,125 kg/hm2;A4,150 kg/hm2;密度为副区,设 3 个水平处理:B1,40 cm×10 cm;B2,35 cm×15 cm;B3,30 cm×12 cm;每丛插秧株数为副副区,设4个水平处理:C1,6株;C2,4株;C3,2株;C4,1株。每个处理3次重复。4月 15日播种,5月20日移栽,不同肥料处理间筑田埂隔开,其余栽培措施同常规生产。

1.3 调查指标及方法

1.3.1 叶面积指数(LAI)

采用比重法测定叶面积指数,按照每处理平均分蘖数取2丛植株,并从中选取中等大小5株作为叶面积指数测定样本,测量每片叶的长度和最大宽度,然后剪去其余叶片,并与测定长宽的叶片分开同时烘干。烘干条件为105℃下杀青30 min,80℃下烘干至恒质量。叶面积指数LAI=0.78×S1(G1+G2)/(G1×S2)。S1为所测定5株中等茎所有叶片长度乘宽度之和,G1为5株中等茎所有叶片干物质量,G2为剩余2丛所有叶片干物质量,S2为2丛水稻的占地面积,0.78为系数。

1.3.2 干物质量

在水稻生长不同时期按照每处理平均茎蘖数取样,每个处理取2丛,将样本茎鞘、绿叶、穗分开并烘干,105℃下杀青30 min,80℃烘干至恒重,最后称重。

1.3.3 有效穗率

在水稻成熟期以每小区第2行第2株为起点,连续调查10丛有效穗数,平均值记为该处理每丛有效穗数。有效穗率=(有效穗数-插秧株数)×100%/插秧株数。

1.3.4 每穗粒数

水稻成熟后每处理选取与平均茎蘖数相同的2丛,阴干后调查每丛的每穗实粒数,平均值记为该处理每穗实粒数。

1.3.5 产量

每小区除去边行实打实收后称重即为实测产量。

2 结果与分析

2.1 有效穗率与产量之间的关系

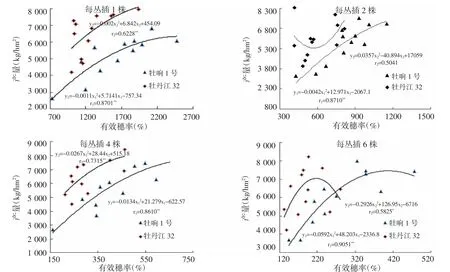

由图1可知,牡响1号水稻品种在每丛插1株、2株和4株时有效穗率与产量正相关,每丛插6株时二者呈抛物线关系,在有效穗率400%左右时产量最高。对于牡丹江32水稻品种在每丛插1株和4株时,有效穗率与产量极显著正相关,每丛插6株时有效穗率200%左右时产量最高,在每丛插秧2株时有效穗率与产量的关系并不显著。结果说明这2个品种有效穗率的特性存在差异。

图1 有效穗率与产量之间的关系

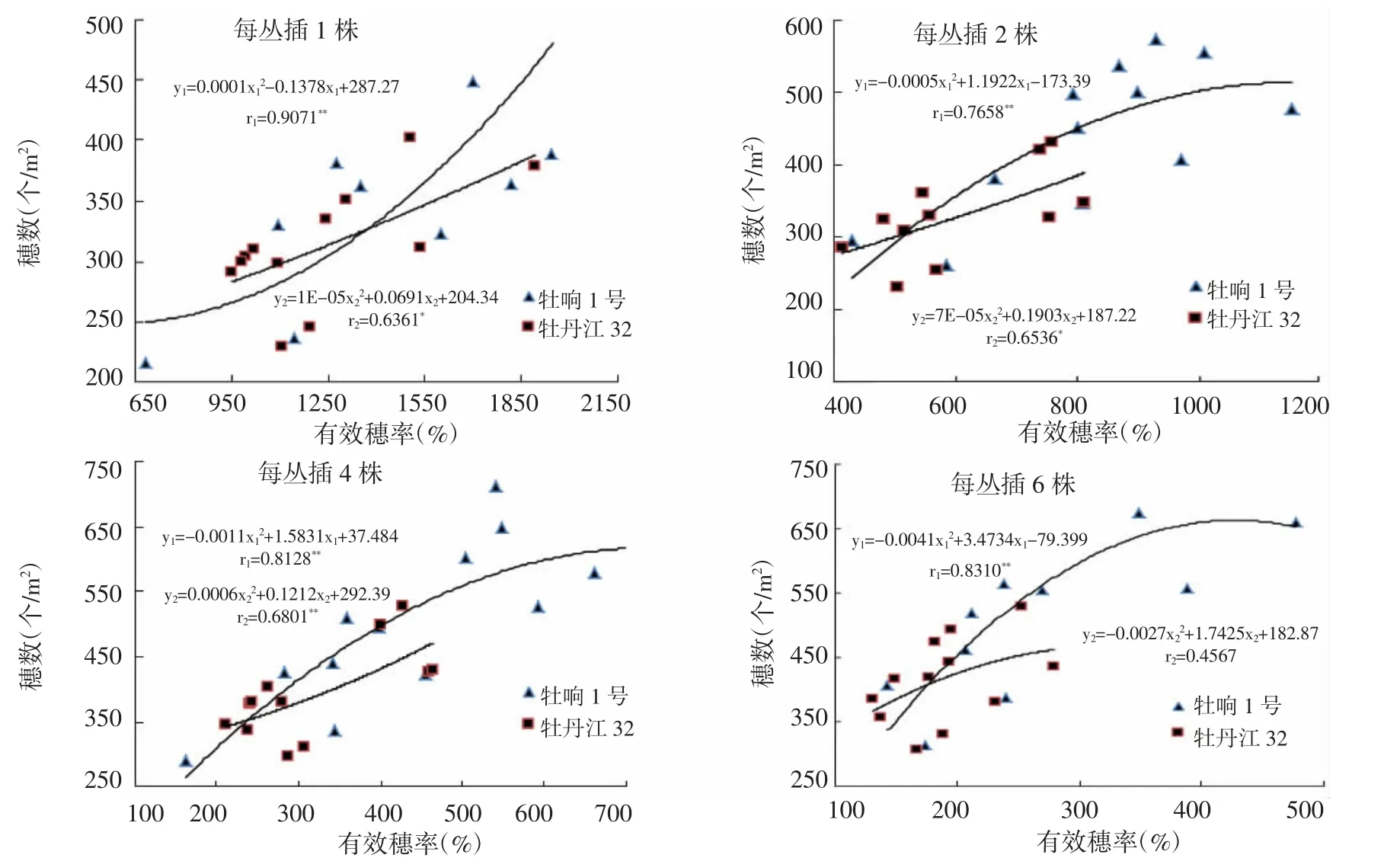

图2 有效穗率与单位面积穗数之间的关系

研究还发现,这2个品种在综合每丛插秧1、2、4和6株时有效穗率与产量相关性不显著,实际生产常常将不同插秧株数混合研究,所以隐藏了二者的直接关系。实践发现,有效穗率高时产量不一定高,有效穗率低产量不一定低。本研究发现,供试的2个品种在每丛插秧6株时产量不随有效穗率的增大而无限增大,同时2个品种在每丛插秧6株时产量随有效穗率增加的幅度最大,说明每丛插秧6株可发挥出品种最佳有效穗率,也就是达到最高产量的有效穗率。

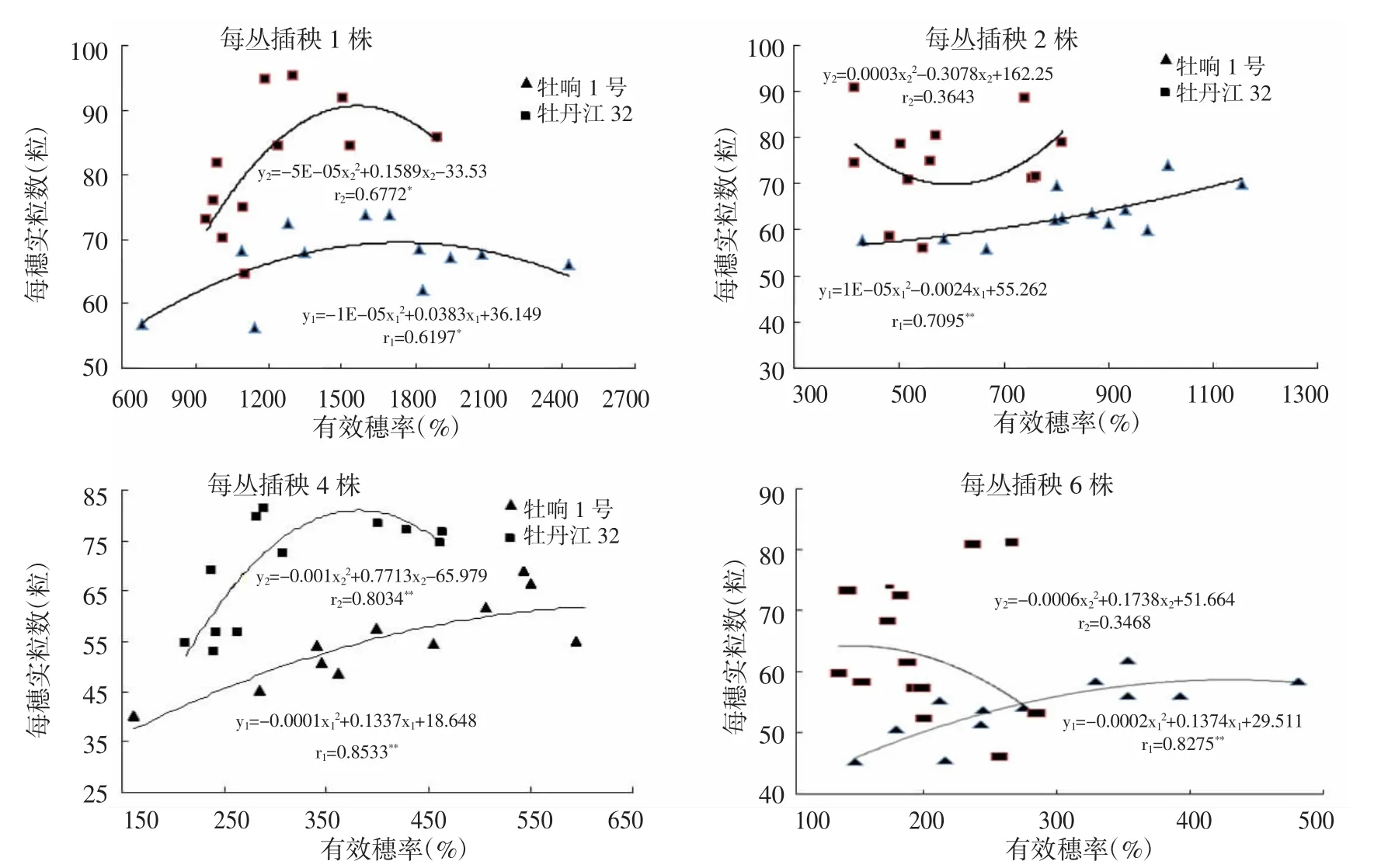

图3 有效穗率与每穗实粒数之间的关系

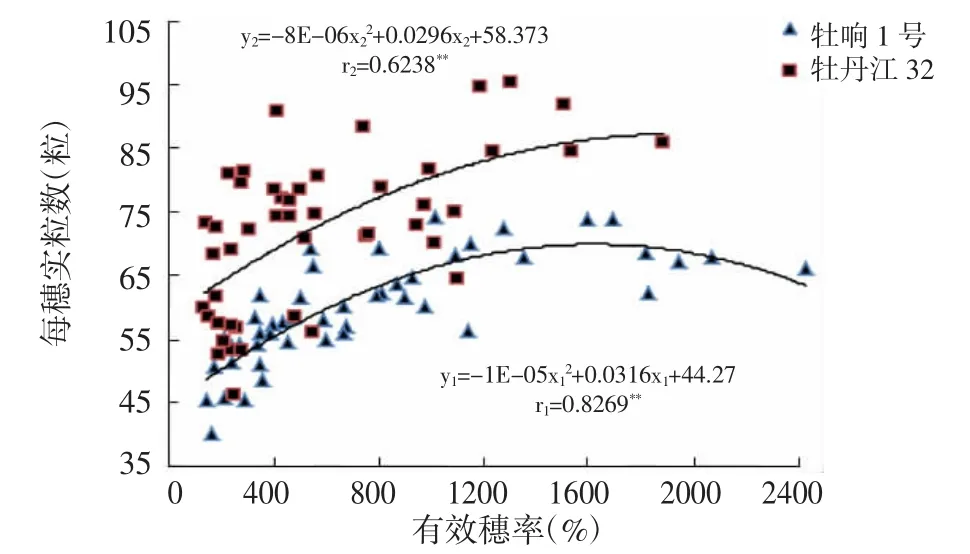

图4 总体有效穗率与每穗实粒数之间的关系

2.2 有效穗率与单位面积穗数、每穗粒数、千粒重之间的关系

研究有效穗率与单位面积穗数之间的关系后发现,除牡丹江32每丛插秧6株时二者相关性不显著外,其余处理二者均呈显著或极显著关系,并且表现为单位面积穗数随有效穗率的增加而增加(图2),这是产量随有效穗率增加的原因之一。在每丛插秧2株、4株和6株时,相同的有效穗率下牡响1号可以生产出较牡丹江32更多的有效穗数,具有较强的分蘖能力。

从图3可见,牡响1号有效穗率与每穗实粒数呈显著或极显著关系,而牡丹江32每丛插秧1株和4株时有效穗率与每穗实粒数呈显著或极显著关系,当有效穗率与每穗实粒数相关时,每穗实粒数有随有效穗率先增后减的趋势。综合所有插秧株数发现二者确有极显著的抛物线关系(图4),有效穗率1500%左右时每穗实粒数最大,也就是说有效穗率超过1500%后每穗实粒数下降,是次生分蘖穗粒数下降导致,在有效穗率小于1500%时有效穗率与每穗粒数正相关,二者不存在矛盾。对比2个品种每穗实粒数发现,在相同有效穗率时牡丹江32要多于牡响1号,体现出了牡丹江32的大穗特性。

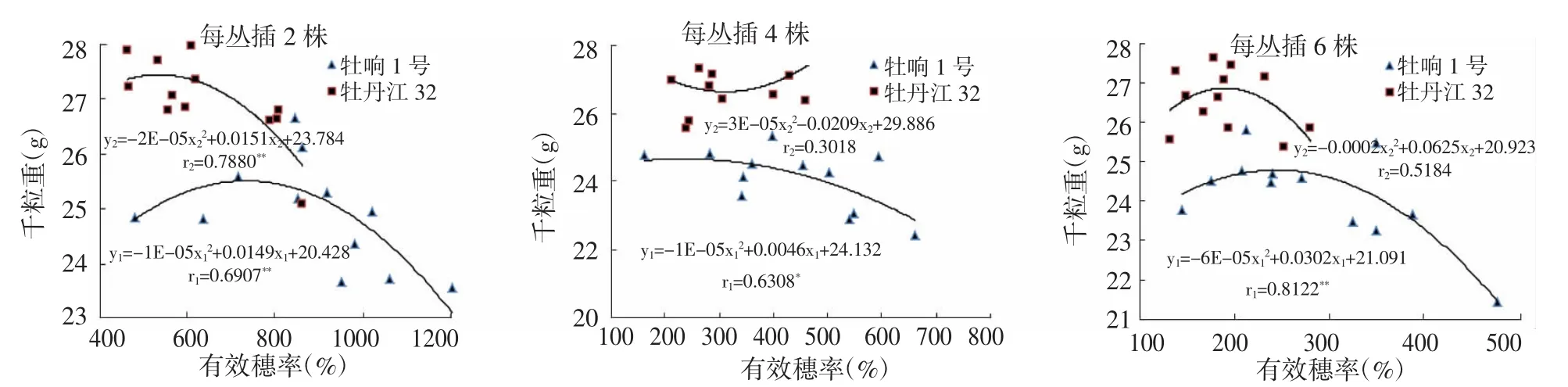

有效穗率与千粒重也有一定关系。从图5可见,牡响1号每丛插秧株数2株、4株和6株时二者呈显著或极显著抛物线关系,牡丹江32二者相关性减小,当每丛插秧2株时千粒重随有效穗率的增加极显著下降,其他处理二者无显著相关性,在相同有效穗率时牡丹江32的千粒重大于牡响1号。

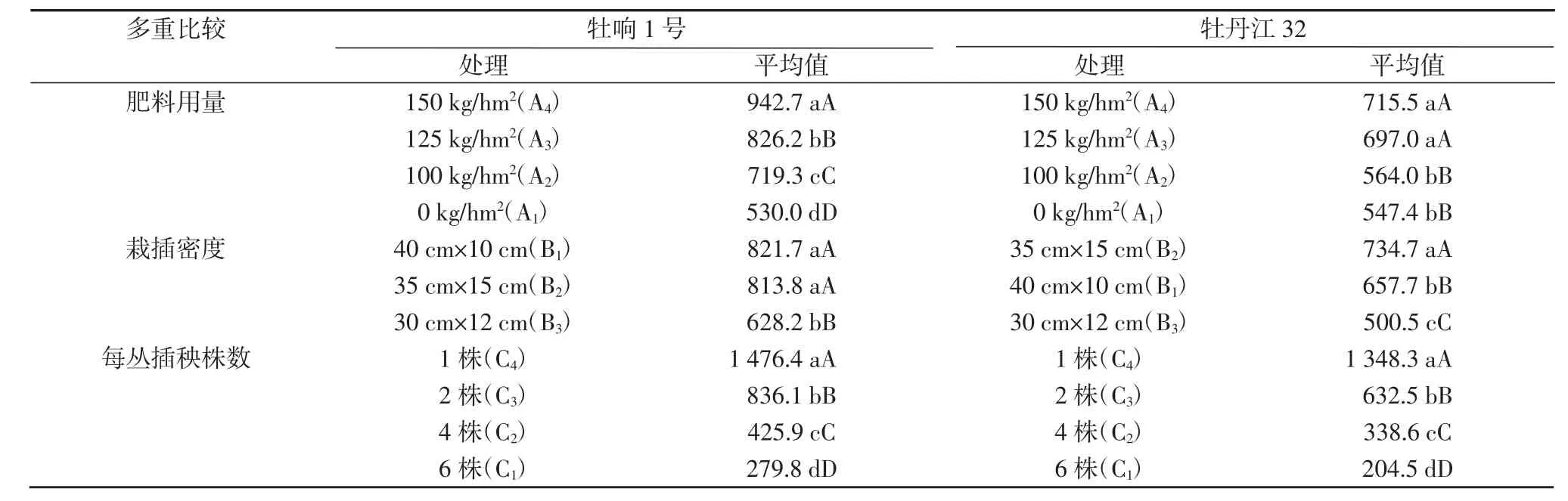

2.3 肥料、插秧密度及插秧株数对有效穗率的影响

由表1可以看出,牡响1号和牡丹江32的有效穗率随施氮量增加而增加,牡响1号随施氮量增加有效穗率增加的幅度较大,而牡丹江32 A4和A3处理的有效穗率差异不显著;而密度减小时牡丹江32有效穗率增加明显,牡响1号B1和B2处理差异不大。2个品种都随每丛插秧株数的减少有效穗率显著增加。

3 结论与讨论

图5 有效穗率与千粒重之间的关系

表1 不同肥料、密度及插秧株数有效穗率多重比较

本研究发现,水稻有效穗率存在品种差异并且受每丛插秧株数影响最大,是水稻产量性状自我调节能力的重要指标,这与汪秀志等[4]的试验结果相一致。本试验通过调节水稻插秧株数、插秧密度及肥料用量研究有效穗率具有较广泛意义,这与前人利用株行距配置、水肥处理、栽植密度等不同研究水稻有效分蘖率、分蘖消长在产量提高方面的作用[5-6]相类似,但在本试验中将不同插秧株数处理进行分别研究,得出了更加具体的结果,体现了有效穗率在水稻产量形成中的复杂性[7-8]。在本试验中还发现,减少每丛插秧株数,水稻有效穗率增加,有效穗率与产量呈显著或极显著相关是供试水稻品种相同特性,对于分蘖力强的水稻品种牡响1号来说,可以增加施氮量提高有效穗率,而对于大穗、大粒型品种牡丹江32则应通过适当降低水稻栽插密度提高有效穗率。同时证实,为提高水稻种植效益,在育种工作中应该注重培育大穗、大粒品种。

[1]Li X,Qian Q,Fu Z,et al.Control of tillering in rice[J].Nature,2003,422:618-621.

[2]詹可,邹应斌.水稻分蘖特性及成穗规律研究进展[J].作物研究,2007,21(5):588-592.

[3]潘圣刚,吴颖仪,肖瑶,等.抑制无效分蘖对水稻产量和非结构性碳水化合物的影响[J].湖南农业大学学报:自然科学版,2015,41(3):229-233.

[4]汪秀志,钱永德,吕艳东,等.施氮和密度对寒地水稻分蘖状况及产量的影响[J].浙江大学学报:农业与生命科学版,2011,37(1):69-76.

[5]程彩霞.水稻分蘖消长动态与产量的研究 [J].中国稻米,2007,1(1):37-39.

[6]朱士江,孙爱华,张忠学,等.不同节水灌溉模式对水稻分蘖、株高及产量的影响[J].节水灌溉,2013(12):16-19.

[7]杜金泉,岳元文.利用分蘖特性提高水稻产量新途径的研究[J].西南农业大学学报,1997,10(2):38-44.

[8]张喜娟,孙晓杰,张淑萍,等.水稻分蘖特性与产量的关系[J].中国农学通报,2006,22(2):130-132.

Abstract:The relationship between the effective panicle rate and yield formation of rice were analyzed in this study,two japonica varieties were used(Muxiang 1 and Mudanjiang 32)as materials.The results showed that there was a significant positive correlation between effective panicle rate and yield,the number of panicles per unit area was increased with the increase of the effective spike rate.The effective panicle rate had significant parabolic relation with the grain number per panicle.In order to achieve the highest yield of different rice varieties,we should improve the nitrogen fertilizer for multi-spike type cultivars,and appropriate planting density and fertilization for big panicle type varieties.

Key words:rice;effective panicle rate;yield

Study on the Relationship Between the Effective Panicle Rate and Yield Formation of Rice in Cold Region

WEI Caiqiang

(Mudanjiang Branch of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Mudanjiang,Heilongjiang 157041;Author:weicaiqiang@126.com)

S511.2+2

A

1006-8082(2017)05-0042-04

2017-05-26

国家水稻产业技术体系建设专项(CARS-01-41)