被害人教义学核心原则的发展——基于侵犯公民个人信息罪法益的反思*

2017-10-10

(武汉大学法学院,湖北武汉 430072)

被害人教义学核心原则的发展——基于侵犯公民个人信息罪法益的反思*

王肃之

(武汉大学法学院,湖北武汉 430072)

随着侵犯个人信息犯罪的增多,我国《刑法》增设了侵犯公民个人信息罪,但法条中未能对该罪的法益作出提示。被害人教义学的核心原则为被害人的保护可能性与需保护性,这一原则在解释德国与个人信息有关的犯罪中具有合理性,但是在用于解释我国《刑法》侵犯公民个人信息罪法益的过程中却发现原有的解释路径需要修正。在最终得出侵犯公民个人信息罪的法益为公共信息安全的同时,也实现了被害人教义学的核心原则判断路径由平面结构向纵向结构转变的理论发展。

侵犯公民个人信息罪;被害人保护;公共信息安全

随着信息社会的崛起,信息在社会运转中的作用日益凸显。个人信息不再仅具有记录个人的意义,而是与个人的人身、财产法益密切关联,成为犯罪行为的重要目标与对象。我国《刑法修正案(七)》增设、《刑法修正案(九)》完善了侵犯公民个人信息罪,以遏制侵犯个人信息犯罪的蔓延。然而在严厉打击侵犯个人信息犯罪的同时,有关法条对其法益却没有形成一种清晰明确的提示,导致了司法实践的困惑。在刑法学层面,需要借助有关理论框架对其法益予以阐释,以有效地指导该罪的理解和适用。

一、侵犯公民个人信息罪的立法背景与法益问题

在信息社会中,个人信息的完全保护愈发成为一个不能被实现的愿望。在不断演变发展的科技时代中,关于信息和隐私的威胁持续蔓延。*J. Desiree Dodd. Data Security Law - State Statutory Requirements for Protecting Personal Data. American Journal of Trial Advocacy,2015,Vol. 38, p623.随着信息网络技术的发展,特别是大数据技术的发展与环境的构建,人们的形象与处境也发生了巨大的变化。“在互联网上,没有人知道你是一条狗”,彼得·斯坦纳这句自信的壮语已经不得不演化成“在大数据时代,我们都是透明人”。每个人的所有信息资料似乎处于被人随意取用的危险环境之中:第一,与人身有关的个人信息,包括地址、私人电话号码等;第二,与财产有关的个人信息,包括网络银行账号、第三方支付账号等;第三,与行为有关的个人信息,包括Cookies信息、定位信息等。

面对侵犯个人信息犯罪的愈演愈烈,我国《刑法》也在增补和完善相关条款。这其中最重要的罪名是我国《刑法》第二百五十三条之一的侵犯公民个人信息罪。该罪最早由《刑法修正案(七)》于我国《刑法》第四章“侵犯公民人身权利、民主权利罪”增设,原本规制“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗”等单位及其工作人员出售和非法提供个人信息的行为。《刑法修正案(九)》对该条作出修改,将犯罪主体扩展为一般主体,并且规定“将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的”从重处罚。然而,上述规定不但在立法上超前,先于民事法律、行政法律作出规定,引发了法律间的衔接协调问题;更是在理论上超前,对于这样增设的一个罪名,其法益究竟是什么?根据现有立法者的观点,其应当为“公民人身权利、民主权利”,具体而言应当为公民人身权利。就被害人而言,受侵犯的是公民个人的信息,将其理解为侵害个人法益有其合理性。

然而,对于该罪法益的上述理解在两个问题上均无法给出有效解释。第一,侵犯公民个人信息罪目前多以侵犯群体个人信息为常态,在几乎所有的非法获取个人信息案件中,涉案的信息数量往往十分巨大,少则几万,多则数百万条,有的甚至多达3亿多条。*庄晓晶、林洁、白磊:《获取公民个人信息犯罪区域性实证分析》,《人民检察》2011年第9期。这么大的被害数量显然无法与具体的公民人身权利相对应,仅从保护个体被害人法益的角度难以对这些个人信息的法益作出全面的保护。第二,侵犯公民个人信息罪的“个人”(被害人)在犯罪中处于何种地位?诸如故意杀人罪、盗窃罪等犯罪,一般而言,被害人对其生命、财产有保护的可能,并且可能产生正当防卫、紧急避险等违法阻却事由,被害人在前述这些犯罪中具有明显的主体性、支配性,而对于侵犯公民个人信息罪而言,被害人却似乎既无主体地位也无支配能力。而这两个问题均是与被害人直接相关的,特别是与被害人的保护必要性与保护可能性相关的,这个问题正是被害人教义学的核心问题。对于侵犯公民个人信息罪的法益进行研究必须注重从被害人的角度进行探讨。易言之,在这一问题上,仅通过传统的刑法教义学的分析框架难以得出有效结论,应借鉴被害人教义学的分析视角对其进行深入的研究。

二、被害人教义学发展与个人信息法益保护

在刑法教义学理论视域中,被害人教义学是颇具特色的子学科。被害人教义学从被害人的视角出发,通过被害人的保护可能性与需保护性这一核心原则展开,对于被害人法益是否值得刑法给予保护作出判断,使被害人这一犯罪学意义上的主体得以进入刑法教义学的视野。

与个人信息有关的犯罪和被害人教义学具有某种内在的联系。该类犯罪由于和被害人个人的关系密切,成为传统意义上被害人教义学所重点关注和研究的犯罪类型之一,特别是在阐明被害人自我保护可能性方面可作为经典的犯罪类型,但是值得玩味的是,之后该类犯罪并未作为被害人教义学的主要研究领域。

(一)被害人教义学的脉络梳理

20世纪70年代末以降,被害人教义学开始在德国刑法学界生根发芽。被害人教义学溯源于被害人学,在其核心原则形成以后逐渐明确其教义学色彩,并从不法的维度切入犯罪成立的判定,为刑法学者所广泛讨论。目前我国学者关于被害人教义学的主要译法有两种:一种是“被害人教义学”(“被害人释义学”);另一种是“被害人信条学”,这种译法因王世洲教授所译克劳斯·罗克辛教授所著《德国刑法学(总论)第1卷:犯罪原理的基础构造》的采用而为学人所知,之后也有学者采用此种译法。*“被害人教义学”的译法参见[德]许逎曼:《刑法体系与刑事政策》,载许玉秀、陈志辉编:《不移不惑献身法与正义:许逎曼教授六秩寿辰》,新学林出版股份有限公司(台北)2006年版,第59页;车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,《中国法学》2013年第1期。“被害人信条学”的译法参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论(第1卷):犯罪原理的基础构造》,王世洲译,法律出版社2005年版,第392-395页;申柳华:《德国刑法被害人信条学研究》,中国人民公安大学出版社 2011年版,第93-96页。笔者认为,刑法教义学已经成为刑法学人相对认可的一个概念,被害人教义学作为其重要领域,似乎称其为被害人教义学更易于被理解和适用,故采此种译法(也是狭义的被害人教义学)。此外,车浩教授还构建了广义的被害人教义学,即围绕法益主体与法益支配权、自我决定权与刑法家长主义、自我答责与最后手段性、被害人的应保护性与需保护性四对关系来构建的教义学。

在被害人教义学理论构建过程中,阿梅隆、许逎曼、京特勒、R.哈赛默等学者均发挥了重要的作用,推动了其整体理论架构的形成。被害人教义学首次被提出是在1977年。德国刑事法学者阿梅隆发表专文,探讨“诈欺罪中的被欺骗者之错误与怀疑”,首次在讨论欺诈犯罪构成要件中的认识错误概念(Irrtumsbegriff)中提到了被害人信条学(viktimologischer Ansatz)这一原则。*同上注,申柳华书,第96页。1981年R.哈塞默出版《被害人的需保护性和刑法教义学——及其在德国刑法263条错误构成要件的解释上的运用》一书,从刑法辅助性原则出发,创造出“普遍危险”和“危险强度”等概念,对被保护人的保护可能性和需保护性进行了首次较系统的阐述,并明确提出了被害人教义学原则这一提法,*于小川:《被害人对于欺骗行为不法的作用》,《中国刑事法杂志》2012年第5期。被保护人的保护可能性和需保护性分别成为这一原则的两个侧面。被害人教义学的核心原则也据此产生。*参见上注,于小川文;前注③,申柳华书,第93-165页。

第一,被害人的保护可能性(Schutzmüglichkeit)。被害人的保护可能性,即从刑法的角度,考察是否具有被害人保护的可能性。这一观点与刑法的谦抑性抑或最后性有关,刑法作为保障法,只有在被害人无法进行有效的自我保护,且其他法律对于被害人无法进行有效保护(verfangen)之时,才可以被动用。因为被害人的自我保护以及其他法律的保护相对于刑法而言是 “缓和的手段”(milderes Mittel),如果在这两种保护已经充足的情况下动用刑法显然不符合必需性(die Erforderlichkeit)的要求。R.哈赛默将对个人保护可能性产生影响的因素总结为以下四类。其一,人类共同生活的需求对自我保护可能性的影响。因为人类不可能以个体的形态生活,必然参与社会生活,从而发生人际关系。个人会与社会产生联系并且受到社会共同生活需求的影响。其二,社会发展对于自我保护可能性的影响。随着社会发展,个人的自我保护可能性也会随之产生变化,既可能是在特定领域个人的自我保护可能性加强,也可能是在特定领域个人的自我保护可能性减弱。其三,个人外部联系对自我保护可能性范围的影响。个人的外部联系随着人类社会的发展而处于不断扩展的状态。随着个人的外部联系扩展,特别是随着互联网等发展,个人的自我保护可能性也会因之发生相应的变化。其四,普通危险对自我保护可能性范围的影响。比如,同样是道路交通安全,以马车为主要交通工具的时代和以汽车为主要交通工具的时代,作为普通危险的分别是马车和汽车,因而同一事物在不同的时代有可能是或不是普通风险。

第二,被害人的需保护性(Schutzbedürftigkeit)。被害人的需保护性,即从被害人的角度,考察其是否需要刑法进行保护。并不是一切对于法益有事实上消极影响的行为均应纳入刑法规制的范畴,危险强度的考量是一个必不可少的因素。在现实中存在着被害人需保护性增加、降低和丧失这三种情形:其一,被害人需保护性的增加,在这种情况下被害人通常不能进行自我保护(Schutzlosigkeit)或不具有自我保护可能性(如遭遇持枪犯罪);其二,被害人需保护性的降低,在这种情况下被害人通过其不具有社会相当性的外部联系,导致了自身受害危险强度提高(如被害人自身过错);其三,被害人需保护性的丧失,在这种情况下被害人通过其不具有社会相当性的外部联系,导致被害人需保护性的完全丧失(如挑拨防卫)。

需要说明的是,被害人的保护可能性(Schutzmüglichkeit)与被害人的需保护性(Schutzbedürftigkeit)往往不是作为两个原则出现,而是作为一个原则的两个侧面。因而学者在对其进行论述时往往内容有交叠,但视角有区别。

(二)被害人教义学发展与个人信息法益的崛起

现今学者往往仅对诈骗犯罪引入被害人教义学的视角进行讨论,实际上有关个人信息的犯罪也与被害人教义学有联系。早在20世纪70年代末,在阿梅隆通过被害人教义学来阐释德国《刑法》第263条诈骗罪时,许逎曼就将被害人教义学的理念与原则用于德国《刑法》第203条侵害私人秘密罪(Verletzung von Privratgeheimnissen)中。他指出,在泄露第三人秘密的情况下(Verrat derDrittgeheimnisse),如果第三人的秘密是从他人,而非秘密所有人的秘密保守义务人托付的情况下(即如果秘密是由第三人,而非直接的秘密所有人委托的具有秘密保守义务人泄露的情况下),应将可罚的泄密行为人限定在特定的受托人范围内。因为只有特定的负有义务保守秘密的人泄露了秘密,才属于刑事可罚的对象。*同前注③,申柳华书,第110页。然而,德国学者却在之后将被害人教义学的主要研究视角转向了诈骗罪等(互动)“关系犯罪”(Beziehungsdelikten)。R.哈赛默把不对等构成要件的犯罪分为关系犯罪和干预犯罪两类。在关系犯罪中,犯罪的完成需要有与犯罪构成要件之既遂相关的法益享有者做出配合违法计划的行为,如作为诈骗前提的被害人对财产的支配。干预犯罪(Zugriffsdelikte)是指不以加害人与犯罪人的互动作为犯罪实现的前提的犯罪,如德国《刑法》第212条故意杀人罪、第222条过失杀人罪、第223条故意为犯罪实现的前提的犯罪。*同前注③,申柳华书,第222页。在关系犯罪中,法益享有者通过影响危险或者自我保护阻止侵害、决定危险强度。*同前注⑤,于小川文。

这样一种限缩范围以使被害人教义学的内容得以自洽的做法固然有利于理论的构建,实际上却忽视了法益在被害人教义学中的意义,牺牲了被害人教义学的发展空间。被害人教义学以被害人为主体、以法益衡量为视角对犯罪行为及相关刑法规范分析的路径被限定在“关系犯罪”之中。法益主体及其保护退居幕后,诈骗关系这一典型的适例却几乎成为了被害人教义学的全部研究领域。在这样的一种思路的引导下,被害人教义学更加无法在刑法教义学的理论场域中找到合适的一席之地。车浩教授注意到这一问题并对其予以反思,指出在(刑)法教义学视野中,行为是犯罪人最重要的特征,法益就是被害人最重要的特征。正是由于行为人的行为侵犯了被害人的法益,才引起刑罚权的发动。将犯罪学领域中的一个犯罪人侵害被害人的行为,投射到(刑)法教义学领域后,就是一个行为侵害了法益。*车浩教授的论述,参见梁根林主编:《当代刑法思潮论坛(第二卷)——刑法教义与价值判断》,北京大学出版社2016年版,第41页。通过法益反思和发展被害人教义学,才能够使之真正回归教义学的立场与视野,而不是仅仅作为某一类具体犯罪的解释工具与路径。

在犯罪及其侵害的法益变迁的同时,被害人教义学的理论也面临着新的挑战。随着科技与社会的发展,生活中的各类风险增加,“风险社会”的概念日渐生成并且极大地影响着刑法理论与立法。风险社会的概念最早由贝克、吉登斯等社会学家提出,他们认为人类社会在从工业社会向风险社会行进的过程中,科学、法律、民主、技术经济、政治制度等工业社会之理性基础将会受到质疑进而被冲破、被推翻。*[德]乌尔里希·贝克:《从工业社会到风险社会(下篇)——关于人类生存、社会结构和生态启蒙等问题的思考》,王武龙译,《马克思主义与现实》2003年第5期。教义学理论上所进行的相应调整,总体而言是从预防有效性的角度重新进行风险分配的结果,也就是说,从刑事政策上展开,考察是否值得给予被害人刑法保护,以及值得给予多大程度的刑法保护*劳东燕:《风险社会与变动中的刑法理论》,《中外法学》2014年第1期。。在这一过程中,个人信息所面临的风险也呈现出几何式增长的态势,其法益的增生与嬗变挑战着既有的刑法理论与立法。倡导被害人教义学的学者也意识到社会的上述变迁。R.哈赛默在论述社会发展对于个人外部联系的范围的影响时,也指出20世纪后期互联网技术的发展,使得人际联系进一步紧密,产生了地球村的提法。可见社会发展的不同阶段,个人的联系方式和范围也会产生不同的演变。基于此,他从两个方面展开论述:一方面他认为,德国《刑法》第201条侵犯语言秘密罪第2款的规定所保护的法益是“所叙述语言的可信赖性”,特别是录音、录像技术和互联网的发展,使得语言安全的自我保护可能性变小了;另一方面他又认为,一个能很好地解释普通危险和个体自我保护可能性之间的依存关系的例子是德国《刑法》第203条泄露语言秘密罪,通过第三人泄露秘密的行为的犯罪化必须被排除,因为尽管存在较高的一般危险,但是法益享有者在这里没有穷尽其行使自我保护可能性的义务,而是疏忽大意无作为。*参见前注③,申柳华书,第228-233页。根据R.哈赛默的观点,虽然随着信息技术的发展,被害人的自我保护可能性降低,但是其仍然具有自我保护的可能性。

如果说风险社会在某种程度上已经动摇了传统理论的大厦根基,作为风险社会新形态的信息社会则是对于被害人教义学提出了根本性的诘问。本身作为被害人教义学两大罪名发源地的侵犯个人信息犯罪却反过来为被害人教义学提出了新的难题,即随着信息风险的提升,被害人的自我保护可能性究竟降低到何种程度?即便认可在20世纪80年代侵犯个人信息犯罪的被害人仍具有自我保护可能性,在大数据、云计算的今天,在信息数据繁多的互联网时代,其自我保护可能性还能否依然存在于刑法规范之中?同时,当信息风险增加导致普遍被害、群体被害的现象发生,被害人的需保护性又该如何重新衡量?对此,三十多年前的德国刑法学者无法回答,但它是今天的刑法理论所必须回答的。由此再思考车浩教授从标准刑法学的层次思考被害人教义学,并指出通过法益的路径使被害人教义学成为真正的刑法教义学,似乎也是对于传统被害人教义学的反思与升华。只是,基于反思的视角如何理解侵犯公民个人信息犯罪中的被害人及其法益,仍然是需要厘清的重要问题。

三、被害人教义学理论框架下侵犯公民个人信息罪的困惑

依照传统的被害人教义学理论,侵犯公民个人信息罪应当是侵犯个人法益的犯罪,其被害人自我保护可能性依然存在,自我保护可能性与需保护性的消长关系依然存在,因而可以通过被害人教义学的理论予以阐释。然而,在现实中,对侵犯公民个人信息罪的上述判断却难以再现,被害人保护可能性缺失的同时,(个体)被害人的需保护性却并未如理论预设那样鲜明,换言之,自我保护可能性与需保护性的消长关系并未出现,二者之间反而呈现出形式上的“脱嵌”,对于被害人教义学核心原则的适用提出了新的问题。

(一)被害人保护可能性缺失——法益保护之必要

R.哈赛默在刑法之外的法律保护手段中(如自我保护、其他法律保护),特别侧重于法律享有者的自我保护可能性。(被害人)自我保护可能性是指法益享有者在无国家刑法的保护下,运用自己的力量保护其法益不受影响或者阻止其法益受到损害的能力。*同前注③,申柳华书,第226页。在被害人教义学的视角下,如果法益享有者拥有运用个人力量保护自己的能力,此时刑法就不应该再对其予以保护,否则有违刑法的必需性原则、最后手段性原则;反之,如果法益享有者缺乏运用个人力量保护自己的能力,此时刑法对其施加保护才具有正当性。

被害人自我保护可能性判断与“个人”(被害人)在侵犯个人信息犯罪中处于何种地位密切相关。这一判断本是被害人教义学的基础性判断,而且德国与个人信息有关的犯罪也采取了这一判断,并且指出了在有关个人信息的犯罪中,被害人自我保护可能性降低已经是现实的状态。就我国而言,我国《刑法》规定的侵犯公民个人信息罪也面临这样的境况,即个人的信息处于非法获取、非法提供等种种风险的不断侵袭之中,原本影响个人保护可能性的各种因素也都在向着这种无力保护的情况倾斜。R.哈赛默对个人保护可能性产生影响的四种因素变化的分析充分说明了这一点。

第一,社会共同生活需求对于个体保护可能性的侵蚀。纪录片《互联网时代》第八集“忧虑”曾如此讲述我国的现实:“在个人隐私与网络活动的对立中,互联网公司通常的策略是给你选择权。如果接受服务则留下痕迹,若要隐私可以拒绝服务。但在汹涌澎湃的数字化浪潮中,在生活立体的数字化之后,普通人的选择权还有什么意义呢?”这种情况正是信息社会中人们生活的真实写照,自1994年以来,经过二十多年的发展,我国的互联网已经全面嵌入大众的生活。社会共同生活已经不仅仅存在于公共领域,每个人的私人生活、私人信息也成为社会共同生活的一部分,人们无法避免、无法抗拒。如果拒绝提供信息数据,那么他就必须面临与社会隔离的巨大风险与恐惧,由于接受服务所付出的个人信息泄露代价是在信息社会过正常生活的人所能够拒绝的,而这中间也意味着对于个人信息的保护可能性正在走向虚无。

第二,信息社会是一个风险社会。信息社会既是代表着新技术、新形态的社会,也是伴随着新风险的社会,不但传统风险以信息的形态不断加剧,新的信息风险也在生成并且逐渐超越传统风险的影响力、破坏力。特别是随着大数据技术的发展,信息的产生、存储、流转都成为自然而然且轻而易举的事情,由此引发的信息安全风险也呈现出前所未有的扩张趋势。比如,2013年“棱镜门”事件告诉人们,包括大量我国公民在内的电邮、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料的细节都被监控。在信息社会,100%的安全似乎已经成为不可能的愿望,每一条信息似乎都是伴随着风险而来。

第三,个人外部联系与信息安全逆向相关。在信息社会个人外部联系的不断增强已经是不可阻挡的事实,在狭义层面个人的社交范围极度扩展,几乎每个人的(即时或非即时)通讯工具(比如微信、QQ)的联系人多达几百名以上(经常超越了邓巴数字——人类智力允许人类拥有的稳定社交网络人数为148人),在广义层面个人的社会联系广度与深度也使其成为社会这张大网中与其他个体全面连接的节点。无论是工作、科研、购物、娱乐、旅行,个人因为外部联系的增强所接触的主体更是呈现几何式的增长,其个人信息的经手主体也呈现前所未有的增长。通过所有节点传递的不仅有资源、财富与快乐,更包括风险,每当个人外部联系增强一分,也就意味其信息安全程度减少一分。

第四,信息危险已经成为普通危险。普通危险(generelle Gefährdung),即在一定社会条件下存在的对法益损害的一般性的、普通的危险程度。*同前注③,申柳华书,第228-229页。在信息社会来临之后,网络盗窃、电信诈骗正成为新的财产犯罪重灾区。作为信息社会根本风险的信息风险已经成为现实中不可忽视的普通危险。个人的信息早已超越了原始的记录功能,与人身安全、财产安全等个人重大安全密切相关,在“0”与“1”的数字后面流逝的不仅仅是隐私,更包括生命和资产。

基于此,我国《刑法》规定的侵犯公民个人信息罪中的“个人”(被害人)的自我保护可能性确实是较为缺乏的。这种缺乏也可以在与我国《刑法》第四章“侵犯公民人身权利、民主权利罪”中的其他犯罪的被害人比较中加以体现。被害人自我保护可能性判断的一个经典适例就是犯罪的正当化事由(合法化事由)的实施可能性。比如,关于我国《刑法》所规定的故意杀人罪、强奸罪等罪名,被害人可以采取正当防卫、紧急避险的手段对个人法益予以保护,甚至在一定范围内允许造成加害人伤亡的特殊防卫存在。就侵犯公民个人信息罪而言,由于犯罪的隐蔽性、迅速性、分散性等特点,这些正当化事由一方面在事实上无法加以适用,另一方面在适用必要性上存在疑问——刑法难以允许为了保护若干仅具有识别个人意义的信息就允许造成加害人重大法益损害的结果出现。然而,对于被害人自我保护可能性的巨大缺失,刑事立法又不能漠然视之,由此引出了对于被害人需保护性的探讨。

(二)被害人需保护性离散——法益属性之反思

被害人需保护性是指法益享有者在侵害行为发生之前或者发生之时的具体情境的归属类型(Zuortbarkeit),即为法规所采纳的作为基础的典型的危险强度。*同前注③,申柳华书,第236页。也就是说,如果一个行为具有普遍意义的危险强度时,才有必要通过刑法对其加以处理;反之,如果其危险强度不够充足,就不应动用刑法对其予以处理。

随着信息社会的到来,面对日益增加的信息风险,法益保护前置化已经成为立法的现实选择。刑法在运用犯罪构成的经典构造应对现代社会的风险时遭遇到了“功能上的边界限制”。*“功能上的边界限制”为乌尔里希·齐白教授的表述。他认为:“与当代风险社会密切相关的技术上、经济上与政治上的变化催生了新形式的复杂犯罪,这些复杂犯罪的新形式特别在恐怖主义、有组织犯罪和经济犯罪领域构成重大风险。在涉及安全与自由的保障时,复杂犯罪的这些新风险与新形式使传统刑法遭遇其功能上的边界限制。”参见[德]乌尔里希·齐白: 《全球风险社会与信息社会中的刑法: 二十一世纪刑法模式的转换》,周遵友、江溯译,中国法制出版社 2012 年版,第 162 页。在此背景下,对于某些犯罪特别是侵犯个人信息犯罪予以规制正是体现了法益保护前置化的要求。这也引申出侵犯公民个人信息罪的双重属性。一重属性是群体性,“社会危害严重”与“群众反响强烈”的侵犯公民个人信息罪并不以单一侵害的严重性为特征,而是以巨大数量的侵害对象为表现。比如,2016年,陕西西安警方侦破的个人信息泄露案中查获1亿多条个人信息。同年,湖北警方侦破特大侵犯公民个人信息案,从犯罪嫌疑人涉案电子产品中提取非法存储的公民个人信息高达6亿多条。《中国网民权益保护调查报告2016》显示,4.8亿网购用户,网购过程中过半遭遇个人信息泄露。另一重属性是间接性,即“构成严重威胁”与“日益突出”侵犯公民个人信息罪实际上常常与下游犯罪衔接,造成巨大的人身、财产损害,这中间个人信息包含的是巨大的风险性而非直接的侵害性。比如社会广泛关注的大学新生被骗后死亡的“徐玉玉案”,就是侵犯公民个人信息罪与下游的诈骗罪结合。间接性是以群体性为基础的,正因为侵犯对象的群体性,所以被害人遭受的是一种“间接”的损害和“直接”的风险(而非针对个体实施之犯罪的“直接”侵害),群体性是侵犯公民个人信息罪的核心特征。更进一步而言,侵犯公民个人信息罪中的被害人是因为群体被侵害而非个体被侵害而具有刑法保护的必要性,被害人的需保护性呈现离散的状态。

以上原因导致了从被害人教义学解释侵犯公民个人信息罪的两条解释路径的冲突。一条路径是从被害人保护可能性出发,信息社会中信息风险频发,个人处于无力对自身信息法益采取有力保护手段的境地,个人(被害人)呼唤刑法对其个人信息予以保护,这似乎符合“被害人需保护性的增加”的情况。然而,从被害人需保护性的路径出发,人们却发现这里虽然有刑法对法益予以保护的必要,但基于群体性与间接性,其需保护性却难以和具体的被害人个人建立直接联系——公民个人的人身、财产等信息虽然重要,但如果不是大量的个人信息就无法达到刑法保护的要求,比如对一个公民的姓名与联系电话信息,足以达到识别性的要求而成为公民个人信息,但显然不宜通过刑法加以直接保护。这样一种分歧意味着从被害人教义学阐释我国《刑法》中的侵犯公民个人信息罪可能走入进退维谷的境地。这就需要重新梳理立法和理论的脉络。

一方面,在立法层面,我国与德国虽然都采取法典式的成文法立法模式,但是在入罪要求上有所不同。实际上,与德国等欧洲国家的法律相比,我国《刑法》对于入罪的要求更为严格,某类行为必须具有相当严重的社会危害性才能够纳入我国刑法视野中。之前曾有观点认为应直接借鉴欧洲国家非犯罪化的刑法理念,对此有学者明确反对,指出我国当前的主要任务不是实行非犯罪化,而是应当推进犯罪化。在网络时代,尤其要注重将利用网络实施的侵害行为予以犯罪化。*张明楷:《网络时代的刑法理念——以刑法的谦抑性为中心》,《人民检察》2014年第9期。即便是对于行为的犯罪化,罪刑规则设置的慎重性在我国《刑法》中也有充分体现。比如危险驾驶行为,在欧洲国家早已有规定,《刑法修正案(八)》将其入罪时在自由刑上仅规定了“拘役”这一颇为轻微的刑种。然而,侵犯公民个人信息罪似乎打破了这一常规:经《刑法修正案(七)》增设、《刑法修正案(九)》修正后,“情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”。综观德国有关个人信息数据的条款,包括窥探数据罪(第202a条)、拦截数据罪(第202b条)、预备窥探和拦截数据罪(第202c条)、窝藏数据罪(第202d条,2015年增设)等侵害个人私生活与秘密的犯罪,其所规定的量刑区间均是三年以下自由刑或罚金,不但自由刑标准更低,而且还可处财产刑。这表明从立法层面看,我国《刑法》中的侵犯公民个人信息罪所保护的法益可能比德国刑法中有关个人信息数据保护的法益更为重要。

另一方面,在理论层面,与个人信息有关的犯罪(如德国刑法中的侵害私人秘密罪)确实成为被害人教义学的关注领域,成为被害人保护可能性判断的典型领域,时至今日依然可以在理论框架内实现某种自洽。然而,被害人教义学领域的学者似乎发现随着信息社会的到来,这一类犯罪出现了某种他们无法用原有理论可以完全解释的趋势,因而将研究领域回归到诈骗罪等互动关系犯罪中来寻找其理论的合理性。具体到侵犯公民个人信息罪,如果该罪是侵犯个人法益的犯罪,那么在被害人保护可能性缺失的情况下,被害人需保护性理应涌现,被害人形象应该鲜明而集中。可是,现实情况是,被害人需保护性呈现离散状态,被害人形象模糊而分散。就被害人的保护可能性与需保护性而言,其预设的消长关系并未出现,对于个人而言,其自我保护可能性的确处于缺失的状态,其个体的需保护性却并不鲜明,就整体而言其法益的需保护性却又能够被肯定。这就带来了一个新的问题——原本以一种平面的、此消彼长的关系互动的被害人保护可能性与需保护性,似乎在侵犯公民个人信息罪的分析过程中在不同的层次得出不同的结论:就被害人的保护可能性而言,确实可以在个体层面得出其缺失的结论;但是就被害人的需保护性而言,反而是在群体层面而非个体层面得出需保护性存在的结论。原本预设于在被害人个体层面分析就可以得出的合理结论反而需要在被害人群体层面加以印证,由此引出了以下两个需要厘清的问题。第一,侵犯公民个人信息罪的被侵害法益究竟是不是个人法益?如果将原本适用于个人犯罪领域的被害人教义理论应用于我国《刑法》中的侵犯公民个人信息罪却存在无法逾越的障碍,那么很可能一个新的解释路径需要被重视——侵犯公民个人信息罪的法益并非个人法益。第二,被害人保护可能性与需保护性这一被害人教义学核心原则的适用范围是否需要扩展?在通过对于个体被害人的保护可能性与需保护性衡量无法得出合理结论的时候,特别是在信息社会崛起的当下语境中,是否应转向兼顾群体被害人的视角?

四、被害人教义学核心原则的理论延展

刑法教义学包括被害人教义学均是围绕法益这一概念展开的。侵犯法益是违法性的实质。*张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第109页。德国刑法学者围绕法益保护构建了精密的刑法教义学理论大厦,被害人教义学也是如此,R.哈赛默等德国学者所进行的被害人保护可能性与被害人需保护性探讨实际上也是基于法益展开的。R.哈赛默还基于法益的视角提出了被害人的值得保护性(Schutzwürdigkeit),即被害人的法益具有保护的价值,是值得运用刑法进行保护的。*同前注③,申柳华书,第263页。车浩教授对此有更进一步的思考,他指出,经由法益概念,从被害人视角构建法教义学才成为可能,“被害人教义学”这个概念才能够成立。

而且,随着风险社会的发展特别是信息社会的崛起,虽然在回应现实的过程中仍有滞后之虞,但是刑事立法的更新速度已经远远超过刑法理论的发展速度。在此背景下,广义被害人教义学的形成及其理论体系的更新发展正是维持其理论生命的必由之路。尤其对于被害人的保护可能性与被害人的需保护性这一核心原则,如何在犯罪治理中更好地发挥理论分析与体系批判功能就显得更加紧迫和现实。在这样的情境下,侵犯公民个人信息罪的法益追问正是促使这一转变的重要节点。

(一)侵犯公民个人信息罪法益需保护性的再阐释

从侵犯公民个人信息罪的实际情况来看,并非该类犯罪的法益不值得被刑法保护(相反,在信息社会崛起的背景下,信息安全的刑法保护十分必要),而是该类犯罪的具体被害(人)的刑法需保护性不突出。那么刑法是否基于集体而非个体的被害而对该类犯罪予以打击呢?换言之,侵犯公民个人信息罪的法益实际上是公共法益吗?

目前学界主流的观点认为侵犯公民个人信息罪的法益是个人法益,但也有少数学者注意到该罪法益的公共性。持前一种态度的观点又可分为以下几种学说。第一,人格权说,即认为该罪在刑法结构中的位置表明,该罪主要侵犯的是公民的人身权利,而不是侵害国家机关管理秩序。*翁孙哲:《个人信息的刑法保护探析》,《犯罪研究》2012年第1期。第二,信息权说,即认为侵犯公民个人信息罪的法益是公民的信息权,之所以将此种行为规定为犯罪,关键还是在于其侵犯了公民的信息权益,造成了对法益的侵害。*付强:《非法获取公民个人信息罪的认定》,《国家检察官学院学报》2014年第2期。第三,隐私权说,即认为侵犯公民个人信息罪的法益是公民的隐私权,体现着对个人隐私权保护的价值追求。*蔡军:《侵犯个人信息犯罪立法的理性分析——兼论对该罪立法的反思与展望》,《现代法学》2010年第4期。持法益公共性的观点,如有学者提出,侵犯公民个人信息罪的法益是“‘公权(益)关联主体’对个人信息的保有”;*赵军:《侵犯公民个人信息犯罪法益研究——兼析〈刑法修正案(七)〉的相关争议问题》,《江西财经大学学报》2011年第2期。还有人认为“公民个人信息”是“个人法益”且具有“超个人法益属性”。*曲新久:《论侵犯公民个人信息犯罪的超个人法益属性》,《人民检察》2015年第11期。不过,即便注意到该罪法益公共性的学者,也多未能肯定该罪侵犯的法益是公共法益,比如依旧持有“公民个人信息首先是公民个人法益,然后才是超个人法益属性”的观点。

笔者认为,侵犯公民人个信息罪之法益的公共性十分明显,我国《刑法》是因为其真实地侵犯了公共信息安全法益才予以严厉地打击,故笔者认为应将罪名更改为“侵犯公共信息安全罪”,并在立法上进行相应的章节调整。

第一,其需保护性基于被害(人)数量的要求。就“法益”而言,其虽然广泛地在刑法学科内被探讨,但是就其实质内涵“法律所保护的利益”而言,并不限于刑法学科。实际上,在民法领域的侵权法也对侵害行为予以规制。刑罚是最严厉的处罚手段,所以往往作为保障法的姿态出现,以谦抑性、最后性为立法表征。一种行为只有具备相当程度的社会危害性才有必要通过刑法予以专门规制,侵犯信息安全的犯罪行为也是如此。如果仅侵犯一个或数个公民的个人信息,在侵权责任法中都未必有必要对其予以规制的情况下,刑法的贸然介入不见得会起到良好的效果。伴随着社会信息化程度的提高,公共信息安全问题已经成为影响社会稳定和公共安全的重要因素。*欧三任:《公共信息安全问题的审视与应对》,《重庆邮电大学学报(社会科学版)》2010年第1期。侵犯相当数量被害人个人信息的行为才具有相当程度的社会危害性,才有必要通过刑法予以专门打击。

第二,其需保护性应符合我国《刑法》的类型化要求。很多侵犯公民个人信息的行为未必一定需要通过判处侵犯公民个人信息罪来进行处罚。比如,为了实施杀人行为而非法获取公民个人的身份信息、通讯信息、住址信息,这种情况完全可以按照故意杀人行为的预备行为予以处理。其他国家也存在类似情形,身份盗窃被作为后续犯罪行为的预备行为,如计算机诈骗。*Adrian Cristian MOISE.Identity Theft Committed Through Internet.Current Juridical,2015, Vol. 18, p124.在对于故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪进行处罚之时,实际上已经将侵犯公民个人信息的行为作为犯罪的加重情节,通过间接的方式予以规制。只有仅侵犯公共信息安全的犯罪行为才有必要通过刑法予以直接规制,这一方面是由于侵犯公共信息安全的行为显然比侵犯一个或数个公民个人信息的行为具有更严重的社会危害性,另一方面是由于侵犯公共信息安全的行为确实无法通过下游犯罪的处罚以达到罪刑均衡。

第三,其需保护性应与我国《刑法》的严厉程度相匹配。对刑法来说,它的内部秩序就是罪刑关系的和谐、有序,也就是罪与刑的均衡。*刘守芬、方泉:《罪刑均衡的立法实现》,《法学评论》2004年第2期。《刑法修正案(九)》将侵犯公民个人信息罪的最高处罚区间提升到“处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”。上述修改虽然对于打击该类犯罪具有相当的必要性,但是也使得该罪与我国《刑法》第四章中其他犯罪的处罚更加不协调。如针对暴力干涉婚姻自由罪,暴力干涉他人婚姻自由致使被害人死亡的,才处二年以上七年以下有期徒刑。仅仅是侵犯个人信息的犯罪就可以和侵害生命权的犯罪规定同样的最高刑,甚至后者的最低刑还低于前者,这恐怕是任何一个秉持罪刑均衡理念的人都无法认同的。那么如果认可对于侵犯公民个人信息罪刑事处罚的必要性,就势必要认定该罪所侵犯的法益具有相当程度的重要性:这一法益是公共信息安全。

(二)被害人教义学核心原则扩展的理论展望

以上笔者关于侵犯公民个人信息罪法益的需保护性分析不仅具有个罪分析的意义,对于被害人教义学核心原则的发展也具有理论意义。如果沿着被害人的保护可能性与需保护性分析,最终得出侵犯公民个人信息罪的法益实际上是公共法益,那么超越个罪本身,这样一种分析路径也已经对于原有的被害人教义学核心原则的分析路径作了事实上的调整,即突破仅仅基于侵犯个人法益的犯罪范畴进行理论分析。如前所述,一直以来被害人教义学被用于解释侵犯个人法益的犯罪,其明确的前提就在于个人法益的犯罪被害人往往会对于犯罪发生及刑法介入产生较大影响,因而需要在刑法教义学的分析中加入对于被害人的分析。基于此,诈骗犯罪等互动关系犯罪更是作为典型的适例来对被害人教义学加以阐释。然而,在很多国家的刑法体系中,不仅规定的侵犯个人法益的犯罪有被害人存在,在侵犯公共法益的犯罪中被害人同样存在,只不过在侵犯公共法益的犯罪中个体被害人的形象并不鲜明。随着风险社会特别是信息社会的到来,风险的常态化已经成为现实,社会公众更是普遍被置于风险之中,对于公共安全的保护更是被纳入刑事立法的考虑,被害人已经不仅作为个体、更作为群体而具有教义学价值。就被害人教义学而言,在信息社会保持和发展其规范价值,就应当在考虑对于侵犯个人法益的犯罪判断之外,至少在犯罪类型区分层面考虑侵犯公共法益的犯罪,特别是发挥被害人教义学核心原则在这一区分过程中的作用。

对于被害人教义学核心原则适用范围的扩展也是基于刑法教义学的基础演变。

基于随着资产阶级革命以来的启蒙主义、理性主义,以及随之构建的自由、平等之类的基本法律价值,自由主义、个体权利张扬的社会思潮也不可避免地影响了刑法教义学的结构以及被害人在其中的形象,个体的被害人及其个体权利的保护成为首要命题。同时,个人被推定是具有自由意思的,因而对其法益具有支配的意思与可能。在这种情况下,被害人个人的法益往往与个人形象密切相关,不但被害人教义学的关注焦点在于被害人个人法益遭受的具体侵害,而且被害人对于个人法益的保护态度与保护能力理应纳入被害人教义学的考察范围。因此,在刑法教义学法益值得保护性分析的基础上,被害人教义学引入被害人保护可能性,作为对应的概念,使之承担教义学内涵,并且与基于法益值得保护性形成的被害人需保护性形成互动关系,支撑起被害人教义学的理论基础,之后以一种平面的互动关系整合教义学资源,使被害人教义学得以在侵犯个人法益的犯罪层面得以自洽。因而围绕个体被害人展开被害人教义学研究具有特定的历史背景。

随着社会发展,被害、被害人均发生了巨大的变化,被害人教义学的核心原则也面临新的教义学问题。随着风险社会、信息社会的到来,个体的形象逐渐模糊,群体频频成为各类风险乃至侵害的承担者,环境犯罪等犯罪以“公害”的姿态进入刑法视野。在法益层面,越过围绕个体法益保护为重心的阶段,公共法益的内涵呈现出极度的扩张,甚至影响刑法教义学的理论根基。公共安全的值得保护性愈发凸显。随着信息技术的发展,信息犯罪也随着信息社会的到来成为重要的犯罪类型。信息安全虽然是和具体的个人直接相关,但是愈发以群体、公共的形式存在,在这样的社会转变下,刑法教义学所关注的重心也发生了转变,不但犯罪类型呈现从自然犯向法定犯延伸,集体法益的形象更加凸显,(公众的)安全感也开始作为法益保护的相关问题被探讨。虽然刑法学教义(包括被害人教义学)需要一定的稳定状态以保证其理论结构,但是对于上述转变应给予必要的关注。

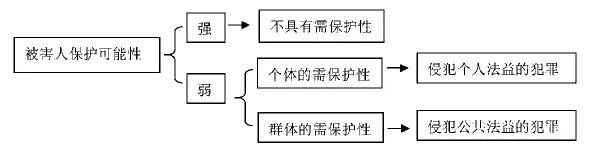

就被害人教义学核心原则(被害人的保护可能性和需保护性)而言,笔者认为也应将其原有的平行判断结构改为纵向的层次判断结构。在传统的被害人教义学理论中,作为核心原则的被害人的保护可能性和需保护性是一种此消彼长的关系,即被害人的保护可能性降低,那么对应的被害人的需保护性就会增加,刑法更应对其法益加以保护;反之亦然。不过,这里其实有一个理论预设,即被害人自身的变化(以及其他因素变化)会对其保护可能性有较大影响。然而,在诸如侵犯公民个人信息罪等群体被害的犯罪中,被害人保护可能性实际上大多呈现较弱的状态,判断的焦点反而集中在被害人的需保护性上。如果发现被害人依然具有需保护性,那么侵犯公民个人信息罪就是侵犯公共法益的犯罪。由此可以归纳出一种新的被害人保护可能性与需保护性的判断体系。

首先,在第一层次判断被害人的保护可能性(是否的判断)。这一层次大体沿用了传统的被害人教义学核心原则判断路径,主要考察被害人保护可能性,并且侧重于考察被害人个人是否具有自我保护可能性。如果发现被害人具有较强的自我保护可能性,而其法益的侵害是由于被害人怠于进行自我保护所导致,那么就在此情况下刑法就不应介入对其法益予以直接保护;反之,如果发现被害人保护可能性较弱,特别是其自身无力实现自我保护,那么就应该承认被害人具有需保护性,并在完成这一层次判断的基础上进入下一层次的判断。

其次,在第二层次进行被害人需保护性的判断(彼此的判断)。这一层次的判断则是对于传统被害人教义学核心原则判断路径的突破,即对于被害人需保护性进行具体判断,明确需保护性的来源:如果需保护性的存在是基于个体被害人,刑法需要对于该类犯罪予以处罚是因为个体的法益值得保护,则是侵犯个人法益的犯罪,如果需保护性基于群体被害人,刑法需要对于该类犯罪予以处罚是因为群体的法益值得保护,则是侵犯公共法益的犯罪。这一判断路径如图1所示。

图1 被害人保护可能性和需保护性判断路径

这样,就在事实上扩展了被害人教义学核心原则的适用领域,使之可以区分侵犯个人法益的犯罪与侵犯公共法益的犯罪。而且,这一变化不仅是对于其核心原则适用领域的扩展,也是对于信息社会形态下整体被害人教义学理论的发展。

第一,使被害人教义学的适用范围得以扩展。在传统意义上,被害人教义学只适用于侵犯个人法益的犯罪,无法适用于侵犯公共法益的犯罪,使得被害人的形象与法益衡量局限在形象鲜明的被害人身上,甚至局限在诸如诈骗罪等互动关系犯罪之中,极大地限制了被害人教义学的理论空间与适用范围。随着风险社会特别是信息社会的兴起,公共领域的犯罪越来越与个人的法益(特别是各类有关安全的法益)相关联,侵犯公共法益犯罪中被害人的形象虽然在个体层面模糊,却在群体层面呈现出前所未有的鲜明面貌,亟需刑法教义学给予必要的关注。在刑法教义学中,被害人教义学无疑是对其予以理解的最佳理论路径,而通过被害人教义学完成这一过程势必要对其核心原则的适用范围予以扩展。而且,通过对于被害人教义学核心原则的扩展,其所扩展的不仅是该原则的范围,而且是由于该原则在被害人教义学中的核心与关键地位,从而在事实上扩展了被害人教义学的范围。

第二,使被害人教义学的理论结构更加立体。传统意义上被害人教义学围绕被害人的保护可能性与需保护性展开,以这一核心原则两个层面的此消彼长描绘出侵犯个人法益的犯罪中被害人的值得保护性维度,从而使被害人法益保护问题的判断得以进入刑法教义学的理论视野。然而,从理论结构层面,这样的结构虽然也存在内部的互动关系,但终究是一种平面的理论结构,缺乏必要的理论层次和纵深。这样的一种理论结构在侵犯个人法益犯罪的层面尚且可以发挥应有的理论效果,但同时也会限制被害人教义学的理论适用范围,难以使被害人教义学成为刑法教义学的主流理论、核心理论,或许这也是被害人教义学自上个世纪八十年代被广泛讨论之后却被理论界长期忽视的一个潜在原因。经由被害人教义学核心原则的立体化,必然会推动被害人教义学整体理论体系的结构化、层次化,从而与要求理论体系与结构的刑法教义学具有更深层次的内在契合,有利于被害人教义学在刑法教义学理论视域中确立自身的教义学地位。

第三,使被害人教义学的理论更好地适应社会发展。进行刑法理论研究本身并不是目的,应旨在通过刑法理论大厦的构建,为有效地解释和规制犯罪行为提供可供借鉴和参考的理论框架。在这个意义上,随着社会风险的增加以及犯罪行为的变化,传统刑法理论的修正也是一个不断进行的过程,比如随着交通犯罪、环境犯罪的发展,既有的过失理论也处在不断的完善发展之中,在旧过失论的基础上,新过失论乃至新新过失论应运而生,危惧感都已经成为刑法理论所探讨的理论话语。随着风险社会特别是信息社会的到来,被害人及其法益形态都发生了巨大的变化,像侵犯个人信息等犯罪,其群体被害形态愈发优越于个体被害形态。在此背景下,通过对于被害人教义学核心原则适用范围的再考量,使被害人教义学的理论更加有效地适用于现实犯罪现象的阐释,除了有利于具体犯罪的刑法规制之外,更有利于被害人教义学理论生命力的增强。

信息社会的崛起必然伴随着侵犯个人信息犯罪的涌现和蔓延,无论是该类犯罪自身的变化还是刑事立法的变迁都呼唤着被害人教义学为其法益解释寻觅合理的路径,并且得出合理的答案。在通过被害人的保护可能性和需保护性推断出该类犯罪侵犯法益具有公共性的同时,这一被害人教义学核心原则的理论脉络与范围也完成了现实的扩展,即在解释刑法问题的同时也推动了被害人教义学理论的发展。这样一种真实的互动或许才真正是社会变迁中刑法理论与刑事立法发展的应然路径和实然效果。

(责任编辑:杜小丽)

DF626

A

1005-9512-(2017)10-0027-12

王肃之,武汉大学法学院博士研究生。

*本文系国家社会科学基金重点项目“全球化信息化社会环境中的新型恐怖活动及其整体法律对策研究”(项目编号:13AFX010)的阶段性成果。