月亮崇拜与中秋溯源

2017-10-10王海珺汇图

文王海珺 图汇图

月亮崇拜与中秋溯源

文王海珺 图汇图

春节、清明、端午和中秋是中国传统的四大节日,而中秋是仅次于春节的重大节日,祭月赏月是节日的重要习俗。古代帝王有春天祭日,秋天祭月的礼制,北京的“月坛”就是历史最好的见证。中国民间也有中秋祭月的风俗,只是到了后来,赏月重于祭月,严肃的祭祀变成了轻松的欢娱。唐代以后,许多诗人的名篇中都有咏月的诗句,至宋、明、清,宫廷和民间的拜月赏月活动更具规模。至今,我国各地仍遗存着许多“拜月坛”“拜月亭”“望月楼”的古迹。“天上一轮才捧出,人间万户仰头看。”月亮崇拜与中秋习俗,其实有很深的历史渊源。

月亮崇拜与蛙图腾

中国人对月亮的崇拜,约略比太阳崇拜要晚些。

人类对大自然的认识,有一个漫长渐进的过程。中国古人在这漫长的自然观察中发现,太阳一出,万物欢欣,草木葱郁,故而认为世间一切生灵皆因太阳给予了生命。

太阳是怎么出来的?古人发现,只要雄鸡一叫,太阳就会出现在东边的地平线。因此,就有了鸡崇拜。鸡是由鸟(严格讲是雉鸡)驯化而来,所谓的鸡崇拜,其实就是鸟图腾。图腾是一个民族的文化标志,也是原始记忆。

在远古的母系社会里,人们只知其母不知其父,不知道自己是怎么生出来的,于是就有了吞玄卵而生子的传说。《诗经·商颂·玄鸟》《楚辞·天问》和《史记·殷本纪》都讲了玄鸟生商的事,也就是说,殷商的祖先名字叫契,他的母亲叫简狄,因吞食了鸟蛋而生下他。无独有偶,《史记•秦本纪》也有一个传说记载,说秦人的祖先大业,母亲叫女修,也是因为吃了鸟蛋生下的他。由是可知,古时人们往往认为自己是鸟的后代。

古代的鸡是居住在树上的,而且是一群鸡住在树上。“雄鸡一唱天下白”,日出扶桑,天下光明,一切狼虫虎豹都遁形不见。《山海经·海外东经》曰:“汤谷上有扶桑,十日所浴。”今天我们从四川广汉三星堆出土的青铜树上,看到的就是十个“太阳”,青铜树就代表着神话传说中扶桑树。

人们把太阳想象成一只鸟,鸟崇拜就是崇拜太阳。

但在当时,人类有一个问题始终解决不了,那就是,太阳明明每天都是从西方落下去的,第二天怎么又会照样出现在东方。当时人类还没有地圆意识,太阳是如何回到东方的,成了他们心中最大的困惑。人们便开始从月亮去想象。

每当潮汐平静,月亮高挂时,江河湖海的水面上也有一个月亮。是天上的月亮映在水中,还是水中的月亮反射到了天上?

古人为了解决太阳每天东升的问题,想象太阳有两种可能回到了东方。一是被蛇和龟背负着,从海底回到了东方,另一种可能,就是被蟾蜍吞进了肚子,游回东方。因为太阳是发光的,无论你是从海底背回,还是从蟾蜍肚子里运回,它的光还是要散发出来,因此水面上就有了月亮。而水面上的这个月亮,又映现在了天空之上。

蟾蜍崇拜由是而来。崇拜蟾蜍其实就是崇拜月亮。

其实蟾蜍崇拜,或者叫蛙图腾,有着更为复杂的社会原因。虽然历史发展到今天已经让我们很难看到其文化的全貌,但中间的蛛丝马迹还是可以让我们产生丰富的联想。

鸡一叫太阳就升起,而蛙一叫月亮也就升起来了。如果说鸡是居住在扶桑树上的神鸟,那么蛙也应该是居住在月桂上的异虫。

同样不可忽略的是,那个叫女娲的人类初祖。

人是怎么来的?人类自己现在也没有真正弄清楚,原始人则更是迷惘。于是想着自己是由一个女神创造出来的。女娲造人的时候先是用泥捏,后来干脆就用绳子提,一提一大串。“蛙”“娲”同音,人类其实是从青蛙的卵胎生中,看到了它强大的生殖能力,而在远古时代,生命力的强大是人类生息繁衍的最大希望。蛙类在春夏之间交配,群聚鼓腹而鸣。每当此时,天必降雨。所以壮族人求雨,就是击蛙鼓,祭蛙神。其实今天来看,蛙是卵胎生,一生一大串,与女娲提绳造人属于同种情况。这又牵扯到了中国古人的生殖崇拜。

还有,《山海经•海内东经》曰:“雷泽中有雷神,龙身人头,鼓其腹则雷。”但我们从“鼓腹则雷”几个字中,读出的是蛙的形象。中国人“夔龙”的形象,其实是由蛙一步步演变而成的。

蛙是母亲的象征,而龙则是父亲的象征,随着人类社会由母系氏族向父系氏族过渡,太阳成了阳刚的、热烈的、雄性的、力量的象征;月亮则成了阴柔的、清凉的、母性的、慈爱的象征。

上世纪70年代,在长沙马王堆一二三号墓分别出土了诸多文物,其中,帛画是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品。这中间,一号墓出土的帛质T形画,自上而下分段描绘了天上、人间和地下的景象。上段顶端正中有一人首蛇身像,描绘的大约是触龙的形象。画的右上部有一内立着金乌的太阳,它的下方是翼龙、扶桑和8个较小的红圆点,与古代十日神话接近;相对的左上部分,描绘了一女子飞翔仰身擎托一弯新月,月牙拱围着蟾蜍与玉兔,其下有翼龙与云气,应是墓主人升天的景象。有关这幅画的研究,并不在本文涉及的范围,但从画面描绘的天空部分看,正是《淮南子·精神训》中所云的“日中有踆乌,而月中有蟾蜍”的景致。

1981年,在河南偃师二里头遗址出土了三块夏代青铜蛙牌。它们的长度和宽度略有差别,长为14-16厘米,宽为8-11厘米。牌饰为青铜衬底,中间满镶绿松石。牌略呈弧角长方形,表面凸起,两侧有两组穿钮,用以固定在织物上。铜牌的造型是一只蛙,圆眼突起,爪子直接用青铜铸造。据2002年的有关统计,全世界发现的这种源自中国的青铜牌饰,总共有十六七只,国内外各占一半。如此众多的蛙铜牌出现在世界上,足以说明夏朝人是崇拜蟾蜍的。同样的铜牌,还在广汉三星堆遗址、甘肃等地发掘过。而新石器时期的马家窑文化中的彩陶蛙纹,则把这种崇拜推向了更早时期。

诸多的神话传说、历史文献以及出土文物表明,我国有关月崇拜的习俗,很早就有了,它是与太阳崇拜伴随而生的。

月亮崇拜与女性尊崇

《淮南子·天文训》有“日者,阳之主”“月者,阴之宗也”的说法。在先民的观念中,日月代表着阴阳两极,两者和谐是万物正常生长的保证。《礼记•祭义》记载:“日出于东,月出于西,阴阳长短,终始相巡,以至天下之和。”

与太阳一词相对应的,是太阴。太阴,就是月亮。

上面我们已经谈到,月亮崇拜与母亲、慈爱、阴柔、女性有关。提及月亮,总是会让人想起一群女人。这中间的文化积淀,有一个非常漫长的过程。

所以,与女娲有关的文化表征,积淀成了蟾蜍崇拜。而蟾蜍崇拜还涉及一个女人,就是王母娘娘。

王母,自从她存在,就居住在西方。

在我国,母系氏族的社会应该是很长的一段历史。从远古到伏羲、女娲、黄帝时期,母系社会的影响一直是当时社会发展的主要特征。从传说看,伏羲、女娲、黄帝都是有母无父的,炎帝也是如此。到了舜和禹的时代,才有了父亲,标志着父系社会基础的奠定。然而,在中国西部地区,母系社会影响则更加长久。尤其是在黄河的上游山地,同时住着大量的古羌戎民族。在夏、商、周三代时,中原已慢慢朝奴隶社会鼎盛时期发展,而他们仍然停留在母系社会。例如商末周初的著名人物姜子牙,民间传说他来自昆仑山,实际上姜姓就是来自古羌人,昆仑山就是古代羌人的生活范围,民间传说同样是有历史依据的。

西王母,有人则直接说它是从“西王蟆”一词脱胎而来的。这一个“蟆”字,就基本上确立了她是蛙图腾的产物。

《尔雅》云:“西荒有西王母国。”日本学者中村璋八研究修订的《纬书集成》中说:“王母之国在西荒。凡得道授书,皆朝王母于昆仑之阙。”《瑞应图》说:“黄帝时,西王母献白玉环。”

《山海经》里的王母,是个非人非鬼的怪物。从这里我们可以看到后来人对于西部戎羌少数民族的歧视及其妖魔化倾向。但到后来,她却成了一个妖冶、风流、标志的美人了。

西晋年间发掘出土的汲冢竹书《穆天子传》,以日月为序,记载的是周穆王(约公元前九世纪)驾八骏西巡天下之事,行程九万里,会见西王母。他率领七萃之士﹐驾上赤骥﹑盗骊﹑白义﹑逾轮﹑山子﹑渠黄﹑骅骝﹑绿耳等骏马,由造父赶车,伯夭作向导,从宗周出发,越过漳水,经由河宗﹑阳纡之山﹑群玉山等地,西至于西王母之邦,和西王母宴饮酬酢。

再往后的《汉武帝内传》《博物志》等,都把王母写成了温柔美丽、能歌善舞、诗赋出众的美女形象。而随着道教的兴起,她又渐渐演化成了一个大众的母亲。

说到月亮,还得谈及另外一个女人。她就是嫦娥。

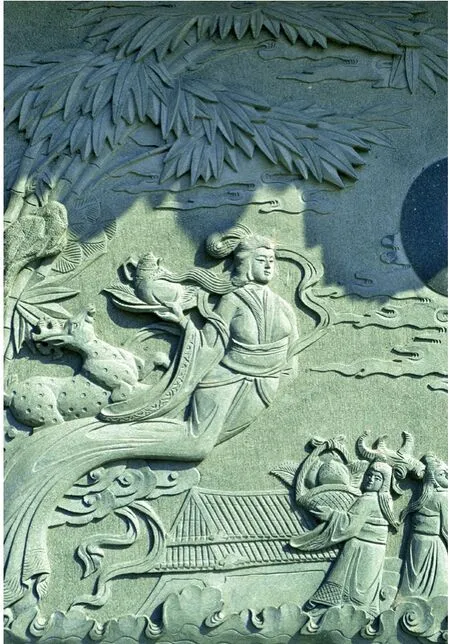

张衡在他的天文学著作《灵宪》一书中的记载道:“羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后其大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蜍。”这句话的意思是说,西王母赐给后羿长生不死之药,被后羿的老婆嫦娥偷去吃了。她找人占了一卦,结论是飞天大吉,于是就飞到了月球上,之后又变成了蟾蜍。

嫦娥究竟变成了蟾蜍,还是一个人孤独地行走在月亮上?传说并不一致。但这美丽的月亮总是和贤淑温婉女性缠绕着,给人留下无限的遐想。

月亮崇拜与玉兔传说

屈原在《天问》中叹道:“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”这句诗翻译成白话文是说:“月亮具有什么德性,消亡了又再升起?怀里抱着一只蟾蜍,好处是什么?”

对于“顾菟”二字的解释,历来有争议。王逸的《楚辞章句》解释说:“言月中有兔,何所贪利,居月之腹而顾望乎。”这一解释把“顾”解释成回头望,把“菟”解释成了“兔”。所以后来人都顺着这个意思理解《天问》中的这句话。包括我们上面谈到的长沙马王堆里的帛画,左上角的月亮中,有蟾蜍,也有一只兔子。后来,闻一多先生在《天问释天》一文中就把“顾菟”二字解释成了蟾蜍。汤炳正先生把“菟”解释成虎。虽然后面两位先生的解释有其道理并自圆其说,但王逸的解释无疑对后世的影响更大。

从上世纪60年代河南南阳出土的几幅汉代画像石《嫦娥奔月》来看,月亮中有蟾蜍的形象,也有兔子的形象。说明至迟在汉代,人们的心目中就有了兔子居月宫的映像。

还有一幅名叫《月居东宫》的画像石(有的版本叫法不同),则直接呈现出一轮圆月,月亮中清晰可见有一个人和一只兔子。

兔子是中国哲学的后产之物,它的出现比蟾蜍要晚得多。

兔,中国古人心目中的迅捷之物,一般用它来形容马。《三国演义》中吕布所骑战马就叫赤兔。《山海经·北山经》就记载了一种能飞的兔。《吕氏春秋·离俗》中记载道:“飞兔、要褭,古之骏马也。” 《文选·陈琳》曰:“譬若飞兔、流星,超山越海。”由是说,它是一种阳性生物。

在中国古人有了阴阳、男女意识之后,人们感觉到这月亮上光有女人,光有阴柔是不行的。既然它代表着生育,代表着母性,没有阳是无法生育的。因此,就顺着有关古老的传说,让玉兔与蟾蜍并生于月宫之中。

《天问》中的“死则又育”,注定让它要出现有关“阳”的表征。《春秋元命苞》曰:“月之言阔也,两设以蟾蜍与兔者,阴阳双居,明阳之制阴,阴之倚阳也。”《艺文类聚》卷一引汉刘向《五经通义》曰:“月中有兔与蟾蜍者何?月,阴也,蟾蜍,阳也,而与兔并明,阴系阳也。”张衡在他所著《灵宪》里还说:“月者,阴精,积而成兽,像蛤兔焉。”

从这些古人的理解中,我们就不难找出答案了。人类社会、世间万物,阴阳相生,互相转化。月亮是纯阴之物,以蟾蜍为代表的图腾之物也慢慢转化成了一个阴物,只有引入白兔,才能化阴为阳,阴阳相生,达到“死则又育”的目的。

当然,作为中国十二生肖之一的兔,其本身也是柔顺的、乖巧的,生殖能力也极强,以它为月亮承载物的代表,也是有着其他的文化积淀的。

中秋的诞生及其拜月习俗

“中秋”一词,最早见于《周礼·春宫》,书中有“中秋夜迎寒”的祭祀活动。经过汉朝以及魏晋时代的文化准备,中国人对月亮的崇拜达到了极盛。延至唐宋,有关中秋的习俗就逐渐被固定下来。唐贞观年间,已有“中秋节”一词。《唐书·太宗记》中有“八月十五日为中秋节”的记载,说明当时已有节日的雏形。在继承先朝祭月礼仪的同时,中秋节的活动内容因为唐朝自由、浪漫的精神气质而日益丰富起来,如嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药、唐明皇夜游月宫等神话相继出现,使中秋文化自唐朝起充满瑰丽多姿的色彩和浪漫迷人的魅力,中秋节民俗得到充分发挥和演进。

中秋节的盛行是始于宋朝的。北宋太宗年间,朝廷正式将农历八月十五定为全民性的中秋节,放假一天,世俗欢愉。明清以后,中秋节继续向民俗的方向发展,终成为与春节、清明节和端午节并称为中国四大传统节日的民俗大节。

2006年5月20日,中秋节被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年,中秋节被列为国家法定节假日。

为什么单单要把祭月的活动选在秋天进行呢?这就和中国人的太阳崇拜有关,与五行观念有关。

《礼记》中记载:“天子春朝日,秋夕月。朝日以朝,夕月以夕。”描述了中国古代帝王春天祭日、秋天祭月的礼制。祭月,作为中国古代重要祭礼之一。至迟在周朝,帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗了。

以今天的科学研究来看,当太阳直射北回归线时,这一天是我们生活在北半球上最热的一天,此时也是我们所说的夏至日。原始人发现,太阳离北回归线越近,则天气就越热,相反,天气则变冷。由此,就有了春夏秋冬的概念。《周礼》记载:“中春昼,击土鼓,龡《豳诗》,以逆暑;中秋夜迎寒,亦如之。”其描述的是先人在中秋夜击鼓奏乐,祭月迎寒的场面。

另外,中国人把东西南北中分成五行。日出东方,与木相似,草木萌发,万物生长;南方炎热,与火相似,夏物葱茏,拔节灌浆;日落于西,与金相似,秋叶飘零,果实归仓;北方寒冷,与水相似,冬雪皑皑,大地萧条;中原肥沃,与土相似,人居其中,万物轮回。

太阳东升西落,日落则月升。所以,人们把它与西方联系起来,西方主秋,因此又与秋联系起来。太阳是暴烈的,主阳刚,表男人;月亮是静谧的,主阴柔,表女人。由此,世界的两极被搭建了起来,阴阳轮转,万物祥和。

根据原始人对月亮的观察,发现月亮每个月都有一个从缺亏到圆满的过程,大海上的潮汐也因这样的圆缺而有规律的变动,还有女人的生理期,也是如此。

一个由亏到满的过程,象征了人的悲欢离合。因此,圆满是中国人心中十分重要的哲学概念。

秋天的果实都已经归仓,大地清凉,月光满满,所有的人都如这轮圆月,该回家团聚了。

一个节日,其实就是一个民族的理念结晶,一种集体认同观念的显现。

解放以前,国人祭月拜月的风俗是很浓厚的,后来因为破除迷信,才渐渐地淡化了这种习俗。同时,祭祀活动过于庄严神圣,时代的发展要求人们有更多的娱乐活动,故而人们就逐渐地用欢快的娱乐代替了神圣的祭祀。

祭月仪式主要由两部分内容构成,一是诵读祭文,要歌颂自然界月神的丰功伟绩,赞美月亮带给人们的各种美好情怀,祈求月神带给我们好运;二是“尚飨”,即给月神奉上祭祀的供品。古代祭日杀牛,祭月则用猪羊。而中国民间,则在中秋这一天月亮升起的时候,于露天设案,将月饼、石榴、枣子等食品瓜果供于桌案上,拜月后,全家人围桌而坐,边吃边谈,共赏明月,一派祥和,温情脉脉。

这时候当然少不了月饼,一则它是圆的,有团圆的意蕴,另外还是盘古开天、天地混沌的象征。当前,陕西关中各地还把馒头称为“馄饨”,逢年过节、婚事、满月还要吃这种馍,其实“馄饨”二字就是由“混沌”二字演化面来的。这是对神话中“天地混沌如鸡子”,宇宙未分,天地粘连状态的纪念。

平日里我们忙于生活,疲于奔命,而只有在节日里,我们才会想起亲人,才会对自己的未来有个祈求和打算,才会油然升起一种宗族、集体的命运共同感。中秋作为中国传统的四大节日,其间,沉淀了太多的民族情感和文化因素。(作者为陕西延安人,西安翻译学院文学院教授,学报副主编,陕西省民间文艺家协会专家库成员。)(责任编辑/凌云 设计/毛豆)