基于城市暴雨内涝的气象服务对策研究

——以海绵城市建设试点城市池州为例*

2017-10-10黄高平王甲生程东兵潘维良侍瑞

黄高平,王甲生,程东兵,潘维良,侍瑞

(安徽省池州市气象局,安徽池州247000)

基于城市暴雨内涝的气象服务对策研究

——以海绵城市建设试点城市池州为例*

黄高平,王甲生,程东兵,潘维良,侍瑞

(安徽省池州市气象局,安徽池州247000)

简要分析了城市内涝成因,得出降雨量增多、暴雨频发、城市扩张挤占河道、排水系统不完善、山洪下泄和江水顶托等因素是引发池州市城市内涝的致灾因子;从发生时间、发生范围和受灾害程度方面入手,分析池州市内涝现状及其特征,得出城市内涝一年四季均有发生,但呈现明显的季节性,且内涝区域分布不均、城市低洼地带始终是重灾区。重点探讨了池州市年、月暴雨日与降水量关系以及夏季、汛期降水、暴雨日周期性气候特征和变化规律,从而为城市暴雨预报和防灾减灾气象服务提供参考数据。结合池州海绵城市建设的实际情况,提出了开展城市暴雨内涝风险调查、建立降水监测、预警预报系统、加强部门横向联动、拓展专业气象服务等应对策略,以促进池州市暴雨内涝预防体系的建立和完善。

暴雨内涝;海绵城市;气象服务;池州市

随着我国城镇化进程的不断加快,气候变化对城市的影响日益显现出来,2008—2010年,全国有62%的城市发生过不同程度的内涝,其中,内涝灾害超过3次以上的城市有137个[1]。城市暴雨内涝发生的频率、强度及其造成的损失逐年增加,已成为许多城市频发的主要气象灾害之一[2]。如何采取必要的措施减小气象灾害对快速城市化资源与环境的影响,使城市在遭遇气象灾害时经得住考验,就必须采取科学先进的方法,而海绵城市的建设已成为推动新型城镇化建设的必要手段。

海绵城市国际通用术语为“低影响开发雨水系统”,其核心任务是提高对降水的渗透、调蓄、净化、利用以及排放能力[3],让城市像海绵一样,“弹性适应”环境变化与自然灾害,缓解城市内涝问题。

新中国成立以来,池州市共发生过20次较大水灾,被国务院确定为近年来内涝灾害严重、社会关注度高的60个城市之一[4],频繁的城市内涝严重影响了城市发展和市民的正常生活。2015年,池州市成功申报为国家海绵城市建设试点,现已在提升城市系统功能和减少城市内涝灾害等方面取得一定的进展,一些建成的示范区水患大为缓解,减少了城市居民生命与财产损失。因此,研究海绵城市建设的气象服务工作十分重要。本文基于城市暴雨内涝与气象服务关系,从城市内涝成因和现状入手,重点分析和研究池州市的暴雨特征,旨在为海绵城市建设提供气象服务对策。

1 研究区内涝成因及现状分析

城市内涝是指在城市区域遭遇暴雨或短时强降水天气后发生的气象衍生灾害[5]。当城市地区降水量过多,超过其排水能力时,往往会形成低洼地段积水,当积水过深、范围过大,影响到城市交通、居民生活和生产活动时,即形成内涝灾害。

1.1 研究区概况

池州市位于安徽省西南部,长江中下游南岸,市域地形为东南高、西北低,自南向北呈阶梯分布;境内有三大水系十条河流,江河湖水面348.4 km2,占总面积的4%,水资源极为丰富。作为我国第一个国家级生态经济示范区,池州市拥有“园林城市”“森林城市”的称号,具有得天独厚的“海绵城市”架构,市区内绿地面积广,水体容积大,水域面积占中心城区面积的11.7%,湿地面积达11 km2,天然“海绵体”硕大丰满。在主城区内,城东有平天湖镶嵌其中,城西有白洋河环绕入江,城南有清溪河穿城而过,城北有长江不息东流,整体呈现为“城在山水中,山水在城中”的城市格局。由于该城地处亚热带北缘及其地形地貌等原因,这里季风特征明显,天气复杂多变,降水年际变化大,极易形成内涝,严重影响城市的发展。

1.2 内涝产生的原因

城市内涝产生的原因是多方面的,主要表现为气候变化和暴雨降落、城市发展和规划建设、排水管渠防涝设施和地形地貌等因素相互作用的结果[6]。

从气候变化方面分析,暴雨是引发城市内涝的主要致灾因子。池州市属暖湿性亚热带季风气候,冷暖气因活动频繁,降水充沛,气候多变,导致极端天气事件出现频率与强度都相应增加。在各种极端气候及灾害事实中,尤以暴雨过程发生最为明显、影响最为严重,极易造成城市内涝。

从城市发展和规划建设方面分析,随着城市在短期内的急剧扩张,池州市城市建设不仅快速挤占河湖,还不断地侵占雨水通道和雨洪调蓄空间,河流行洪能力减弱。同时,由于城市地面硬化,渗水性差,原有城市排水管网规划设计标准偏低,排水基础设施滞后,严重降低了城市调蓄水量的能力,在遇有强降水和暴雨侵袭时,无法及时排除地面积水而形成内涝。

从地形地势方面分析,池州市濒临长江,背依皖南山区,当遭遇暴雨或长时间连续性降水后,城区受到长江洪水和上游山洪的双重威胁,一方面,上下游地区普遍降雨,上游沤沥下泄,使河流水位抬高,造成漫溢或决口入侵,下游城区段直接受长江水位顶托;另一方面,上游山洪未得到有效控制,使本地排水受阻,城区内涝显得尤为严重。

1.3 内涝现状及特征

据池州防汛部门统计,近几十年来,池州市多次发生水灾,内涝严重时,主城区易涝点高达200多个,积水区域有30多处。城市内涝特征主要表现在以下三个方面。

从发生时间来看,池州市城区内涝一年四季均有发生。由于降水分布不均、年际变化大,内涝发生的时间具有不确定性。但是,暴雨、大暴雨出现频率与城市内涝关系密切,内涝发生又呈现出明显的季节性。在每年夏季汛期,南方暖湿气流与北方冷空气在长江中下游交汇,雨带摆动形成梅雨天气。气候变化导致城市极端降雨频发,特别是连续性暴雨极易出现在该时期内,比如1973年、1980年、1991年、1995年、1999年、2005年、2009年、2011年、2015年等汛期降雨量、暴雨日异常偏多,使得城市内涝频率显著增加。

从发生范围来看,降雨区域及内涝区域分布不均。在城市高层建筑集中区,“热岛效应”有利于城市上空的热对流发展,容易导致暴雨出现[7]。同时,城市排放大量的污染物,形成“混浊岛效应”,有利于凝结核的形成,使城市部分降水量多于周边地区[8-9],市区内涝点也明显多于郊区。主城区地形较为平缓,综合径流系数大,内涝发生的频率比较大,特别是老城区,由于部分地段四周已开发,积水无法排放,或由于路面排水未接入城市管网,或由于下水道淤堵,排水不畅,加重了雨水疏通压力,多表现为市政道路、居民小区和低洼地带积水成灾,比如湖心路、秀山南路、白沙安置点、酒厂小区、翠屏苑小区、南湖苑、环卫处宿舍和航运公司宿舍一带均遭遇过不同程度的水淹。

从受灾害程度来看,城市低洼地带始终是内涝的重灾区。一般来说,老城区濒危房屋改造前,很多地区室内比室外低,院内比街道低,内涝灾害较为严重。在城市繁华的建设地带,也多出现内涝易发点。这些区域城市人口和建筑密集,往往是资金财富聚集地,内涝频发使得城市遭受的经济和资源损失加重,容易导致建筑厂房、电力、通信设施被破坏,交通瘫痪、环境被污染、居民生活品质降低。例如,2005-06-26—27,池州市境内普降特大暴雨,降雨约持续了13 h,总降雨量246 mm,中心城区多处发生严重内涝灾害,多个小区及路面发生深达30 cm积水,尤其是长江中路、翠微苑小区和南苑小区受淹严重,局部低洼地段积水超过1.5 m,严重威胁城市安全。

2 研究区暴雨气候特征

从城市内涝成因及现状分析中可知,暴雨是引发城市内涝的直接原因和主要致灾因子。随着全球气候的变化,水循环发生改变,降雨状况变化比较大,更多的对流活动大大提高了强降水天气出现的概率,从而引发更多的暴雨事件[10]。因此,分析、研究池州市暴雨气候特征和变化规律,对提高城市暴雨预报水平,开展海绵城市建设气象服务有重要意义。

2.1 暴雨日年际变化特征

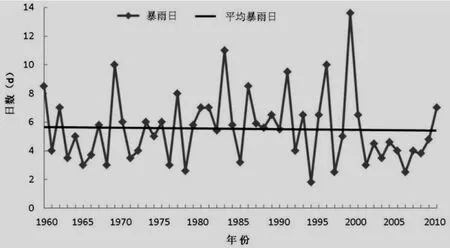

中国气象局规定,日(24 h)降水量达到或超过50 mm称为“暴雨”,达到该标准的这一天被称为一个暴雨日;平均暴雨日数是区域内各站点一段时间内出现的暴雨日数之和再除以总站点数所得,这被称为这段时间的区域平均暴雨日数[11]。以池州市所属4个国家气象观测站1960—2010年50年的逐日降水量实况为基本数据统计,池州市1960—2010年总暴雨日1 107场次,年平均暴雨日数5.5次/年,如图1所示,这很容易引发城市内涝灾害。

图1 池州市暴雨日数年际变化图

从图1中可以看出,全市年暴雨日20世纪60年代为小振幅期,20世纪70年代为中振幅期,20世纪80年代、20世纪90年代为大振幅期,20世纪初为偏少期,这些数据与市区年积水次数和年际变化较为吻合。但是,近10年来,暴雨日数有明显上升趋势,这或许与近年来城区改造扩建,城市高层建筑不断涌现,有利于城市上空的热对流发展,更易于引发暴雨事件有关[7,12]。因此,目前,池州市的暴雨内涝形势不容乐观。

2.2 降水量与暴雨日(量)月、季变化特征

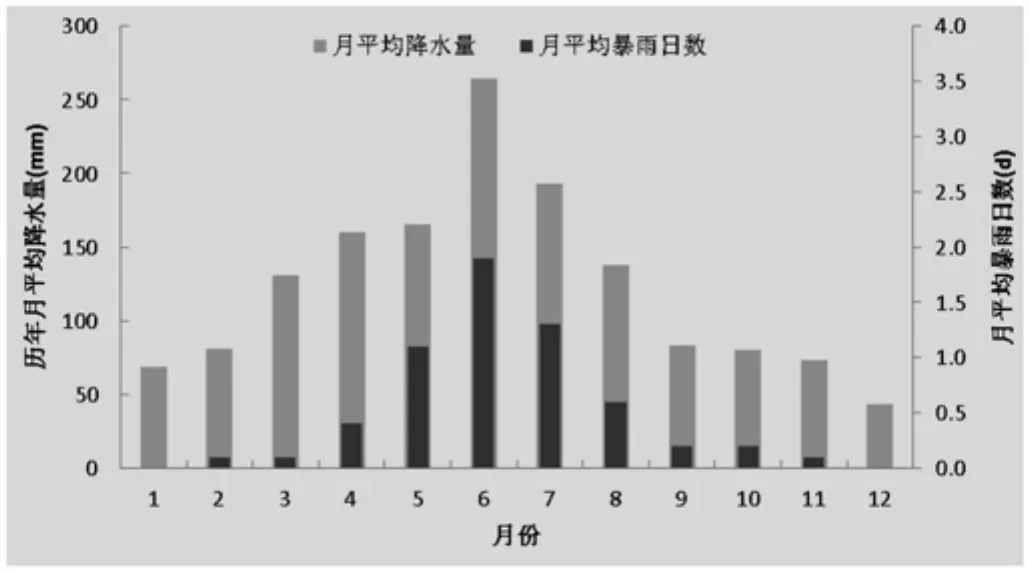

统计资料表明,池州市历年平均降水量1 556.1 mm,其中,年暴雨量426.3 mm,占全年降水量的27.4%;多雨年——1999年暴雨量占全年总降水量的47.2%.池州市冬季降水少,暴雨很少发生,春、夏、秋季暴雨日各占全年总暴雨日的29%,62%和10%,其中,汛期5—8月是暴雨日的多发时期,也是多雨季节,平均降雨量为808 mm,占全年总雨量的52%左右。分析池州市5—8月暴雨资料发现,在50年总暴雨日中,有76.4%的暴雨日出现在5—8月,如图2所示,且暴雨量占全年总暴雨量的78.9%.这说明,这个阶段的暴雨日和降水量对全年的贡献最大,与汛期城市内涝相关性显著,也与夏季暴雨内涝频率高于其他季节相对应。

图2 池州市历年各月平均降水量及暴雨日数

2.3 夏季暴雨量与夏季降水量关系分析

利用Spss数理统计分析池州近50年夏季暴雨日数Y与年降水量X1、年雨日数X2、夏季雨日数X3和夏季降水量X4的相关性,发现在0.01水平上,夏季暴雨日数与年降水量、夏季雨日数和夏季降水量3个因子显著相关。考虑各因子之间的共线性和相关性关系,剔除重复的因子,再对夏季暴雨日数与年降水量、年雨日数、夏季雨日数和夏季降水量4个因子进行逐步回归(Stepwise)分析,得到池州较佳夏暴雨日数总回归方程,即Y=2.120-0.027X2+0.008X4.其中,X4的R值为0.908**,X3和X4的共同R值为0.931**,X2,X3和X4的共同R值为0.937**;sig.值分别为0.026,0.000,0.015和0.029,分析资料表略。由此可知,夏季暴雨日数与年雨日数、夏季雨日数和夏季降水量3个因子相关,且与年雨日数、夏季雨日数呈负相关,与夏季降水量呈正相关。

2.4 夏季降水量与暴雨日(量)周期性分析

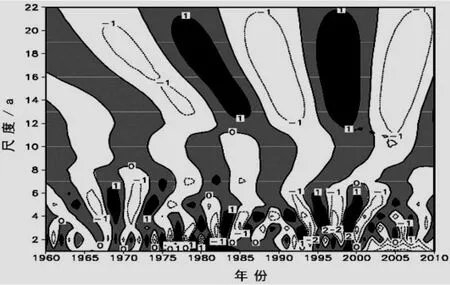

研究降水量与暴雨的周期性变化规律可以为池州市内涝防治提供参考,它在防灾减灾中起先导作用。基于夏季降水量大、暴雨频发的特征,根据小波理论,利用(Wavelet Analysis)分析法对池州市汛期降水量与暴雨日(量)进行周期性分析,以函数计算夏季降水量与暴雨日小波系数的实部,绘制等值线图,如图3所示,实线表示正相位,虚线表示负相位。从图3中可以看出,池州市暴雨日多为短周期,无明显的长周期,演变过程中主要存在2年、3~4年尺度的周期性变化规律。在2年尺度上,20世纪80年代前相位变化关系较为明显;在3~4年尺度上,20世纪80—90年代相位变化关系最为显著,与全市暴雨日1990年左右存在一致的突变性相对应。21世纪初,暴雨处于低发期,波动逐渐减弱,周期表现不明显。但是,最近10年的波动逐渐增强,与暴雨总趋势表现的周期性交替振荡特征相吻合。

图3 池州市夏季暴雨日小波分析指数图

2.5 夏季暴雨致灾特征分析

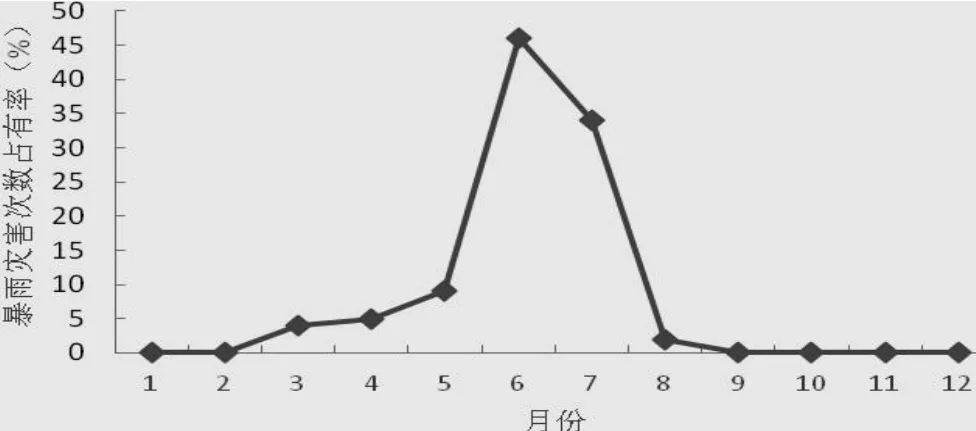

统计1984—2011年近28年的暴雨灾情资料发现,池州市暴雨灾害绝大多数集中在5—8月,占全年总灾害次数的91%,秋、冬季节暴雨致灾频次极少,不足全年的0.5%,春季、夏季各占全年的18%和82%.其中,6月最高达46%,7月为34%,6月、7月占8成,8月份相对比较少,如图4所示。因为暴雨灾害造成的直接经济损失变化趋势与年暴雨致灾频次变化趋势表现一致,损失较重年与该年暴雨灾害次数有很好的对应。当发生重大灾害时,表现为夏季雨量大,暴雨过程多,且连续性明显。

图4 池州市暴雨灾害次数占有率月分布图

3 池州市海绵城市建设气象服务对策

海绵城市建设是一个全新的课题,在很大程度上是针对城市内涝提出来的。作为沿江多雨城市,池州市城市内涝主要是暴雨造成的,预防和减轻暴雨灾害对城市的影响,建设海绵城市是众望所归。如何在海绵城市建设中更好地发挥气象作用,开展城市暴雨内涝调查研究,建立降水监测、预警预报系统,加强横向联动机制,拓展专业气象服务对相关工作的顺利进行有重要的现实意义。

3.1 开展暴雨内涝风险分析、区划与管理

建设海绵城市,防治城市内涝,气象服务最基础的工作是要摸清楚城市内涝现状,在城市内涝风险分析和区划上做文章。由于城市各区域内地形地貌不同,城市排水设施参差不一,当遭遇暴雨强降水时,各处的内涝程度也不尽相同,因此,有必要进行城市暴雨内涝的风险分析、区划和管理。事实上,随着城市建设的发展,内涝点和内涝区域是不断变化的,原来的易涝区或由于海绵城市旧城改造排涝标准提高,或由于整治河道贯通水系等工程措施减轻了暴雨对城区的压力,内涝风险减少或消失。比如主城区长江南路烟柳园以南沿湖地带,昔日的最佳“城市看海”点已成为历史。而一些原来不曾积涝或内涝风险的区域,由于人口集聚、过度开发,地形地貌发生改变,形成新的内涝点。因此,要有针对性地开展易涝点的实地调查和研究,圈定易发内涝点,划分高风险区域,动态更新城市暴雨内涝基础数据库,利用科学的方法确定城市内涝灾害气象致灾阈值和内涝风险等级,为建设或完善城市暴雨内涝预警预报系统服务[10]。

3.2 建立健全加密的城市气象监测网

现阶段,在池州市区内,仅有4个自动降雨监测站为海绵城市建设提供实时降水数据,精细化监测力度不够,与海绵城市建设需求还有较大差距。针对这种情况,池州气象部门积极配合城建及有关部门重新规划城市降雨监测站网,根据监测密度要求落实筹建了6个新的自动降雨监测站点。这些新建的站点与现有站点基本保持5 km左右的距离,选址位于海绵城市示范区及周边区域和低洼地带,尽量布置在城市的重点交通枢纽、重点地段或积水源头,尽量布置在比较开阔和风力较弱的地点,比如市中心广场、长江北路、长江南路、站前区、三台山等地,兼顾通信、交通条件,避开雷区。由此可见,新老自动气象监测站点组成的气象监测站网具有一定的网格化,能够满足海绵城市建设的气象监测服务要求,能够为海绵城市的暴雨内涝预警预报系统提供气象数据参考。

3.3 建立城市暴雨内涝预警预报系统

随着海绵城市建设的深入,池州气象部门在加强城市暴雨规律研究的同时,着力开发以城市内涝仿真模拟为基础的城市暴雨内涝风险预警预报系统,实现对城区内涝的实时监测和预警预报,为政府部门和社会公众提供气象服务。

城市暴雨内涝预警预报系统是在城市遇到强降水时,根据城区布点的自动降雨监测站的实时雨量观测数据分析雨情,应用数值预报产品,雷达估测降水、主观降水预报产品,结合城市河道、路面、地下管网等多种不同地理信息作为实况和预报用降雨边界条件,模拟出城市积水深度,实现城市分区预警预报,为城市防洪排涝提供决策依据。系统具备一定的暴雨内涝动态监测预警预报能力,对拓宽气象服务领域,进一步提高气象预报准确率和精细化水平及城市暴雨内涝灾害风险评估具有重要意义。

3.4 加强横向联系,建立联动防灾减灾机制

随着移动互联等现代信息技术的发展,池州气象部门综合应用气象大数据,依托业务与管理一体化平台,在加强城市暴雨内涝灾害监测预报的同时,加强横向联系,与多部门协作建立起城市内涝信息共享、联合会商、险情报告、隐患排查等联动机制,适时发布城市内涝灾害风险预报预警气象专报。比如积极争取与公安部门合作,在多暴雨季节,当城市内涝严重时,利用市内的“天网工程”监控平台,采集城市道路、交通路口和住宅园区等水情,随时获取内涝灾害情报,及时发出预警信息,确保强降水时市区易积涝点快速疏通。

3.5 拓展服务,完善暴雨强度公式计算

海绵城市建设是以保护城市水循环的良好运行为主要目的,解决或减轻城市内涝现象的一种城市雨洪管理理念,是城市雨洪管理系统的重要组成部分。城市排水系统的工程预算和相关设施建设与其设计的流量,特别是暴雨形成的流量息息相关。因此,设计流量的合理计算依赖于所采用的暴雨强度公式的精准程度,其计算结果直接影响城市排水工程的安全性和经济性。

目前,池州市雨水排水规划设计、建设管理所采用的暴雨强度公式是20世纪80年代初期编制的,受当时资料、站点和计算条件的限制,其难以满足现代城市的发展要求。针对这种情况,2015年,池州气象部门根据试点城市需求,重新修订编制了原有的暴雨强度公式,但其中仍然存在一些问题。比如,暴雨强度公式的细化程度、适用性幅度还有待提高,气象部门正着手进一步优化和改进暴雨强度公式,力求将公式细化应用到市内的新城区、旧城区和示范区。通过公式运算,可以科学计算市区不同区域的雨水排水设计流量,为城市排水管网布设和城市规划设计提供技术支持。

4 结束语

城市暴雨是形成城市内涝的主要因素,也是重要的气象灾害之一。城市暴雨内涝呈现出频发、高危害和周期性等特征,随着城市发展和社会进步,城市内涝问题受到了人们的高度关注。针对变化环境下的城市内涝问题,建设海绵城市是解决城市内涝的有效措施和途径,这对于气象部门快速响应和科学应对意义重大。为了更好地为海绵城市建设服务,气象部门应发挥专业优势,在深入分析城市内涝成因的基础上,研究暴雨的变化特征,加强对暴雨强对流天气的跟踪监测和快速反应能力,应用地理信息技术模拟地面径流和积水深度,建设或完善气象灾害预警发布平台,开展城市内涝风险预警预报,推进跨部门信息共享,为海绵城市建设提供更加精准、高效的气象保障服务。

[1]张静.海绵城市建设需做足气候变化应对文章[N].中国气象报,2016-02-25.

[2]尹占娥,许世远,殷杰,等.基于小尺度的城市暴雨内涝灾害情景模拟与风险评估[J].地理学报,2010,65(5):553-562.

[3]住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南(试行):低影响开发雨水系统构建[J].建筑砌块与砌块建筑,2015(1):45-50.

[4]住建部,发改委,国办发〔2013〕23号.住建部发改委关于做好城市排水防涝补短板建设的通知[S].2017-03-07.

[5]铁灵芝,廖文根,禹雪中.国外减轻城市洪涝灾害新设施发展综述[J].自然灾害学报,1995,4(S0):228-234.

[6]叶耀先.城市暴雨内涝灾害及其产生原因和对策[J].城市管理与科技,2013(4):9-10.

[7]徐业平,陈祥.城市内涝成因分析及应急管理对策建议[J].中国防汛抗旱,2015(3):16-18.

[8]钟成索.雨岛效应和混浊岛效应[J].环境保护与循环经济,2009(7):67.

[9]史军,梁萍,万齐林,等.城市气候效应研究进展[J].热带气象学报,2011,27(6):942-951.

[10]朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社,2007.

[11]中国气象局.中国灾害性天气气候图集[M].北京:气象出版社,2007:11-89.

[12]仰玉珍.北京市雨水利用的总体思路和应对策略[J].市政技术,2006,24(6):416-418.

[13]徐文彬.住建气象部门将联合发布城市内涝预警[N].中国气象报,2015-07-05.

〔编辑:白洁〕

P426.616

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2017.19.001

2095-6835(2017)19-0001-05

安徽省气象局2017年度新技术集成项目“池州市‘海绵城市’重点区气象服务”(编号:AHXJ201715)

黄高平(1963—),男,工程师,主要从事气象探测和应用气象服务研究工作。