古人如何奖励“见义勇为”

2017-09-28

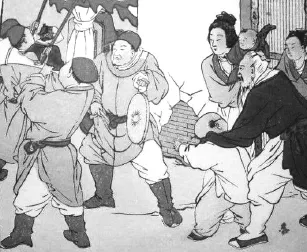

古人如何奖励“见义勇为”

“老人倒了可以扶,人心倒了可就扶不起来了。”现实生活中,人们不时会听到这样的感叹。为保障“人心不倒”,十二届全国人大五次会议表决通过的民法总则中第一百八十四条规定:“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”这项被人们形象地称作“好人法”的条款,确立了“见义勇为不担责”的原则。

“见义勇为”是怎么来的?要不要奖励?如何保护见义勇为者的利益?传统形成的背后,有不少故事。

历史上最早记载有关见义勇为规定的大概是《易经》。《易经·蒙》云:“击蒙,不利为寇,利御寇。”也就是说,凡攻击愚昧无知之人,是寇贼行为,会受到惩罚;对于抵御或制止这种寇贼行为的人,应受到支持和保护。

秦朝是我国封建社会中较早对见义勇为者给予物质奖励的政权。在云梦秦简《法律答问》里,即有“捕亡,亡人操钱,捕得取钱”的规定。也就是说,凡捉获逃亡的盗贼,若其身上携带钱财,钱物归捕捉盗贼的人所有。这时对见义勇为者的奖励不是由政府出钱,而是从罪犯身上获取。

自西汉以后,关于见义勇为方面的立法更加详细具体,对见义勇为者进行法律保护的思想也逐渐显现。如汉朝时规定:“无故入人室宅庐舍,上人车船,牵引人欲犯法者,其时格杀之无罪。”北周时期,又规定:“盗贼群攻乡邑及入人家者,杀之无罪,若报仇者,告于法自杀之,不坐。”

隋唐时期是我国封建社会法律制度成熟的阶段。《唐律疏议》对见义勇为的规定更为详细。唐玄宗开元二十五年,政府正式颁发了对见义勇为、捕获犯罪分子者给予奖励的法令:“诸纠捉盗贼者,所征倍赃,皆赏纠捉之人。家贫无财可征及依法不合征倍赃者,并计得正赃,准五分与二分,赏纠捉人。若正赃费尽者,官出一分,以赏捉人。即官人非因检校而别纠捉,并共盗及知情主人首告者,亦依赏例。”

据《解放日报》