情系航海石英钟

2017-09-28轻工业钟表研究所时控技术事业部闵祖棠

文 图/轻工业钟表研究所时控技术事业部 闵祖棠

情系航海石英钟

文 图/轻工业钟表研究所时控技术事业部 闵祖棠

航海石英钟,是轻工业钟表研究所建所史上第一项军品配套项目!是独立研制成功的第一台产品!又是贯穿建所近半个世纪不弃不离的产品(图1)。

图1:2012年11月DSZ高频石英航海天文钟正在成品检验

擦、擦、擦……在轻工业钟表研究所数百台DSZ高频石英航海天文钟发出整齐划一的走秒声。听着熟悉铿锵的音符,钟表人抑制不住心潮起伏,感慨万千。因为航海石英钟承载的历史太多、太多……

航海钟造就“大英帝国”

古今中外舰船在水天一色的茫茫大海中,必须依靠经纬度天文测定获知精确的坐标位置,不致迷航遇险。十八世纪初,英军一支舰队在英国西南海域遇到大雾,由于无法确定准确位置,导致在锡利群岛遇难,两千士兵葬身海底。因此英王悬榜征赏《经度测量法案》,规定任何人只要能找出在海上测量经度的方法,便可以拿到2万英镑的奖金,折合现在600万英镑。从科学的角度讲,经度问题可以换算成时间。因为地球每天转动一周,每小时的时差就相当于经度15度。因此,只要知道当地时间,就能知道所在地的经度。问题是当时的钟表都是依靠钟摆计时,禁不起晃动,一出海就不准了。因此科学界都认为只能依靠天文学家,通过观测星相的办法测量时间。但结果由一个钟表匠约翰·哈里森解决了,他花了四十多年时间,不断改进先后造就了五种计时准确的航海钟H1~H5(图2),成全了英国的航海霸业。

图2:H1航海钟,1730年制造,重35公斤,靠发条驱动

图2:H5航海钟,1763年制造,重1.45公斤,似大型怀表

300年的发展史,航海钟经历了从摆钟-机械钟-石英钟演变,直到如今GPS、北斗星的全球定位系统。尽管现代舰艇和海轮已具有先进的导航手段,但这些曾创造辉煌历史的航海钟还珍藏在格林尼治皇家天文博物馆内,哈里森也成为大英帝国最有突出贡献的人物之一。而航海天文钟与六分仪(通过测定太阳的倾角,计算出纬度的仪器)配合进行测天定位的传统方法,仍然在航海事业中起着重要的作用。

石英航海钟在中国

诞生初样

上世纪六十年代初,毛泽东主席提出“中国要建强大的海军”,1964年又开始“三线建设”。由于当时苏联中断了机械式航海天文钟的合作协议,国内多次研制失败,为了国防建设需要,当时第一轻工业部下达了研制石英航海天文钟的任务。1965年10月由上海钟表公司主持,组织了钟表所、上海手表厂608车间、上海表带一厂、上海轻工业研究所技术人员组成100A石英航海天文钟研制队伍。当年钟表所正处于筹建初期,大部分人员分散在沪、渝、宁、京各地,为组织研制抽调了钟表所刘永和任组长、潘求明、刘应文、陈春峰、及表带一厂贝振孝等参与。通过对瑞士爱博斯、菲利浦进口的样机进行分析测试、走访海军用户,在确定初步技术条件的基础上,分成机械、振荡器、分频器、信号放大四个专业组设计试制,于1966年在上海诞生了我国首次三台石英航海钟原理初样。同年在上海组织13个单位召开了结构审查会议,肯定了研制方向。

1967年由第一轻工业部钟表处主持,邀请了海军司令部航保部、中科院时间频率研究所、地球物理研究所、国家测绘总局等八个单位,在北京召开石英航海天文钟技术要求座谈会。

西安投入试制和生产

随着三线内迁以及席卷全国的文化大革命运动,钟表所没有忘却责任和使命,建所定居西安秦岭北麓后,1968年成立革命委员会,正式启动100A石英航海钟的试制。由当时革委会委员赵惠林负责试制加工、梁秋祥负责电气,组成谢珏、杨玉明,余家富为机械设计组,集中了罗振明、李奎元、陈成造、张庆辰、周春荣、张作武、李景玲、郁明训、陈剑秋、陈莉芝、朱宝根、马连荣、克效英、赵忠科、徐树茂和计量室沈孝生等二十余人组成试制加工小组,其后从风雷仪表厂增援张善德、李跃良、龚定福、张铭镇等工人老师傅。这批大学生和中专生就是钟表所最早的“试制车间”班底,而石英航海钟就是领航的第一项军品配套产品。

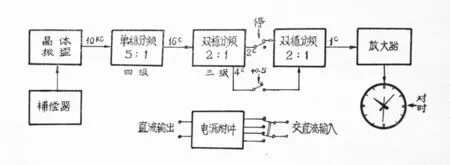

100A采用的是10KC低频石英晶振和热敏电阻温度补偿(图3),采用半导体三极管(3DG6)、阻容元件、印刷线路板构成震荡、分频电路,机电换能器采用继电器磁钢实现(图4),在4~36℃范围内日差0.5s/d。

图3:100A石英航海钟原理方框图

第一年的试制并不顺利,样机质量不尽人意,拿出了九台样机进行考核和走访。1969年初首次沪大连试航因电机和电源故障试验失败。随后再次组织了张世祥、谢钰、陈满沾、何永林、洪张栋为主的产品整改小组,1969年8月完成第二批十台样机(图5)。同年在文化大革命批改阶段实现厂(风雷仪表厂)所(钟表所)合并,钟表所成为厂属下的科研组,试制也遇到困难。

图4:100A石英航海钟传动轮系

图5:100A石英航海钟

产品出厂

经历两年的试制,100A一度成为“老大难”,1970年加强领导,增加蔡竹青、王成录负责项目试制生产。针对当时存在的几个突出问题如:第一级单稳分频不稳定、低温和振动不可靠、温度补偿难调试、内电源不稳定、功耗大、元器件不稳定等一系列问题进行分析改进。1970年完成第一次小批量生产190台,经考核,一次生产合格率80%,初步达到石英航海钟技术要求,日差±0.5s/d。其中116台100A出厂交使用单位试用。1971年3月于西安风雷仪表厂组织厂内鉴定,分为机械结构、电子结构和质量考核三组审查,第一次通过100A石英航海天文钟产品鉴定,6年研制宣告成功。随后经1971年86台,1972年175台发往海军司令部航保部、广州、大连、上海、连云港、六机部、地震办等用户,产品首次实现了为国防配套服务、为国民经济服务的目标。为了它,多少年轻人曾在文革年代初出茅庐,倾注了心血、付出了努力!

1972年按当时计划经济管理模式,完成向西安风雷仪表厂二连的移交转产。1974年西安风雷仪表厂在100A石英航海钟基础上改进设计,首次采用了CMOS集成电路和三极单相永磁步进电机,1976年研制成功100B石英航海天文钟,继续生产。

DSZ 高频石英航海天文钟升级换代

图6:我国第一块指针式石英电子日历手表(上)和CMOS集成电路(下)

继1969年日本精工(SEIKO)研制出世界上第一块石英电子表以后,上世纪七十年代我国进入了钟表石英化的起步阶段,1975年钟表所研制成功我国第一块指针式石英电子日历手表,并于1978年获全国科学大会奖(图6),填补了空白,其中标志性的技术是串联机电换能的步进马达和硅栅CMOS十六级二分频集成电路。

在这两项技术的基础上,1981年轻工业部科技局军工办公室下达了高频石英航海天文钟的研制任务,作为升级换代产品列入轻工业部“六五”重点科技攻关项目。当时由吴秒胜、黄美婷、杨晓明组成项目组,采用4.19M高频晶振,单极步进电机,22级分频CMOS电路,当年完成产品图。1982年首批试制样机10台送东海、南海、北海舰队和上海海运局使用,经考核产品性能实现日差0.2s/d,达到同期瑞士欧米茄公司装备法国海军的1525型高频石英航海天文钟水平(《钟表》1981年第5期)。1983年10月由轻工业部军工办公室组织产品鉴定,定型为DSZ型高频石英航海天文钟。随后小批量生产,年产100~300台,年年供海军司令部航保部,满足海军部队需要。产品1986年获轻工业部科技进步三等奖,1988年获国防科技二等奖。1990年由钟表所起草,国防科工委颁发国军标GJB994-1990《石英航海天文钟规范》。

同期,钟表行业内烟台钟表研究所、聊城手表厂研制成功SY5C石英船钟、104SY长三针日历石英电子船钟,达到国际同类船钟发展水平。

DSZ型高频石英航海天文钟能一直延续到今天,产品和时间的延续见证了钟表所技术的成熟,如果说上世纪六十年代的100A石英航海钟是钟表所初期产品,是大学生练兵阶段,那么上世纪八十年代的DSZ高频石英航海天文钟标志着一个研究所的发展、产品的成熟和人才的成长,也叙述着在钟表所历史上始终瞄准世界钟表发展前沿,掌握产品研制方向、为实现自身使命所作的不懈努力。

高频石英航海天文钟技术的发展应用

随着我国国防重点型号任务需求的增长,钟表所继续研制成功GSSM-IB石英航海母子钟,从上世纪九十年代开始发展装备了一批052C型导弹驱逐舰(图7),2009年后又首次装备我国第一艘航母16号辽宁舰。

图7:GSSM-IB石英航海母子钟和052C型导弹驱逐舰