古代郁证医案用药规律和特色分析*

2017-09-20庄爱文

安 欢 庄爱文

浙江省中医药研究院 浙江 杭州 310007

古代郁证医案用药规律和特色分析*

安 欢 庄爱文#

浙江省中医药研究院 浙江 杭州 310007

郁证 古籍 医案 用药规律医案是历代医家活生生的临证记录,最能反映各医家的临床宝贵经验,对临证很有指导意义和实用价值。国学大师章太炎曾评价:“中医之成绩,医案最显著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”[1]面对浩瀚的中医医案,不少学者开始应用数据挖掘技术,以期发现医案中隐藏的知识与规律,并且取得了不少成果[2-3]。本研究以古代名家郁证医案为切入点,对有代表性的53部古代名家医案著作中的郁证医案进行梳理,运用“中医传承辅助平台V2.5”软件进行数据处理,对庞大的医案信息进行了系统的分析,从不同角度、不同层次得出一些相对量化、客观的结论,为郁证的研究提供一定的依据,并为临床应用提供实用性的参考与指导。

1 资料与方法

1.1 资料来源:以《全国图书联合目录》为线索,以浙江省中医药研究院图书馆馆藏图书为基准,选择清末(1911年)以前历代医家有代表性的医案著作,包括《石山医案》《临证指南医案》《吴鞠通医案》《张聿青医案》《曹沧洲医案》《上池医案》《沈氏医案》《也是山人医案》《孟河费绳甫先生医案》《阮氏医案》等53部,选取其中的郁证医案。

1.2 医案筛选:对于郁证医案的筛选,笔者制定了筛选标准给予剔除:有案无方者或有方无药,并无从考证药物具体组成者;表述不规范,容易产生歧义的医案。没有明确提到情志病因又不属于公认的郁证相关病证的医案。

1.3 数据规范:符合纳入标准的有338首处方,共涉及中药569味。参考《中药学》[4],对处方中的药物名称进行规范,例如,将原处方中生地统一为生地黄,而对于原处方中以产地、炮制方法加以区分的药物,遵从原处方不予更改。有方无药者参考《中医方剂大辞典》[5]对其补充完整。

1.4 分析软件:本研究使用中国中医科学院中药研究所开发的“中医传承辅助平台V2.5”软件进行数据分析,将上述筛选后的处方录入到平台中,录入完成后由双人负责数据的审核,来确保数据的准确性。通过平台的“数据分析”模块中的“方剂分析”功能,采用关联规则Apriori算法对用药规律进行分析。

2 结果

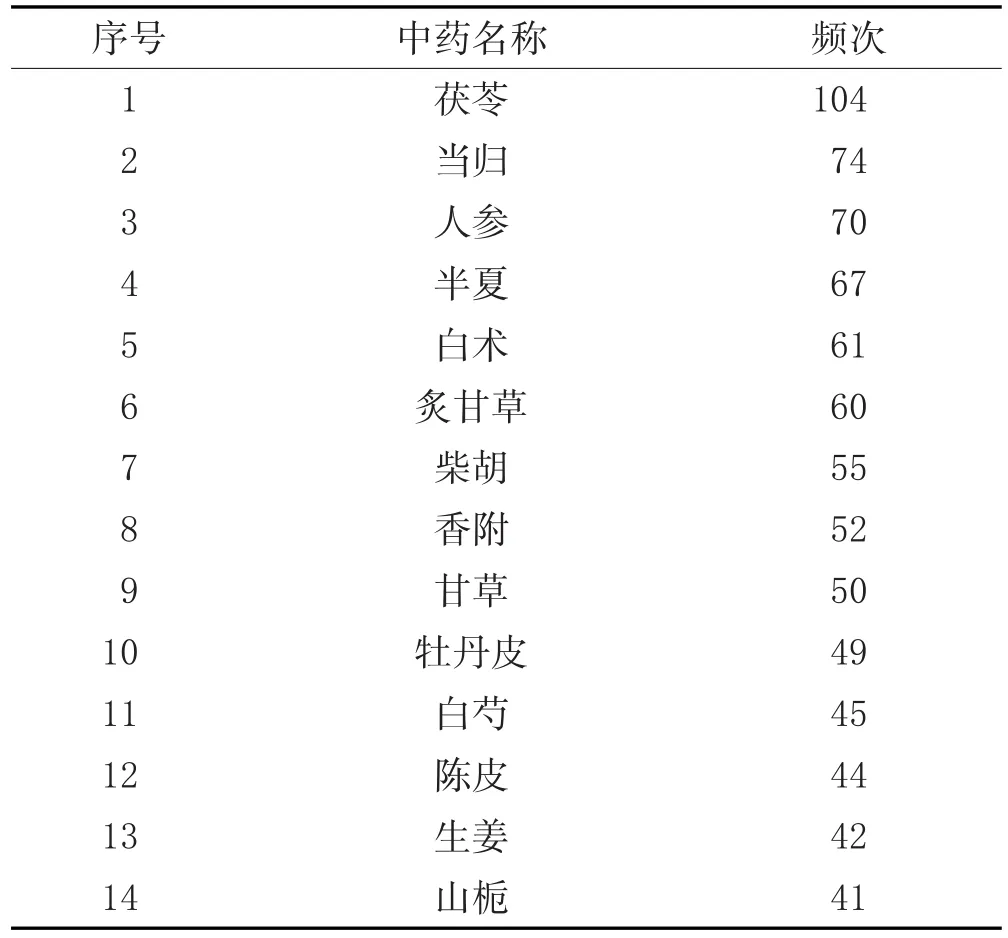

2.1 高频常用药物:对338首处方中569味中药进行使用频次分析,其中使用频次超过40次的共14味,仅占569味中药的2.46%,但是使用次数却达到814次。使用频次最高的前3味是茯苓、当归、人参。具体用药频次见表1。

表1 处方中使用频次≥40次的药物情况表

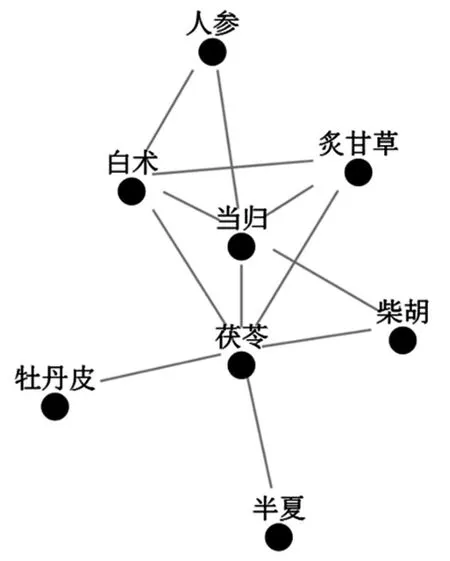

2.2 基于关联规则的方剂组方规律分析:在平台组方规律分析中,将药物组合“支持度个数”(表示药物组合在所选处方中出现的频次)设置为30,“置信度”(表示药物组合中其中一味药物出现,另一位药物出现的概率)设为0.95得到常用药物8种,二味药药对12个,三味药组合1个。具体药物组合频次见表2。高频药对网络展示。具体情况见图1。

表2 郁证处方中支持度为30条件下药物组合频次表

图1 高频药对网络展示图(支持度30,置信度0.95)

3 讨论

郁证是由情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁,胸部满闷、胸胁胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗塞等为主要临床表现的一类病证。临床根据郁证发病的不同原因,治疗上也不尽相同[6-7]。医案则是医者临床思维活动过程的记录,辨证论治过程的记录,也是中医理法方药综合应用的具体反映形式[8]。本研究系统、深入的研究古代名家郁证医案,从分散、凌乱的医家临证经验中总结探讨其用药规律。通过对郁证医案中药物分析,使用频次超过40次的共14味,分别是茯苓、当归、人参、半夏、白术、炙甘草、柴胡、香附、甘草、牡丹皮、白芍、陈皮、生姜、山栀;表2、图1提示常用的药物组合有:①当归、茯苓。②白术、当归。③白术、茯苓。④柴胡、茯苓。⑤人参、白术。⑥当归、柴胡。⑦炙甘草、当归。⑧炙甘草、茯苓。⑨牡丹皮、茯苓。⑩半夏、茯苓。○11人参、当归。○12炙甘草、白术。○13当归、柴胡、茯苓。按照新世纪第2版《中药学》进行归类,共涉及6类,其中以补虚药(补气药、补血药)最多,其次为理气药,还包括清热药、化痰药、利水渗湿药等。这与其他学者报道古代医家常用健脾类、理气类、养血类、清热类、化痰类药治疗郁证的研究结果亦是相符合的[9]。

郁证的发病与肝关系最密切,亦与心、脾有关。肝失疏泄、脾失健运、心失所养、脏腑气血阴阳失调构成了郁证发病的主要原因。因肝病致郁,多见气机升降失调,气虚则推动血行无力,气郁又易致瘀血内停,因此临床常以理气药、补气药治之;因脾病致郁,脾失健运,食饮积滞,水饮内停,易生痰湿,临床常以消食药、化湿药治之;因心病致郁,心血亏耗,不能濡养心神,临床常以补血药、安神药治之[10-11]。根据本研究结果显示,理气药、补气药、补血药、清热药、化痰药等均为治疗郁证方剂中常见中药,这无不与郁证的病机治法相呼应。

郁证的发病率呈逐年上升趋势,中医整体辨证施治特色在改善患者症状和稳定疗效方面有着独特的优势。通过对古代名家郁证医案进行挖掘与分析,不难看出中医药在治疗郁证领域具有其自身的特点,且在当下的郁证研究中不乏类似报道[12]。经过关联规则的方剂组方规律分析,可以将各味中药及各组药对之间的复杂的相关关系简单明了化,为临床郁证的辨证论治提供理论依据与参考。

[1]盛增秀,陈勇毅,竹剑平,等.医案类聚[M].北京:人民卫生出版社,2015:3.

[2]游江.古代中医医案研究述要[J].新中医,2009,41(6):123-125.

[3]黄利兴,周小青.数据挖掘技术在中医医案领域的应用进展[J].江西中医学院学报,2010,22(1):92-94.

[4]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2007:1.

[5]彭怀仁.中医方剂大辞典[M].北京:人民卫生出版社,2005:12.

[6]方跃坤,李悦伟,董玉山,等.论中医郁证理论[J].辽宁中医药大学学报,2014,6(6):166-168.

[7]金九如.从阴阳论治郁证之体会[J].浙江中医杂志, 2014,49(12):917.

[8]陈健.中国古代病案的由来考证与历史发展[J].绍兴文理学院学报,2002,22(4):106.

[9]周莺,刘晓虹,温惠贤,等.214例郁证医案用药规律数理分析[J].新中医,2011,43(10):121-123.

[10]叶峥嵘.中医郁证理论的历史发展源流探析[J].现代中医药,2013,33(2):72-74.

[11]王婕琼,王传博,李泽庚,等.中医诊治郁证刍议[J].中医药临床杂志,2013,25(11):962-964.

[12]巴建全,王伟.郁证辨治思路探颐[J].中华中医药杂志,2016,31(1):163-164.

2017-02-09

浙江省中医药科技计划项目古代名家郁证医案的挖掘整理与应用前景研究,编号:2016ZAO13

# 通讯作者:庄爱文,E-mail:zhuangaiwen@163.com