皖东方言特点研究

2017-09-15何自胜

何自胜

皖东方言特点研究

何自胜

皖东历史悠久,文化底蕴深厚,皖东方言作为皖东文化的重要组成部分一直与皖东丰富多彩的历史相辅而行,皖东文化背后的东西都沉淀在皖东方言的不同层面上。皖东特殊的地理位置,皖东方言的形成过程,皖东方言词汇造就并呈现出独特的皖东文化特点。

皖东;文化;方言

一、皖东方言的形成与分布

(一)皖东方言的形成

皖东地区方言主要是江淮官话和中原官话两种,其中江淮官话是全区的强势方言,分布区域较广;中原官话主要分布在凤阳县县境大部分地区以及定远、明光和滁州的丘陵地区。这两种方言的形成是一个复杂而漫长的过程。

考察一种方言的形成必须从语言的特点、语言本身的演变规律来考察,同时还要结合当地的地理环境、移民、行政区划包括驻军等历史文化来综合考察,而这些要素中,移民是最重要的外力因素,因为“方言是语言逐渐分化的结果,而语言的分化往往是从移民开始的”[1]。皖东江淮官话的成因,刘丹青和鲁国尧两位先生的观点很具代表性。刘丹青认为:“较为稳定而定型的江淮方言区形成较晚,因为这一带居民的流动非常复杂和频繁,江淮方言是在这一带原先的南方方言(主要是吴语)和不断南下的历代北方人的方言长期融合之下逐渐形成的。”[2]鲁国尧认为:“西晋末年之北方移民南徙至淮南与长江中下游两岸,其语言形成南朝通语,此南朝通语乃江淮官话之源……”[3]不难看出,两位先生都一致认为江淮官话的形成是北方移民不断南下的结果。

安徽地处江淮中部,是历次北方南徙移民必经之地,要么在此中转要么在此落户。第一次大规模移民发生在永嘉之乱之后,一直持续到南朝宋明帝泰始年间(307—471),在这长达一百多年的民族大迁徙中,南下的路线主要有两条,一路向邗沟和淮河流域东南方向迁徙,镇江、扬州、常州一带及其附近地区成为山东及苏北移民的集散地,安徽东南方向主要以河南人为主,其次是河北、山东、山西等地的移民。魏晋南北朝时期为了安置流民而设置的南豫州所辖范围就包括今天皖东地区的定远县和来安县,早在东晋大兴四年(321)顿丘(今河南濮阳一带)流民徙至今来安县城顿丘山下,东晋政府特设顿丘郡,专事侨民管理。

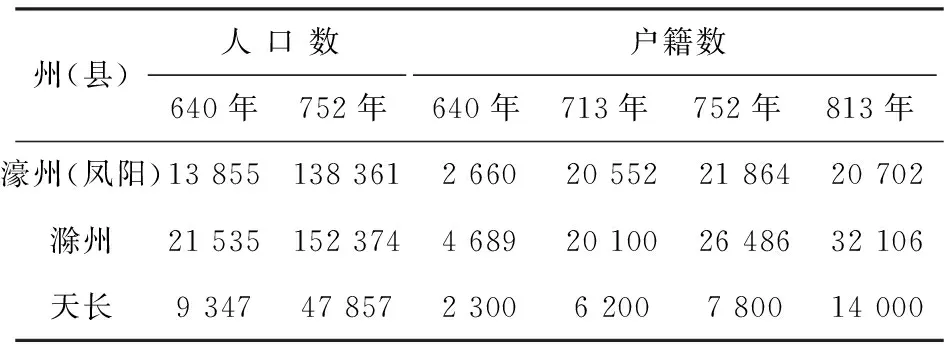

第二次民族大迁徙是在“安史之乱”之后,时间大概持续一百多年,根据《中国人口史》资料显示,在河南、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省人口减少的情况下,皖东地区人口却在大量增加。[4]在这期间皖东地区人口增减情况见表1:

表1

第三次大规模人口迁移是在北宋靖康年间,时间持续也有一百多年,江淮一带的濠州、定远是移民的首选之地。根据皖东各地县志记载,明洪武年间,因皖东是元末明初战争频乃之地,十室九空。据《明史·食货志》和《明史·明太祖实录》记载,洪武元年,从苏州、松江、嘉兴、湖州、杭州等地移民四千户至凤阳一带,又从江南移民十四万户于凤阳。洪武九年十月、十五年九月分别从山西及其真定一带,广东番禺、东莞、增城移民数万至凤阳屯田,期间从江浙迁来的富商巨贾定居于天长、定远、全椒、凤阳等地,而此间迁入来安县的主要是山东及附近的潜山县和寿县的移民。

从以上的大量移民史料来看,皖东地区的方言形成历史较早,在永嘉之乱之后的一百多年内应该奠定了现代方言的雏形,明清时期在与北方方言尤其是中原官话的不断融合的过程中形成现在江淮官话为主中原官话为辅的二分局面。

(二)皖东方言的分布特点

滁州市辖区、全椒、来安、明光、定远县中部及南部地区属于江淮官话,因与南京隔江相望,受南京话影响很大,而同属江淮官话的天长市因地缘因素靠近扬州,故受扬州话影响较深。在空间分布上,滁州市辖区及来安、全椒、天长市处于长江流域,而定远、凤阳、明光则处于淮河流域,此三县市方言明显带有中原官话和江淮官话的双重特征。根据三县市的县志记载,明清时期大量淮河以北的移民不断进入,受到中原官话的影响很大。定远北部及明光沿淮地带已经融入到中原官话区,但在凤阳县境的西南角武店、考成一带仍然保留一块江淮官话区域。定远县境东北角的三和集镇,地处凤阳、明光、定远三县交界地带,居民多从淮河以北迁徙而来,在淮北人口占据绝对优势的情况下,淮北的中原官话逐渐代替了当地的土著语言而表现出中原官话的特点。例如:n、l不混,入声已经消失,并入阴平和阳平等。方言分布上比较特殊的是滁州市辖区的沙河镇、黄泥岗、三关为代表的北部地区,地形上以丘陵为主,在周围江淮官话层层包围下,形成一块中原官话的“飞地”,入声已经消失,第一人称称“俺”,具有明显的中原官话特点,或许我们可以从凤阳明皇陵一带居民的凤台话得到一点启示,这一带居民大都是从民国初年由凤台西乡迁徙过来的,由于居住集中,社会活动半径不大,所以至今还说凤台话,最显著特点就是f、h不分,凤=轰,房=黄,飞=灰,但沙河三地方言的原因目前还缺少必要的材料支撑,故只能暂时存疑。

二、皖东方言的主要特点

(一)皖东江淮官话

1.声调特点。声调共有五个,即阴平、阳平、上声、去声、入声。绝大部分地区入声保存比较完整,在北方方言区内,入声是江淮官话区别于其它官话最重要的语音特征。滁州市辖区去声读成中平调33,这在江淮分水岭内很有特色,这也是全椒人称滁州人为“侉”的原因之一,而在全区相当一致的是阴平调都读成中降调31,这也是不同于安徽其它江淮官话区的特点之一。

2.韵母特点。曾摄阳声韵字并入臻摄,深臻合流,例如:蒸=真,声=身。梗摄字也同时并入臻摄,但天长话因为受到扬州话影响很深,深摄三等字和梗摄三四等字合流,不与二等字相混,三等字仍读—韵,而二等字均已经混入臻摄,为-n韵,如:争=真,而民≠明,心≠新。明光话山摄合口一等字与合口二等字不混,即官≠关,碗≠弯,而在其它方言区已经混同,由于该地受到中原官话冲击较大,明光的入声韵正在快速走向消失。

3.声母特点。声母方面全区比较一致,在空间上,相异之处表现在两个方面:北部的明光市和天长市与扬州接近,与扬州话一样,舌尖前、舌尖后声母全部读成舌尖前音;而滁州市辖区、来安、全椒在区域上比较接近南京,臻摄合口三等零声母字都读成浊声母唇齿音v-。全椒方言分尖团音,即精≠经,全≠权,吸≠息,这与南京话是一致的,保存较完整的尖音系统。

(二)中原官话特点

声调只有四个即阴平、阳平、上声、去声,入声消失,凤阳话的入声不像大部北方话那样派入三声,而是比较一致的派入去声,读成高降调。

亲属称谓上习惯带上“俺”,如“俺爸、俺妈”等,第一人称多用“俺”,复数形式是“俺们”与“你们、他们”相对应。

三、皖东方言的文化底蕴和个性

人类语言学的奠基者爱德华·萨皮尔说:“语言也不脱离文化而存在,就是说,不脱离社会流传下来的、决定我们生活面貌的风俗和信仰的总体。”[5]现代语言学之父索绪尔认为“一个民族的风俗习惯常会在它的语言中有所反映,另一方面,在很大程度上,构成民族的也正是语言”。[6]皖东地区作为安徽省东向发展战略的“桥头堡”,其方言充分反映出当地特有的文化特色。

(一)厚重的历史人文气息

地名和俗语作为语言词汇,一种最能直接反映地方文化特色的语汇,往往都有特定的历史内涵,相对于安徽其它地方来说,皖东地区域名和俗语拥有更多的历史文化信息。

1.定远。南齐时期,南朝势力已经退到淮水以南,到梁朝时,古西曲阳、阴陵、东城是梁朝的北部边疆地区,梁武帝时期此三地曾被北朝占领,普通五年(232),武帝派遣定远将军曹世宗收复淮南失地,把西曲阳、阴陵、东城三县合并为定远郡,置定远县,暗隐收复远方失地,安定远方边界。

2.天长。天长正式置县是在唐玄宗天宝元年(742),初名“千秋县”,因唐玄宗的生日(八月初五)而意指“千秋万代”,于是每年的八月初五定名为“千秋节”,设“千秋县”昭示天地相应。天宝七年,以顺应天道将“千秋节”改为“天长节”,此预示大唐天下天长地久,随后“千秋县”更名为“天长县”。

3.炉桥。定远县境的的炉桥镇历史悠久,是个千年古镇,距今有1800多年的历史。据史料记述,东汉末年曹操率兵东进伐吴,在此处筑百余座炼炉铸造兵器,同时建造一座五孔大桥,时称“百炉桥”,后被当地人简称为“炉桥”,一直沿用至今。

4.菱溪湖。滁州东城新区的菱溪湖原名为“荇溪湖”。五代十国时期合肥人杨行密称吴王,皖东地区隶属吴王,为避其名讳改“荇”为“菱”,现安放在琅琊山醉翁亭内的“菱溪石”当年也是采自菱溪湖内,原名为“荇溪石”,也同时改称 “菱溪石”。

5.望夫台。望夫台遗址位于现天长市汊涧镇和平村,台上原有祠堂,名为“万福堂”,筑堂高台名为“万福台”。“万”《广韵》:山摄,微母,愿韵;“望”《广韵》:宕摄,微母,漾韵。两个字读音不同,但天长人因山摄字并入宕摄,读成宕摄字,即“万”“望”在天长方言里是同音的,故以讹传讹为“望夫台”。

(二)充满灵秀之气的山水个性

皖东地区的文化可以说就是山水文化,作为地域文化载体的方言词汇因为时代久远,不少词语由于岁月风沙的层层堆积而使现代的人们难以再识其庐山真面目了,皖东地区的山水文化充满历史的积淀。

滁州,得名于流经境内“滁河”,今天滁州市区一带古称为“涂中”。“涂”,东汉许慎《说文解字》释为“水”。滁河,三国两晋时期称为“涂水”,《三国志·魏志·王淩传》:“三年春,吴贼塞涂水,淩欲因此发,大严诸君,表求讨贼。”南北朝时期,滁州区域设临滁郡,在隋开皇九年正式设置滁州。《辞海》:“涂水,古水名,唐改‘涂’作‘滁’。”《唐韵》:“滁,水名,出簸箕山,入海,又州名。”从文献上看,“涂”改为“滁”最早是在两晋之后,而真正见于文献典籍的是在唐代,这正好与上古“舌头”“舌上”音分立时间大体一致。

“涂”,端组字;“滁”,知组字。王力先生《汉语语音史》认为隋和初唐时期舌音仍只有端、透、定、泥四个,知、彻、澄还没有从端、透、定、泥中分化出来,直到唐朝天宝年间知组字才从端组字分化出来[7],这大概就是直到唐代典籍才见“滁”字的原因。即使语音发生了改变,在新造字时也要突出地名的语义内涵,“涂”是水,那么“滁”也必须是水。

(三)南北兼容,东西并蓄的开放心态

皖东地区地处江淮官话区的中东部,北上的、南下的、东进的,西迁的都得经过这里,所以在皖东地区的方言词里沉淀下很多不同的同义异形词,这也反映了皖东文化的宽容开放的心态。我们以“南瓜”在各地的称名为例。

南瓜,在皖东地区,该物种名称至少有四个:北瓜(来安、滁州市辖区、全椒县城)、饭瓜(天长)、番瓜(定远、明光)、方瓜(凤阳、明光),其它瓜果类的称呼基本相同,这只能说明“南瓜”在各地的来源不一致,而这种现象在安徽江淮官话区域分区上还是很少见的。

“番”字头的物种一般显示该物种来自国外,主要从海外经闽粤传进来的,而在江淮官话区对海外传入的东西一般都加“洋”字头,如西红柿民间称为“洋柿子”,皖东地区也都称为“洋柿子”,这说明“番瓜”很可能是广东移民带来的。在洪武九年十月、十五年九月从广东番禺、东莞、增城移民数万至凤阳屯田,但在凤阳应当说“番瓜”而不是“方瓜”,但事实正好相反。这主要是由当地的语音特点决定的,“当一种语言借用另一种语言的成分时,其语音形式往往受该语言音系制约,即尽可能用本音系已有的语音单位。”[8]中古非组字在凤阳话里都读成-ang韵字,因此是“方瓜”而不是“番瓜”。“番瓜”,引进来时应当读如“盘瓜”,因为粤语没有“轻唇重唇”之分,“番禺”之“番”不读fan而读pan,这就是为什么粤人喜“八”的原因,因为“八、发”在粤语里是同音的。定远方言f、p不混,故借入后按照本方音读fan,而天长话里,凡中古阴平字均与去声合流,都读成中降调31,故有“饭”“番”同音。其实定远、天长、凤阳三地“南瓜”来源应该相差不大。

北瓜(来安、滁州市辖区,全椒县城),与周边方言对比来看,来安、全椒、滁州的“南瓜”与皖东其它几地是不同源的。根据《汉语方言大词典》记载,说“北瓜”的有冀鲁官话的山东济南、河北的石家庄、中原官话的陕西西安,江淮官话的南京、安庆等地[9]。从前文的移民史料来看这两地曾经接纳过以上诸地的移民,但很难说就一定是来自南京或安庆话,总而言之是四方吸纳的结果。

类似的语言现象,我们还可以举出很多,以后将专门论述。

四、皖东江淮官话与中原官话的关系

皖东地区除了凤阳县境四分之三的区域已经被中原官话覆盖外,其他几个县市的中原官话只呈零星分布。从语言竞争的态势来看,目前只是在明光市西北与五河、凤阳、西南与定远三河集交界的沿淮地带区域,中原官话呈进攻状态,女山湖以西的区域已经呈现出中原官话的特点,入声在青年人中已经消失,如果凤阳在该片区域能成为强势中心,明光西北部和定远东北部被中原官话蚕食的速度会更快。定远县和明光市明显具有中原官话和江淮官话交叉融合的过渡性质,例如“马铃薯”,凤阳称作“地豆”,明光、定远称作“地豆、地蛋”,而在滁州市辖区、来安等地称作“地蛋”。

像滁州市辖区说中原官话的三关、沙河、黄泥岗等地虽然相对集中,但被江淮官话层层包围着,而不像凤阳话背后就是强势的中原官话在往南推进,与凤阳话形成合力逐步蚕食周边的江淮官话,因此在滁州中心开花的中原官话很难对周边的江淮官话产生影响,但这三个中原官话地区正是因为居民居住集中,即使处在强势的江淮官话之间也仍能保持中原本色,像天长市城镇后街一些偏僻的巷子住着的淮北流民,在那里搭棚群居,当地人称这种棚子为“淮棚子”,虽然人数不多,就是因为居住集中,他们至今还在说淮北话。

皖东地区方言虽然不复杂,但文化积淀很深,加之历史上的地缘因素,移民们带来的各地的风俗文化在这里荟萃交融,作为皖东文化载体的方言就是其不同历史时期文化的“活化石”。即使在欧阳修所处的时代,“今滁介于江淮之间,舟车商贾,四方宾客之所不至,民生不见外事,而安于畈亩衣食。”(《丰乐亭记》欧阳修)滁州受到外界的干扰较少,但也正是这样,滁州方言里至今还保留很多古语词(我们将专文述及)。总之,皖东文化的价值体现必须有待皖东方言的进一步研究发掘,因为“语言的历史和文化的历史是相辅而行的,它们可以互相协助和启发”[10]。

[1] 周振鹤,游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2006:12.

[2] 刘丹青.南京话音档[M].上海:上海教育出版社,1997:44.

[3] 鲁国尧.颜之推谜题及其半解[J].中国语文,2002(6):64.

[4] 孙宜志.安徽江淮官话语音研究[M].合肥:黄山书社,2006:179.

[5] 萨皮尔.语言论[M].北京:商务印书馆,1964:129.

[6] 索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,2004:67.

[7] 王力.汉语语音史[M].北京:中国社会科学出版社,1985:173.

[8] 高晓虹.北京话入声字的历史层次[M].北京:北京语言大学出版社,2009:173.

[9] 许宝华.汉语方言大词典[M].北京:中华书局,1999:876.

[10] L.R.Palmer.An Introduction to Moden Linguistics[M].上海:上海交通大学出版社,2004:151.

责任编辑:李应青

OntheCharacteristicsoftheDialectsinEastAnhuiProvince

He Zisheng

There is a long history in the east of Anhui Province along with its rich cultural background. As an important cultural element, the dialects took shape in the past with her profound cultures. Its special geographical location, the forming process and the words of the dialects in East Anhui Province present the unique cultural features in the region.

East Anhui Province; culture; dialect

H174

:A

:1673-1794(2017)04-0014-04

何自胜,滁州学院文学与传媒学院讲师,博士生,研究方向:汉语方言学(安徽 滁州 239000)。

安徽省高校省级科学研究重点项目(SK2013A129);滁州学院重点科研项目(2012sk001z)

2017-02-19