云南少数民族体质特征的多元分析

2017-09-15周汉宇申元英肖文

周汉宇,申元英,肖文

(1.大理大学公共卫生学院,云南大理671000;2.大理大学东喜玛拉雅研究院,云南大理671003;3.大理大学基础医学院,云南大理671000)

云南少数民族体质特征的多元分析

周汉宇1,2,申元英3,肖文2*

(1.大理大学公共卫生学院,云南大理671000;2.大理大学东喜玛拉雅研究院,云南大理671003;3.大理大学基础医学院,云南大理671000)

目的:为研究云南19个少数民族和云南汉族的体质特征,探讨各民族在体质特征方面彼此间的联系与区别。方法:采用文献回顾的方法,对其进行聚类分析、因子分析等。结果:云南少数民族按体质特征可聚为3类:氐羌族源的聚为一类;所处地理环境较便捷的民族聚为一类;土著居民或处于较严重地域隔离地区的民族聚为一类。体质特征因子结构综合得分与聚类结果基本统一,人口学因素、地理因素等分类结果与聚类分析结果一致。结论:族源依旧是影响云南少数民族体质特征的重要因素;民族人口的多少、民族行政区域大小以及民族所处历史交通状况等因素不同,其少数民族体质特征亦不同,地处道路相通区域的民族,已经在体质特征上表现出了趋同。

云南少数民族;体质特征;因子分析;聚类分析

中国是一个统一的多民族国家,云南是中国少数民族最主要的分布地区之一。云南共有人口超过5 000人的世居少数民族25个,其中独有的少数民族15个。其分布特征是“大杂居小聚居”相互交织的结构。追其族源,他们或是氐羌族群、或是百越族群、亦或是百濮族群。云南的气候区域差异和垂直变化十分明显,地貌上以三江并流皱褶地区的横断山脉和苍山、无量山、哀牢山呈扫帚状,高山峡谷相间。历史乃至近现代,云南复杂的地形、特殊的气候条件以及多样的文化特征,使得云南各少数民族的民俗民风、饮食、习惯、居住方式等各不相同。

现代研究,赵桐茂等〔1〕根据血液的Gm因子提出以北纬30°为界,将我国各民族分为南北两个大群,胡兴宇等〔2〕对我国33个少数民族类型研究的结果认为现代中国人的体质类型可分为南部类型、北部类型和藏彝走廊类型3类,但并未对各类型的成因进行研究。而体质类型通过体质特征来表达,体质特征的研究包括4个项目〔3〕:①形态特征观察;②静态人体测量;③生化学、免疫学、细胞学和遗传学等方面;④人体力学、运动学、运动生理学方面的某些特性调查。丁萌等〔4〕认为影响体质的因素除遗传以外,后天环境对个体体质的形成和发展,有着重要的促进与制约作用,如生活条件、饮食结构、地理环境、季节变化及社会文化等因素,对体质都可产生一定的影响,甚至是决定性的影响。

不同民族的体质特征不同,而在多民族聚居且地形复杂的云南,各民族经过几千年岁月累积形成了各自特有的体质特征,为研究不同民族间特质特征的区别和联系,探索可能造成这种结果的原因,我们展开了此次研究。

1 材料和方法

1.1 数据来源本文对文献中所报告的云南地区19个少数民族即傈僳族〔5〕、独龙族〔6〕、怒族〔7〕、佤族〔8〕、阿昌族〔9〕、景颇族〔10〕、拉祜族〔11〕、蒙古族〔12〕、苗族〔13〕、纳西族〔14〕、普米族〔15〕、基诺族〔16〕、布朗族〔17〕、哈尼族〔18〕、彝族〔19〕、傣族〔20〕、白族〔21〕、克木人〔22〕、藏族〔23〕和云南汉族〔24〕共20个民族的成人体质特征活体测量数据进行整理与统计分析,所选的被测量者均成年,上辈三代均为同一民族,年龄在20~64岁,平均年龄在35~40岁。

1.2 研究项目基于数据资源来源有限,以及本研究的最终目的,我们选取了如下指标:对体质特征测量中的体部指标(身高、指距、体重)和头面部指标(头长、头宽、额最小宽、面宽、下颌角间宽、容貌面高、形态面高、鼻高、鼻宽、口裂宽、唇高)等共14项指标进行收集。同时收集云南地区人口、地理、交通等特征,进行综合研究。

1.3 统计学处理SPSS 21.0进行数据录入及分析;聚类分析:对数据进行标化后,采用Q型聚类、不同类间的测量方法采用组间连接法、距离测度方法选用欧氏距离平方法〔25〕;因子分析:采用主成分分析法提取公因子、方差最大正交旋转;ArcGIS进行地理信息分析。

2 结果

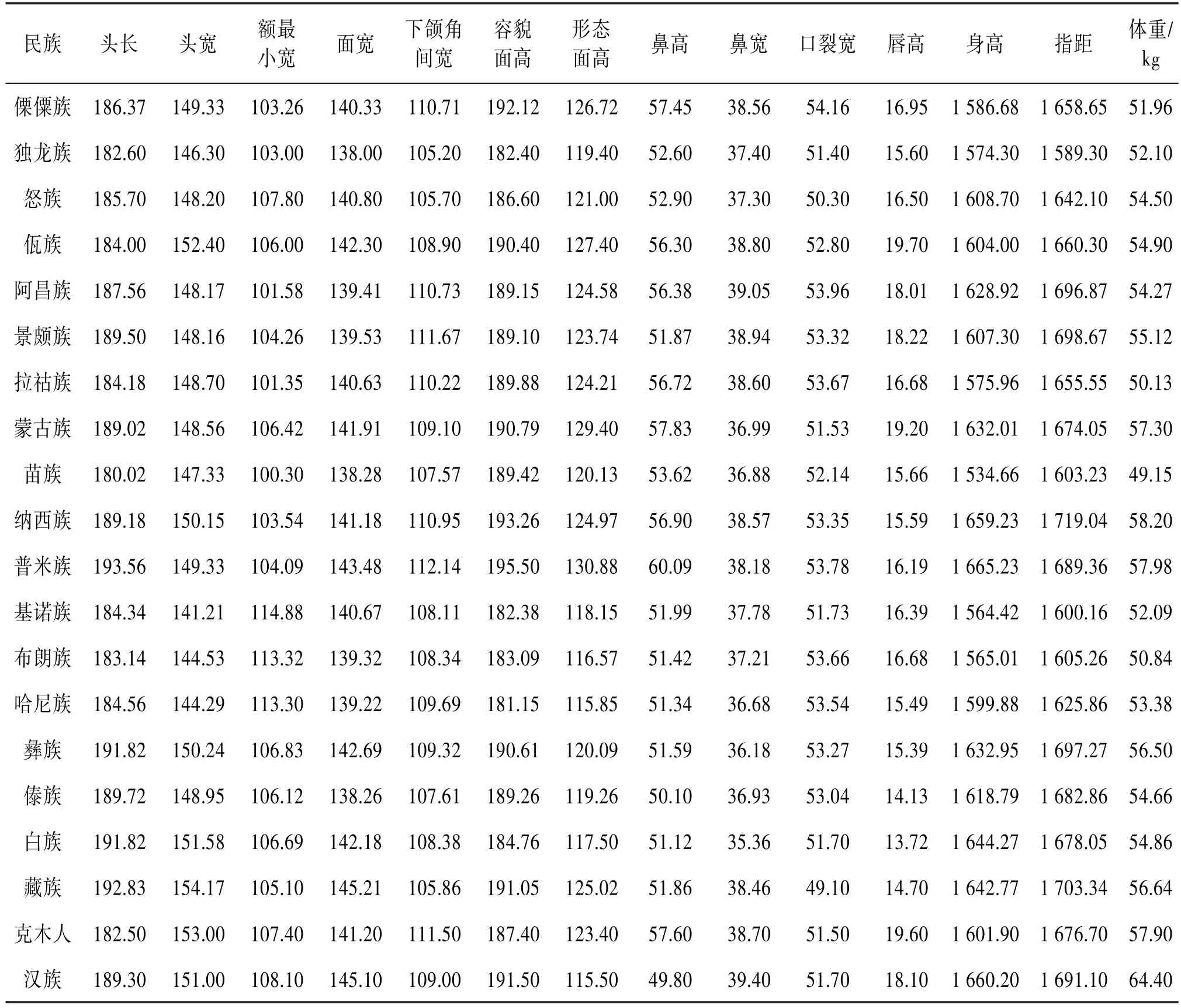

2.1 聚类分析收集通过特征观察和静态测量的20个民族成人的14项体质特征测量均值。见表1~2。

表1 各民族男性14个体质特征测量均值(mm)

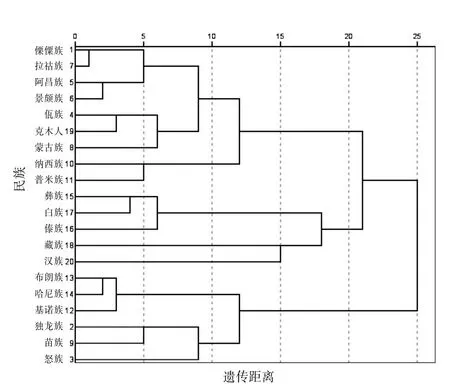

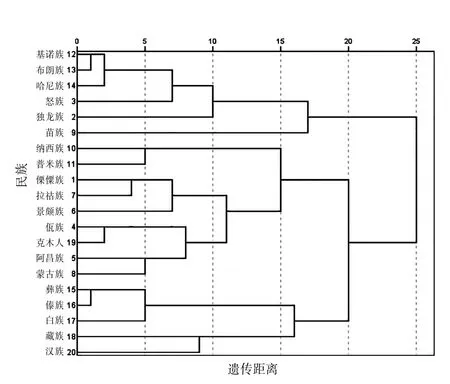

用Q型分层聚类法,由于数据跨度很大,先以各民族年龄组人口构成比做标准化处理,因单位不同采用全距0-1的标准化法。男、女各民族树状图见图1~2。男性组和女性组各民族均聚合成3大类,男、女各自的聚合趋势一致,第Ⅰ类:傈僳族、拉祜族、阿昌族、景颇族、佤族、克木人、蒙古族、纳西族、普米族,第Ⅱ类:彝族、白族、傣族、藏族、云南汉族,第Ⅲ类:布朗族、哈尼族、基诺族、独龙族、苗族和怒族。

表2 各民族女性14个体质特征测量均值(mm)

图1 男性组聚类分析树状图

图2 女性组聚类分析树状图

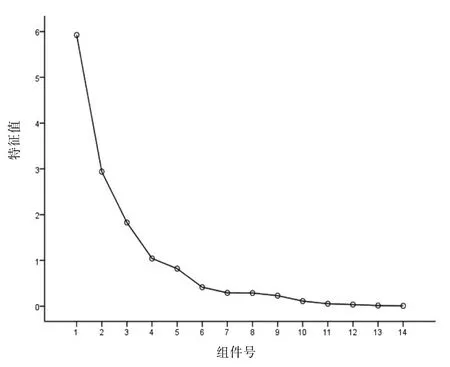

2.2 因子分析采用主成分分析法提取公因子、方差最大正交旋转,对男性各指标进行因子分析。Bartlett球形检验结果(χ2=249.50,P<0.05),表明变量间没有各自独立,每个变量被提取信息均在70%以上。前4个主成分贡献率分别为33.13%,21.77%,15.59%,14.01%,累计贡献率为84.50%;其特征根分别为:5.72,3.02,1.52,1.48。因子旋转后的载荷矩阵见表3。对女性各指标进行因子分析,结果可见,Bartlett球形检验(χ2=260.10,P<0.05),变量间没有各自独立,每个变量被提取信息也均在70%以上。前4个主成分贡献率分别为37.02%,20.35%,15.63%,10.82%,累计贡献率为83.82%。其特征根分别为:5.93,2.94,1.83,1.04。因子旋转后的载荷矩阵见表3,碎石图见图3~4。

表3 因子旋转后的载荷矩阵

图3 男性组因子分析碎石图

图4 女性组因子分析碎石图

通过本次研究,对男性和女性体质特征指标进行因子分析,所得的公因子均相同。可以认为第一共性因子身高、指距、体重、头长、头宽、面宽具有较大载荷,这些指标与营养膳食结构及遗传有关联;第二共性因子额最小宽、形态面高、容貌面高、鼻高,这些指标反映面部轮廓;第三共性因子唇高,鼻宽;第四共性因子口裂宽、下颌角间宽。

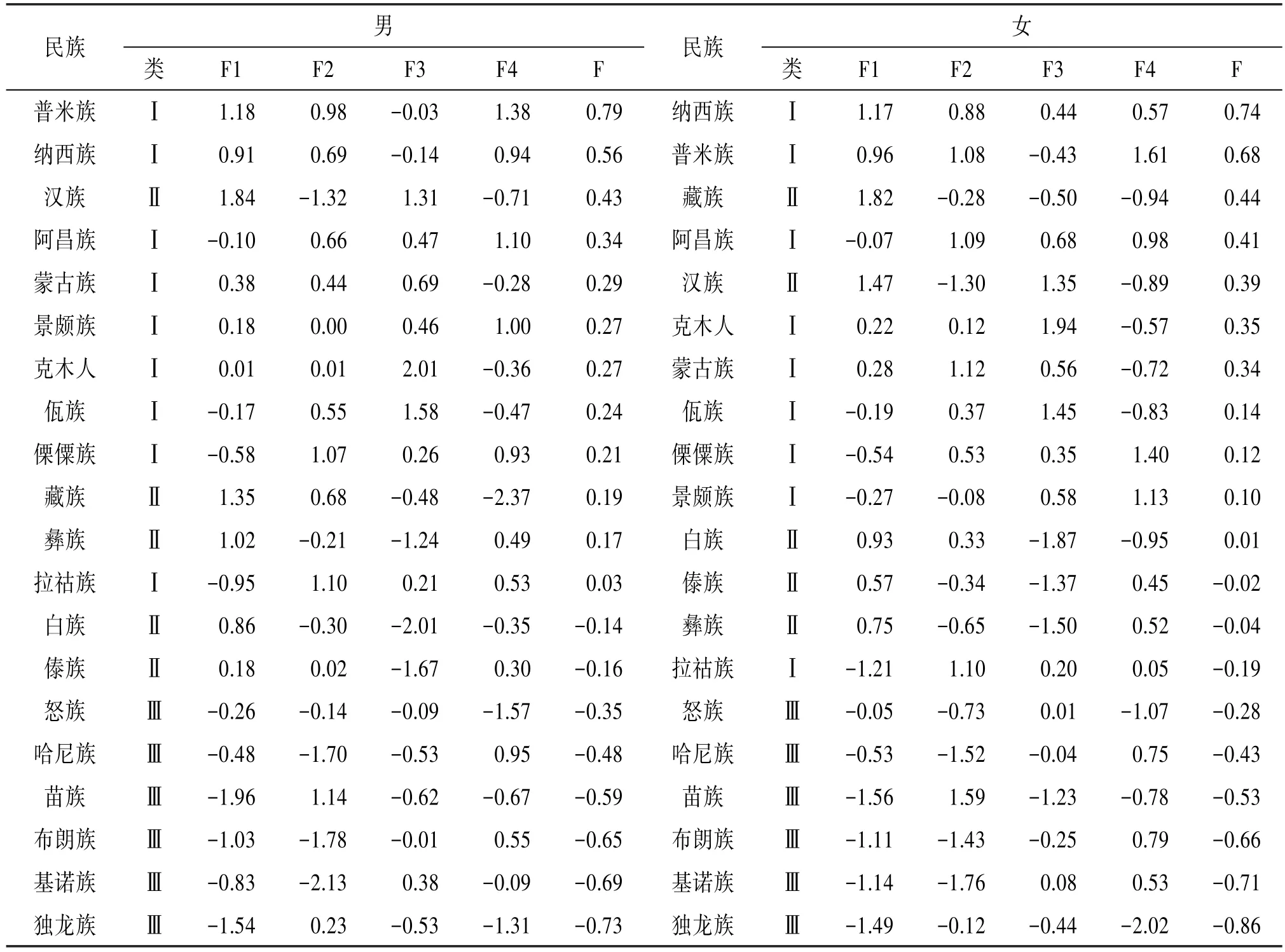

2.3 体质因子结构排序与分类比较分析为了解云南少数民族体质因子结构状况,计算各民族体质因子总得分F:各共性因子乘以各因子贡献率之和。通过计算各民族体质因子总得分与聚类分析结果比较分析。见表4。可以看出,我国云南少数民族体质特征共性因子综合得分排序,分数较高的为Ⅰ类族群,其次为Ⅱ类,再次为Ⅲ类。其中云南藏族和云南汉族虽然是Ⅱ类民族,但是综合得分排在Ⅰ类民族里;拉祜族虽然是Ⅰ类民族,但是综合得分排在Ⅱ类民族里。

表4 各少数民族体质因子结构、聚类比较分析表

2.4 综合人口地理学特征分析结合人口学特征,根据本文所研究的19个云南少数民族,将其总人口数〔26〕分为3个梯度,100万以上的包括:白族、彝族、傣族和哈尼族,10万以上100万以下的包括:傈僳族、佤族、景颇族、拉祜族、苗族、藏族和纳西族,10万以下的包括:布朗族、怒族、阿昌族、蒙古族、普米族、基诺族、独龙族和克木人。运用ArcGIS对云南省各民族自治州、自治县行政区域总面积进行分级,将各行政区域总面积由大到小也分为3个梯度,面积较大的有白族、彝族、傣族、哈尼族和苗族,其次为傈僳族、佤族、景颇族、拉祜族、藏族和纳西族,再次为布朗族、怒族、阿昌族、普米族、独龙族、基诺族、蒙古族和克木人。结合聚类分析结果可见,民族总人口数越大、民族行政区域总面积越大,其越趋向聚为一类。

结合地理因素,由于云南位于西南边陲之地的低纬度高原,崇山峻岭,交通闭塞,我们再来研究交通因素,研究史料表明,在公元六世纪后,滇藏茶马古道逐渐形成。见图5。茶马古道南起云南西双版纳易武、普洱市,经过大理、丽江、香格里拉进入西藏。打破了西南地区与西藏乃至南亚地区的地理屏障,茶马互市满足了不同地区的物质需求。在很长一段时间,是沿途各族人民交流的唯一通道。居住于茶马古道路线上及附近民族主要有白族、彝族、傣族、藏族、纳西族、哈尼族和拉祜族,与聚类分析的第Ⅱ类基本吻合,结合图1~2可见,在地理位置上居于茶马古道及附近的民族更倾向于聚为一类,并且与云南汉族聚在了一起。

图5 滇藏茶马古道和贡茶古道示意图

白族、彝族、傣族和藏族人口相对较多,且地处茶马古道之上,从古至今交通相对便捷,与其他民族的物质、文化交流最为频繁,与纳入的云南汉族聚为一类。而纳西族虽然位于茶马古道上,但并未与白族等族聚为一类,可能是由于人口明显少于白族等族,行政总面积也相对较小,以及独特的纳西文化等原因,他们依旧与氐羌族源的民族聚为一类;哈尼族虽然在茶马古道附近散在分布,但绝大多数哈尼族聚居于远离茶马古道的红河州。结合聚类分析结果和道路情况来观察,可以推测,道路的修通打破了原本的地理屏障,使得沿线人民在生活、经济、饮食、文化等各个方面上交融更多,也使得各族人民的遗传交流更为频繁,后代的体质特征在表现上逐渐趋同。

3 讨论

本文将不同统计分析方法,ArcGIS,以及历史、地理、交通信息创新的运用到了体质特征分析上来,旨在从历史、地理、交通视角下来研究这些因素的累积变化对人类体质特征的可能影响。自公元六世纪至今,在这长达1 500多年的时间尺度下,历史、地理、交通因素对云南少数民族体质特征累计影响,环境因素与遗传因素互相作用,这个过程非常缓慢却是存在的。本文因是回顾性研究,所获得数据调查时间跨度达30年,数据内部构成不是非常统一,但是本文研究对象均是成人,且上辈三代均为同一民族,结果发现在如此大的时间尺度下,数据依旧可以反映出体质特征按族源、沿道路等共有因素聚类的相关趋势。

在体质因子结构排序与聚类比较分析中可以看出,特质因子综合得分较高的为来自氐羌族源的民族,综合得分中等的为来自人口较多、交通自古比较便捷的民族,综合得分较低的要么源于土著居民,要么来自被崇山隔离的边远地区。其中云南藏族、云南汉族和拉祜族出现了异常,云南藏族和云南汉族虽在Ⅱ类民族,但综合得分较高;拉祜族虽在Ⅰ类民族,但综合得分却在中间水平。这可能是因为云南藏族有可能是吐蕃势力的拓展,吐蕃民族部分入滇并定居于滇西北,而吐蕃民族族源来自氐羌,因此云南藏族体质综合得分位列氐羌族源民族之间。拉祜族虽来自氐羌族源,但其位于茶马互市的源头的普洱,在普洱聚居的民族种类较多,拉祜族与附近民族交流频繁,因此综合得分更趋同于茶马古道上的其他民族。而汉族作为一个包容性极强的民族,受各民族影响也影响各民族,体质综合得分较高。

云南少数民族体质特征与各民族族源、本民族总人口数、本民族行政区域总面积、民族聚居地所处历史交通状况等因素可能相关。相同族源的民族其体质特征更为相近,族源因素依旧是云南少数民族体质特征的重要影响因素。然而民族的发展情况、民族人口的多少以及民族所处历史交通状况等因素,已经在很大程度上造成了云南少数民族体质特征不同,地处道路相通区域的民族,不论族源何处,均在体质特征上更为相近。而土著居民或是被崇山隔离的民族,其体质特质因子综合得分均最低,可能是其营养膳食结构弱于其他民族,或因其特质特征经过漫长岁月而适应了特定环境。但随着近年云南经济的快速发展,道路越来越通达,地域特色文化逐渐消失,各民族间的交流更加频繁。因此系统的对云南各少数民族人民体质形态的观测迫在眉睫,系统的建立少数民族体质特征数据库对医学、人类学、社会学等众多学科都具有重要意义。

〔1〕赵桐茂.免疫球蛋白同种异型Gm因子在中国四十个人群中的分析〔J〕.人类学学报,1987,6(1):1-9.

〔2〕胡兴宇,汪澜,黎彦才.中国33个少数民族体质特征类型的研究〔J〕.解剖学杂志,1993,16(1):71-73.

〔3〕中国人类学会.中国八个民族体质调查报告〔M〕.昆明:云南人民出版社,1982.

〔4〕丁萌.中医体质学研究的几点思考〔J〕.山东中医药大学学报,2007,31(3):192-194.

〔5〕刘冠豪,李明,余发昌.傈僳族的体质特征研究〔J〕.人类学学报,1990,9(2):122-129.

〔6〕郑连斌,陆舜华,许渤松,等.中国独龙族与莽人的体质特征〔J〕.人类学学报,2008,27(4):350-358.

〔7〕郑连斌,陆舜华,罗东梅,等.怒族的体质调查〔J〕.人类学学报,2008,27(2):156-164.

〔8〕郑连斌,陆舜华,于会新,等.佤族的体质特征〔J〕.人类学学报,2007,26(3):249-258.

〔9〕李明,李跃敏,陈宏忠.云南阿昌族的体质特征〔J〕.人类学学报,1992,11(1):20-26.

〔10〕李明,余发昌,刘冠豪,等.云南景颇族的体质特征〔J〕.人类学学报,1989,14(3):8-16.

〔11〕李明,李跃敏,余发昌.云南拉祜族的体质特征〔J〕.人类学学报,2001,20(1):39-44.

〔12〕郑连斌,陆舜华,丁博,等.云南蒙古族体质特征〔J〕.人类学学报,2011,30(1):74-85.

〔13〕余发昌,李明,刘冠豪.云南苗族的体质特征研究〔J〕.人类学学报,1994,13(4):321-326.

〔14〕刘冠豪,余发昌,李明.云南纳西族的体质特征研究〔J〕.人类学学报,1992,11(1):13-18.

〔15〕李明,刘冠豪,余发昌.云南普米族的体质特征〔J〕.人类学学报,1995,14(3):227-232.

〔16〕陈翁良,郭常富,魏伟忠,等.基诺族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:11-29.

〔17〕郭常富,陈翁良,魏伟忠,等.布朗族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:30-48.

〔18〕王桂良,戴星翼,许自省,等.哈尼族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:49-68.

〔19〕夏元敏,吴融酉,陈翁良,等.彝族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:69-77.

〔20〕吴融酉,夏元敏,陈翁良,等.傣族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:78-87.

〔21〕陈翁良,郭常富,吴融酉,等.白族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:88-96.

〔22〕郑连斌,陆舜华,陈媛媛,等.中国克木人的体质特征〔J〕.人类学学报,2007,26(1):45-53.

〔23〕夏元敏,吴融酉,等.藏族体质形态的初步研究〔M〕∕∕中国人类学会编.中国八个民族体质调查报告.昆明:云南人民出版社,1982:97-114.

〔24〕郑连斌,宇克莉,包金萍,等.云南汉族体质特征〔J〕.云南大学学报,2013,35(5):703-718.

〔25〕时立文.SPSS统计分析〔M〕.北京:清华大学出版社,2012:254-269.

A Multivariate Analysis of Physical Characteristics of Ethnic Minorities in Yunnan

Zhou Hanyu1,2,Shen Yuanying3,Xiao Wen2*

(1.College of Public Health,Dali University,Dali,Yunnan 671000,China;2.Institute of Eastern-Himalaya Biodiversity Research, Dali University,Dali,Yunnan 671003,China;3.Pre-clinical College,Dali University,Dali,Yunnan 671000,China)

Objective:To survey the physical characteristics of nineteen ethnic minorities and the Han ethnicity in Yunnan;to discuss the relationships and differences in physical characteristics among the chosen groups.Methods:By the way of literary review this study combined the cluster analysis and factor analysis together to analyze the physical characteristics of 19 minorities and Han ethnicity in Yunnan.Results:Minorities in Yunnan can be assembled into three categories in terms of their different physiques:the one originating from Di and Qiang minorities,the one living in well-located and easy-accessing areas,and the one consisting of aboriginals or those inhabiting in severely-isolated regions.The structure of constitutional factor is similar to the result of cluster analysis.Demographic factors and geographic factors have certain accordance with the results of cluster analysis.Conclusion:Nationality origin is still an important factor which influences the physical characteristics of minorities in Yunnan.Because of the different population,administrative region and the traffic in history the physical characteristics of minorities in Yunnan are also different.However,those living in the areas connected by roads almost have the similar physical characteristics.

minorities in Yunnan;physical characteristics;factor analysis;cluster analysis

Q988

A

2096-2266(2017)08-0059-07

10.3969∕j.issn.2096-2266.2017.08.015

(责任编辑 董杰)

云南省教育厅科学研究基金资助项目(2016YJS119)

2016-06-22

2017-05-09

周汉宇,硕士研究生,主要从事生态流行病学研究.

*通信作者:肖文,研究员,博士.