超限异形高层办公楼结构设计分析

2017-09-04徐卫敏

徐卫敏

(浙江建设职业技术学院,浙江 杭州 311231)

超限异形高层办公楼结构设计分析

徐卫敏

(浙江建设职业技术学院,浙江 杭州 311231)

针对结构的超限情况,介绍了某异形超限办公楼的结构设计,采用ETABS、Midas/gen等有限元软件对结构进行分析比较,并选取合理的抗震设计性能化目标,采取合理的抗震措施。通过分析工程的结构设计情况,对这类建筑的结构设计进行探讨。

超限高层结构;弹性动力时程分析;抗震措施;位移比

1 工程概况

项目地块位于宁波市某新区,上部建筑立面呈靴子形,各层平面从下往上呈扭转状逐层收进,底部收进剧烈。上部结构总高度173 m,层数43层,为办公建筑及配套用房,最大层(底层)平面尺寸约140 m×68 m,典型楼层平面(12层)尺寸70 m×35 m;地下为满铺两层车库及设备用房,战时部分考虑六级人防二类人员隐蔽所、人防物资库,底板面埋深约为10.5 m,平面尺寸约170 m×135 m。建筑效果见图1。

2 主体结构体系与结构设计

结构采用钢管混凝土柱-钢梁-钢筋(钢骨)混凝土核心筒体系,裙房远离核心筒部分设置部分混凝土剪力墙和钢支撑;地下室为钢筋混凝土框架结构体系。钢外框架梁、柱的连接采用刚接,外框架与混凝土核心筒的连接采用铰接。典型层结构平面布置图见图2。

图1 建筑效果图

图2 典型层结构平面布置图

受建筑形体控制,主楼大部分柱在12层以上均设计为斜柱,在3层、6层及10层共布置3根二分叉柱和1根三分叉柱, 在9~11层布置一榀转换桁架。分叉柱分叉角度较小,在分叉节点的楼层采用整层高度的铸钢件节点。为保证斜柱转折引起的水平力在平面内的有效传递,设计采用平面刚度更佳的钢筋桁架楼承板体系取代普通的压型钢板楼面,在水平力特别大的楼层将板厚增加到200 mm,并加大钢筋桁架楼层板的底模钢板厚度。设计考虑全楼不设变形缝。

根据《建筑抗震设计规范(GB 50011—2010)》附录G.2关于钢框架-混凝土核心筒结构的有关规定,6度区该类型适用的最大高度为185 m,本工程的最大结构高度为173.1 m,可按《建筑抗震设计规范(GB 50011—2010)》进行结构设计。本建筑物抗震设防类别为乙类,抗震措施按7度考虑,抗震等级确定如下:

1)主楼(12层平面对应的区域)(含主楼投影区域地下室)的钢结构抗震等级为三级,筒体抗震等级为一级。

2)裙房:钢结构抗震等级四级,混凝土墙抗震等级二级;

3)地下室(除主楼投影区域地下室外):框架抗震等级三级;混凝土墙三级。

3 结构超限情况、性能目标及主要抗震措施

3.1 结构超限情况

建筑物结构高度在规范适用的高度范围内,楼层总体平面形状规则,无明显的凹凸,无错层和楼板不连续问题,竖向结构刚度变化较均匀,无突变的平面大尺度收进和外挑,除个别构件外无间断、不连续现象,相邻层楼层承载力变化不大于80%,但存在如下超限情况:

1) 底部25%高度范围内楼层考虑偶然偏心地震作用下的扭转位移比大于1.4,较多楼层扭转位移比大于1.2,属扭转不规则;

2) 存在较多的斜柱,个别柱的转换,顶部局部的穿层柱,属其他不规则;

3) 结构整体上存在逐层的收进和外挑问题。

3.2 主要性能目标

考虑到本建筑物抗震设防类别为重点设防类且属超限高层建筑,结合工程结构特点,拟定整体结构抗震设计性能化目标为性能3,即结构在多遇地震作用下保持完好,在设防烈度地震作用下轻微损坏但经简单修理后可继续使用,在罕遇地震作用下破坏但经加固后可继续使用。在满足上述承载能力、变形要求的情况下,适当放宽建筑适用高度、扭转位移比等不规则性的限制。根据上述目标,拟定如下具体要求:

1) 6度多遇地震作用下,各楼层的最大层间位移角不大于1/1 400(1/2倍弹性位移限值),结构构件处于弹性阶段,构件按常规方法进行设计,核心筒中的主要墙肢混凝土压应力不大于抗压强度的0.4倍;

2) 6度设防烈度地震作用下,各楼层的最大层间位移角不大于1/350(2倍弹性位移限值),结构梁等水平构件允许轻微损坏,承载力按标准值进行复核,主要框架柱、核心筒、支撑及关键节点基本完好,构件承载力按不计抗震等级调整地震效应的设计值复核;

3) 6度罕遇地震作用下,各楼层的最大层间位移角不大于1/175(4倍弹性位移限值),结构梁等水平构件允许中等破坏,承载力达到极限值后能维持稳定,降低小于5%,主要框架柱、核心筒、支撑及关键节点允许轻微损坏,构件承载力按标准值进行复核;

4) 按拟定的抗震性能化设计目标进行结构设计,适当放宽对结构在地震作用(考虑偶然偏心)下扭转位移比的限制到底部25%高度范围内(10层以下)不大于1.55,其余楼层不大于1.4。

3.3 主要抗震措施

本工程采取如下抗震措施:

1) 对结构进行弹性时程分析,取时程分析各条波的包络值及震形反应谱方法的较大值进行多遇地震下的结构构件设计;

2)对结构进行‘大震’下弹塑性变形分析,重点加强较早出现塑性铰的柱、墙;

3) 控制主楼钢管混凝土柱的应力比不大于0.8,对框架部分的地震作用按《建筑抗震设计规范(GB 50011—2010)》附录G的要求进行放大;

4) 放大核心筒墙体的地震作用,且使其能承担全部地震作用;筒体主要墙肢的轴压比控制在0.40以内,并设置钢骨框架,以提高筒体的抗震性能;

5) 加强墙体配筋构造,墙分布钢筋的配筋率底部不小于0.40%,一般部位不小于0.35%,同时加强暗柱的配筋,主要边缘构件纵向钢筋配筋率不小于1.2%(底部加强区)和1.0%(非底部加强区),对设置钢骨的边缘构件配筋率适当降低。

4 计算分析模型及计算假定

4.1 计算分析软件

本设计主要采用如下软件进行结构分析:

北京迈达斯技术有限公司编制的Midas/gen V7.8,作为本设计主要的结构分析软件,进行结构整体分析、结构风荷载效应分析、结构地震反应谱分析、弹性时程分析;

北京金土木软件技术有限公司编制的ETBSA V9.2,作为本设计的主体结构计算复核程序,进行结构整体分析、结构风荷载效应分析、结构地震反应谱分析;

中国建筑科学研究院PKPM系列软件(2008.10版)进行基础分析校核。

4.2 主要计算假定

本工程上部结构以地下室顶板作为计算嵌固端,总体性能控制计算时未考虑嵌固端以下部分的影响;计算整体性能控制计算时按楼层采用刚性隔板假定,内力分析中按板的实际刚度考虑,部分构件的承载力计算中不考虑楼板的刚度。

地震作用考虑偶然偏心影响时采用等效楼板尺寸;计算时考虑平动与扭转耦联的作用,双向地震作用及偶然偏心的影响。

5 结构计算结果与分析

5.1 主要计算结果

1) 结构动力特征。

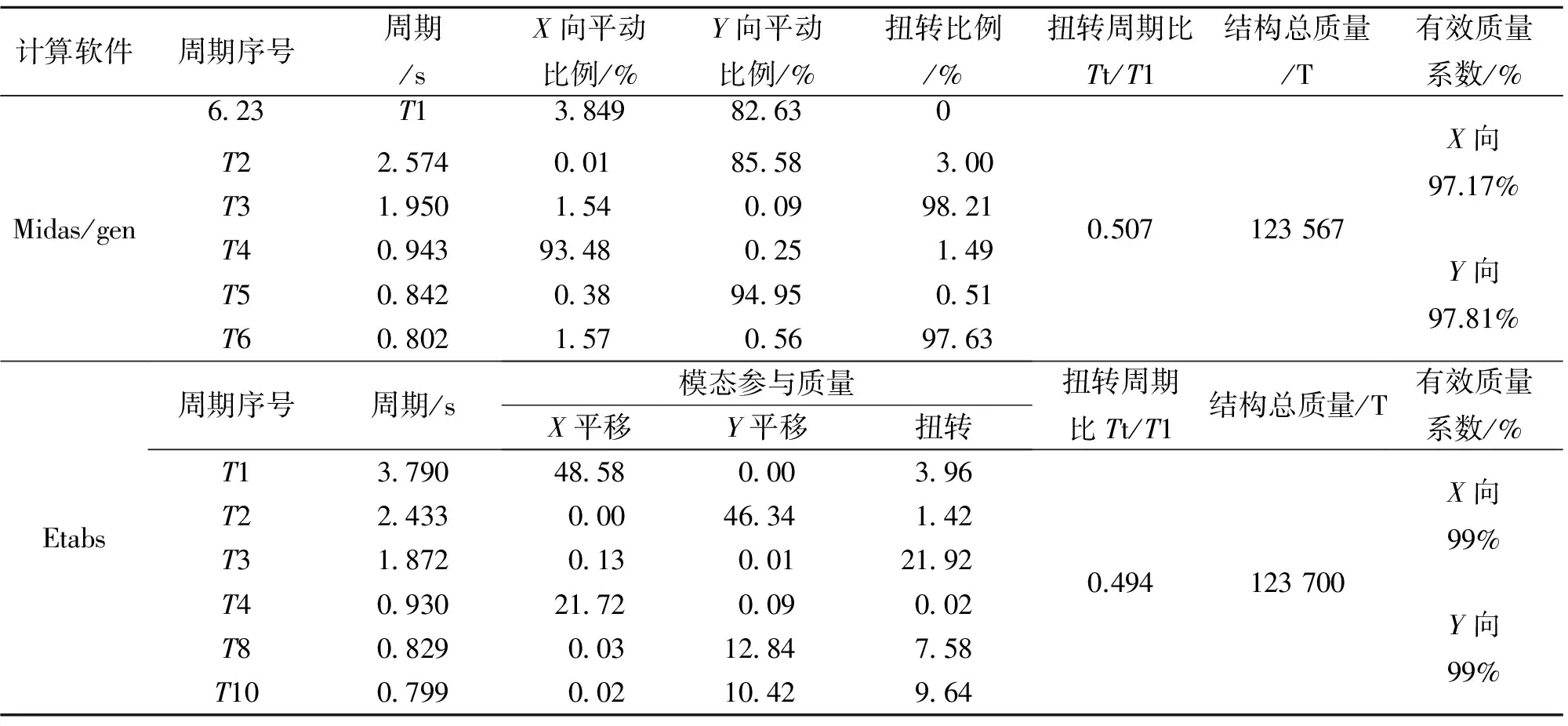

结构动力特征见表1。

表1 结构动力特征

2) 层间位移角及扭转位移比见表2。

表2 层间位移角及扭转位移比

3) 结构整体稳定性、抗倾覆稳定性验算见表3。

表3 结构整体稳定性、抗倾覆稳定性验算

5.2 计算说明与分析

根据上述结果发现,Midas/gen在计算结构偶然偏心影响时通过对各楼层施加层最大地震剪力乘以偏心距计算的扭矩并作为单独工况考虑,设计认为其计算方法与地震作用的振动特征不够符合。经向软件编制单位咨询,在很多工程中均存在计算的最大扭转位移比与其他软件偏差较大的问题。设计采用该公司针对建筑结构编制的Midas/building进行补充分析,计算位移比的结构可基本满足规范限值。

考虑地震作用偶然偏心的影响时,楼层的平面尺寸采用了等效楼板尺寸。

Etabs在统计过程中将所有斜柱归类为支撑,统计的最大扭转位移比偏小,图表中采用人工方法统计,取该层楼面除跃层节点外所有节点最大值与最大节点和最小节点的平均值的比值。

层间位移角各软件的结果基本接近,最大楼层位移也接近,但扭转位移比的结果相差较大,主要是因为不同软件的偏心作用加载方式、剪力墙的单元类型、平均位移的统计方法上都存在一定的差异,设计中拟按最不利的结果采取控制措施。Midas/gen在X向地震作用下10层以下位移比大于1.4,其中4~6层的位移比大于1.5,最大楼层为1.53,根据GB 50011-2010第3.4.4条,参考《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS 230∶2008)》第5.2.4条《高层建筑混凝土结构技术规程征求意见稿》及《广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3—2002)》补充规定》等相关规定,最大层间位移远小于规范限值时,层位移比的控制可适当放松。

本工程风作用计算采用了100年一遇的计算风压,本节中计算均采用规范算法,其计算结果均能满足规范对结构层间位移角要求,不再单独计算50年一遇风作用下的结构位移。

根据刚重比的计算结果得知,双向刚重比均大于1.40,结构整体稳定性验算满足要求;双向刚重比小于2.70,结构整体计算需考虑重力二阶效应的影响。

5.3 弹性动力时程分析的结果及分析

在本设计阶段,采用Midas/gen对结构在频遇地震下进行线弹性时程分析。

1) 地震波的选择 根据《场地地震安全性评价报告》结果在频遇地震下场地特征周期Tg=0.35 s,地震波峰值加速度am=0.053 g。时程分析中选用了场地特征周期与其接近(Ⅱ类)的两条实际强震记录和一条由《场地地震安全性评价报告》单位提供的人工模拟加速度曲线进行分析,地震波的主要参数见表4。

2) 地震波的评价 见表5。

3) 计算结果分析 计算结果表明,每条时程曲线计算所得结果底部剪力不小于振型分解反应谱法计算结果的65%,三条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不小于振型分解反应谱法计算结果的80%,满足规范要求。X向、Y向各条时程地震波及反应谱方法层剪力结果对比情况见图3、图4,可以看出,弹性时程分析的计算结果与反应谱法计算结果基本吻合。

表4 地震波主要参数

表5 地震波的评价

图3 X向各条时程地震波及反应谱方法层剪力结果对比

图4 Y向各条时程地震波及反应谱方法层剪力结果对比

6 结 语

通过上述分析可以得出以下结论。

1)结构整体抗侧移刚度满足要求,多遇地震作用下的层间位移角基本控制在规范限值的1/2左右,结构自振振型纯粹,Tt/T1小于0.6,整体扭转性能良好。受结构单元长度较大和附加偏心距较大及建筑物本身的扭转影响,结构的扭转位移比超出规范要求,属扭转不规则结构。其余整体指标均可满足规范要求。

2)采用Midas/Gen与Etabs计算的结果在总体性能上接近,大多数构件计算内力基本相当,分析结果是可信的。

3)由于竖向体型变化以及裙房主楼偏置原因造成扭转比规则比较明显,属扭转不规则结构,经调整不考虑偶然偏心地震作用下扭转规则性能较好;但在考虑偶然偏心地震作用下25%总高的裙房部分层位移比难以控制在1.4以内,根据《建筑抗震设计规范(GB 50011—2010)》第3.4.4条,参考《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS 230∶2008)》第5.2.4条与《高层建筑混凝土结构技术规程征求意见稿》及《广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3—2002)》补充规定》等相关规定,最大层间位移远小于规范限值时可通过提高抗扭性能,采用性能化设计等方法保证结构的抗震性能。

4)部分楼层按刚度计算分配的最大楼层地震剪力小于结构地震总剪力的10%,设计中放大核心筒墙体的地震作用,使其能承担全部地震作用;墙体抗震等级为一级,抗震等级上不再提高,采取设置钢骨框架及控制轴压比等措施来提高筒体的抗震性能。对框架部分的地震作用按《建筑抗震设计规范 (GB 50011—2010)》附录G的要求进行放大。

根据上述方式对结构进行计算并采取技术措施,顺利通过超限审查。

Analysis on the Structural Design for an Overrun Special- Shapped High- Rise Office Building

XUWeimin

2017- 03- 24

徐卫敏(1982—),女,浙江台州人,讲师,从事建筑结构教学工作。

TU973+.17

B

1008- 3707(2017)04- 0005- 06