蚌埠市农户生育行为差异化形成的微观机理

2017-09-03王学鹏

王学鹏

(安徽科技学院管理学院 安徽凤阳 233100)

蚌埠市农户生育行为差异化形成的微观机理

王学鹏

(安徽科技学院管理学院 安徽凤阳 233100)

文章基于蚌埠市农户生育行为调查资料,从供求两个方面构建了农户生育行为差异化形成的微观机理,认为农户之间生育行为的差异,主要源于意愿生育数、年龄、家庭人口、首子出生时年龄和兄弟姐妹数量等因素,而受教育程度、土地耕种数量和人均收入是探究农户生育行为差异形成微观机理的深层原因。今后较为可行的人口政策取向是:从数量控制调整为强化家庭功能,着力延伸和大力发展家庭的经济和社会功能。

蚌埠市;农户生育行为;差异化;微观机理

20世纪90年代以来,我国人口总量增长的势头明显减弱,育龄妇女数量逐步减少,群众生育意愿发生逆转,人口结构性问题日益突出,适龄劳动人口逐渐减少,老龄化程度不断提高,出生人口男女性别比长期持续偏高,同时家庭规模不断缩小,养老抚幼、互助互济等传统功能开始弱化。面对以上问题,中央政府于2016年1月1日宣布全面实施两孩政策,以期优化人口结构、增强经济社会发展活力,实现中华民族长远发展和“两个一百年”奋斗目标。根据世界各国人口发展经验,人口生育控制容易,增长较难,其中缘由众多,变化纷繁复杂,中国全面两孩政策的实施效果更需要进行评测。

一、调查设计与样本分析

在做安徽省农户生育行为的抽样调查时,我们主要选择蚌埠市农户作为调查对象。从经济发展水平看,蚌埠是皖北中心城市、交通枢纽,所辖怀远、五河、固镇三县均为农业大县,怀远、五河是“全国粮食生产先进县”,固镇是国家粮油基地试点县,油料产量位居全省第1位。从生育水平看,1995到2015年蚌埠市人口年均增长1.18%,与全省水平接近,既有长期保持低生育水平的龙子湖区,也有生育率相对偏高的五河县;从生育的性别看,怀远、五河、固镇三县之间及其县域内部也存在显著差异,这些特征使得蚌埠市可以作为研究农户生育行为的一个典型区域,在安徽省域中具有很好的代表性。

(一)样本年龄。被调查者年龄位于23~61岁之间,50~61岁的人有18人,占12.59%;40~50岁的40人,占27.97%;30~40岁45人,占31.47%;23~30岁40人,占27.97%。30岁以下的人是在“计划生育”政策实施以后出生的,代表着刚结婚和已经生育孩子的年轻群体;30~39岁的人是在“计划生育”政策实施以后出生的,且处于改革开放时期出生的群体,他们是改革开放的第一批受益者。这两个年龄阶段的人,属于适龄劳动力,在家庭的生产生活中扮演着至关重要的角色,也是生育变数最大可能发生的潜在人群。40~49岁的人是改革开放前的出生的人群,他们深受改革开放的影响。50岁以上的人,是处于新中国建立前后的一个群体,这一年龄阶段的人,属于膝下有儿(孙)的阶段,生育变数较小,对于生育观念及其变化,有直观的感受,并且会影响他人。

(二)样本性别。143个样本中,有87名男性,占总样本的60.84%,最小23岁,最大61岁。其中46~61岁的36人,占男性比例的41.38%;23~46岁的51人,占58.62%。有56名女性,占总样本数量的39.16%,最小24岁,最大45岁。24~35岁的36人,占女性比例的64.29%;36~45岁的20人,占35.71%。

(三)样本学历。在受教育程度上,初中以下学历的有48人,占33.5%;初中学历的65人,占45.5%;高中或中专学历的25人,占17.4%;大专及大专以上学历的5人,占3.5%。调查资料显示,同年龄段男性的受教育程度平均高于女性,差异最大的是35~45岁年龄阶层,男性平均受教育程度是9年,女性是7年。

(四)样本的独生子女情况。调查对象中,非独生子女的农户居多,共130户,占90.91%;独生子女的农户仅13户,占9.09%。这主要是历史的原因和农村普遍实现1.5孩政策所致。样本户中,多数农户生育子女数均在2个及2个以上,最多有4个孩子。

二、影响蚌埠市农户生育行为的因素描述

接受调研的143个样本户均为已婚已育。针对农户生育数量,以及生育数量与被调查者年龄、生育数量与被调查者受教育程度的交叉分析,能够提供当前蚌埠市农户生育的现实状况,为决策提供一个现实参考的蓝本。

第一,生育数量。样本中一孩为是13户,比例达到9.09%,独女户有6户,独男户有7户。二孩为87户,比例为60.84%。三孩为40户,比例为27.97%。四孩为3户,比例为2.10%。

第二,生育意愿。一孩户比例较低的原因较多。从生育政策来看,蚌埠农村地区长期实行“1.5”孩政策,首子为女的允许再生育一胎。样本中首子为女的有69户,有62户生育了二胎,比例为89.86%。而性别偏好也起了一定的影响,样本中只有5户选择偏爱女孩,另外36户偏爱男孩,70户认为男孩、女孩一样,29户选择儿女双全。从生育意愿原因来看,51户选择因为政策使然,占35.66%,政策的影响力较大;78户选择传统,占54.55%,传统根深蒂固;14户选择其他原因,占9.79%;意愿生育数量选择1孩的有10户,占6.99%。选择2孩的有76户,占53.15%。选择3孩的有47户,占32.87%。选择4孩的有10户,占6.99%。相比较实际生育数多了24孩,增加16.78%。说明未来可能增加生育孩子的幅度有限。样本农户平均二胎间隔平均2.69年。无男孩户28户,只占19.58,性别歧视仍然存在。初育年龄最大46岁,最小20岁,平均23.49岁,30岁以下142户,20~24岁111户,占77.6%,晚育比例为22.4%。

第三,政策认知。样本中,对于二孩政策,有135户赞同,占94.41%。有5户认为无所谓,占5.59%。关于二孩政策对于生育行为的影响,有102户认为不会产生影响,占71.33%。有41户认为会产生影响,占28.67%。这是因为样本乡镇人均耕地较多,经济不发达,生育二孩的主要原因是为了老有所依和经济原因。

第四,受教育程度。样本中学历最高的为本科,最低是小学2年级,受教育年限小于等于5年的有52户,占36.36%;受教育年限6~8年的有67户,占46.85%;受教育年限9~11年的有33户,占23.08%;受教育年限14~15年的有7户,占4.9%;平均受教育年限8.78,较低。这说明了当前蚌埠市农业劳动力文化水平较低,人力资源储备水平不高。运用SPSS22软件分析受教育程度与生育数量之间关系,发现两者属于弱相关关系。

第五,打工时间。样本农户中只有11户无家庭成员在外打工。样本农户中,打工时间按照月计算,平均打工时间8.82月/年,1年中打工时间超过6个月的占87.4%。个体户5户,占3.5%。打工者中,在蚌埠市内打工的65户,占45.45%;外地53户,占37.06%。在外地打工农户,江浙沪地区的42户,占29.37%。运用SPSS22软件分析打工时间与生育数量之间关系,发现两者也是弱相关关系。

第六,家庭人口。样本农户中,户有人口最多有9人,只有1户;最少3人,有18户,占12.6%;4人家庭有67户,占46.9%;5人家庭有48户,占33.6%;6人家庭有13户,占9.1%。样本农户中,有51户自己照顾孩子,占35.7%。92户由老人或亲戚照顾孩子,占64.3%。这基本上反映了中国农村现实,年轻人外出打工,老人、儿童留守农村,隔代抚育、空巢老人和留守儿童问题比较严重。

第七,农户收入。样本农户中年平均收入4.90万,年收入最高的有15万,最低的只有1万,相差15倍,贫富差距较大。年收入1万~4万的有53户,占样本户总数的37.06%。年收入4万~8万的有76户,占样本户总数的53.15%。年收入8万~15万的有14户,占样本户总数的9.79%。说明农户整体性收入水平不高,需要提高的空间较大。运用SPSS22软件分析,年龄、学历、兄弟姐妹和家庭人口变量对生育数具有较为显著的解释力,但是对意愿生育数不具有显著的解释力,所以意愿生育数不能作为其与生育数之间的中介变量。因此,农户收入与生育数量之间关系,发现两者也是弱相关关系。

第八,耕种土地。样本农户耕种土地最多的有21亩。有5户农民将承包地转给了别的农户耕种,耕种0亩,占3.5%。有16户耕种土地面积在3亩以下,占11.19%,农业收入占其家庭收入比重最高不高于30%。运用SPSS软件分析农户收入与生育数量之间关系,发现两者也是弱相关关系。

第九,多孩需求因素。以上都是从供给角度分析影响生育的因素,只有多孩需求因素是从需求角度进行分析的。根据调研资料我们发现,选择老有所依的有50户,占34.97%;选择经济因素的有19户,占13.29%;选择给孩子增添玩伴的有50户,占34.97%;选择传宗接代的有20户,占13.99%。

三、影响农户生育行为因素的回归分析

根据样本数据,利用灰色系统分析方法,针对影响农户生育数的影响因子,进行灰色关联度分析 (Grey Relational Analysis),得出影响因素与生育数之间的关联关系(见表1)。

表1 影响生育数因素多关联度分析

本文认为,影响农户生育数量的主要因素分为两种,一是决定因素,主要由意愿生育数量决定;另一种是外部干扰因素,包括两类,一类是不可控因素,主要包括年龄、学历、兄弟姐妹、家庭人口计生政策和文化传统等,另一类是可控因素,包括耕种亩数、打工时间、年收入、家庭人均收入、首子出生时年龄、自(他)抚和二胎间隔等。

(一)不可控因素分析。因为调研对象均属于已婚农户,年龄、学历、兄弟姐妹和家庭人口基本上都属于不可控因素。利用SPSS软件分析了各个不可控因素与生育数、意愿生育数间的相关关系。如表1所示,年龄、学历、兄弟姐妹和家庭人口变量对生育数具有较为显著的解释力,但是对意愿生育数不具有显著的解释力,所以意愿生育数不能作为其与生育数之间的中介变量。但是可以分析年龄、学历、兄弟姐妹和家庭人口变量对意愿生育数与生育数之间的调节效应。考虑到年龄、学历、兄弟姐妹和家庭人口都是不可控因素,而学历是可以改变的,因此,本文将其作为调节变量,研究其与意愿生育数和实际生育数之间的函数关系(见表 2)。

表2 生育数和实际生育数之间的关系

并且计算得出sig.F change值大于0.05,证明调节效应不存在。然后根据SPSS对学历和生育数之间关系进行curve estimation,发现生育数与学历之间存在二元函数关系(见表 3)。

表3 生育数与学历之间存在二元函数关系

(二)可控因素分析。利用SPSS软件分析可控因素和生育数与意愿生育数间的相关关系(见表4)。

表4 可控因素和生育数与意愿生育数间的相关关系

各可控因素对生育数和意愿生育数均不具有显著的解释力,但是可以分析这些因素对意愿生育数与生育数之间的调节效应。sig.Fchange值小于0.05,说明存在调节效应。

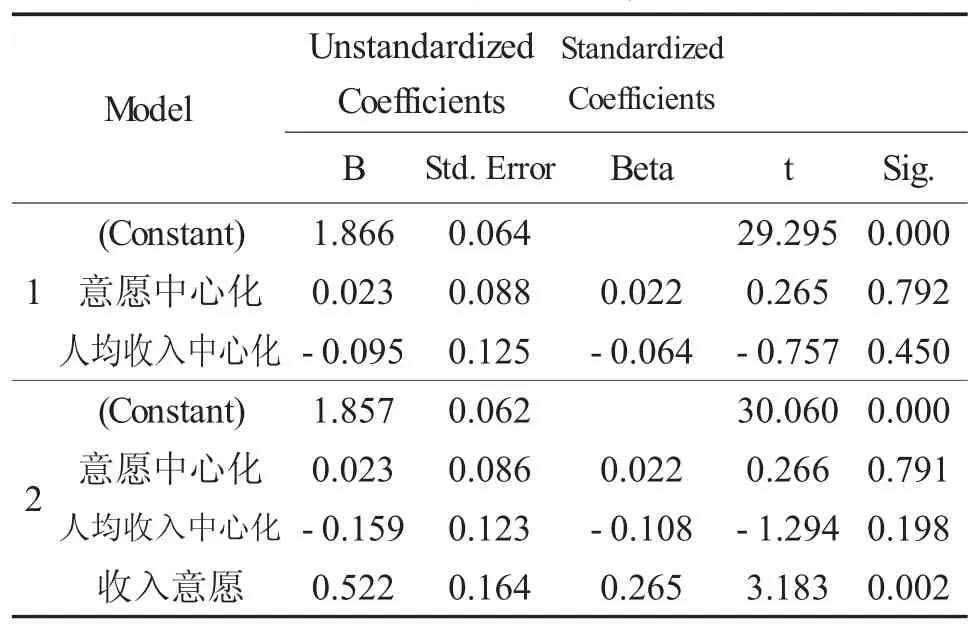

第一,人均收入调节效应。sig.F change值小于0.05,说明存在调节效应。交互项系数的sig值小于0.05,也证明调节效应存在。(见表5)

表5 人均收入调节效应

而人均收入对农户实际生育数影响是二元的,人均年收入与农户实际生育数之间的线性关系呈现U形,即随着年人均收入提高,生育数首先减少,然后又逐步提高。反映在现实中,就是越穷越生,越富越生,而中等收入水平的反而生育较少。

第二,首子出生年龄的调节效应。sig.F change值大于0.05,说明不存在调节效应(见表6)。

表6 首子出生年龄的调节效应测算

第三,打工时间调节效应。sig.F change值大于0.05,说明不存在调节效应(见表7)。

表7 打工时间的调节效应测算

第四,年收入调节效应。sig.F change值大于0.05,说明不存在调节效应(见表8)。

表8 年收入的调节效应测算

第五,耕种土地数调节效应sig.F change值大于0.05,说明不存在调节效应,但是存在二元关系(见表9)。

表9 耕种土地数的调节效应测算

到此本文认为,农户生育供给行为决定于意愿生育数,同时外部干扰因素也会对农户生育供给行为产生影响。农户生育需求行为决定于多孩需求因素。二者共同决定了农户生育行为的差异。

四、结论与评述

研究结果表明,农户生育行为的形成主要决定于供给、需求因素两大类因素。供给因素中,受教育程度与意愿生育数有着直接的关系,提高农民的受教育程度可以改变农民的生育观念,进而影响意愿生育数。“一孩半”政策的长期实施严重扭曲了农户的生育意愿,导致了性别结构的畸形化,短时期内难以改变。土地耕种数量也会影响到农户生育行为,其背后映射的实际上是农业机械在农业生产中的应用问题。人均收入与生育意愿之间存在较强关联:随着人均收入提高,生育数首先减少,然后又逐步提高,二元函数关系明显。这些都说明教育和农民收入政策具有强大的人口效应。而伴随着耕地面积的适当集中所产生的人口效应则比较复杂。从需求角度来说,传统的家庭养老功能依然在生育需求方面扮演重要角色。经济因素和良好的成长环境也在需求方面起着不可忽视的作用。

本文的研究表明,农户生育行为差异的形成具有深刻的微观基础。受教育程度、土地耕种数量和人均收入是探究农户生育行为差异形成微观机理的深层原因。同时,“一孩半”政策效应也不断映射到农户生育行为上。基于这种考量,本文认为,较为可行的人口政策取向是:从数量控制调整为强化家庭功能,着力延伸和大力发展家庭的经济和社会功能。

[责任编辑 王占峰]

C923

A

2095-0438(2017)08-0005-04

2017-02-02

王学鹏(1973-),男,安徽定远人,安徽科技学院管理学院副教授,研究方向:产业经济学。

安徽省社科联课题“家庭生育行为差异化的微观形成机理、多维影响和省域经济效应”;蚌埠市哲学社会科学规划办项目(BB16B047);安徽科技学院“农业经济管理”重点建设学科项目(AKZDXK201505)。