2017年精河6.6级地震余震序列重新定位和发震构造

2017-08-31白兰淑刘杰张莹莹吴清安艳茹

白兰淑 刘杰 张莹莹 吴清 安艳茹

1)中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

2)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

0 引言

据中国地震台网测定,2017年8月9日7时27分52秒,新疆博尔塔拉州精河县发生6.6级地震,震中位于44.27°N、82.89°E,震源深度为11km(数据来自中国地震台网中心)。此次地震震中距精河县城约37km,地震共造成32人受伤,其中,2人重伤①http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/515/20170811155854958700643/index.html。

图1 精河6.6级地震的区域构造背景(据邓启东(2007))、库松木契克断裂信息(据陈剑波等(2012a))和历史强震分布

此次地震发生在天山北脉博罗科努山北沿、准噶尔盆地西南端的库松木契克山前断裂的东段附近(图1),该地区处于准噶尔板块与塔里木-天山板块之间的逆冲-褶皱构造活动带。古生代时期的碰撞造山作用形成了早期的天山雏形,中生代构造活动相对不活跃。到了新生代以后,欧亚板块与印度板块的碰撞挤压作用通过从青藏高原到天山的宽达几千千米的地壳缩短和青藏高原东部地壳块体向东的挤出得到释放和分解,从而天山再次经历强烈的构造变形和地壳缩短,形成天山新的构造格局。天山南北两侧发育山前褶皱-逆断裂带,由山前向盆地扩展,是控制本区强烈地震孕育和发生的主要构造(陶钧政等,1982;冯先岳,1985;胡军等,1985;张培震等,1996;冯先岳等,1991;李志海等,2006;沈军等,2008、2011;杨少敏等,2008;李杰等,2016)。准噶尔-北天山过渡带 NWW走向(近 EW向)(漆家福等,2008),主压应力P轴方位近NS向,构造走向与主应力方向近乎正交(龙海英等,2008;鲍子文等,2017)。库松木契克山前断裂是发育在天山推覆体前缘的褶皱-逆断裂带上的一条新生活动断层(陈建波等,2007)。陈建波等(2007)通过野外考察获得了该地区地层、构造的资料,发现库松木契克山前断裂的东段主要由4条走向280°~290°、长约160km、向南倾斜的断层斜列组成,倾角40°~60°,表现为逆断层性质,地表存在地表变形带,晚更新世-全新世仍在强烈活动(陈剑波等,2012a、2012b),晚更新世以来的垂直活动速率为0.23~0.33mm/a(陈剑波等,2007)。库松木契克断裂是2011年新疆精河5.0级地震的发震构造。该断层所在地区断裂和褶皱发育,构造活动非常活跃,属中强地震多发地带。

1900年以来,距震中200km范围内共发生6级以上地震6次,最大震级地震为1944年3月10日新源7.2级地震,距此次地震震中127km(国家地震局震害防御司,1995;中国地震局震害防御司,1999)。精河县境内最近一次大地震为2011年10月16日5.0级地震(陈建波,2012a、2012b),其震中与此次地震相距约 21km②http://data.earthquake.cn。

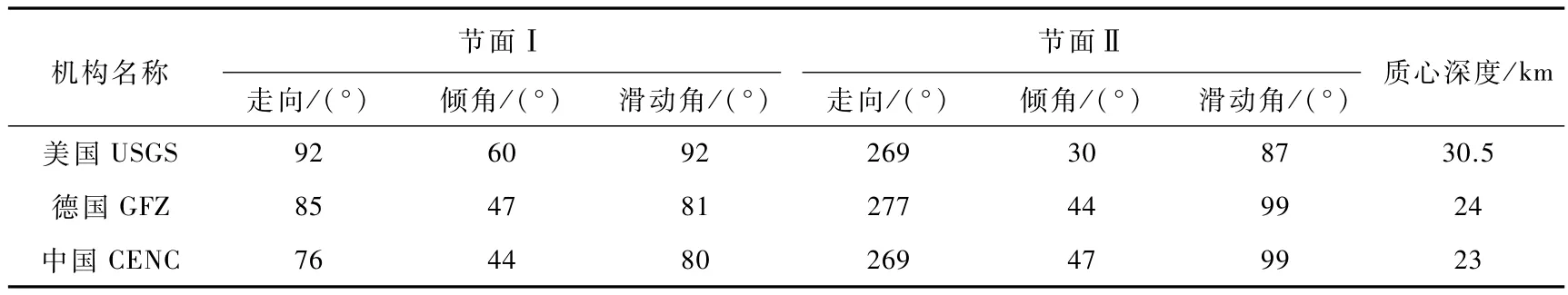

地震发生后,中国地震台网中心迅速产出此次地震的震源机制解,具体为节面Ⅰ:76°/44°/80°、节面Ⅱ:269°/47°/99°。国内外机构给出的震源机制解如表 1所示③http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2017plxq④https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000a65e#moment-tensor。

本文利用中国地震台网提供的数据,采用双差定位方法对精河6.6级地震的余震序列进行了重新定位,并结合区域构造背景、历史地震和震源机制解等作了相关讨论,相关结果为研究精河地震的发震构造、分析余震活动的时空分布特征以及判定余震活动趋势等提供了参考信息。

表1 国际不同地震学研究机构给出的精河6.6级地震的断层面解

1 定位方法和资料选取

1.1 双差定位方法原理

双差定位法是一种常用的地震定位方法(Waldhauser et al,2000)。该方法假设当2个地震之间的距离远小于其到观测台站的震中距且可忽略这2个地震附近的速度不均匀性时,则2个地震的地震波到达同一个台站的传播路径非常相近。双差定位法基于射线理论,利用地震台网数据中的地震波走时信息和已知的区域速度模型,建立以地震参数为未知变量的反演问题,并通过求解该反演问题得到地震序列重新定位结果。双差定位公式为

其中,tik为第i个地震震源位置到第k个台站的走时;Δmi=(Δxi,Δyi,Δzi,Δτi),为双差走时drijk对应的第i个地震震源参数更新量。其中,(x、y、z)、τ分别为地震发震位置和发震时刻。双差走时drijk表达式为

其中,上角标obs和cal分别代表实际观测走时和理论计算走时。式(3)中,等号右侧第1项是第i个与第j个地震事件在第k个台站对应的实际走时差,第2项是其理论走时差。相比于传统方法只利用单个事件走时信息进行重新定位,双差定位基于2个相近地震事件传播路径的相似性,利用2个地震事件的走时差进行震源参数更新,其定位精度依赖于2个相邻地震事件附近的速度,不依赖于整条射线路径上的介质速度。因此,只要震源附近的速度结构精度足够高就可以获得准确、可靠的地震序列重新定位结果。

1.2 观测报告选取

本文采用了中国地震台网73个台站的数据,其中,国家台15个,区域台63个,精河地震震中附近的台站分布情况如图2所示。我国西部地震台站稀疏,距此次地震震中最近的台站为精河台,震中距为40km,震中距小于 100km的台站仅有2个,监测能力相对有限。研究具体选取了自主震发生至2017年8月14日16时中国地震台网产出的44.00°~44.50°N、82.40°~83.10°E范围内M≥0.1地震作为震后余震序列进行重新定位。

1.3 速度模型选取

天山地区曾发生多次隆升和夷平,地质构造十分复杂,北天山、中天山、南天山的地下速度结构存在较大差异。邵学钟等(1996)采用贯穿天山造山带的野外测线数据进行地震资料处理和解释,提出了天山造山带不同地区的速度模型。野外测线大致沿NEE走向长达350多千米,测点间距为 5~10km,因此,对天山不同地区的层厚和速度大小解释得更加精确。该速度模型中北天山地下构造分为6层(表2),第1层为表层,第2~5层为结晶地壳,第6层为上地幔顶部,地壳总厚度为45km。此次地震震中处于北天山的西边,故本研究采用北天山地区的P波速度,S波速度由P波速度和纵横波速度比1.73获得。

图2 震中附近台站分布

表2 北天山地壳水平层状速度模型

2 余震序列重新定位

本研究采用255个余震数据进行重新定位,其中,参与定位的台站共73个。定位计算共使用25次迭代,事件对间的最大间距阈值从第1次迭代的50km降至最后一次迭代的6km,其中,大部分迭代的阈值都控制在20km以内。重新定位后最终获得209个重新定位结果,SN向、EN向和垂直向定位误差分别为0.9、0.7、1.1km。重新定位前后的地震序列分布分别如图3(a)、3(b)所示。由图3可见,余震序列分布在重新定位前比较离散,无明显的分布特点和优势展布方向。重新定位后余震震中分布变得更加集中,余震区沿库松木契克断裂附近呈近EW向或NWW向延伸,长约50km,宽约17km。余震几乎都分布于主震震中西侧,可以认为,此次地震破裂是由主震震中位置向西边延伸的单侧破裂。重新定位后余震分布图(图3(b))中可见1个主要优势分布区域和1个次优的分布区域。图4为次级优势分布区的余震分布图。主要优势分布区以82.72°N、44.28°E点为中心,呈近EW向展布;次优势区以82.59°N、44.26°E为中心,呈 NWW向展布,即图4中 CC′直线附近。其中,图3(b)中AA′直线走向为76°,参考了中国地震台网中心给出的震源机制解中的节面Ⅰ走向;图4中CC′直线走向为197°,该方向通过求解次优分布区域所有余震的发震位置到该直线的距离总和的最小化问题获得。

图3 精河6.6级地震序列余震重新定位前、后分布(截至2017年8月14日16时)

图4 精河6.6级地震序列次级优势分布区的余震分布(截至2017年8月14日16时)

图5 2017年8月余震序列在经度、时间上的分布

图5为余震在经度、时间上的分布。由图5可见,主震后2天内余震震级较大,地震活动较活跃,分布范围广。随后,大部分区域余震活动衰减较快,但余震区中西部 82.60°~82.78°E范围内地震活动仍较为活跃,震后2~5天内该范围内分布的余震占比高达84.7%。主震破裂过程显示,主震破裂后余震区东侧的破裂强度大(82.8°~82.9°E),西侧相对较小⑤http://www.cea-igp.ac.cn/tpxw/275885.html。因此,余震区东侧的应力得到了较为充分的释放,中西部构造活动相对东部活跃,东侧余震分布要少于中西侧。但在震后5天后,余震区东部(82.85°E附近)地震活动再次开始活跃。

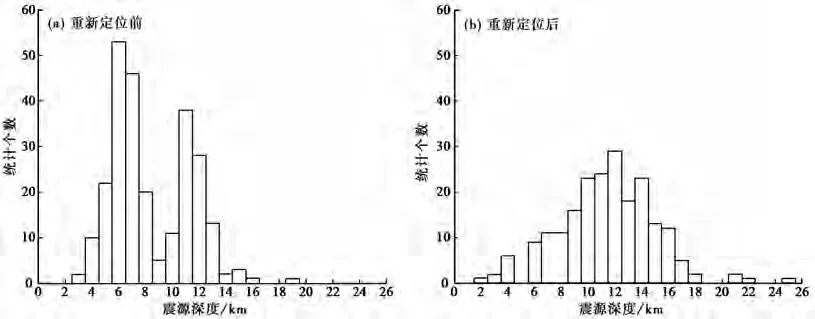

重新定位后,余震深度分布也变得更加集中。由沿 AA′、BB′剖面的震源深度分布图(图3)和震源深度分布柱状图(图6)可见,余震序列深度为1~25km,尤其是震后1天内的较大震级余震的深度非常相近,为 8~17km。另外,大多数余震的震源深度小于主震。图3(b)右下图中用红色虚线画出了所有余震序列沿BB′方向的深度分布下边界,红色虚线向南倾,且其斜率随着深度的增加由陡变缓,倾角大致范围为50°±10°。此次地震发震位置位于库松木契克山前断裂的东段附近,该构造为NWW走向,向南倾斜,倾角40°~60°。重新定位后的余震分布与该断裂具有很好的一致性,可以认为,此次地震与库松木契克山前断裂密切相关。西南部的次优分布区的余震序列沿着DD′剖面的深度分布则相对比较平均,其分布近乎直立。考虑到该次级分布区南侧发育的NWW向山体与该次优分布区走向基本一致,推断该局部区域可能由山体的阻挡作用和NEE向的挤压作用共同产生了次级断裂。

图6 震源深度分布柱状图

3 结论和讨论

2017年8月9日精河6.6级地震是继2011年10月16日精河5.0级地震后,近年来该地区发生的又一次强烈地震。本研究利用中国地震台网提供的地震数据,通过双差定位方法对精河6.6级地震的余震序列进行了重新定位,最终获得了209个余震的重新定位结果,为进一步认识此次地震的发震构造、机制等提供了可靠的依据。

重新定位后余震序列分布更加集中,余震区长约50km,宽约17km,呈近EW向或NWW向分布,该优势分布方向与余震区附近的库松木契克山前断裂走向基本一致。在空间上,余震均分布在主震的西侧,可以认为,此次地震破裂是由主震震中位置向西边延伸的单侧破裂。重新定位后余震序列震源深度为1~25km,较大震级余震震源深度为8~17km。根据余震区空间分布特点初步推断,该地区发育有2条断层,这2条断层分别位于余震中心区和西南部。中心分布区断层走向为近EW向,向南倾;西南部断层走向大致为NWW向,近乎直立。

此次精河地震发生在库松木契克山前断裂附近,根据GCMT历史矩张量分布⑥http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html,精河地震邻区的历史地震震源机制多为逆冲型(图7)。库松木契克山前断裂是长期以来受欧亚板块和印度板块的SN向挤压应力在北天山西段山前形成的全新世活动断层,性质为逆断层。该断层东段由NWW向、向南倾斜的断层斜列组成,此次地震即位于该断层东段斜列附近。中国地震台网中心给出的此次地震的矩震级为MW6.3,波形拟合的质心深度为23km,断层节面解见表1,由此推断,此次地震为一次逆冲型为主的事件。根据余震活动的分布情况可以认为,此次精河地震与其附近的库松木契克山前断裂密切相关。此次地震的地震序列深度分布相对地震质心深度较小,这与震中附近无台站分布有关,真实的震源深度可能要在参考本研究的重新定位结果的基础上再整体向下移。2011年精河5.0级地震震中在此次地震震中往西约 21km处,其质心深度为 4km,震源机制解为节面Ⅰ:92°/105°/41°、节面Ⅱ:252°/77°/51°(陈建波等,2012a、2012b)。2次地震均位于库松木契克山前断裂附近,但此次地震震源更深,震级更大。综合考虑余震分布、历史地震和震源机制解等,库松木契克山前断裂是此次精河6.6级地震发震构造的可能性较大,且节面Ⅰ是发震构造的断层面。

图7 精河6.6级地震及邻区GCMT历史矩张量分布