武都水库坝基地质缺陷分析

2017-08-16四川省水利水电勘测设计研究院勘察分院成都611731

(四川省水利水电勘测设计研究院勘察分院,成都,611731)

武都水库坝基地质缺陷分析

赵启龙,毛增产,杨会杰

(四川省水利水电勘测设计研究院勘察分院,成都,611731)

武都水库大坝为碾压混凝土重力高坝,坝址区地质构造和岩溶系统强烈发育,工程地质条件十分复杂。经多年地质勘察,分析、论证,查明了坝基地质缺陷。坝基地质构造缺陷主要为断层破碎带、层间错动带、缓倾角裂隙等;坝基岩溶地质缺陷主要为地表溶洞、落水洞、溶蚀带以及隐伏岩溶洞穴与隐伏溶蚀带等。为坝基抗滑稳定验算、防渗边界提供了可靠地质依据。

地质构造缺陷 岩溶地质缺陷 抗滑稳定 防渗边界

1 概述

武都水库是武都引水工程的水源工程,是以防洪、灌溉为主,结合发电,兼顾城乡工业生活及环境用水等综合利用的大型骨干水利工程。水库总库容5.72×108m3,枢纽大坝为碾压混凝土重力坝。

水库工程区位于龙门山褶断带前山构造带的北段,库尾附近、库首段分别有龙门山主中央断裂和前山断裂通过,坝址区为泥盆系中统白石铺群观雾山组可溶岩地层,坝基岩溶洞穴、次级断层破碎带和层间错动带等软弱结构面发育,因此,坝区工程地质条件十分复杂[1]。

坝基岩体中存在的地质构造缺陷和岩溶地质缺陷,是影响坝基抗滑稳定、造成坝基渗透与绕坝渗漏、使坝基岩体变形的主要工程地质问题。

2 主要勘察工作开展

地质勘察工作于1972~1978年开展选坝、1991~1994年完成可研、1998~2003年完成初设、2004~2009年开展技施,各阶段进行了大量勘探、试验和专题研究工作。特别是技施阶段,改进、完善了钻探工艺,确保了钻孔中的地质现象不漏判、误判;通过竖井查明断层破碎带分布、性状;现场大剪试验,查明断层破碎带、裂隙结构面等力学特性;开展物探:孔内声波测试、孔间CT穿透、钻孔电视全景录象、探地雷达、孔内岩体变形试验等;对断层破碎带进行取样试验工作。

3 坝基地质缺陷

通过对前期探明、开挖揭示的坝基地质缺陷进行系统勘察、综合分析、研究,查明水库坝基地质缺陷主要为岩溶地质缺陷、地质构造缺陷。

岩溶地质缺陷主要表现为地表溶洞、落水洞、溶蚀带以及隐伏岩溶洞穴与隐伏溶蚀带等类型;地质构造缺陷主要为断层破碎带、层间错动带、缓倾角裂隙等。

3.1 岩溶地质缺陷

3.1.1 分布特征

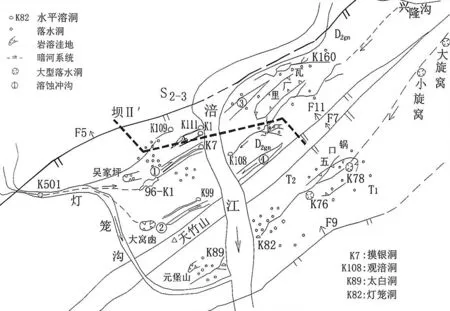

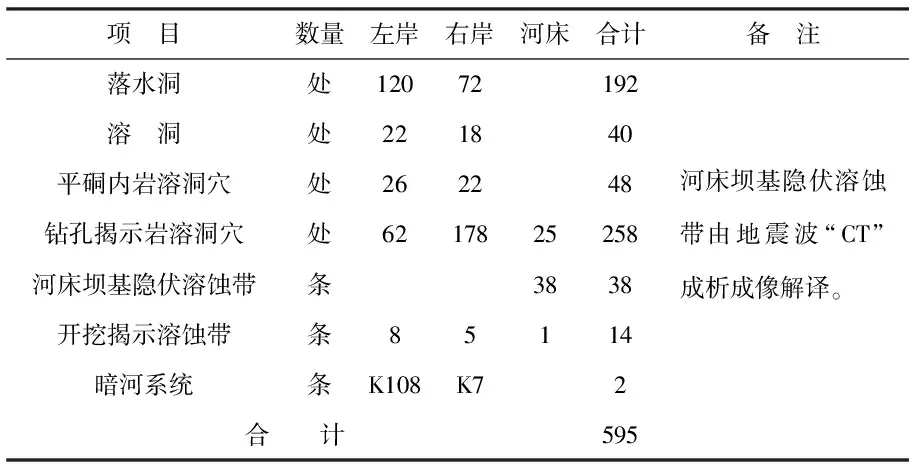

坝址区D2gn可溶岩地层,受岩性、构造因素控制和地下水溶蚀以及侵蚀作用影响,岩溶发育密度高,分布规律性强。坝区地层内发育两大岩溶系统,即左岸为K108岩溶系统,右岸为K7岩溶系统。岩溶形态主要为溶蚀洼地、溶蚀冲沟、落水洞、水平溶洞、溶蚀带(包括隐伏溶蚀带)、溶隙(穴)、溶蚀孔洞等类型(见图1和表1)。

图1 坝址区岩溶分布示意

表1 坝址区D2gn地层岩溶洞穴数量表

3.1.2 发育特征

(1)构造控制岩溶发育的方向和规模

坝区地质构造对岩溶发育的控制十分明显,两岸部位表现在区内地下水顺岩层走向和构造线方向运动,造就了地表中呈串珠状分布的落水洞、以及NE向或SW向的水平溶洞。

垂直状落水洞一般顺层或沿陡倾角结构面发育为窄缝型,在多组构造线交汇部位发育为宽缝型,个别为溶蚀竖井状,如K108-7。

水平溶洞顺岩层走向发育一般为窄缝型洞穴,如K7、K1,而在北东向压性结构面和北西向纵张裂面组合地段常形成溶蚀大厅,如K108、96-K1、K111。

(2)垂直岩溶与水平岩溶的分带

根据地下水垂直循环带与水平循环带内的岩溶形态、分布高程、规模大小、洞穴充填物、洞穴间连通性等岩溶地质条件,将本区岩溶洞穴划分为四个岩溶发育程度等级带:

①坝区岩溶洞穴主要发育于570m~692.34m高程,610m高程以上以落水洞竖直溶蚀管道为主,该高程内为中等岩溶发育带;

②610m~570m高程之间以水平岩溶管道的溶洞为主,伴有暗河通道发育,该高程内为强岩溶发育带;

③570m高程以下岩溶发育呈逐渐减弱趋势,在570m~475m高程为弱岩溶发育带;

④475m高程以下属微岩溶发育带,未见底。

(3)岩溶洞穴之间的连通性

根据调查和连通试验成果,两岸岩溶洞穴间发育的连通性规律如下:

①左岸发育K108岩溶系统,平面展布长450m、宽约200m,地下水运动路径发育在该岩溶系统水平方向与垂直方向,沿岩层走向运动为主,通过竖直溶蚀管道与水平溶洞,排泄于涪江。因此,坝区610m高程以上发育的落水洞分别与下伏K108水平溶洞、K108-1~K7支洞或斜管式溶洞呈溶井、溶管、溶缝、溶穴(隙)相通,形成坝区岩溶管道系统渗漏通道;

②右岸发育K7岩溶系统,平面展布长1350m(指K7至灯笼沟K501落水洞距离),宽约370m,地下水运动路径分为三条路径,具体为K501~K96-K1~K7、K501~K109、K501~K99岩溶渗漏通道。

(4)岩溶洞穴堆积物与充填物

坝区洞穴内可见岩溶洞穴堆积物与岩溶洞穴充填物两种类型:

①岩溶洞穴内堆积物种类为钟乳石、石笋、钙华、石幔、石冠等,堆积厚度为5mm~10cm不等,主要分布在水平溶洞内。落水洞洞壁以钙华堆积为主,个别落水洞洞内,局部宽缓段偶见钟乳石;

②岩溶洞穴充填物类型为粘土、粘土夹块碎石、粘土夹砾卵石、含泥砂卵砾石四种类型。在610m高程以上的落水洞内,洞穴充填物主要为粘土、粘土夹块碎石、粘土夹砾卵石,610m高程以下洞穴充填物为粘土夹块碎石、粘土夹砾卵石、含泥砂卵砾石,其中含泥砂卵砾石主要分布在水平溶洞或倾斜管道底部,厚度约1m~3m。

3.2 构造地质缺陷

3.2.1 构造分级

坝址区位于龙门山褶断带前山构造带的北段,处于F5与F7断层之间,区内主要构造线呈NE~SW向展布,岩层总体产状N41°~68°E/NW∠66°~78°。坝区内断裂构造发育,褶皱发育次之。坝区地质构造结构面按规模可分为五级:第一级构造面为区域断层,如F5;第二级构造面为区域分支断层,如F31断层;第三级构造面为构造带带内小断层,如f114、f115等断层;第四级构造面为层间错动带,如JC21;第五级构造面为陡、缓倾角的节理裂隙。

3.2.2 各级构造特征

(1)第一级构造结构面

①F5断层:呈NE~SW向分布于坝区上游(属龙门山前山褶断带的主边界断裂之一,即江油~安县断裂),左岸距坝轴线上游。断层产状为N55°~60°E/NW∠77°,破碎带由角砾岩、糜棱岩、断层泥、碎裂岩、片理化页岩组成,宽95m~123m。断层下盘为D2gn可溶岩,上盘为S2-3砂页岩地层。

②F7断层:分布于左岸坝轴线(属龙门山前山褶断带内的断裂之一,有的资料命名为苦竹沟断层),产状N52°~56°E/NW∠55°~77°。断层破碎带宽17m~20m,由角砾岩、糜棱岩、断层泥,以及少量碎裂岩组成,挤压紧密。断层下盘由三迭系中统嘉陵江组+雷口坡组(T2j+L)结核白云质灰岩夹白云岩、钙质泥灰岩等组成,上盘由泥盆系下统平驿铺群(D1pn)石英岩状砂岩、石英砂岩、粉砂质泥岩、薄层状泥质粉砂岩等组成。

(2)第二级构造结构面

①F31断层:断层的总体走向为北东向,断层面起伏,右岸612m高程以下,断层产状N44°~65°E/SE∠60°~85°,倾下游偏左岸;河床段断层陡倾南东或直立;至左岸斜坡断层面倾向北西,倾上游偏右岸。该断层破碎带主要由糜棱岩、断层泥、角砾岩和碎裂岩组成,宽0.8m~4m,是坝区较长、较大的断层之一,在邻谷灯笼沟附近与F5断层斜接。

②F11断层:分布于左岸,发育在D11与D12的接触地带,产状N51°~57°E/NW∠72°~85°。破碎带由断层泥、角砾岩以及碎裂岩组成,挤压较紧密,宽11.5m~23.6m。

(3)第三级构造结构面

该类构造结构面指发育在坝基中的次一级断层,其发育长度、破碎带厚度相对较小,如f101、f115、f20等20条断层,是控制坝基抗滑稳定的主要结构面。技施阶段根据大量勘探资料,对各断层分布(等高线图)、厚度、物质组成等特性进行详细描述;现场及取样试验查明其物理力学特性。

(4)第四级构造结构面

该类型结构面为层间错动带,顺层产出,错动带一般为白云质角砾岩、沥青质碎片、鳞片状泥、页岩碎片、黑色岩屑等物质,分布在风化带及出露地表部位,受风化、溶蚀影响,局部夹有泥质物。根据坝基开挖编录和钻孔资料统计,在地基中层间错动带共计42条。根据层间错动带的结构和物质组成,划分为岩块岩屑型(A)、岩屑夹泥型(B)、泥夹岩屑型(C)三种类型。

(5)第五级构造结构面

根据地表裂隙精细调查和钻孔全景录象解译裂隙资料的统计分析;

①中~陡倾角裂隙:坝基岩体中发育五组中~陡倾角裂隙,①组:N25°~35°E/NW∠37°~57°;②组:N67°~87°E/SE∠36°~76°;③组:N30°~45°W/NE∠40°~70°;④组:N50°~80°W/SW∠36°~63°;⑤组:N45°~55°E/NW∠65°~76°,其中⑤组为层面裂隙。坝基岩体中以中等倾角的裂隙切割为主,而陡倾角裂隙相对不发育;裂隙延伸长度以1m~10m为主;裂面多起伏,微张~闭合。

②缓倾角裂隙:坝基岩体中主要发育两组缓倾角裂隙,产状分别为:N45°~55°E/SE∠25°~29°和N20°~25°E/NW∠15°~20°;坝基裂隙的裂面特征总体以波状粗糙为主,绝大部分裂隙呈闭合状,少量微张充填钙质、岩屑等;露头区裂隙出露长度主要集中在2m~10m,占总裂隙条数的60%~80%;各坝段岩体裂隙间距以大于1.0m为主,次为0.5m~1.0m。

4 坝基主要工程地质问题

坝基地质缺陷决定了其主要工程地质问题主要为抗滑稳定、变形稳定、坝基渗漏与绕坝渗漏。

4.1 抗滑稳定

河床及两岸高坝段坝基存在F31、F31-1、10f2等断层、层间错动带以及层面等结构面,组成了坝基上游的拉裂面或滑移面。少量的NNW与NNE向顺河向陡、缓倾角裂隙,构成坝基纵向切割面。而坝基内的f101、f115、f114、f27及f116等断层和倾向上、下游的缓倾角结构面是坝基深层滑动的主要控制结构面。因此,坝基及抗力体中有断层、缓倾角裂隙等不利组合,存在坝基深层抗滑稳定问题。

坝基第一控制性滑移面为倾向下游的构造结构面,即倾向下游缓倾角裂隙和倾向下游的10f2、F31、F31-1等断层;第二控制性滑移面主要为倾向上游的缓倾角断层,如f101、f115、f114、f27等,其余为倾向上游的缓倾角裂隙。

技施阶段,根据地质建议,对坝基分段进行不同结构面组合的深层抗滑稳定性设计验算。

4.2 变形稳定

坝基主要为微风化和弱风化下部岩体,属坚硬岩。岩体较完整~完整,次块状~中厚层状结构,岩体工程地质质量类别主要为AⅢ1~AⅢ2类,其坚固性较好。但坝基内分布有落水洞、溶洞、溶穴、溶蚀带、断层、层间错动带以及裂隙密集带等,特别是两岸坝基,落水洞、溶洞、溶蚀带发育更甚。破坏了坝基岩体的完整性,降低了局部岩体的刚度与坚固性。在坝基应力影响范围内,不同地质缺陷对岩体的破坏程度不一,导致坝基岩体的完整性、坚固性差异较大,同时可能使局部坝基应力集中。因此坝基存在不均一变形问题。

4.3 坝基渗漏与绕坝渗漏

坝基存在沿岩溶管道、断层与裂隙的渗漏,但以岩溶管道渗漏为主。左岸坝基内有K108观涪洞岩溶管道系统;右岸坝基内有K7摸银洞岩溶管道系统。两岸在垂直方向上,即570m高程以上为中、强岩溶发育带,高程570m~475m为弱岩溶发育带,高程475m以下属微岩溶发育带。河床弱岩溶发育带下限为463m~441.93m,根据压水试验资料,河床坝基相对不透水层(q<1Lu)分布高程442.2m~430m。因此存在坝基渗漏和绕坝渗漏问题。

4.4 处理情况

根据设计验算结果,分别对断层进行了专项开挖处理、锚索、混凝土回填等工程处理,消除了坝基深层抗滑稳定问题隐患。

对岩溶缺陷处理原则:变岩溶化岩层为裂隙型岩层,对坝基应力范围及帷幕防渗轴线上、下游一定范围的岩溶洞穴进行追踪清挖,将洞穴型的坝基条件,改造成为岩体与混凝土组成的裂隙型复合地基,再通过回填灌浆、坝基固结灌浆和帷幕灌浆处理。经处理后大坝地基完整性、坚固性和抗渗性能满足设计要求,自2011年11月31日蓄水运行至今5年多时间内,大坝变形、渗流、测压等监测点无异常数据。

5 结语

在岩溶和构造十分复杂地区修建重力坝,查明坝基工程地质问题尤为重要。

工程地质专业有其自身的特殊性和复杂性。工程实践证明,一些隐伏性的工程地质问题,受前期勘察工作的局限性,需要在施工阶段根据实际揭露,并选择适当的勘察手段和方法予以弥补。武都水库坝基的工程地质条件十分复杂,其中缓倾角断裂构造的发育特征、空间分布规律等方面,存在着一定的特殊性、复杂性与多变性,尤其在风化卸荷带内,受卸荷、溶蚀作用的改造,使结构面的性状发生改变。因此,当它们隐伏于地下时,采用常规勘探手段来揭示这些地质现象,存在一定难度[2]。随着勘察工作的不断深入,孔内综合测试和新技术的运用,同时大坝基坑全面开挖,地质现象充分揭露,经过大量地质资料的综合分析研究,对坝基地质缺陷问题的认识得以逐步深化。

查明坝基岩溶地质缺陷、构造地质缺陷,为坝基抗滑稳定验算、防渗边界确定、坝基处理提供了可靠的地质依据。

〔1〕四川省水利水电勘测设计研究院.武都水库初设研究报告[R].成都:四川省水利水电勘测设计研究院,2006.

〔2〕汪易森,庞进武,刘世煌.水利水电工程若干问题的调研与探讨[M].北京:中国水利水电出版社,2006.■

TV223∶TV642.2

A

2095-1809(2017)04-0007-05