加减荆防败毒散治疗风寒型外感热病疗效观察及对TNF-α、IL-1β的影响

2017-08-09吴晖邵丹文丹何卫东吴天生

吴晖,邵丹,文丹,何卫东,吴天生

(福建中医药大学附属人民医院,福建福州350004)

加减荆防败毒散治疗风寒型外感热病疗效观察及对TNF-α、IL-1β的影响

吴晖,邵丹,文丹,何卫东,吴天生

(福建中医药大学附属人民医院,福建福州350004)

目的探讨加减荆防败毒散对风寒型外感热病的疗效及其对患者血清肿瘤坏死因子α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)的影响。方法将100例风寒型外感热病患者按随机数字表法分为治疗组和对照组,对照组予西药治疗,治疗组应用加减荆防败毒散治疗,观察2组患者退热时间、中医证候积分改变及疗效;选取健康志愿者30例作为健康组,测量治疗组和对照组治疗前后及健康组血清TNF-α、IL-1β含量。结果治疗组退热时间短于对照组,中医证候改善及疗效优于对照组(P<0.05),2组患者治疗前血清TNF-α、IL-1β含量均较健康组明显升高(P<0.05),治疗后血清TNF-α、IL-1β含量均明显下降(P<0.05),治疗组优于对照组(P<0.05)。结论加减荆防败毒散可能影响外感热病(风寒证)患者血清TNF-α、IL-1β水平而发挥抗炎作用,提高临床疗效。

外感热病;急性上呼吸道感染;加减荆防败毒散;TNF-α;IL-1β

外感热病病理因素是风、热、湿、暑、寒,其间常相互联合,或袭于肺,或束于表,或滞于脾(胃),引发疾病或变化为病。其中又以外感风寒之邪最为常见,相当于现代医学的急性上呼吸道感染范畴。我们应用加减荆防败毒散治疗并观察其对风寒型外感热病患者外周血TNF-α、IL-1β水平的影响,现报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准①西医诊断标准参照《实用内科学》[1]中急性上呼吸道感染诊断标准;②中医诊断及辨证标准参照中华中医药学会发布的《中医内科常见疾病诊疗指南》[2]及《中药新药临床研究指导原则》[3]制定:恶寒,发热,无汗,头项强痛,鼻塞,流清涕,咳痰稀白,口不渴,肢体酸痛,舌苔薄白,脉浮紧。

1.2 纳入标准①符合上述诊断及辨证标准;②符合急性上呼吸道感染西医诊断标准;③起病48 h内;④体温≥37.4℃;⑤白细胞总数<10×109/L且>3.5×109/L;中性粒细胞<80%;⑥年龄18~65岁;⑦所有受试者均签署知情同意书,本研究得到医院伦理委员会批准。

1.3 排除标准①伴有咽结膜热、化脓性扁桃体炎和流行性感冒等疾病;②合并心脑血管、肺、肝、肾和血液系统严重原发性疾病;③发病后曾使用其他药物治疗;④妊娠或哺乳期妇女;⑤有2种以上药物过敏史者;⑥精神病患者。

1.4 一般资料选取2014年1月—2015年12月于福建中医药大学附属人民医院急诊科收治的风寒型外感热病(风寒证)患者100例,采用随机数字法分为治疗组和对照组各50例。治疗组男27例,女23例,平均年龄(36.83±15.07)岁,首诊体温(38.23 ±0.53)℃,平均病程(28.87±13.26)h;对照组男24例,女26例,平均年龄(37.17±12.27)岁,首诊体温(38.37±0.43)℃,平均病程(29.53±12.97)h。2组在首诊体温、平均病程上比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。同期收集我院体检中心健康志愿者30例作为健康组,其中男16例,女14例,平均年龄(36.46±13.52)岁,3组在性别、年龄上比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 基础治疗注意休息,多饮水,必要时补液500~1000 mL/d。

2.2 对照组口服扑感敏(临汾奇林药业有限公司),1片/次,3次/d;利巴韦林(国药控股星鲨制药有限公司),0.15 g/次,3次/d,3 d为1个疗程。

2.3 治疗组服用加减荆防败毒散,药物组成:荆芥12 g,防风10 g,羌活15 g,柴胡9 g,川芎10 g,辛夷12 g,桔梗9 g,蝉蜕9 g,茯苓15 g,前胡9 g,甘草6 g。水煎服,1剂/d,分2次温服,3 d为1个疗程。

2.4 观察指标

2.4.1 退热时间参照《中药新药临床研究指导原则》[3]制定:①起效时间:从初次服药到体温下降0.5℃所需时间。②解热时间:从初次服药到体温下降到正常(体温≤37.3℃)所需时间。体温测量以腋下体温为准,观察首诊时的体温,服药后0.5 h、

1 h、2 h、3 h、4 h体温,服药后第2、3天8时、12时、16时、20时的体温,服药后72 h体温。服药后72 h内体温未降至正常者在72 h后继续观察每日8时、12时、16时、20时的体温,体温降至正常后结束观察。

2.4.2TNF-α和IL-1β水平分别在治疗前以及疗程结束后次日清晨抽取肘静脉血3 mL,健康组抽取健康志愿者肘静脉血3 mL,置于普通生化管中,将标本离心(3000 r/min,10 min),留取血清,-80℃保存备用。采用酶联免疫吸附测定法(ELISA)检测血清中TNF-α和IL-1β水平,由本院检验科完成。

2.4.3 中医证候积分参考《中药新药临床研究指导原则》[3]制定,①主证(发热、恶寒、鼻塞、肢体酸痛)按无、轻、中、重分别记为0、2、4、6分,其中体温37.4~38.0℃记2分;38.1~39.0℃记4分;39.0℃以上记6分;②次证(咽痛、流涕、汗出、头痛、咳嗽、口渴)按无、轻、中、重分别记为0、1、2、3分。

2.4.4 临床疗效评定标准参考《中药新药临床研究指导原则》[3],①痊愈:3天内体温正常,感冒症状全部消失,中医证候积分减少≥95%;②显效:3天内体温正常,感冒的大部分症状消失,70%≤中医证候积分减少<95%;③有效:3天内体温较以前下降,感冒的主要症状消失,30%≤中医证候积分减少<70%;④无效:3天内体温未降或升高,感冒的主要症状无改善,中医证候积分减少<30%。

2.5 统计学方法采用SPSS 19.0统计软件,计量资料用(x±s)表示,采用t检验。计数资料采用χ2检验,P<0.05为有显著差异,具有统计学意义。

3 治疗结果

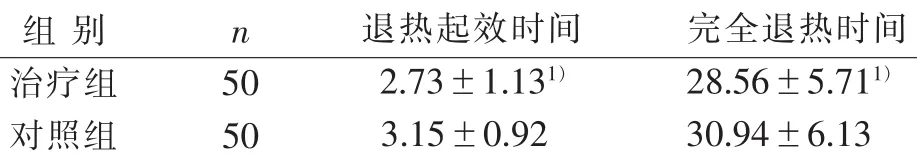

3.1 退热效果比较见表1。

表1 2组退热时间比较(x±s)h

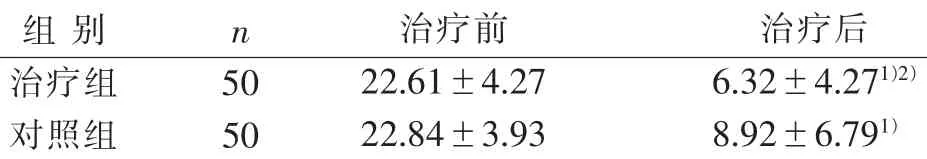

3.2 中医证候积分比较见表2。

表2 2组治疗前后中医证候积分比较(x±s)分

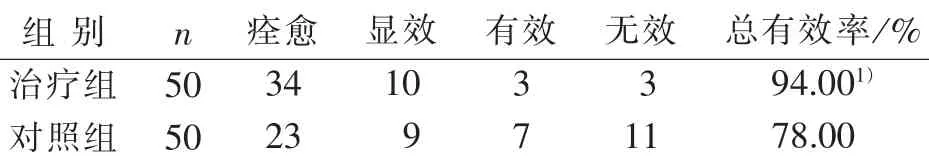

3.3 临床疗效比较见表3。

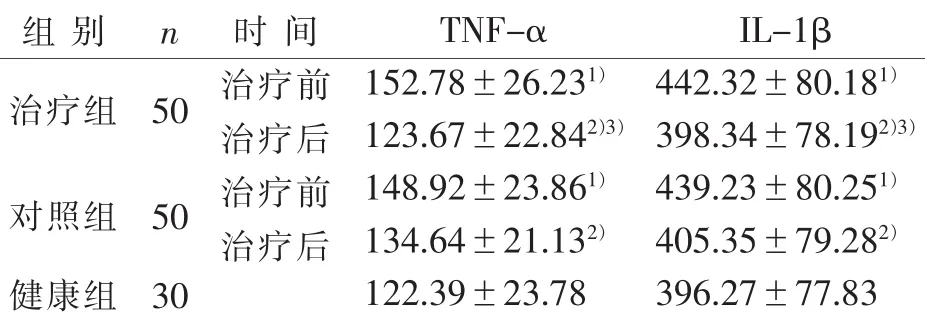

3.4TNF-α、IL-1β含量比较见表4。

4 讨论

急性上呼吸道感染大部分是由于病毒感染导致,多种病毒侵犯机体刺激体内单核细胞分泌TNF-α、IL-6等细胞因子,继而引起一系列炎症反应,严重者可对心、肺等组织器官造成损伤[4]。TNF-α由激活的单核巨噬细胞产生,可刺激T细胞产生IL-1、IL-6、IL-8等各种炎症因子,促进各种炎症反应的发生。IL-1β是IL-1的主要分泌形式,可以刺激T细胞活化,促进B细胞增殖,参与介导炎症反应。TNF-α、IL-1β是已证实的内生致热原,也是公认的可诱导发热的重要炎性介质。这些细胞因子作为内生性致热原,作用于体温中枢,使体温调节中枢功能障碍,体温调定点上移而引起体温升高。研究发现在外源性致热原LPS复制的家兔发热模型血中单核细胞IL-β和TNF-α mRNA表达增多,活化的热休克蛋白因子1可通过抑制IL-β和TNF-α等内生致热原产生调控体温的升高[5]。研究发现在流感病毒导致的病毒性肺炎的发病过重中TNF-α、IL-1β起着重要的作用,其含量与疾病的严重程度相关,其表达越多提示病情越危重[6]。流感病毒感染机体后释放大量的炎性细胞因子TNF-α、IL-β等,外周血TNF-α、IL-β及肺组织TNF-α、IL-β mRNA表达水平显著增高,肺组织病理改变明显,推测TNF-α、IL-β等促炎因子的过度释放,可引起炎症瀑布样级联效应,在肺组织的炎性损伤中发挥着重要作用,导致肺等靶器官的严重损伤[7-10]。

表3 2组临床疗效比较

表4 3组TNF-α和IL-1β含量的比较(x±s)ng/L

外感热病是指感受六淫邪气或时行疫疠之气,邪郁卫表,郁而化热,出现病理性体温升高,相当于西医急性上呼吸道感染范畴,以发热、鼻塞、流涕、喷嚏、咽部刺激症状为主要临床表现。我们在临床实践中发现风寒表证是外感热病最常见的证型之一,应用加减荆防败毒散治疗疗效确切,方中荆芥、防风祛风散寒为君药,羌活助荆芥、防风解表散寒祛风止痛,柴胡助荆芥、防风以解表退热共为臣药,川芎祛风行气并助羌活散寒止痛以缓解头身疼痛,桔梗宣肺祛痰,前胡降气祛痰,辛夷发散风寒宣通鼻窍,茯苓、甘草健脾和中,蝉蜕疏散风热,起反佐之功,甘草调和诸药,共奏祛风解表、宣肺散寒的功效[11]。现代药理学研究发现加减荆防败毒散中主要中药的有效成分具有抗炎、抗病毒的作用。荆芥挥发油的主要成分薄荷酮和胡薄荷酮具有较好的抗流感病毒作用[12];防风提取物在体外实验中能有效抑制呼吸道合胞病毒活性[13];羌活SFE-CO2提取物能够防治流感病毒性肺炎[14]。

本研究发现急性上呼吸道感染患者外周血TNF-α、IL-β水平显著升高,应用加减荆防败毒散能显著降低急性上呼吸道感染患者外周血TNF-α、IL-β水平,同时患者中医证候积分也显著下降,中医证候明显改善,且退热起效时间及完全退热时间优于对照组,提示加减荆防败毒散可能通过下调血清TNF-α、IL-β水平,而减少炎性介质释放,控制炎症反应,发挥抗炎抗病毒及免疫调节作用,提高疗效,具体机制有待进一步研究。

[1]陈灏珠.实用内科学[M].北京:人民卫生出版社,2009:13-15.

[2]中华医学会.中医内科常见疾病诊疗指南中医病证部分[M].北京:中国中医药出版社,2008:21-23.

[3]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:58-60.

[4]江儒文,龙允杰,余德钊,等.小儿豉翘清热颗粒治疗急性上呼吸道感染(外感风热证)临床研究[J].中国中医急症,2011,20(4):523,549.

[5]SOARES D M,FIGUEIREDO M J,MARTINS J M,et al.A crucial role for IL-6 in the CNS of rats during fever induced by the injection of live E.coli[J].Med Microbiol Immunol,2012,201(1):47-60.

[6]JR JRA,MOSELEY C E,BOLTZ D A,et al.TNF/iNOS-producing dendritic cells are the necessary evil of lethal influenza virus infection[J].Proc Natl Acad Sci USA,2009,106(31):5306-5311.

[7]张艳丽,范新生,李澎涛,等.毒热平注射液抗流感病毒肺损伤机制的研究[J].宁夏医科大学学报,2010,32(1):33-35.

[8]徐红日,王成祥,沈杏生,等.清热解毒中药对流感病毒FM1株感染所致小鼠肺组织病理损伤的影响[J].环球中医药,2011,4(3):161-167.

[9]徐红日,王成祥,沈杏生,等.RT-PCR法分析两种解表法中药对FM1感染小鼠肺中炎性细胞因子的影响[J].环球中医药,2013,6(11):805-810.

[10]徐红日,王成祥,王惠芳,等.益气清瘟解毒合剂拆方对流感病毒FM1感染小鼠血清炎性细胞因子表达的影响[J].中国中药杂志,2010,35(19):2599-2604.

[11]吴晖,邵丹.加减荆防败毒散治疗外感风寒50例疗效观察[J].福建中医药大学学报,2014,24(1),46-47.

[12]汤奇,杨发龙,曾南,等.荆芥挥发油及其主要成分抗流感病毒作用研究[J].中药药理与临床,2012,28(2):28-31.

[13]姚梅悦,周长征,陈飞,等.白芷、防风、紫苏叶配伍的体外抗病毒追踪[J].世界中西医结合杂志,2015,10(6):782-784.

[14]郭晏华,沙明,孟宪生,等.中药羌活的抗病毒研究[J].时珍国医国药,2005,16(3):198-199.

R254.1

B

1000-338X(2017)03-0011-03

2017-03-06

福建省卫生厅中医科研课题资助项目(WZSY201311);福建中医药大学校管科研课题资助项目(XB2013 014)

吴晖(1975—),男,副主任医师,医学硕士,主要从事中西医结合急诊医学研究。