社交媒体环境下档案文化传播模式分析与构建

2017-08-09裴佳勇

裴佳勇

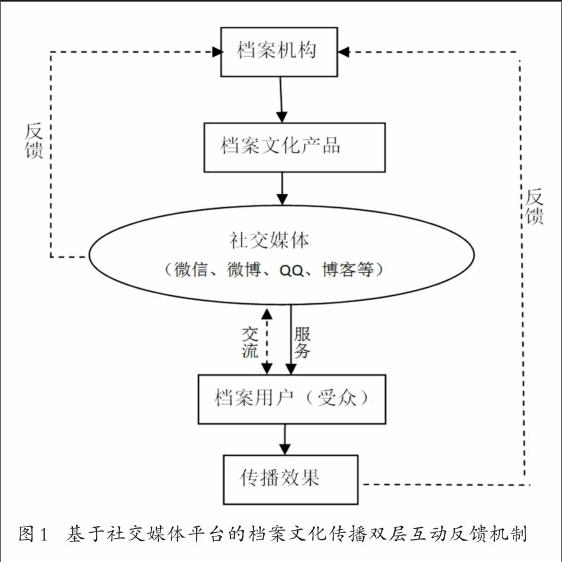

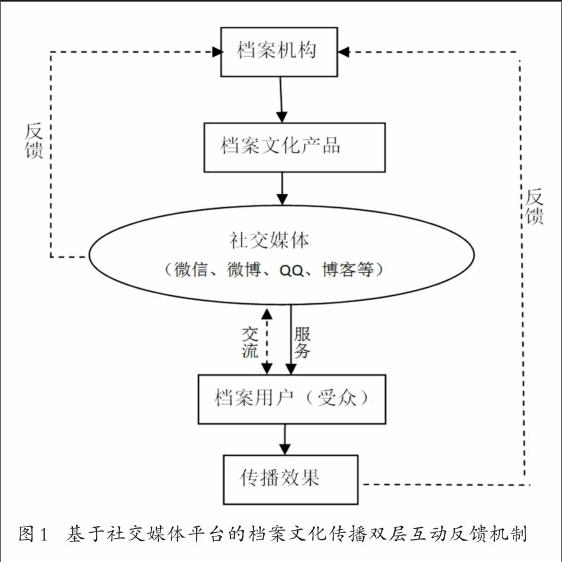

摘要:本文分析了社交媒体对档案文化传播的影响,并以拉斯韦尔5W传播模式为基础,对档案文化传播过程中的5W要素进行分析。与此同时,构建出基于社交媒体平台的档案文化传播双层互动反馈机制,并说明应用该机制应注意的问题。

关键词:社交媒体档案文化传播模式

随着4G时代的到来和智能手机的广泛使用,我国手机网民数量不断增长。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2016年12月,我国手机网民规模达6.95亿,较2015年年底增加7550万人。网民中使用手机上网人群占比由2015年的90.1%提升至95.1%,网民手机上网比例在高基数基础上进一步攀升。[1]智能手机不断普及的同时,也带来了移动互联网应用的快速发展,社交类应用以其特有的个性化与互动性,受到人们的青睐。利用社交媒体传播档案文化,符合当今时代发展潮流,引领档案文化传播趋势,也是对档案文化传统传播方式的有力补充。

一、社交媒体对档案文化传播的影响

我国档案部门在应用社交媒体方面已初见效果。2011年2月,第一个公共档案馆微博“福建档案”就已在新浪微博开通。截至2017年6月18日,已经认证开通档案微博的机构共有107个。此外,各级综合档案馆和高校档案馆也都纷纷设立了自己的微信公众号,如苏州档案、档案那些事儿等。具体而言,社交媒体对档案文化传播的影响主要表现在两个方面:一是与用户及时互动,提升档案文化产品质量。通过社交媒体平台,档案馆可采取在线问卷调查、征集意见、留言反馈等方式与公众进行互动,认真听取用户的意见和建议,完善档案文化产品内容。二是增强档案文化传播效果,提升档案文化的影响力。档案馆可以积极发挥社交媒体的作用,集民意聚民智,获得新的创作灵感。并对用户的评论、留言等进行数据挖掘与分析,从而更有侧重地提供个性化服务,不断提升档案文化在公众中的影响力。

二、社交媒体环境下档案文化传播模式分析与构建

美国著名传播学家拉斯韦尔在《传播在社会中的功能与结构》中,提出了5W传播模式,分别是谁(Who)、说了什么(Says what)、通过什么渠道(In which channel)、对谁(To whom)、取得什么效果(With what effect),即传播者、传播内容、传播媒介、受众和传播效果五个要素。5W模式分析了传播过程中的各项关键要素,界定了传播学的研究范围和基本内容,为人们把握信息传播规律提供了依据。本文以5W传播模式为依据,对档案文化传播过程中的各个因素进行剖析,同时结合5W模式的基本要求以及社交媒体的特点,构建社交媒体环境下的档案文化传播模式。

(一)社交媒体环境下档案文化传播模式分析

基于上述原则,在构建社交媒体环境下档案文化传播模式时,需要明确社交媒体环境下档案文化传播的5W要素。一是传播主体。是指传播行为的引发者,即以发出讯息的方式主动作用于他人的人。[2] 1947年,美国传播学家库尔特·卢因提出了“把关人”理论,认为在群体传播过程中存在着一些把关人,只有符合群体规范或把关人价值标准的信息内容才能进入传播渠道。对于我国各级各类档案馆而言,他们作为传播主体需切实履行好把关人的责任,对所要传播的档案资源认真鉴定、合理选择。二是传播内容。随着我国社会生产力的迅猛增长,档案的种类和数量得到了极大扩充,但是这并不意味着可供传播的档案资源也越来越多。国产电影《捉妖记》曾在全国热映,其动画原型“胡巴”来自山海经,它将中国传统文化元素和现代特效技术完美结合,最终票房达十亿,打破了国产电影票房史上的记录。上述案例说明我国历史文化资源蕴藏的巨大潜力,从这个角度而言,笔者认为在传播内容上档案部门可以将重点放在对优秀历史档案资源的挖掘上。三是传播媒介。相较传统媒体,社交媒体方便快捷,拓展了档案文化传播的速度与广度。实践过程中,应更好地利用社交媒体的优势。四是传播对象。目前公众档案信息需求主要分为四种:学术研究需求、证据参考需求、决策管理需求、休闲文化需求。[3]基于此,有必要引入分众传播的思想。所谓分众传播是根据受众的差异性,面向特定的受众群体或大众的某种特定需求,提供特定的信息与服务。[4]对于各级各类档案馆而言,需要按照分众传播方式对受众群体进行细致的划分,以满足不同用户个性化的信息需求。五是传播效果。通常要对传播达到的目的进行检验,并同预期目标进行对比。我国公共档案馆应设计一套评价体系,通过具体、可量化的评价指标对档案文化传播效果进行评估,并建立相应的绩效考核和奖惩机制。

(二)社交媒体环境下档案文化传播模式构建

当前,档案部门主要采取开环的档案文化产品开发模式,它是一种单向的开发利用模式,即档案部门仅仅根据自身对档案资源的了解和价值判断而开发的档案文化产品。[5]针对上述问题,笔者在构建该模型的过程中,结合档案文化传播中的5W要素,从档案机构、档案文化产品、社交媒体、档案用户和传播效果五个因素进行分析,并突出社交媒体平台的交互性特点,构成一套完整的档案文化传播流程图。具体而言,档案馆作为档案文化传播的主体,对所要传播的档案文化产品进行筛选、整合、加工、制作之后,通过微信、微博等社交媒体平台进行传播,最终到达档案文化传播的客体即档案用户,然后对传播效果进行评价分析,并将评价结果反馈给档案馆。这是第一层反馈机制。由于社交媒体特有的互动性,档案用户和社交媒体之间可以及时互动交流,用户可以提出自己的感受、体会、意见、建议等,社交媒体再将这些问题反馈给档案馆,这是第二层反馈机制。如图1所示。

可以说,该模式突破了开环档案文化产品开发模式的不足,加入了双层反馈机制,使得档案馆一方面可以通过自己设计的评价体系对档案文化传播效果进行评估,另一方面可以通过社交媒体平台及时收集用户意见,制作出更多精品,形成構思、制作、反馈、改进的良性循环,使档案文化传播的效果达到最大化。

三、社交媒体环境下档案文化传播模式应用需注意的问题

笔者所构建的“基于社交媒体平台的档案文化传播双层互动反馈机制”,最为关键的是两个反馈环节。第一层反馈机制上文已有论述,在此不再赘述。此处重点阐述如何做好第二层反馈机制工作。

(一)加大宣传力度,吸引用户关注

确保用户与社交媒体形成良好的互动交流,必须要有足够多的用户关注。一是可以借鉴视觉传达设计、心理学、美学和色彩学的相关知识,结合地域特色和民俗风情,通过自己设计或面向社会有奖征集的方式,打造一套自己的LOGO。二是优化使用界面,注重用户体验,通过多种方式加大宣传力度。可在档案馆官方网站主页明显位置插入本馆微博微信的标志,并加入“扫一扫”等二维码链接。发布相关社交媒体平台的新闻或帖子,采用“New”、“Coll”、星号、加火、加精、加粗等编辑方法,吸引用户注意力。还可考虑印制一批如“服务指南”类的手册,将二维码链接印制在上面,放在档案馆入口处的显著位置,发放给前来查阅档案的市民,鼓励市民进行关注。

(二)形成维系能力,提高用户黏性

在用户关注之后,档案部门还应考虑如何让用户持续关注。档案部门应利用馆藏优势,遵照“内容为王”的策略,在深入调查分析用户潜在档案需求的基础上,開发挖掘公众感兴趣的、体现区域特色和民俗风情的档案资源。如苏州档案馆官方微信推送的“苏州解放档案解密”系列报道,在社会上获得了较好反响。同时,还可以在社交媒体上开展档案知识竞赛、网上展览、有奖调查等活动积累人气,吸引粉丝。

(三)与意见领袖合作,扩大传播效果

在新浪微博上活跃着大量加“V”实名认证的用户,他们通常被称为“意见领袖”,其粉丝数动辄上百万甚至数千万,影响力不可小觑。档案与我们每个人的生活息息相关,档案馆可以选择本地区有影响力的人物,通过他们的力量来宣传自己的社交媒体。首先,名人的手稿、照片、录音录像、证书奖状、奖杯等档案具有较为珍贵的保存价值,档案馆可以主动介入,积极与其进行沟通,发挥自身专业特长,主动帮助他们做好家庭建档工作。对于特别珍贵的档案,在征得本人及亲属同意后,将其接收进馆并建立全宗,妥善保管。通过这种方式,档案馆能够与名人建立良好的关系。其次,档案馆举办重大档案展览和档案活动的时候,可以邀请这些知名人士前来参观,请他们结合家庭建档的经历分享其对于档案的认识、体会和感受,并留下题词和寄语。然后将这些内容及时推送到档案馆的官方微信、微博平台上,以提高公众关注度。同时,面向这些名人开展“我与档案的故事”系列征文活动,将优秀作品集结成书并公开出版发行,通过社交媒体进行宣传报道,扩大档案馆的影响力。

注释及参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.第39次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].[2017-01-22].

http://175.188.96.93/files/61100000028F5433/ www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/ P020170123364672657408.pdf.

[2]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999:58.

[3]石艳霞,张婷.档案信息社会化网络传播模式构建研究[J].档案与建设,2015(11):9-10.

[4]杨凤娇.电视分众化传播趋势的发展策略[J].电视研究,2001(6):8-10.

[5]田忠强,陈江鸿.以用户为中心的档案文化产品开发模式构建分析[J].北京档案, 2016(7):33-35.