院藏镂孔蟠螭纹俎

2017-08-09陶亮

陶亮

镂孔蟠螭纹俎,俎面长35.5、宽21、通高24厘米,重3.85千克,1978年河南省南阳市淅川下寺2号楚墓出土。

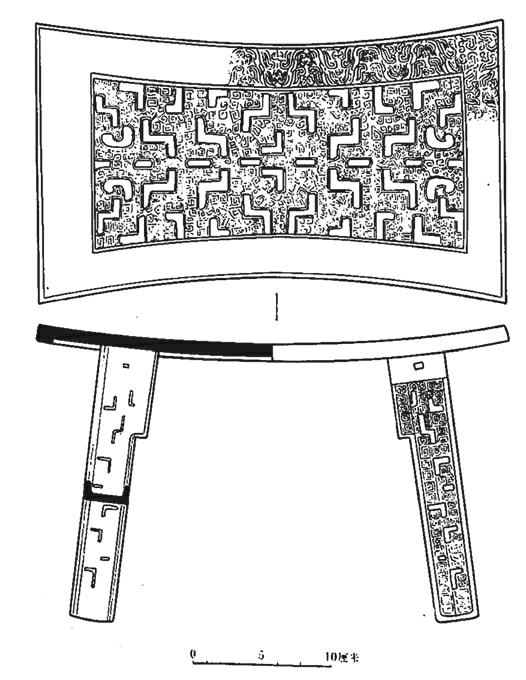

这件镂孔蟠螭纹俎的俎面略下凹(图一),呈马鞍形,两端宽,中间稍窄(图二)。四足扁平,断面呈凹槽形,上端宽,下端窄。俎面纹饰以镂孔与阴线细刻两种方式来表现,镂孔部分居于俎面中心,为上下对称的两组蟠螭纹(变形交体龙纹),螭首朝外,四尾聚向俎的中心。阴线细刻纹饰可分为二组,一组为饰于镂孔间的细密云雷纹,一组为饰于俎面四边框的波曲纹带。扁足亦饰镂孔变形螭纹,只是受限于足部细长的形制,螭纹的表达似乎并不完整,流于程式化,镂孔间填饰细密云雷纹(图三)。

该俎共设计了8条镂孔螭纹,俎面4条,四扁足各一条,却又两两相对,相互呼应。如俎面4条,可分为上下两组,尾交于俎面中心,结合青铜俎如马鞍的形制,实际上使螭首部分高于螭尾,呈昂扬之势,给人以升腾之感,呈现出一种力聚于中心而向四周喷薄的爆发力。俎面四螭龙又各自与扁足四螭龙组成两两呼应的对首螭紋。可以说,在整体纹饰的布局上,这件俎体现了多角度的对称设计理念。

这件俎的镂孔部分纹饰比较抽象,之所以认定为螭龙纹,是参照了先秦时期铜器、玉器上龙纹变化的整体过程。

先秦龙纹的演变过程经历一个从具象到抽象,进而程式化的过程。以两龙相交的龙纹为例:布局上,最早的龙纹两龙虽然相交,但是各自身、尾分明,即使是两龙尾部相交,我们也很容易能够区分出是两条独立的龙纹。至西周晚期春秋早期开始,交体龙纹的尾部渐渐变得界限模糊、难以区分,形成相互借用部分身躯的布局,也有的是相互借用头部,如西周晚期的窃曲纹之一种(图四)即是如此。在龙纹的演变上,早期龙纹头、身、尾清晰,龙角、龙眼、龙吻刻画均一丝不苟(图五)。西周晚期以来龙纹的角、眼、鳞片都抽象化(图六)。继而龙纹渐渐解体为S形纹(上颚、四肢骨骼等演化而来)、C形纹(角、下颚、龙鳞等演化而来)、长蝌蚪纹(多从眼睛演化而来)等类似于几何形的纹样,并成为程式化的纹样。龙纹解体之初,尚能用这些解体后的纹饰表示龙身特定部位,从而表现一个完整龙纹,进入到战国以后,这种程式化的现象越来越严重,龙纹变得越来越抽象,以致其形象逐渐隐晦不彰。而从龙纹解体出来的S形纹、卷云纹(即上述的C形纹)、涡纹(来源于上文的长蝌蚪纹)成为主体纹饰,并在器物上通体使用,进而发展出谷纹、蒲纹之类。解体龙纹的使用多见于先秦时期的玉器,铜器上龙纹一直较为具象,如商代至西周时期,铜器龙纹多以单体或者两龙交缠形式出现,春秋以后则出现了较龙纹为小的蟠螭纹,蟠螭纹的布局为诸多小龙交缠往复不断所组成,继而又发展出细密交缠的蟠虺纹。而这件铜俎以变形解体龙纹作为镂孔纹饰,在铜器纹样的表现上实属罕见。俎面上的镂孔,不仅装饰意味浓厚,而且便于切肉时沥去挤压出来的肉汁,也极具实用功能。

关于俎的功用,《方言》:“俎,几也”,《一切经音义》引《字书》云:“俎,肉几也”, 可知俎是切肉用之几案。《左传·隐公五年》:“不登于俎”,杜预注曰:“俎,祭宗庙器。”《礼记·燕义》:“俎豆牲体,荐羞,皆有等差,所以明贵贱也。”由此得知,俎还是礼器。文献每每鼎俎连言,在实际的使用过程中,俎通常与鼎、豆相配使用。《周礼·天官·内饗》载:“王举,则陈其鼎俎,以牲体实之”,郑玄注:“取于镬以实鼎,取于鼎以实俎。实鼎曰脀,实俎曰载。”镬是用来煮肉的大鼎,祭祀时,从镬中取出牲体实于鼎,称为“脀”,也称为“登”,或者“升”,因此鼎有自铭“登鼎”(如湖北随州出土的盅叔铜鼎)或“升鼎”(如王子午升鼎)者,用匕从鼎中取肉置于俎称为“载”,揆之考古发现的俎形制通常都较小,因此用俎切肉的过程不当发生在从镬中取出之时,而当在从鼎中取出已经初步分割的牲体之时,在俎上再经细切,以供祖先享用之意。古人进餐“食不厌精,脍不厌细”,祭神、祭祖亦当如是。那么,宴飨时,俎又是如何使用的呢?《礼记·曲礼上》载:“凡进食之礼,左肴右胾,食居人之左,羮居人之右。”郑玄注:“肴,骨体也,胾,切肉也,食饭属也,居人左右,明其近也。肴在俎胾在豆。”肴就是带有骨头的大肉块,胔就是切细了的肉末如醢酱之类,可能是用来调和羹的味道。可见,宴飨宾客时,俎置于宾客左手侧,用来盛放大块的肉。《周礼·膳夫》:“王日一举,鼎十有二,物皆有俎。”按此说,一鼎当有一俎与之相配,已发现的西周时期铜器铭文中有“彘俎”“羔俎”的记载,说明当时盛放不同牲体的俎各有专名。但在实际考古发掘中,俎的发现却寥寥无几,即便算上石质的如安阳殷墟大司空所出者,其数量也远远不及鼎。是礼书记载有误,又或者是另有原因?我们推测古代的俎一般都是木制,难以保存之故,因此发现较少,在战国时期如湖北荆门包山、河南信阳长台关等地楚墓中就经常发现大量漆木俎(图七),似可证实这种猜测,由此也益见青铜俎之珍贵。

迄今通过考古发掘出土的青铜俎极少,传世品亦不多。现收藏在日本泉屋博古馆的商代兽面纹俎[1],长41.2、高18.6厘米。长条几形,俎面狭长而微凹,四周围以蝉纹,两端饰夔纹,两窄端下各一微弯的壁足,壁足饰兽面纹及蝉纹,为商代器,似已是现在所能见到的最早的青铜俎了。辽宁义县花尔楼铜器窖藏坑出土,现藏锦州市博物馆的双铃铜俎(图八)[2],长33.6、宽17.7、高14.3厘米,重2.5千克。俎面作长方浅盘形,边沿加厚,两宽端下为板足,呈倒凹字形,板足饰细密云雷纹衬地的兽面纹。板足间空档两端各挂一扁圆形铜铃。时代在商末周初,也是现存较早的青铜俎实物。有的学者认为青铜俎下端挂铃的做法似乎是受到北方草原文化因素的影响,其实在中原地区的一些西周时期青铜簋底座下面也有带铃的设计。那么为什么要设计出这种带铜铃的形制呢,或以为祭祀时需肃穆、庄严,对祭祀者的动作幅度都有严格规范,为了使动作规范更合乎礼仪,放置祭器时应当小心谨慎,不得发出大的声响,因此铜铃的设置,是为了节制祭祀礼仪中的举止规范。联系西周时期组玉佩既有装饰、标示身份之作用,又具节行止之礼仪功能,因而此说不为无据。进入到春秋战国以后,青铜俎的发现在数量上并没有比之前更多。比较典型的是安徽寿县朱家集出土的青铜俎[3],长32.6、宽16.3、高16.3厘米。作几形,俎面微凹,中段有两排4个十字形镂孔,四足上端粗下端稍细,整体形制较之淅川下寺所出者无太大变化。

出土這件俎的淅川下寺墓地位于淅川县城南约50公里丹江水库西岸的龙山脚下,因丹江水库的建成而成为淹没区。1977年秋,丹江水库水位下降,龙山南端东侧露出一座青铜器墓,经抢救清理,认定为春秋时期的墓葬。1978年三月淅川县文物管理委员会派人对墓地进行深入调查,共发现春秋墓葬24座,汉墓8座。四月,淅川县文物管理委员会对墓地进行清理,从而揭开了淅川下寺墓地发掘的序幕。出土此件蟠虺纹镂孔俎的2号墓即是在1978年8月的清理工作中完成。

淅川下寺2号墓在整个下寺墓地处于中心位置,也处于乙组墓的正中。该墓在被盗之后尚出土文物六千余件,其中青铜礼乐器就有155件。那么,2号墓的主人到底是谁呢?2号墓出土铜器铭文主要有两套系统,一为“王子午”,一为“楚叔之孙倗”,另有“王孙诰”等。有的学者认为“楚叔之孙倗”即楚康王时令尹薳子冯,死于楚康王十二年(前548)。薳氏其族在春秋前期的楚国也是一支大族,根据文献,蚡冒生薳章,楚国的薳氏有可能即是薳章的后代。然而,因为薳氏其族的世系不甚明了,从楚国公室分出已历许多世,因此,薳子冯为什么称为“楚叔之孙”尚不能很好解释。此外,如果2号墓为薳子冯墓,那么在“唯器与名不可以假人”的先秦等级制社会中,为什么象征墓主人等级的一套7件的“王子午”升鼎会出于此墓,也是很难解释的。

也有学者认为2号墓主人应该是王子午的孙子,王孙诰的儿子“倗”。王子午为楚共王之弟,可称楚叔,王孙诰为王子午之子,当称王孙,那么王孙诰之子称“楚叔之孙”也无问题,单从铭文推断的话,可成系列。但是“倗”其人史籍无载,2号墓带“倗”铭的器物又大多是一些日常用器,无整套大型礼器,这与整个墓葬规模及在墓地中的地位又相去甚远。并且从2号墓出土器物来看,大体与春秋晚期早段的新郑南关郑墓器物风格相近,而与晚段如安徽寿县蔡侯墓器物有别,若以王孙诰之子为墓主,时代似嫌过晚。

现在对于2号墓主人的认定还存在诸多分歧,但是墓中出土的7件一套的升鼎颇引人瞩目,而且根据铭文,知器物主人为春秋时期楚国令尹子庚,也就是王子午。王子午字子庚,为楚庄王之子,楚共王之弟,共王之时任司马,康王二年任楚国令尹,死于康王八年(前552)。根据《左传》的零星记载,王子午是一个谋虑深远,为政持重的人。共王死时,吴国因楚之新丧而发兵攻楚,子庚采纳养由基的建议在庸浦设伏诱吴军深入,大败之,有庸浦之捷。子庚为政持重,不同于楚人历来对中原所采取的咄咄逼人态势,这是因为当时楚国北有晋国的强势压力,东有新兴吴国的侵逼(在子庚死后半个世纪,吴国就攻入了楚的国都)。即便是郑国执政大臣子孔趁郑简公出兵助晋伐齐,想做内应而叛晋投楚时,子庚也没有欣然应允,事实果然如他所料的那样,当楚人劳师袭远,想以子孔为内应取下郑国的时候,郑人早作防备,致使楚国无功而返。因此,子庚执政时期,大体上是楚国休养生息的时期,或许,正如王子午自铸铜鼎铭文上所说的“不畏惧、不软弱,既能给人民施以德政,又以身作则,做出榜样。保护着、守卫着楚国,所以受到全体楚国人民的敬重”。同墓这一套7件成组的升鼎的出土,使得下寺2号墓成为迄今发现的春秋中后期楚墓中除王墓外的最高等级贵族墓葬。虽然这件做工考究的俎上没有任何铭文记载,以致无法考证是谁曾经用过这件器物,但是同墓出土的一系列王子午铭铜器,又使我们无法完全摒弃这样的猜测,即该俎有可能也是楚国令尹王子午生前用过的器物。

[1] 收录于容庚《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年8月版,图版四〇六。

[2] 收录于《中国青铜器全集·西周二》,文物出版社,1999年版。

[3] 著录于《楚文物展览图录》,北京历史博物馆,1954年10月版,图版一一。