航空动力探索者

2017-07-31丁姗姗

丁姗姗

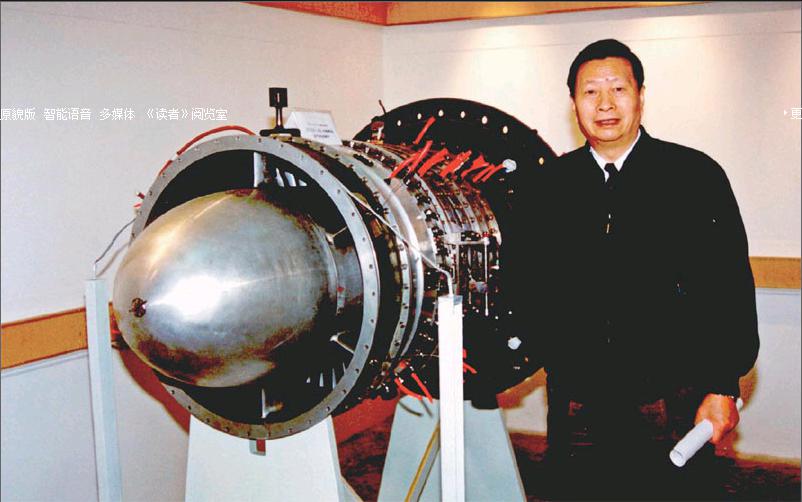

作为航空动力界的第一位中国工程院院士,像他的名字一样,刘大响三个字响亮至极。他的回忆录《我心飞翔》在社会上引起了强烈反响,也深深地吸引和感动着记者,已有数百人写下了读后感,有两个单位还专门公开出版了《动力报国振兴中华》和《悟深方能行远》两本文集,共收录了205篇读后感和诗词,这是少有的盛况。

在初夏的一天上午,记者怀着敬仰的心情来到北航采访,希望他能谈谈自己绚丽多彩的“动力人生”。但一见面,刘院士就十分亲切地说:我只是一位普通科技人员,人生经历很平凡,没有什么惊人的壮举,虽然为党和人民做了一点儿工作,有一些贡献,但这些都是自己应该做的,与群众的贡献相比我只是沧海一栗,与党的要求和人民的期望相比,还有很大的差距。

刘院士还说:我是搞航空发动机的,经历了半个多世纪,饱尝了其中的酸甜苦辣,深深感受到航空发动机对国家的国防安全和经济建设太重要了。人们常说发动机是飞机的“心脏”,落后就要受制于人,就要被动挨打。这就好比一个人,躯体很健壮,但心脏是人家的,关键时刻人家就可以把你拿住,动力这个“杀手锏”握在人家手里,你再好的飞机也上不了天。所以,我常常说,动力强则航空强,航空强则军力强,军力强才能国家强!

到科研生产的第一线去

1955年9月,刘大响跨入北京航空学院的大门,一纸“服从分配”的表格,让当时一心想搞发电的他被分配到发动机系设计专业,他也就此与航空发动机结下了不解之缘。“其实对于航空发动机,我们是先结婚,后恋爱。但确是爱得很深沉,很迷恋,从来没有后悔过。”

1960年,本科毕业的刘大响以优异成绩免试留校读研,师从我国著名航空发动机专家宁棍教授。但由于身体原因,他不得不在1962年中断了副博士研究生学业,这让刘大响至今仍觉得有点遗憾。当时正赶上国家三年困难时期,前苏联又突然撤走专家,这位年轻的共产党员被深深地激怒了。他壮志满怀,深信外国人能干的,中国人也一定能干出来。在上级分配工作的时候,他主动放弃留在北京中央大机关工作的难得机会,毅然北上沈阳,到科研生产的第一线去。他投笔从戎,参加沈字602部队(即现在的606研究所),投身于航空发动机科研的浩瀚海洋中,决心用自己的学识和汗水,为祖国的航空发动机轰鸣加油!

刘院士说:沈阳606所是我国航空发动机设计研究的摇蓝,我有幸在那里工作了8年,时间虽然短暂,却是我奠定技术基础的8年,是我从“学校门”到“工作门”、从书本到实践的8年,是铸就我动力人生、茁壮成长的8年。当时,我们从摸透米格21的发动机入手,叫做“摸着石头过河”,天天晚上都自觉地到办公室加班工作或学习,记下了十几个厚厚的笔记本,后来又奉命到空军某师“蹲点”半年,一方面帮助部队改装,以更好更快地掌握飞机发动机的使用性能和特点,一方面了解发动机的使用情况和部队指战员的改进意见,当然更主要的是向部队指战员学习。在部队这个大熔炉中,我们不但技术上有了很大的提高,指战员们“一不怕苦、二不怕死”的革命精神净化了我们的心灵,他们顽强拼博、严肃认真、一丝不苟、无私奉献的工作态度深深地影响着我们,使我们学到了许多书本上根本学不到的东西。

回所后,我们编寫了13份蹲点调研报告,提出了米格21发动机使用中存在的问题和改进的方案建议。在该型发动机的型号设计室中,我先后担任过总体性能组副组长、组长、试车突击队副队长、设计室代理副主任的工作。后来该型发动机研究成功,在国内第一次用上了自主研制的气冷空心涡轮叶片,实践出真知,我们在实践中锻炼成长。

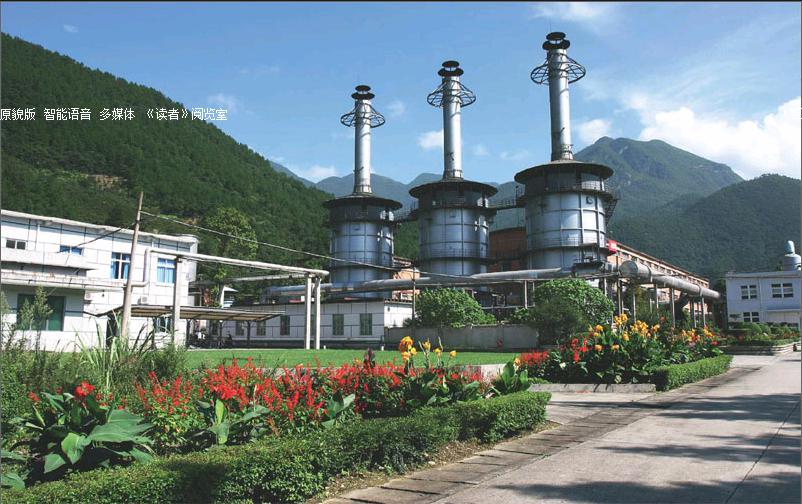

深居山沟30载

1970年,为支援三线建设,响应党的号召,刘大响义无反顾地奔赴“三线”,与同行的308名职工及其家属包乘一辆专列,从繁华的老工业基地沈阳举家搬迁到川西北的崇山峻岭中。刘大响一家被安排在北川县甘溪小镇,这也是“一线五点23公里”的624所最深处的一个办公地点,只有一座孤零零的三层小楼。

当时,地处大山深处的研究所条件十分艰苦,房子建筑标准低,住的是干打量,外面下大雨,屋顶漏小雨。所有的家属宿舍都没有室内洗手间,我们的公共厕还算不错,蹲坑的踏板是水泥的,而有的则是用两块薄薄的木板简单架起来,蹲下去摇摇晃晃,真让人提心吊胆的。因此,“山清水秀屋顶漏,鸟语花香厕所臭”,也就成为这里流传的一副大家苦中作乐的对联。

由于地处山区,624所是一个封闭的小社会,除了“火葬场”之外,一切都要自己包揽起来。在那个小山沟里,住房面积小,房子质量差:医疗设备水平低,医生专业不齐全:教育质量差,孩子考不上大学,多年被“剃了光头”:就业岗位少,孩子没人要……凡此种种,不一而足。因此,与其他一些“三线”单位一样,那里又流传着另外一句话,叫做“献了青春献终身,献了终身献子孙,子孙没人要。”

“当年我们就是在这种环境下工作和生活,条件确实很艰苦,有点出乎想象,但是为了祖国的航空发动机事业,为了建好‘争气台,最终大家都无怨无悔地挺过来了。“刘大响回忆道,”回忆起来,现在的人恐怕连想都想不到当时有多难。参加建设的安装队伍好几批,加上所内的职工和家属,前前后后有来自全国各大城市的一万多人都扑在高空台的建设上。”

改革开放后,面对崇山峻岭中建设起来的庞大设备群,前来参观的外宾无数次地向刘大响竖起大拇指: “你们中国人真是魔术师!”

1973年,因工作需要部分同事又从三线抽调回到沈阳,但刘大响则被留下来继续进行高空台建设工作,而这一留就是30年,从33岁直到63岁,他把自已人生中最宝贵的青春年华,全部贡献在这块人迹罕至的热土上。

建设亚洲第一的“高空台”

1964年2月,聂荣臻元帅批示:“要抓紧空气动力中心和高空模拟试车台的建设,如再迟迟不动,将来势必造成大的被动。”

航空发动机高空模拟试车台,简称高空台,就是在地面上模拟飞机在整个飞行包线范围内各种飞行状态和环境条件,对全台发动机进行试验的大型地面试验设备群,这是独立自主研制新型先进航空发动机不可或缺的重要试验手段。由于高空台具有试验范围广、功能强、效率高、风险小、状态可重复、不受天气限制等许多特点,世界发达国家花巨资共建有60多个试验舱(台)。20世纪60年代后,发达国家所研制的各种先进军民用发动机,无一例外地都是从高空台中“飞上”蓝天的。

1965年1月12日,第三机械工业部“651会议”决定组建航空喷气发动机研究所,代号为三机部六院11所(即后来的624所),开始正式筹建高空台。最终,这个进行飞机重要项目研究的核心部门选址在四川省江油县松花岭地区,这也是当时中央提出建设的战略大后方——“三线”地区之一。为了遵循“靠山、分散、隐蔽”的建设方针,624所形成了一线五点绵延23公里的“羊拉屎”布局。

上世纪70年代,为了学习国外先进技术,并解决国内航空动力的急需,国家决定专利引进当时处于一流水平的英国斯贝发动机。经过3年多的努力,1979年第一台中国生产的斯贝发动机完成装配,同年11月,中英双方共同完成了150小时的持久试车考核。按照专利引进合同的规定,中国生产的斯贝发动机需要送到英国进行高空台整机考核和零部件强度考核试验。作为发动机高空台考核试验小组组长,刘大响在考核试验代表团团长任家耕、吴大观的带领下启程赴英。

在英国半年多的时间内,刘大响等人在完成考核试验的同时,把外国的先进技术里里外外地仔细进行了研究,回国后进行总结,编写成约100万字的技术报告,为我国高空台的调试、试验提供了宝贵的参考。可正当刘大响与同事们摩拳擦掌地准备把在英国学到的先进技术和经验用于我国自己的高空台建设时,却遇上了1981年國民经济大调整,高空台被列为“缓建项目”,经费被大幅度削减,这对干劲十足的刘大响等人来说是一次不小的冲击,同时也让“三线”地区面临着人才大量流失的窘境,高空台设计技术人员也从原来的128人锐减至60余人。

这种意外情况,让已担任高空台试验研究室主任的刘大响寝食难安。当时,庞大而复杂的高空台一期工程主体设备虽已经安装完毕,但还有许多收尾工作没有搞完,专业安装公司奉命撤离现场,如果就此放弃而一味等待“复建”,那么大家辛苦十几年的成果就有可能变成一堆“废铜烂铁”。

面对高空台缓建、经费锐减、人心动荡的严峻形势,刘大响毫不气馁,他在做好留下来的同志思想工作的同时,首先向所领导提出建议,成立高空台“收尾安装队”,不等不靠,自己动手,缓而不停。他组织全室职工,带头既当技术员又当工人,工人身上有多少油,他身上也有多少油,亲自动手完成安装收尾工作,边收尾、边研究、边调试,将缓建的3年变成了热火朝天搞科研调试的3年。

另外,他又出人意料地提出“高空模拟发动机试验技术研究”和“高空台一期工程直接排大气性能调试研究”两个课题论证报告,经向上级领导多次呼吁汇报,在争取获得少量经费支持后,又与其他领导一起积极组织实施。他利用在英国参加斯贝发动机高空台考核试验中学到的先进技术,结合624所高空台的实际情况,主持制定了十几份技术文件和试验规程,用调节筒和发动机完成一期工程直接排大气调试,使高空台一期工程提前投入使用:他担任课题负责人,主持完成“高空模拟试验技术”课题研究,在国内自主摸索解决了高空状态模拟试验技术,编制了发动机试验性能计算及其修正规范,为高空台试验研究奠定了坚实的技术基础:在624所高空台和零部件试验区5个大型加温炉改造中,他通过调查研究,大胆决策,筹集资金,逐步完成了改造任务,使其升温时间由原来70多小时降至5~6小时,大大节约了后来每次加温试验的运行费用,其技术经济效益十分显著:他主持高空台“自动数据采集和处理系统”引进工作,面对1989年“六四”事件后美国政府的无理制裁,在已签合同被美国单方终止后,他义愤填膺,心急如焚,主动提出“总体自行设计、硬件分散引进、软件自主开发、现场集成联调”的建议,亲自率团赴国外边考察、边谈判、边签约,当年到货安装,次年联调成功,达到国内领先并接近世界同类系统的先进水平,还为国家节约外汇近25万美元:他主持完成某型号发动机均匀流场性能试验和畸变流场考核试验,为我国自行研制的某歼击机定型做出了贡献:在出任所总工程师后,他担任总体联合调试负责人,和其他领导一起主持完成高空台总体性能联合调试,并参与我国高空台同俄罗斯高空台对比标定,终于完成试验并交付国家验收。

经过全体建设者近30年的艰苦努力,被誉称为“亚洲第一台”高空台已达到世界同类设备的先进水平,使我国成为世界上继美、俄、英、法之后第5个拥有如此规模高空台的国家。1996年高空台被评为全国十大科技成就之一,1997年荣获国家科技进步特等奖:作为主要建设者的代表,刘大响和时任所长焦天佑一起出席国家科技奖励大会,光荣地受到党和国家领导人的亲切接见。同年1月,在航空工业总公司主持下,挂牌成立航空发动机高空模拟重点实验室,刘大响至今一直担任着重点实验室学术委员会主任,为高空模拟重点实验室的建设和发展做出了重要贡献。

刘院士深沉地说:624所是我的第二故乡,我在那里整整工作了30年,人生最宝贵的青春年华就是在这块热土上度过的。624所地处祖国大西南的偏僻山沟,山青水秀,鸟语花香,那里山好、水好、人更好。在那里,我与历届所领导和广大职工同甘苦,共患难,一起摸爬滚打,得到大家很多的关心、支持和爱护,结下了永世不忘的深厚友谊,这些至今仍在时时刻刻地激励着自已。

大飞机和发动机之梦

在2015年6月15日开幕的第51届巴黎国际航空航天博览会上,中国商飞公司分别与平安国际融资租赁有限公司和德国普仁航空有限公司签署了50架和7架C919大型客机购机意向协议。至此,C919的订单数量增至507架。

C919是我国自主研发的单通道大型干线客机。其订单的不断攀升,意味着我国正迈入独立自主研制大型客机的时代,国际大客机市场长期被波音、空客等国际大鳄垄断的格局,也正在被逐步打破。

制造大飞机是我国几代航空人的梦想。1970年以来,我国的大飞机研发经历了三起三落的过程,尽管未能一举获得成功,但国人的大飞机梦却始终没有破灭,刘大响也始终为此奔走疾呼。

2000年,刘大响与王大珩、师昌绪、顾诵芬、郑敏哲等几位院士一起多次联名向中央上书,这也是我国针对研制大飞机的第四次强烈呼吁。

2003年,时任国务院总理的温家宝视察北京航空航天大学时,首次公开表态我国要搞自己的大飞机。但由于各方专家意见难以统一,具体方案迟迟未能出台。

2004年起,刘大响先后在第十届全国人大会议上提出了《关于尽快开展大型飞机研制的建议》《大飞机要尽早立项尽快开展研制工作》等议案,并明确提出了大飛机研制思路的建议:一个平台,两种机型:军民结合,大运先行:自研为主,国际合作:统筹规划,分步实施。

在刘大响眼中,2005年是“我国开展大型飞机研制的最佳时期”,他在原国防科工委召开的一次座谈会上呼吁:“如果失去这个最佳机遇,那么到2021年,我国可能仍然没有自己的大飞机,还要花大量真金白银到外国去购买,那就会铸成最大的决策失误,我们将无颜面对子孙后代。”

为了确保大型飞机工程顺利实施和可持续发展,刘大响认为我国大型飞机产业的发展应纳入法制化管理的轨道,不能因政府换届或领导人变动而随意下马。为此,他就大型飞机工程的立法问题提出议案,并在中航二集团政策研究室的支持下,草拟了20条的《大型飞机产业发展条例(草案)》。

值得庆幸的是,各方的努力终于见到了成效。2006年3月召开的十届全国人大第四次会议,通过了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,将大型飞机正式列入我国“十一五”发展规划纲要中16个重大科技专项工程之一。

2007年2月26日,国务院第170次常务会议批准大型飞机研制重大科技专项正式立项。2008年5月11日,作为大型科技项目实施责任主体的中国商飞公司在上海成立,全面开始C919飞机的研制工作。至此,我国自主研发的大飞机,终于揭开神秘的面纱,迈出了实质性的一步。

关于大型民机的发动机问题,刘院士一直主张要立足于自主研制。他在致主管领导人的信及咨询报告中有这么一段话:众所周知,发动机是制约我国航空工业发展的“瓶颈”,也是我们搞大飞机的“短板”。很显然,如果将来我们只能造大飞机而不能造发动机的话,那时发动机仍然主要靠国外进口,这张王牌仍然拿在西方强国手里,他们想捏你一把,我们一点办法都没有。一旦国际形势“突变”,发动机的供货渠道就有可能中断,再好的飞机也只能“扒窝”。或者西方只卖给我们当时二流水平的发动机,我们的大飞机也就缺乏市场竞争力。

可见,大涵道比涡扇发动机是自主研制大型飞机的关键,发动机技术不突破,就无法真正掌握大型飞机研制的主动权。而民用航空发动机又是航空动力产业的重要支柱(国外民用发动机产值已达到发动机总产值的70~80%),不发展民用大涵道比涡扇发动机,我国就谈不上有独立、完整、强大的航空动力产业,也根本谈不上建立独立自主的强大的航空工业体系。

在干线客机C919立项的同时,安排开展我国第一款自主研发的“长江1000A”大涵道比涡扇发动机,在刘大响看来,这是完全正确的战略决策。因为“几十年来,我国大型民机发动机型号研制仍是空白,全部依赖从国外进口,关键技术研究也才刚刚开始,所以,作为我国第一款完全独立自主研发的高水平发动机,长江1000A的研制是完全必要的,其发展之路一定是艰难曲折的,甚至会遇到许多意想不到的困难。无论是从软件还是硬件的角度来看,国产发动机的研制还有很多基础技术功课需要一点点地补课,而这些也是中国民用航空工业发展过程中必须补修的‘学分。这种补课的途径,就是要认认真真、老老实实地开展基础理论和关键技术研究,只有把基础打好了,才有可能研制出先进的发动机来。”

不用扬鞭自奋蹄

2000年9月,63岁的刘大响院士从四川624所调到北京,担任中航第一集团公司科技委副主任(一、二集团合并后,转任中航工业集团科技委副主任),进入中国航空工业的决策支持系统,分管发动机专业的咨询研究工作。与此同时,他还是军队某总部科技委兼职委员及历届发动机专业组组长、国防科工委(局)专家咨询委委员,中国工程院机械与运载工程学部副主任。2003年又当选为第十届全国人大代表和常务委员会委员。这使他更广泛地接触到中央领导机关和更多的专业领域,从而站位更高、看得更远、发挥出更大的作用。这是他航空科研生涯中继606、624所之后的第三个重要里程碑。

在这15年中,他先后主持完成了我国航空发动机2020年、2030年发展战略研究,为我国航空动力的发展理清了思路、统一了思想、绘制了蓝图:他联合业内专家,组织编制了军民用发动机预先研究、关键技术攻关、技术验证和前沿技术探索等3项大型研究计划,得到了国家有关部委的采纳和组织实施:他多次呼吁、亲自参加了大型飞机和航空发动机两个重大专项的立项和方案论证工作:他还主持论证提出建立国家航空应急救援服务体系、呼吁开放低空空域,发展通用航空、开展非传统新型航空发动机研究等多项建议,先后得到中央领导的重要批示和支持。他受聘担任多个重点型号和预研项目的专家顾问组组长,主持评审把关、排故分析、提供技术咨询:作为第十届全国人大常委,他积极参政议政,除航空事业外,还积极为企业退休职工待遇、福建“海西经济区”建设、发挥三线军工企业作用等国计民生问题建言献策。他不愧为航空动力行业的优秀专家、人民群众的忠实代表,各级领导的得力参谋。他提出的一系列咨询研究报告和建议,高屋建瓴、成效卓著,发挥了有力的决策支持作用,为加速航空动力的振兴发展和祖国的繁荣昌盛再立新功!

现在,年近80高龄的刘大响院士已近耄耋之年,自己和老伴又身体欠佳,同志们都劝他多多保重身体、注意休息。但为了打好航空发动的翻身仗,彻底根治飞机“心脏病”,他依然壮心不已,四处奔波,拼命工作。他曾多次表示:“我是属牛的,老牛自知使命重,不用扬鞭自奋蹄”。

刘院士深情地对记者说:我对中国航空发动机事业充满着信心和希望。为了使国产的所有飞机都装上健康强劲的“中国心”,我愿意在有生之年,坚持不懈,锲而不舍,反反复复地去“鼓与呼”,贡献个人的一点点微薄之力,直到自己的生命之光熄灭为止!

在这次采访的最后,刘院士满怀信心地说:在中央的英明领导下,通过“专项”的实施,举全国之力,我国一定能够让发动机早日“破茧化蝶”,实现从“测绘仿制到自主研制”,从“航空动力大国到强国”的战略转变。在可以预期的不久将来,一个航空动力强国必将屹立在世界的东方!