湘中地区地下水变化对岩溶塌陷影响分析

2017-07-31崔小平张立辉肖松春

崔小平,张立辉,肖松春

(1.湖南省有色地质勘查局247队,长沙 410129;2.湖南省有色地质勘查研究院,长沙 410015)

湘中地区地下水变化对岩溶塌陷影响分析

崔小平1,张立辉2,肖松春2

(1.湖南省有色地质勘查局247队,长沙 410129;2.湖南省有色地质勘查研究院,长沙 410015)

通过对湘中地区地岩溶塌陷的调查研究和抽水实验,分析区内地下水的特征及影响因素,岩溶塌陷与地下水关系,结果表明地下水活动是影响岩溶塌陷诸多因素中最活跃因素。

湘中地区;岩溶塌陷;地下水

岩溶塌陷是岩溶地区常见的一种地质灾害,给当地的基础设施建设、旅游业及工农业生产建设产生了较大经济损失或带来不良的社会影响[1-2]。湘中地区位于涟邵盆地中段,大乘山至龙山穹窿的南东侧,区内可溶岩地层分布广泛,发育形态多样,本文通过工作区范围岩溶塌陷调查[3],分析区内地下水变化及影响因素对岩溶塌陷的影响。

1 湘中地区岩溶塌陷分布现状与发育特征

1.1 区内岩溶塌陷分布现状

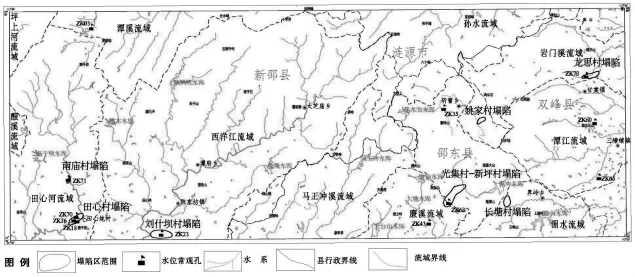

湘中地区岩溶塌陷普遍分布,根据项目安排,本次工作区范围内岩溶塌陷坑主要分布在7个块段区域:田心村、南庙村、刘什坝村、长塘村、光集—新坪村、姚家村、龙思村[3]。

1.2 区内岩溶塌陷发育特征

湘中地区岩溶地层以裸露型为主,覆盖型次之,埋藏型少见。地表岩溶分布广泛,受地质构造、水动力条件的控制,多沿构造断裂带、地下水主径流带发育,岩溶个体形态多样,以溶沟、石芽、岩溶洼地、落水洞、溶隙、溶孔为主,天窗及充水溶洞次之;地下岩溶以溶洞为主,地下河次之,整体空间层次较多,发育程度变化大。区内可溶岩地层出露面积558.8km2,占调查区总面积的56.26%。

2 区内岩溶地下水特征及其影响因素

按地下水含水层介质、赋存条件、水理性质和水力特征,区内地下水类型分为岩溶水、裂隙水和孔隙水3大类。

岩溶水中裸露型岩溶水分布最广,其次为覆盖性岩溶水,埋藏型岩溶水分布范围最小。

裸露型岩溶水主要赋存于石炭系大埔组(C2d)和泥盆系棋梓桥组(D2q)以及二叠系马坪组(P1m)的灰岩、白云质灰岩、白云岩、硅质灰岩等中,含水岩组岩溶强烈发育,岩溶叠加现象明显,地表溶沟、溶槽发育、落水洞、溶洞等分布较为集中。

覆盖型裂隙岩溶水主要分布于第四系地层下伏岩性分别为石炭系中、上统和泥盆系中统棋梓桥组灰岩、白云质灰岩、泥灰岩。

埋藏型裂隙岩溶水主要分布在工作区西南侧的新邵县雀塘镇一带,上覆基岩为白垩系上统紫红色砂砾岩,下伏为石炭系大埔组白云岩、灰岩地层,水量中等,并具微承压性质。

裂隙水中碎屑岩裂隙水调查泉点仅1处,流量0.05L/s,地下水出露少;碎屑岩构造风化裂隙水主要分布在工作区北部、中部和南部要的石炭系下统测水组(C1C)、泥盆系上统孟公坳组(D3m)、欧家冲组(D3O)以及跳马涧组(D2t)砂岩、石英砂岩、粉砂岩、页岩中,出露泉点较多,流量多在0.01~9.01L/s之间。

松散堆积孔隙水,主要分布于地势低洼的邵水支流、测水河谷一带,地层厚度5~16m,岩性为黏土、粉质黏土、含砾砂粉质黏土等,水位变幅在2~4m之间,富水性弱;松散坡积孔隙水零散分布、水季节变化明显,水位变幅在5~8m之间,富水性弱。

2.1 区内岩溶地下水补给、径流、排泄条件

区内裸露型岩溶水主要接受大气降水及地表水的补给;覆盖型岩溶水主要通过上部松散堆积层渗入的大气降水和地表水进行补给及裸露型岩溶水的侧向补给;埋藏型岩溶水接受地下水侧向补给,主要为临近岩溶地下水的补给,其次为上覆盖基岩裂隙水的补给。

地下水的径流条件受含水层岩性,岩溶发育程度,地形地貌条件及地质构造等因素控制,根据岩溶水赋存空间及径流通道大致可分为管道型、裂隙型和管道-裂隙混合型。

裸露型岩溶水排泄条件良好,一般集中在溪流两侧、洼地边缘、可溶岩与非可溶岩接触部位或断裂带附近等地段,以地下河和岩溶泉的形式排泄于地表。如邵东县廉桥镇清潭村岩溶地下河出口,流量为1200L/s,直接形成地表径流;覆盖型岩溶地下水多穿越第四系松散堆积层,以上升泉 (泉点流量一般为0.1~1.57L/s,年变幅较小)的形式排泄于地表,排泄条件较差。

埋藏型岩溶水受地层条件控制,以及浅层区域地下水水位的相对稳定,排泄条件极差,仅作为储水单元,无明显的排泄出露。

2.2 区内岩溶地下水的影响因素

由于区内褶皱发育、断裂密集,破坏了岩石的完整性(如表1),成就了地貌变化,部分断裂形成峡谷,部分断裂带形成破碎裂隙带,是地下水径流的良好通道,也是区内岩溶发育主导因素。

表1 区内地下水受断裂及层面控制统计

3 地下水动力变化与岩溶相互影响

天然状态下,受地下水径流缓慢、溶洞充填等因素的影响,土洞形成致塌的过程比较漫长,岩溶塌陷地质灾害发生频率不高,当地质环境条件发生变化时,土洞加速发展,引起岩溶塌陷频发。

3.1 地下水动力条件

地下水动力条件改变的外界诱发因素主要为区内抽取地下水,其次为年内降雨分布不均、年间降雨分布不均、地表水(含农田灌溉)入渗及气候环境的变化年降雨量呈下降趋势、水利设施建设等因素。

3.1.1 抽取地下水与岩溶塌陷的关系

区内集镇以地表水作为自来水,村落以岩溶泉点作为生活用水,部分村民以浅井汲取地下水,此类活动对地下水干扰甚微。但采用机井抽取地下水的地方,地下水活动较为频繁,地下水水位变化大。陈家坊镇刘什坝村,地下岩溶强烈发育,地表第四系地层结构较为松散,以粉质黏土为主,夹部分粉砂土,抽水试验时,水质浑浊,2h后便发现钻机设备的西侧土层出现松动下陷,最后出现2个塌陷坑。

3.1.2 自然条件下水位变化与岩溶塌陷的关系

调查发现,区内9月份民井水位埋深在4~5m,12月份时干枯,水位变幅11m,岩溶塌陷集中发生的时间,一般为雨季结束后近1个月。说明第四系水位的变化加剧了潜蚀作用,也反应出降雨入渗加速了土洞的发展。

4 地下水水位变化与岩溶塌陷动力监测

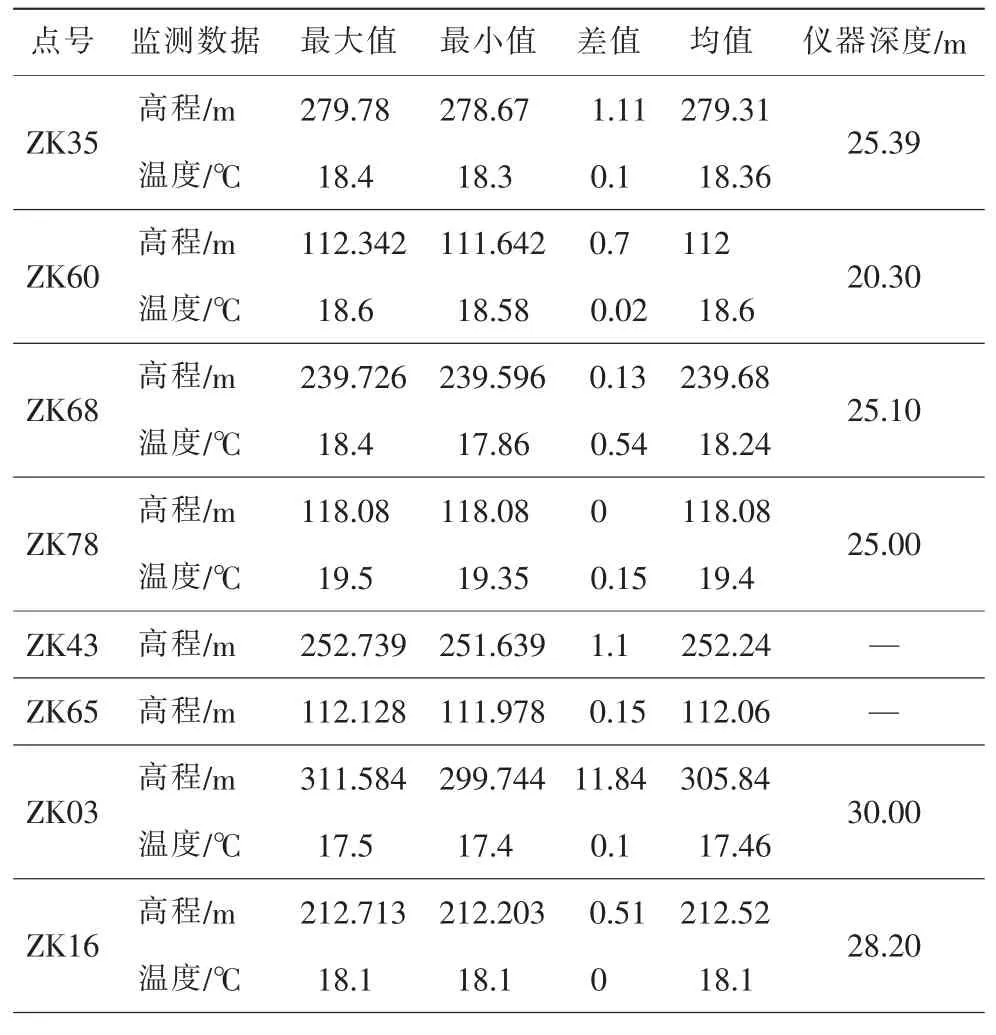

为进一步探查地下水水位变化与岩溶塌陷的关系,对典型岩溶塌陷区地下水水位进行了动态监测,监测时频10s,在工作区内共部署12处动态监测点,其中自动监测点10处,人工监测点2处,监测时长1个水文年。

4.1 监测区域

监测区主要位于重点工作区一带,监测田心村、南庙村、刘什坝村、光集村—新坪村、龙思村等岩溶塌陷区地下水水位及水温变化情况(见图1,表2)。

图1 工作区监测孔布置位置

表2 研究区监测孔月均水位及水温

续表2

4.2 抽取地下水时地下水变化分析

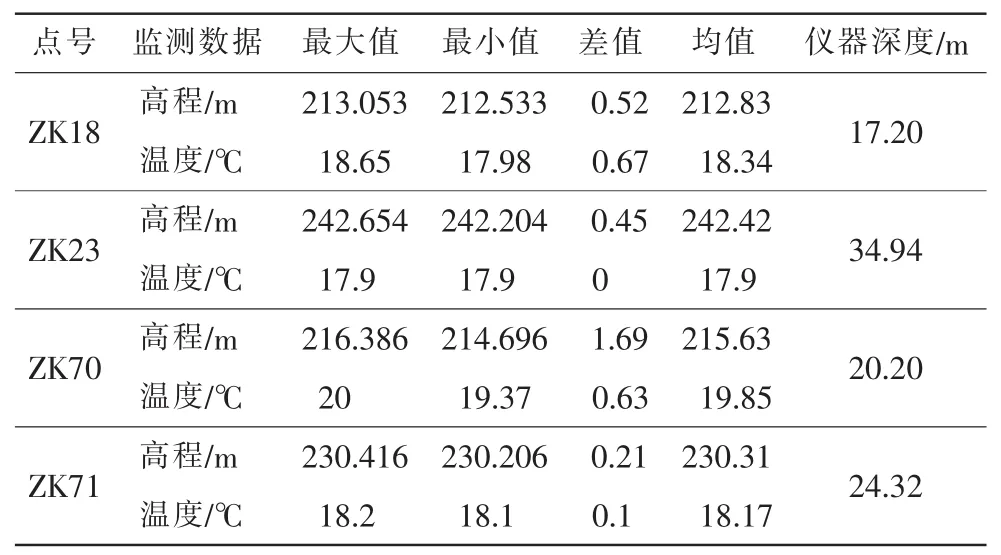

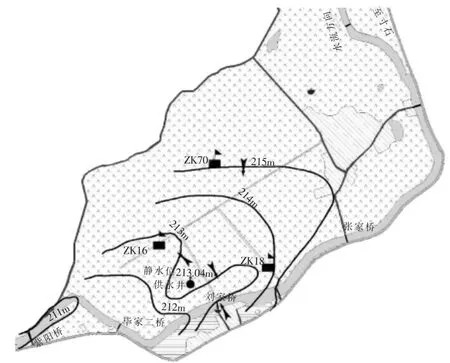

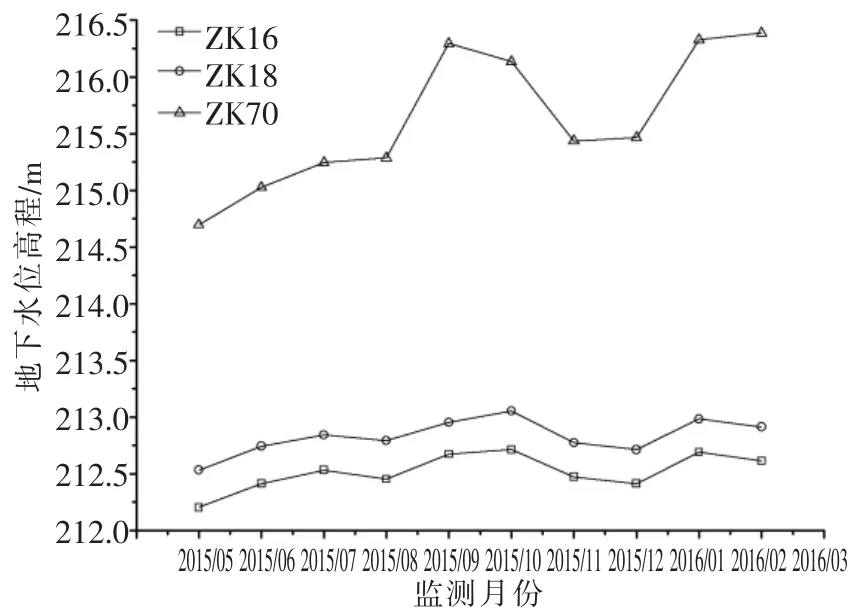

在岩溶塌陷典型发育的田心村布置ZK16,ZK18,ZK70 3处监测孔,发现地下水流向局部发生变化,如图2~图3。

图2 田心村供水井未抽水时

图3 田心村供水井抽水时

对比图2和图3,发现田心村供水井抽水前后,场区地下水流向发生局部变化;尤其是以供水井为中心的ZK16—ZK18—刘家桥—毕家二桥一带,抽水前场区地下水由供水井分别向ZK16和刘家桥一侧流动,抽水后转变为由刘家桥和ZK16向供水井(降落漏斗)一侧流动;地下水等值线也发生相应变化,抽水后,ZK18一带地下水等值线明显变密,水力梯度增大;在供水井一带形成降深为0.61m降落漏斗。

图4显示,供水井启用后,田心村地下水水位变化曲线具有一致性,也存在一定差异。地下水水位高程HZK70>HZK18>HZK16且ZK70水位变 幅 最 大,ZK16及ZK18水位变幅接近(ZK70月均水位变幅最大,是另外两者的13倍);同时3个监测孔(ZK16地下水水温保持18.1℃恒定)地下水水温变化趋势存在差异,平均水位TZK70>TZK18>TZK16。 分析认为,该差异主要是由于田心村集中供水井大量抽取地下水影响所致,当然也与场区地下水径流通道、杨梅江江水与地下水交换情况及场区岩溶发育不均有关。

图4 田心村供水井启用后水位变化曲线

4.3 岩溶塌陷发育的动力模式

岩溶塌陷致塌模式,是指塌陷从孕育至产生全过程中的各种表现形式。它是由塌陷形成的各个阶段主要力学效应所决定的[4]。由于塌陷的形成是多机制的,不同地区不同地段的地面塌陷往往具有不同的致塌模式[5]。具体到特定塌陷区(或地段),以单一成因的较少,大多是自然与人为等多种致力共同作用的结果。工作区内致塌总体力学模式(型)为:

式中 F致为各种相关致塌力的合力;F抗为各种相关抗塌力的合力。

4.3.1 自然塌陷

区内强下渗径流带上的水位突变,地表水体与降水渗透等,引起下伏岩溶地下水水位反复来回剧烈地波动,水动力条件随之反复改变,在渗透力的作用下,土洞(振动土、砂层)形成并发展,由干旱土体开裂或降水加荷,在重力作用下,土(岩)拱失衡而破坏,地面土层塌落,导致塌陷的产生。

4.3.2 人为塌陷

人为因素主要是由抽排地下水。过量抽排地下水,使得区域岩溶地下水水位埋深降低数米至数十米,地下水天然流场受到严重破坏,上部松散土体在渗透压力及真空吸蚀力(或失浮托力)等的作用下,土洞形成并发展,经降水入渗或稻田、水沟等渗水而诱发,产生岩溶塌陷。

5 结语

基于上述,可以得出结论,地下水水位的升降及流速、流量、水力坡降的变化在塌陷形成中产生多方面的作用,归纳起来主要有:

①地下水变化改变岩土体的状态。地下水位升降及地表水渗入,改变覆盖土层状态、力学强度,影响土体的稳定性。随着土中含水量由地表向下逐渐增加,土层力学强度大大降低,从而使其在地下水位下降时极易向下部岩溶空间迁移,形成土洞。

②地下水的渗流潜蚀、搬运作用。地下水的潜蚀、搬运、溶蚀作用,使土粒发生位移,运动带走,破坏土体结构、形成土洞、引起地表变形,最后导致塌陷产生。

③地下水变化引起岩溶空间的正负压力作用。封闭较好的岩溶空间在地下水位上升时,其中的气体将受压形成高压气团,对四周岩土体产生一种正负压力,可冲破岩土体,引起气爆,有时直接造成地面塌陷。

综合分析湘中地区的岩溶塌影响因素,不难发现:地下浅层岩溶发育、有一定厚度第四系覆盖层、地下水活动,这些既是塌陷形成的最基本条件,也是塌陷产生的主要因素。而在诸多因素中,地下水活动则是影响岩溶塌陷最活跃的因素。

[1]施杰,梁春梅.桂林市岩溶塌陷与地下水关系初探[J].中国地质灾害与防治报,1997,8(S0).

[2]康彦仁.论岩溶塌陷的致塌模式[J].水文地质工程地质,1992,19(4).

[3]尹欧,杨帆,向锋,等.湘中地区岩溶塌陷调查报告[R].2016.

[4]高宗军.泰安岩溶地面塌陷形成机理与防治对策[J].中国地质质灾害与防治学报,2001,12(4):73-76.

[5]刘丹,杨立中,王建秀.我国铁路建设中岩溶塌陷的基本特征及成因模式[J].中国地质灾害与防治报,1997,8(S0).

(责任编辑:姜彤宇)

Influence of groundwater change on karst collapse in central Hunan

CUI Xiao-ping1, ZHANG Li-hui2, XIAO Song-chun2

(1.Team 247 of Hunan Provincial Nonferrous Metals Geological Exploration Bureau, Changsha 410129, China;2.Hunan Nonferrous Geological Exploration Institute, Changsha 410015, China)

Karst collapse is a common geological disaster in ce ntral Hunan province.In this paper, through the investigation and research on karst collapse in Central Hunan and water pumping experiment,analysis of features and influencing factors of groundwater in the area,the relationship between karst subsidence and groundwater is analyzed.The results showed that the groundwater activity is the most active factor in many factors of karst collapse.

Central Hunan; karst collapse; groundwater

P64

B

1672-9900(2017)03-0005-04

2017-01-20

崔小平(1982-),男(汉族),湖南衡阳人,工程师,主要从事地质工程、水工环地质等方面的研究,(Tel)13657405336。