社会心理学视角下网络群体性事件的思考

2017-07-25钱美媛鞠好祺

钱美媛 鞠好祺

摘要:网络技术的发展、网络制度规范的不健全、信息快速传播等外部因素影响着网络群体行为表现,而个人不同的行为动机、认同感和归属感作为内部影响因素也对其外显行为产生影响。本文从典型政治性、法律性以及道德性网络群体性事件三大类别中的典型案例入手,探究分析网民在各类网络群体性事件中的行为动机、认同和归属感,并希望通过了解内外因,把握对应类型事件的舆情导向机制构建方法。

关键词:网络群体性事件 动机 认同感 归属感

一、引言

信息爆棚的数据时代中,网络渐渐将个体的传播权转化为现实,网络平台成为一个极具交互性与自主性的公共领域。大数据的网络背景、日新月异的媒体工具、轻松自由的信息传播平台,使得网民可以多元化地接收并自由化地传播信息。线下未必会被大众关注的事件,在线上却可能引起轩然大波。尤其是在网络交往匿名性、异步性特征的“保护”之下,网民们往往容易在表达观点时利用“匿名”淡化自身行为的责任意识,甚至冲破道德、法律的底线,对网络社会和现实社会都带来巨大的舆论影响。

社会心理学家库尔特。勒温认为,行为是一个关于生活空间的函数,即这个人与其所在环境的函数。个体及其所处的环境这两个彼此关联的变量,在“不同的时间场”内发生改变,因而人会做出种种不同的行为。人的行为和心理变化只源于那个时候的“心理场”,源于内在需要和周围环境的彼此作用。据此,他提出社会行为公式:B=f(RE)。其中B指行为(behavior),P指人格或个性(pemonality),E指社会环境(environment),f即个性与环境之间的某种函数关系。据此,笔者认为人的表现和行为是环境和个性两个因素配合影响的。在网络群体性事件中,网民的行为受到外在的具体情境因素和网民内部的自身人格、社会认同以及社会归属感等因素的双重影响。

二、研究现状

对于网络群体性事件这一类发生于虚拟空间的社会性事件,在国内,迄今为止学术界尚没有形式统一的辨识标准。但总体而言,随着网络群体性事件发生的频率越来越高,学术界对其的认知也在不断加深。

已有研究的角度大多是按照网络群体性事件发生的时间阶段展开。网络群体性事件发生前,其爆发往往和现实社会的利益分配密切相关,现实社会中某些领域的利益分配不公会引起社会民众心理失衡,产生“相对剥夺感”。这—群有着相同遭遇和相同心态、情绪的人又会为了共同的利益而结合,以做出一致性较高的行动(即网络群体性行动)为途径发泄所受不公和挫折等负面情绪,试图引起社会与政府的关注。在网络群体性事件的发生过程中,利他行为(如习惯性地同情“弱者”)、去个性化(如在网络社会中表现出一些平时在现实社会中很少表现的行为)、从众效应、群众心理(在事件中模仿、暗示他人来扩大事件影响)等个体心态都对事件发展产生不同的推动作用。

在构建网络群体性事件的主体心理疏导机制和舆情导向机制时,学者们趋向于从心理预警、心理发泄、心理疏导和事后的心理干预四个角度提出对策。密切关注公共论坛的动态,分析民众的现状,或者对民众的社会心理、社会价值取向与社会态度进行调查,都是建立社会心理预警机制可采取的措施。通过开展心理健康知识的宣传和教育,提供全面的心理健康咨询服务,同时以正面、积极的舆论影响网络群体的心理,对网群体性事件中的主体进行心理的疏导。在网络群体性事件平息之后,继续对相关人员开展心理干预,修复、重筑网络伦理,是一种更为长效的文化养成和控制手段。

三、调查与案例分析

为深入探究网络群体性事件中参与主体的动机、认同与归属感,笔者针对该问题进行了问卷调查,调查发放问卷300份,共回收有效数据284份。

(一)政治性网络群体性事件

2016年1月20日,韩国艺人周子瑜被曝是台独分子,大陆网友对其进行抵制,便有部分台湾媒体、网友借此称大陆人“玻璃心”,并对大陆人进行辱骂攻击。随后以百度李毅吧(“帝吧”)吧友为首的大量网络用户利用翻墙软件“出征”境外社交平台脸书,在新任台湾地区领导人蔡英文以及三立新闻网等媒体的脸书主页发布海量“反台独”表情包和言论,从而制造出刷屏效果。

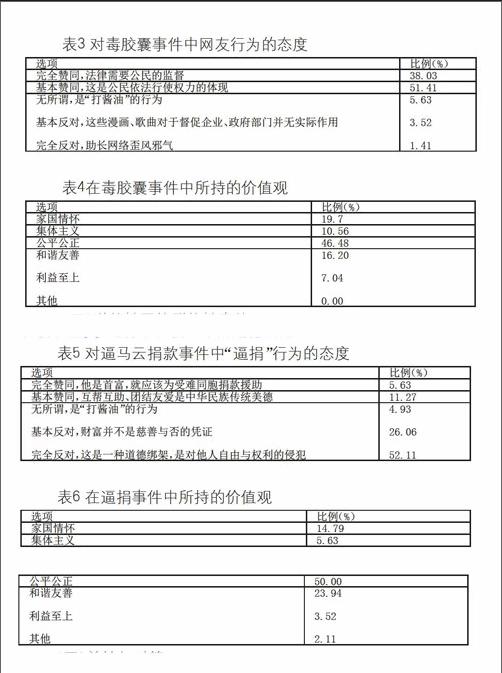

在这一事件的调查中,据表1、2的分析可知,在“帝吧出征”这一涉及国家政治和统一的网络群体性事件中,参与主体明显倾向于以家国情怀和维护国家民族的统一为动机,在开辟以诙谐搞笑表情包反击境内外暴力语言的清流的过程中获得“帝吧er”这一身份认同,增强了民族归属感和自豪感。

(二)法律性网络群体性事件

2012年央视节目《胶囊里的秘密》播出之后随即引起网友的热议,在新浪网发起的“如何看待修正药业等药用胶囊铬超标?”的网上调查后,短短时间内近两万人参与投票。网友们采取不同方式发泄不满和质疑,有的发明了一种新式的“馒头式胶囊药吃法”,有的通过歌曲、漫画、段子发泄自己的不满,甚至还有网友对部分央视曝光的问题药企官网被黑的行为“大加称赞”。

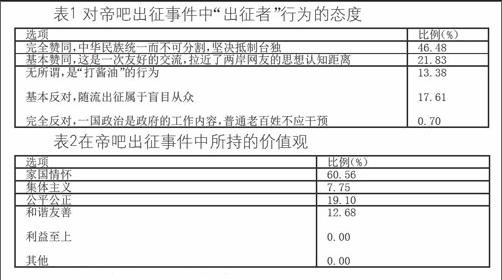

据表3、4的数据可知,毒胶囊曝光事件中,参与主体的参与行为主要是受公民合法权利(表达权、监督权)行使的驱动。在这一类涉及法律公平、社会正义的事件中,集群之中情绪感染的心理机制和利他主义发挥了很大的推动作用:毒胶囊对广大人民的生命安全造成严重威胁,并已有人受害,出于对毒胶曩广泛流入市场后带来的不可估量的威胁以及对受害人的怜悯同情,网络中义愤填膺的人们很快聚集到一起,以集体行动向政府、企业施压,从而维护社会法律的公正。

(三)道德性网络群体性事件

2015年8月天津港瑞海仓库特大爆炸发生后,,不少公众人物遭到网友的围攻“逼捐”,其中跑到马云的微博底下留言,言辞激烈地指责马云“为什么不给天津捐款”、“首富就应该捐1个亿”、“你捐了就等于我捐了”、“你不捐款,我再也不淘宝了”。

在有关道德的网络群体性事件中,类似的道德绑架案例占多数。其中的绑架者往往是实际生活中的弱者,比如贫困群体;被绑架者则往往是现实社会中精神或物质上的强者,比如马云之类的公众人物。道德绑架中弱者充分利用“弱者有理”中的“理”(比如道德,比如马云被逼捐事件中网友所持的家国情怀、公平公正),利用强者为维护自身公众形象而产生的“印象管理”心理来使强者“屈服”。在着“逼捐、绑架”的过程中,围攻网友以“强者”的姿态出现,以权威的身份自居,获得了权力感和彼此之间“行侠仗义”的认同感和英雄感。

表5、6的数据也显示,超过半数的受访者是完全反对这一种“逼捐”的道德绑架行为的。且不说逼捐违背了慈善“自主自觉”的最基本特征,它也是一种本质上的不正义不道德行为,是网络群体利用社会舆论和道德评价的压力站在道德制高点公然剥夺他人应有的社会权益,违背了社会基本的道德规范。

(四)总结与对策

(一)发挥主流媒体的引导作用,抢占宣传制高点。

在思想文化日益多元化的今天,主流媒体在宣扬主流意识形态、巩固并发扬社会主义核心价值观的过程中,仍然发挥着重要作用。根据2009年展开的“中国媒介公信力大调查”调查结果,新华网的公信力最高。主流媒体要发挥“主场优势”,及时报道社会热点事件的真实信息,弘扬正确的政治观,用贴切妥当的话语帮助树立加强国家政府的公信力,避免激烈的群体性事件发生。

(二)加强网络规制建设,增强网民法律意识。

群体性事件从无序到有序的发展过程,实际上是相关法律规则从缺失到建构的一段动态过程。必须通过完善法律法规规范网民行为,同时架起那个普法宣传和教育,积极提倡合法行使权力,营造有法有纪的健康网络环境。

(三)建立网络预控机制,着重打造政民之间平对话的双向交流平台。

通过派驻专门民意代表、设置观察人员等多种方式即时关注各大网络社区、平台之中的民意动态,通过网络群体内外的多种渠道构建双方的平等交流。完善有效地危机预警控制机制,不能只靠形式上的“民意工程”,而是要真正做到深入民间,与民交流,听取民意,提高政府和部分企业的运行透明度;同时准备多项舆论引导措施,在防控失败、舆论爆发之后迅速投入应用。

(四)建设全民德育工程,加强道德教育,发挥中华传统优良品德的感化作用。

道德是无形的准绳,是调整人们之间以及个人和社会之间关系的行為规范的总和,加强道德教育是防止网群事件恶化、带血的重要途径。中国传统儒家思想中所强调的“忠”、“恕”、“仁”等思想理念在当今社会治理仍有很大借鉴意义,通过宣传仁与恕的思想,做到己所不欲,勿施于人,才有助于避免道德绑架之类的群体性事件再次发生。