“一带一路”背景下中国对沿线国FDI风险防范的路径研究

2017-07-24韦倩青王泽

韦倩青++王泽

摘 要:自提倡打造“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”到全面建设以来,中国对外开放的结构得以进一步优化升级,更多的中国企业走出国门。中国企业一边享受着“一带一路”所带来的经济福利,一边承担着因对外直接投资所在东道国的投资环境差异而产生的投资风险。本文从政治、经济、文化三个维度分析中国在“一带一路”背景下所面临的对沿线国家FDI的风险,并在此基础之上构建我国企业对“一带一路”沿线国家FDI的风险防范路径。

关键词:“一带一路” 对外直接投资 风险防范

“一带一路”沿线穿越三大洲(Asia、Africa、Europe)和两大洋(Pacific Ocean、Indian Ocean),途经上合组织、东盟、欧盟等多个区域性经济组织,是当今全球范围内跨度最长、最具发展潜力的世界经济走廊。“一带一路”不仅为我国全面深化改革开放规划了美好蓝图,同时也以崭新的形式使亚欧非国家间联系变得更加紧密,为打造亚欧非利益共同体和命运共同体贡献“中国力量”。当下全球经济复苏疲软,中国对“一带一路”沿线各国的对外直接投资(FDI)更是成为引领国际经贸发展的新动力。为进一步推动中国同“一带一路” 沿线64国的投资合作,就有必要深入分析中国对沿线国直接投资(FDI)的风险,优化直接投资结构,构建风险防范路径,最终实现同沿线国家间的“共赢”。

一、中国对“一带一路”沿线国FDI的近况

2006年以来,FDI已实现连续10年的飞速增长。2013年,FDI流量达到1078.40亿美元,首次突破千亿美元大关,位居全球第三位。近年来,随着中国深化与周边国家的合作共赢,大力推进“一带一路”沿线各国间的互联互通建设,中国对“一带一路”沿线国的FDI也驶入了发展的快车道。中国对“一带一路”沿线64国的直接投资活动日益频繁,对沿线国FDI存量由2006年末的52.7亿美元增长到2015年末的1153.6亿美元,增长为原来的22倍。中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量占FDI存量的比重在2006—2015年的十年间,年均增长38%,高于同时期中国对其他国家(或地区)FDI的增速,这在后金融危机时代更为明显。但是,截至2015年末,中国对沿线64国的直接投资存量也仅占中国FDI存量的10.51%,而2006年这一占比仅约6%。可见,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资规模整体上仍然偏少,尚有很大的增长空间。

“一带一路”两端分别为东亚经济圈和欧洲经济圈,途经上合组织、东盟、欧盟等多个区域性经济组织,沿线涉及的国家中约80%为转型经济体和发展中国家。因此,中国对沿线64国FDI的比重也存在较大差异。2006—2015年,中国对“一带一路”沿线国的FDI主要集中于发展中国家(35国),占中国对沿线国FDI存量的比重始终保持在75%左右;对沿线转型经济体(17国)的FDI比重在2008—2010年受金融危机影响呈下降趋势,2011—2013年呈上升趋势,从19%上升至24%,此后这一比重均在22%上下波动;对沿线发达经济体(12国)的直接投资比重在2%—4%范围内震荡。近几年来,中国对沿线发展中国家的直接投资比重有上升趋势,对沿线发达国家和转型经济体的直接投资比重略有下降。

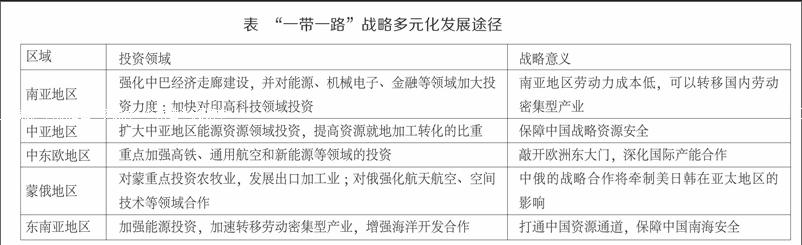

如图1,中国对“一带一路”沿线国的FDI按照投资存量规模从高到低进行排序,依次是东南亚地区、蒙俄地区、西亚中东地区、中亚地区、南亚地区、中东欧地区。中国对这些地区的直接投资存量整体上保持了持续稳定增长的趋势,其中,对东南亚地区的投资规模最大,投资占比均保持在40%左右;对中东欧的投资最少,但是始终保持慢速的稳定的增长;对中亚地区的FDI增速最快,而对西亚中东地区的FDI呈现出明显减速;对蒙俄和南亚地区都呈现出先降后升的“V型”变化趋势。

二、中国对 “一带一路”沿线国FDI的风险分析

“一带一路”战略不是区域化的地缘发展概念,更不是封闭性的,而是“中国式”的全球战略。本文选取政治、经济、文化三个维度,对我国在纵向推进“一带一路”战略过程中所面临的投资风险进行深入分析。

(一)政治因素

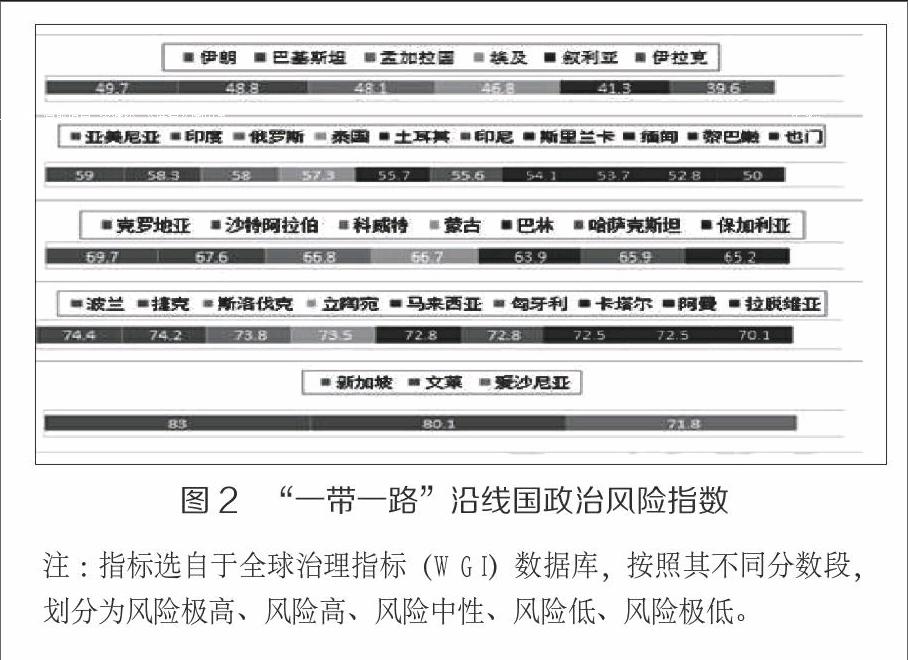

对“一带一路”沿线国家进行直接投资所面临的最为普遍、最大的风险就是政治风险。“一带一路”战略沿线国家大多为经济转轨阶段的新兴经济体和发展中国家,这就意味着这些国家在发展过程中大多面临政治维稳、政策调整等挑战,从而造成我国企业对外直接投资可能承受诸多未知风险的局面。东道国政治稳定性划分为5个风险等级 (如图2),结合中国对沿线国直接投资的现状,可知:2006—2015年,根据美国传统基金会的统计数据,我国企业对“一带一路”战略沿线的国家进行投资,其中有风险发生的共计41起,主要集中发生于伊朗、叙利亚、越南、阿富汗等社会动荡的国家。叙利亚、伊拉克、埃及等西亚中东地区局部战事频繁及政局动荡,地缘政治不安定因素使这一地区直接投资占比呈现快速下降趋势。与此同时,南亚地区的巴基斯坦的政局不稳,使得对巴基斯坦的投资呈下降趋势,2008年底降至13.3亿美元的最低点,经营前景不容乐观。爱沙尼亚、印尼、菲律宾等国家,虽然国家整体的政治环境较好,但因其對我国推行“一带一路”战略的疑虑以及国家政治不可抗力,迫使我国企业在这些国家进行直接投资时面临不利因素。2012年4月,中菲两国外交关系一度趋于紧张,中国对菲律宾的直接投资增长势头放缓,导致中国对东南亚地区直接投资占比降至49.5%。

(二)经济因素

根据《2014年中国对外直接投资统计公报》的统计数据,“一带一路”沿线64国,仅不丹一国不涉及我国对其直接投资,中国对东南亚地区投资存量占总量的51.5%,西亚、中亚、南亚、欧洲占比依次分别为12.2%、10.9%、9.0%和11.6%,其它地区占比4.8%。东南亚地区因其战略性资源丰富而成为“一带一路”沿线吸引中国直接投资最多的地区,然而,战略性资源的开发较为敏感,东道国一般会对这类投资有诸多限制,同时已占据当地市场的欧美日韩等国会对中国的投资百般阻挠破坏。

此外,我国对沿线国家的直接投资主要集中于资源勘探、煤炭开采以及基础设施建设领域,然而具有比较优势的我国现代制造业并未能够充分展现其能力。投资领域窄且投资摩擦大,加之中国对沿线国FDI多为满足自身战略资源需求,未充分考虑沿线东道国的利益,对当地迫切需要实现多元化经济发展道路的愿望重视不够,进而出现了不少负面影响。

(三)文化因素

在“一带一路”战略纵向不断推进的过程中,文化这一国家软实力渐渐成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、成为综合国力竞争的重要因素。因此,象征着一个国家整体民族意识的文化,无疑会对国家经济发展造成深远且直接的影响。“一带一路”沿线国宗教文化差异大,基于沿线国家历史和现实双重因素的影响,造成了国家间的“差异化”的文化冲突,影响了对外直接投资的效益。近年来,中亚地区的宗教极端势力攻击中国参建的基础设施和掠夺油田、越南大规模肆意打砸破坏中国在越企业、柬埔寨下令暂停建造中柬合作大坝,都印证了文化冲突造成的投资风险。不同宗教间信仰的矛盾以及不同民族间的民族排斥,都容易催生宗教极端主义和民族分离主义,进而通过大肆煽动民族情绪,制造大规模的暴乱,对国家投资环境造成极为恶劣的负面效应,并严重制约了中国对沿线地区的投资。

三、中國对“一带一路”沿线国FDI的风险防范路径

要谨慎对待地缘政治和大国博弈。一方面,我国作为推进“一带一路”战略的主攻手,势必会受到大国博弈的政治牵涉和战略挤压。因此,要努力构建中国、其他大国和沿线国家的三方互利共赢的良性互动。对“一带一路”沿线国(或地区)的直接投资需要保持适度平衡,防止过于密集投资敏感领域引发美英等大国对中国战略意图的曲解以及东道国对中国直接投资依赖的担心。另一方面,防范地缘政治风险最好的办法是与沿线东道国签订多层次的合作协议,如双边(或多边)投资协定或者双边(或多边)自贸协定,将国家间的直接投资经贸关系上升到国家战略合作的层面,并以合理妥当的形式固定下来,从而保证我国对外直接投资的长期稳定。根据国家商务部条约法律司的统计数据,截至2015年末,我国已同“一带一路”沿线53个国家签订了双边投资协定。为了进一步深化我国与“一带一路”沿线国家的区域内双边经济合作,防范我国对这些沿线国家的对外直接投资风险,我国应进一步加强化同沿线国家的贸易谈判力度,签订更多、更全面的双边(或多边)投资协定。

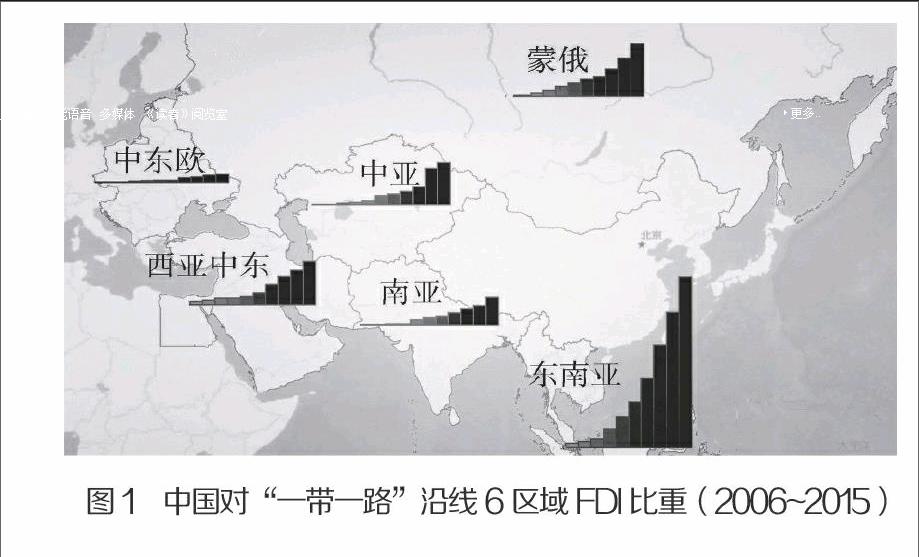

多元化、深层次、宽领域是今后我国对外直接投资的经济发展方向。我国对“一带一路”沿线国家的直接投资虽然区位分布广泛,但过于集中在东南亚地域,主要集中于资源开采、能源开发、国家金融等敏感领域,因而有较大的投资风险。我国为预防此类风险的发生,首先应加强与沿线国家的双边(或多边)交往,谋求更加多元化的合作发展,而不应该把目标仅仅局限于具有地缘优势的东南亚国家(见上表);其次,拓宽合作领域,打造亚非欧大陆命运共同体,通过实际行动证明我国的对外直接投资并不涉足国家安全领域,只是谋求共同发展,共享“一带一路”战略发展所带来的红利。

加强文化交流,增进民意相通。宗教信仰冲突和民族分离主义造成中国对“一带一路”沿线国家直接投资承受未知风险。为了化解沿线各国因不同的文化所造成的投资风险,对沿线各国的不同文化加以区别对待和理解,争取沿线东道国的真正理解与认同。首先,官方机构、民间团体、对外投资企业三者联动,多管齐下,整体加强与沿线各国各界的深入沟通,将互惠互利理念深深植入投资行动,用切实的利益回报降低投资风险;其次,我国应加强向沿线各国的社会各界(如政府、学术界、商界等)人士宣传“一带一路”战略的目标、发展理念和合作领域,逐步化解误解、打消疑虑;再次,大力扶植针对“一带一路”战略沿线国家的文化的学习培训,通过相关小语种人才的培养以及各国间的高端教育机构的交流学习,增进文化共识;最后,鼓励中国机构(或企业)在“一带一路”沿线各国设立分支机构,强化对沿线国家间的信息收集力度,进而促进对沿线国家的国情认识。

参考文献:

[1]胡俊超,王丹丹.“一带一路”沿线国家国别风险研究[J]. 经济问题,2016,(5).

[2]金玲.“一带一路”:中国的马歇尔计划?[J]. 国际问题研究,2015,(1).

[3]李向阳.构建“一带一路”需要优先处理的关系[J]. 国际经济评论,2015,(1).

[4]薛力.中国“一带一路”战略面对的外交风险[J]. 国际经济评论,2015,(2).

[5]王义桅,郑栋.“一带一路”战略的道德风险与应对措施[J]. 东北亚论坛,2015,(4).

[6]杨思灵. “一带一路”倡议下中国与沿线国家关系治理及挑战[J]. 南亚研究,2015,(2).

[7]李丹,崔日明.“一带一路”战略与全球经贸格局重构[J]. 经济学家,2015,(8).

[8]谭畅.“一带一路”战略下中国企业海外投资风险及对策[J]. 中国流通经济,2015,(7).

(作者单位:广西大学商学院)

责任编辑:康伟