河南省新型农业现代化服务组织体系评价及其空间分布规律研究*

2017-07-18高延军

高延军

(1.河南科技大学经济学院 洛阳 471023;2.河南科技大学高等教育与区域经济发展研究中心 洛阳 471023)

河南省新型农业现代化服务组织体系评价及其空间分布规律研究*

高延军1,2

(1.河南科技大学经济学院 洛阳 471023;2.河南科技大学高等教育与区域经济发展研究中心 洛阳 471023)

基于2014年中央提出的农业发展“三个导向”要求,本文构建了由土地流转、资源配置、信息服务、产业管理“四大组织”构成的新型农业现代化服务组织体系评价模型,以河南省18个市为基本单元,对服务组织体系的综合发展水平进行了评价,并探讨了空间分布规律。结果表明:河南省新型农业现代化服务组织体系整体发展水平较低,进入Ⅰ、Ⅱ类地区的只有3个市(郑州、济源、漯河),其余15个市集中在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类地区。空间分布有一定规律,豫西整体水平较高,洛阳、济源、焦作、三门峡都在Ⅱ或Ⅲ类地区;其次为豫中,郑州、漯河分别进入Ⅰ、Ⅱ类地区,但许昌、平顶山均在Ⅴ类地区;再次为豫北,鹤壁进入Ⅲ类地区,新乡、安阳、濮阳却停留在Ⅳ、Ⅴ类地区;然后为豫南,南阳、信阳、驻马店都处于Ⅴ类地区;最后为豫东,商丘、周口均为Ⅵ类地区,开封也只进入Ⅳ类地区。研究表明,河南省应构建完善的新型农业现代化服务组织体系,引导农地规模化流转,提高生产经营组织化程度,推进农业发展方式转变,保障农产品质量数量安全,这是加快农业现代化发展的必然选择。

河南省;新型农业;现代化发展;服务组织体系;空间分布规律

农业现代化是用现代工业发展理念、先进科学技术和科学经济管理方法来武装农业,从而实现传统农业向现代农业转变、自然经济向市场经济转变。它不仅代表农业具备更先进的生产条件和管理方法,也意味着资源配置方式和相应的制度安排得到优化[1-2]。基于国内农业发展面临的农村劳动力转移、农业副业化、地少水缺的资源环境约束、农产品数量质量安全形势严峻等新问题,2014年中央“一号文件”提出以“三个导向”为内涵的新型农业现代化道路:以解决好地怎么种为导向加快构建新型农业经营体系,以解决地少水缺资源环境约束为导向深入推进农业发展方式转变,以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品。这是基于我国国情和农业发展现状所作出的顶层设计。新型农业现代化“新”在更加注重土地流转服务,以规模化流转加快新型经营主体培育,以主体转变促进土地经营方式转变[3];“新”在更加注重资源配置服务,由依靠物质要素投入转向依靠科技创新和提升劳动者素质,以创新促进农业发展方式转变[4];“新”在更加注重信息服务和管理支撑,强化供需信息对接、行政管理和生产管理,以优质、高产、生态、安全为导向,突出产业管理的系统化,确保“舌尖上的安全”[5]。

我国新型农业现代化道路的推进,需要建立相应的服务组织体系。国内外相关研究主要集中在土地流转规模效益及其服务组织[6-8]、农业产业组织功能与内涵[9-12]、信息服务组织平台构建[13-15]、农业管理组织服务效率与模式[16-19]4个方面,大多围绕土地流转组织、产业组织、信息组织、管理组织等单独进行,对服务组织体系的研究存在短板。为解决农业服务的“最后一公里”问题,实现对新型农业经营主体培育的“精准服务”,本文构建了由土地流转、资源配置、信息服务、产业管理4个组织构成的新型农业现代化服务组织体系评价模型,以河南省18个市为评价单元,探讨农业现代化服务组织体系存在的问题,明确其空间分布规律,为组织体系的功能完善、内容扩展、能力提升提供理论依据。

1 研究区域概况与数据来源

河南省位于110°21′~116°39′E、31°23′~36°22′N,总面积16.7万km2,下辖18个市,以郑州为中心,可以分为豫中(包括郑州、漯河、许昌、平顶山4市)、豫东(包括开封、商丘、周口3市)、豫南(包括南阳、信阳、驻马店3市)、豫西(包括洛阳、焦作、济源、三门峡4市)和豫北(包括鹤壁、新乡、安阳、濮阳4市)。境内地势西高东低,西北部、西部、南部分别为太行山区、秦岭东部余脉、桐柏山—大别山区,中部、东部为黄淮海冲积平原,西南部为南阳盆地,山地、丘陵、平原分别占总面积的27%、18%、56%。该省大部分地处暖温带,南部跨亚热带,属于北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,素有“中原粮仓”、“国人厨房”的美誉,是我国重要的小麦主产区,小麦产量占全国的1/4左右,是我国农副产品生产大省,油料、棉花、牛奶、蔬菜等产量均稳居全国前列。该省现有耕地0.082亿hm2(1.23亿亩),主要分布在平原和丘陵地区。2015年全省总人口10 722万,居全国第3位,人均耕地不足0.087 hm2,低于全国平均水平,人地矛盾突出,需推进以“三个导向”为核心的新型农业现代化道路,加快土地流转进度,转变土地经营方式,转变农业发展方式,强化农产品安全生产管理。

本研究所需数据主要来自2009—2013年《河南省统计年鉴》及河南省统计局网站、18个市的政府网站和统计局网站。另外也通过河南省农业厅、科技厅及18个市的农业局、科技局等行业主管部门补充缺少的数据。

2 新型农业现代化服务组织体系评价指标体系构建

新型农业现代化服务组织体系的主要职能是培育专业大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体,服务内容从土地流转供给、资源优化配置、产业信息发布到质量安全管理的全流程,将农业小生产与社会化大生产连接,推进规模化、专业化、标准化生产,为现代农业发展提供组织支撑和服务保障。

2.1 评价指标体系构建

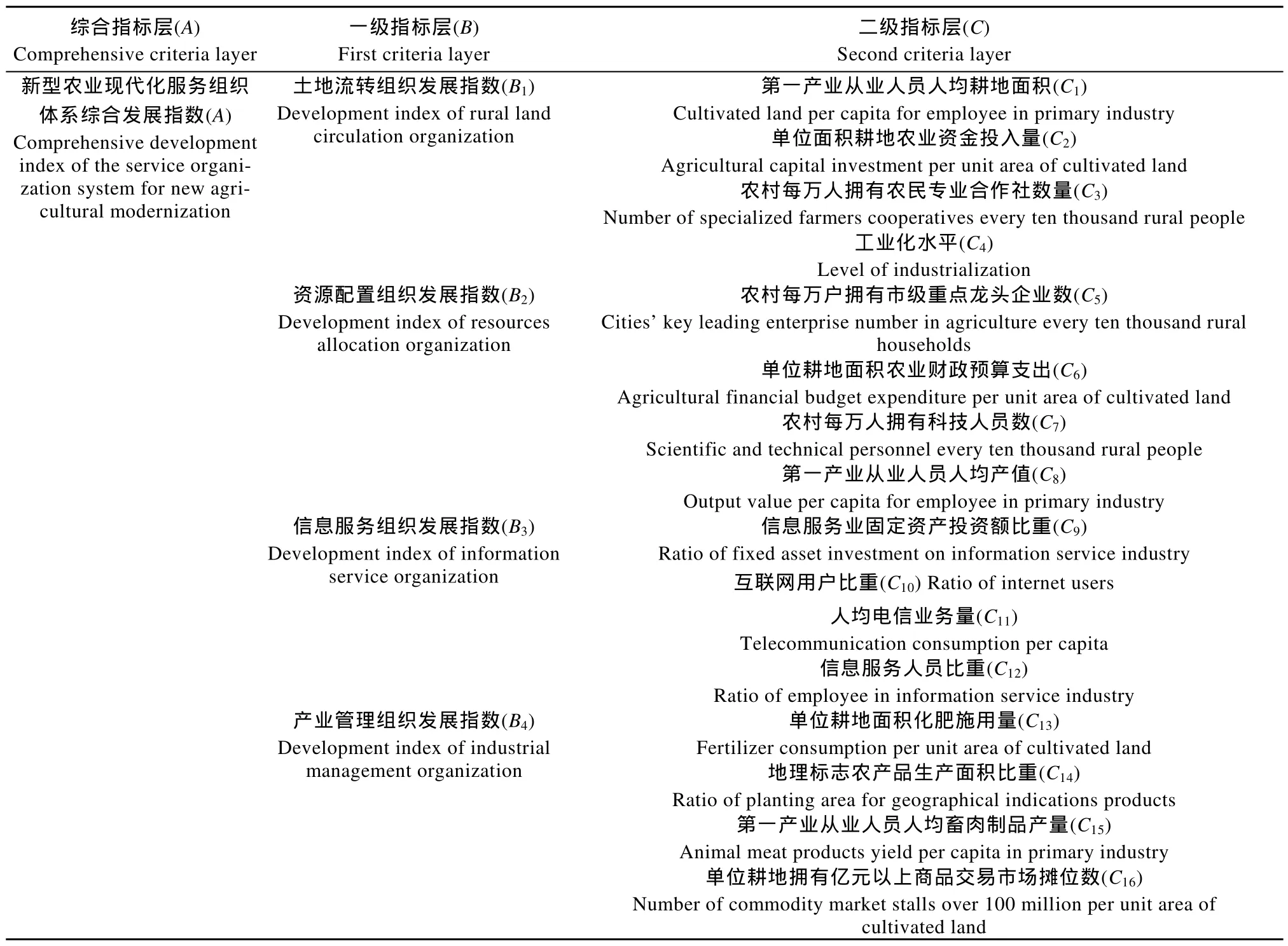

新型农业现代化服务组织体系是一个包含多个子模块的系统。本文在对其内涵理解和把握的基础上,结合河南省农业服务组织影响因素,将评价指标分为3个层次(表1):综合指标层(A),即新型农业现代化服务组织体系综合发展指数;一级指标层(B),分为土地流转组织发展指数、资源配置组织发展指数、信息服务组织发展指数、产业管理组织发展指数;二级指标层(C),即能够从微观角度评价一级指标的具体指标。在指标选取中,依据全面性原则、科学性原则、可比性原则和可操作性原则,力求体现新型农业现代化服务的内容、功能和导向,充分反映整体性和层次性。

表1 新型农业现代化服务组织体系评价指标体系Table 1 Evaluation index system of the service organization system for new agricultural modernization

关于二级指标选择的说明:一是土地流转组织发展指数。土地流转之后经营的规模化、组织化是农业现代化的重要标志,资金是重要支撑要素,工业化是重要动力和保障。第一产业从业人员人均耕地面积反映土地流转规模化程度,农村每万人拥有农民专业合作社数量反映土地流转组织化程度,单位耕地农业资金投入量反映土地资金投入保障程度,工业化水平反映土地流转的推动力发展程度。二是资源配置组织发展指数。土地流转之后,在经营上需要配置组织、科技、资金、劳动力等资源。农村每万户拥有市级重点龙头企业数反映组织资源配置能力,农村每万人拥有科技人员数反映科技资源配置能力,单位耕地面积农业财政预算支出反映金融资源配置能力,第一产业从业人员人均产值反映产业容量配置能力。三是信息服务组织发展指数。“互联网+”背景下,信息化是农业现代化的助推器,将信息融入产业链条的各个环节,降低信息成本和交易成本,提升农业资源利用效率和交易效率。互联网用户比重反映信息市场发育水平,人均电信业务量反映信息需求发展水平,信息服务业固定资产投资额比重反映信息基础设施水平,信息服务人员比重反映信息资源服务能力水平。四是产业管理组织发展指数。生产资料投入水平、产品认证标准、产品生产规模、产品交易平台是农业安全生产管理的4个重要标志,本研究选取化肥使用量、地理标志产品生产面积、畜肉制品产量、交易市场摊位4个指标。单位耕地面积化肥施用量反映农产品质量安全管理水平,地理标志农产品生产面积比重反映农产品认证管理水平,第一产业从业人员人均畜肉制品产量反映农产品生产能力水平,单位耕地拥有亿元以上商品交易市场摊位数反映农产品销售管理水平。

2.2 评价指标权重及评价模型的确定

以2009—2013年河南省18个市的相关数据为基础,采用线性比例变换法对原始数据进行标准化处理,即将某个指标一组原始数据中的平均值作为标准值,把该指标与平均值比较,得到一个比例系数,这个比例系数即为该指标标准化后的值,具体计算公式为:

式中:Xi为评价指标原始数据值,为该指标一组原始数据平均值,为该评价指标标准化后的值。

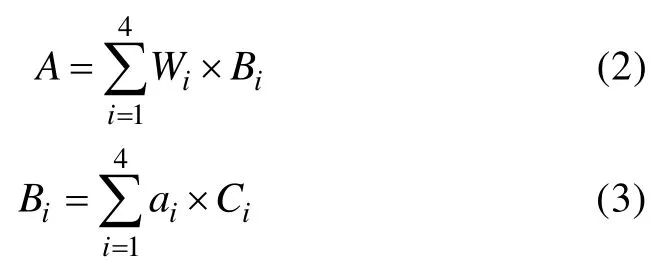

在确立评价指标体系基础上,构建新型农业现代化服务组织体系评价模型,具体如下:

式中:A为新型农业现代化服务组织体系综合评价指数,Wi为综合指标对第i个一级指标权重,Bi为一级指标的计算值,ai为第i个二级指标权重,Ci为第i个二级指标取值。邀请河南科技大学、河南农业大学、河南省农业科学院的专家对各指标重要性进行打分,确定指标之间相对重要程度,结合专家意见构造判断矩阵,并运用层次分析法(AHP)计算得出权重Wi和ai。

该模型包含新型农业现代化服务组织体系综合评价模型及其子模型,具体结果如下:

然后,基于2009—2013年新型农业现代化服务组织体系综合发展指数及单个组织发展指数的平均值,运用ArcGIS 10.0软件显示其分类结果,探讨空间分布规律。

3 结果与分析

3.1 新型农业现代化服务单项组织发展评价

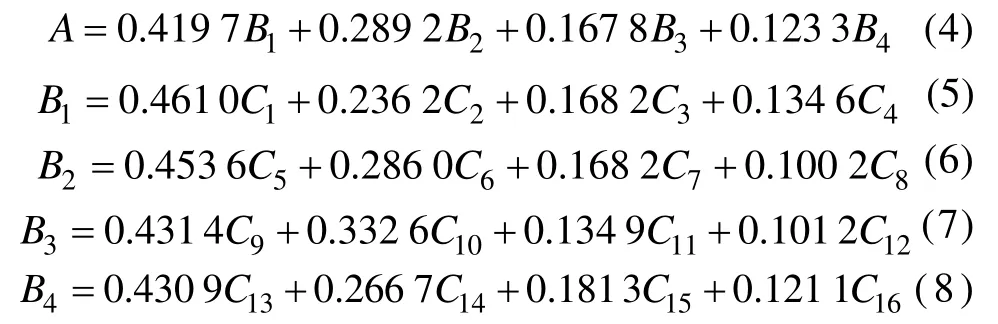

3.1.1 土地流转组织发展评价

在2009—2013年土地流转组织年平均发展指数中(表2),济源最高(1.443),其次为鹤壁(1.321)。这两个市能在全省名列前茅,原因在于人均耕地面积和单位耕地农业资金投入量两项指标得分高,对评价结果贡献最大,说明两市近年来在耕地保护和农业资金支持方面成效显著。除此之外,超过全省平均水平的还有焦作、三门峡、洛阳、郑州、新乡和信阳。其余漯河、开封、平顶山、安阳、濮阳、许昌、南阳、周口、驻马店、商丘10市均低于全省平均水平。最低的是商丘(仅为0.716),该市每万人拥有专业合作社数量和单位耕地农业资金投入量与其他市差距较大,影响土地流转组织发展,今后应当从提升农民组织化程度和加大资金投入两方面下功夫。

根据土地流转组织发展指数评价结果,18个市可分为5类地区:>1.4为Ⅰ类,1.2~1.4为Ⅱ类,1.0~1.2为Ⅲ类,0.8~1.0为Ⅳ类,0.8以下为Ⅴ类。从整体上看(表2),18个市集中于Ⅲ、Ⅴ类地区,进入Ⅰ、Ⅱ类地区的只有两个市(济源和鹤壁),说明河南省土地流转组织发展水平整体上处于中等偏下。从空间分布看(表2),豫东发展薄弱,周口、开封、商丘均是Ⅴ类地区;豫西发展较好,洛阳、焦作、济源、三门峡4市都超过全省平均发展水平;豫中、豫南各市均集中在Ⅲ、Ⅳ类地区;豫北发展差异大,鹤壁、新乡分别进入Ⅱ、Ⅲ类,但安阳、濮阳2市都在Ⅳ类地区。

3.1.2 资源配置组织发展评价

在2009—2013年资源配置组织年平均发展指数中(表2),有7个市超过全省平均水平,前两名为漯河(2.168)和郑州(2.103),都达到全省平均水平的2倍左右。食品加工为漯河的支柱产业,农业产业化基础良好,每万户拥有龙头企业数量上遥遥领先,且单位耕地面积农业财政资金支出明显高于全省平均水平,为资源配置组织发展提供了强劲动力。但其薄弱之处在于每万人拥有科技人员数较低,今后要注重科技人才要素投入。郑州是省会,又是工业强市,经济基础好,高校和科研机构数量众多,有较高的农业财政资金投入和科技投入作为支撑,资源配置组织发展水平明显高于其他市。最低的为周口(0.430),仅为全省平均水平的43%,只接近于漯河和郑州的五分之一,主要原因在于农村每万人拥有龙头企业数较少,难以对农户形成带动作用,且科技要素投入和财政资金投入与其他市差距较大。

根据资源配置组织发展指数评价结果,18个市可分为5类地区,>2.0为I类,1.5~2.0为Ⅱ类,1.0~1.5为Ⅲ类,0.5~1.0为Ⅳ类,0.5以下为Ⅴ类。从整体上看(表2),各市发展水平呈现“两头小、中间大”的橄榄形结构,Ⅰ、Ⅱ类和Ⅴ类地区少,Ⅲ、Ⅳ类地区多。从空间分布看,豫中最好,但各市间差异较大,郑州和漯河2市在I类地区,但许昌、平顶山分别在Ⅲ、Ⅳ类地区;其次为豫西,各市间发展也很不均衡,济源在Ⅱ类地区,焦作、三门峡在Ⅲ类地区,洛阳在Ⅳ类地区;豫北较差,除鹤壁位于Ⅲ类地区,新乡、安阳、濮阳3市均处于Ⅳ类地区;豫南也较差,南阳、信阳、驻马店3市都在Ⅳ类地区;豫东发展最差,周口排在全省末位,开封、商丘也只进入Ⅳ类地区。

3.1.3 信息服务组织发展评价

在2009—2013年信息服务组织年平均发展指数中(表2),有8个市超过全省平均值,排在前两位的为郑州(2.644)和洛阳(1.430)。郑州经济基础雄厚,在互联网用户比重和信息服务业固定资产投资方面具有绝对优势,说明在信息基础设施建设和资金投入上成效显著。洛阳虽然是全省第2,但信息服务人员比重过低成为其突出弱点,影响后续发展。最低的是商丘(0.619),仅为全省平均水平的61.9%。该市是传统农区之一,信息化基础薄弱,互联网用户比重、人均电信业务量和信息服务业固定资产投资比重3项指标都远低于其他市,在信息服务上投入力度不够,信息化基础设施建设落后,对信息资源利用不充分成为阻碍信息服务组织发展的主要原因。

根据信息服务组织发展指数评价结果,18个市可分为6类地区:>1.5为Ⅰ类,1.3~1.5为Ⅱ类,1.1~1.3为Ⅲ类,0.9~1.1为Ⅳ类,0.7~0.9为Ⅴ类,0.7以下为Ⅵ类。在空间分布上(表2),豫西发展较好,除焦作在Ⅳ类地区,洛阳、济源2市在Ⅱ类地区,三门峡在Ⅲ类地区;豫北发展也较好,除鹤壁在Ⅴ类地区,安阳、新乡、濮阳3市均分别处于Ⅲ、Ⅳ类地区;豫中发展差异最大,有进入I类的郑州,进入Ⅳ类地区的漯河,也有处于Ⅵ类地区的平顶山和许昌;豫南发展较为薄弱,信阳、南阳处于Ⅴ类地区,驻马店在Ⅵ类地区;豫东最落后,除开封进入Ⅲ类地区,商丘和周口均处于Ⅵ类地区。

3.1.4 产业管理组织发展评价

在2009—2013年产业管理组织年平均发展指数中(表2),有8个市超过全省平均值。其中,漯河(2.546)最高,是全省唯一的I类市,在人均畜肉制品产量上具有绝对优势,单位耕地拥有亿元以上商品交易市场摊位数高于全省平均水平,说明该市在农业销售组织管理上成效显著。开封(2.029)排在全省第2,在地理标志农产品认证生产方面起步早,杞县大蒜、开封菊花、汴梁西瓜是全省最早进入地理标志名单的农产品;单位耕地施用化肥量控制较好,说明开封在生产资料投入方面监管严格。其发展短板在于人均畜肉制品产量和单位耕地面积亿元以上商品交易市场摊位数,说明今后应加强农产品精深加工业发展,拓展营销渠道,向后延伸产业链。最低的是商丘(指数仅为0.381),不及全省平均水平的一半。该市虽以农业生产为主,但地理标志农产品认证生产起步晚,农产品加工业规模小,大型交易市场建设滞后。

根据产业管理组织发展指数评价结果,18个市分可为6类地区:>2.5为Ⅰ类,2.0~2.5为Ⅱ类,1.5~2.0为Ⅲ类,1.0~1.5为Ⅳ类,0.5~1.0为Ⅴ类,0.5以下为Ⅵ类。从整体上看(表1),河南省农业管理整体水平比较低,前3类地区只有漯河、开封、郑州3个市,其余15市均集中于Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类地区。就空间分布看,豫中发展差异大,漯河、郑州进入前3类地区,但平顶山、许昌分别处于Ⅴ、Ⅵ类地区;豫西除焦作处于Ⅴ类地区,济源、三门峡、洛阳3市均处于Ⅳ类地区;豫东除开封处于Ⅱ类地区,发展水平较好外,周口、商丘均处于Ⅵ类地区,发展较为滞后;豫南驻马店、信阳、南阳3市发展均衡,但整体水平最低,都在Ⅴ类地区;豫北的鹤壁、新乡处于Ⅳ类地区,安阳、濮阳处于Ⅵ类地区。

表2 2009—2013年河南省18市新型农业现代化服务单向组织发展指数和水平比较Table 2 Developmental indexes and levels of individual organization for new agricultural modernization of 18 cities of Henan Province from 2009 to 2013

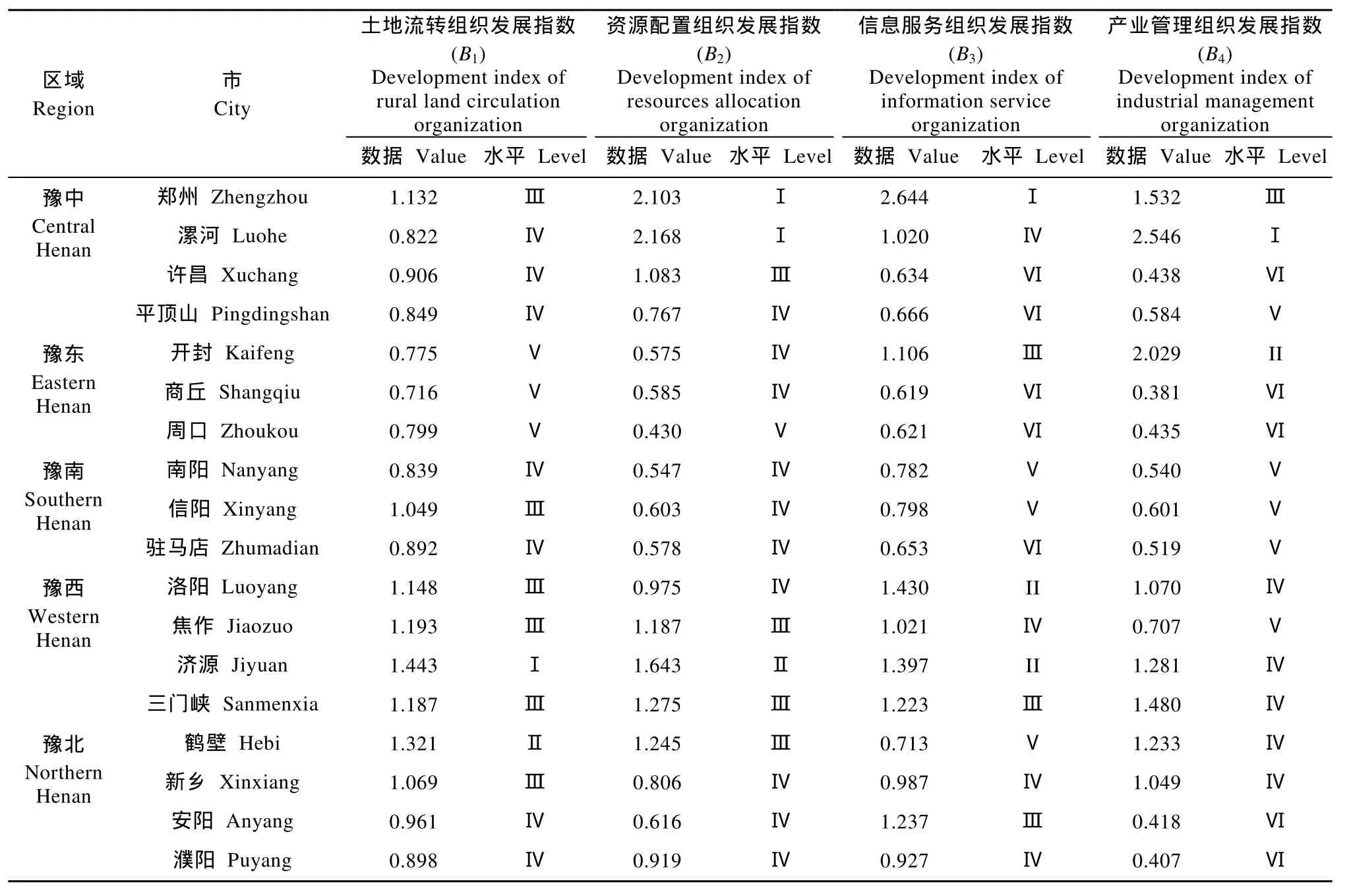

3.2 新型农业现代化服务组织体系综合发展评价

根据新型农业现代化服务组织体系综合发展指数评价结果(图1a),本文将18个市分为6类:>1.5为Ⅰ类地区,1.3~1.5为Ⅱ类地区,1.1~1.3为Ⅲ类地区,0.9~1.1为Ⅳ类地区,0.7~0.9为Ⅴ类地区,0.7以下为Ⅵ类地区。从整体上看,河南省新型农业现代化服务组织体系综合发展水平较低,Ⅰ类地区只有郑州,Ⅱ类地区只有漯河、济源,Ⅲ类地区有三门峡、鹤壁、洛阳、焦作,其余11个市都集中在Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类地区。从空间分布规律来看(图1b):豫西整体水平最好,发展也相对均衡,济源处于Ⅱ类地区,洛阳、三门峡和焦作3市都在Ⅲ类地区;其次为豫中,各市之间差距较大,除了郑州(I类地区)和漯河(Ⅱ类地区)发展较好,许昌、平顶山2市水平较低,均在第Ⅴ类地区;再次为豫北,各市之间参差不齐,有进入Ⅲ类地区的鹤壁,有处于Ⅳ类地区的新乡,还有处于Ⅴ类地区的安阳和濮阳;然后为豫南,整体发展水平偏低,南阳、信阳、驻马店3市都在Ⅴ类地区;豫东最落后,商丘、周口均为Ⅵ类地区,开封也只进入Ⅳ类。

Ⅰ类地区只有郑州1个市。郑州作为河南省会,各项指标发展较为平衡,均位于全省前列,土地流转组织排名第6,资源配置组织排名第2,信息服务组织均排名第1,产业管理组织排名第3。该市需加强土地流转服务组织建设。

Ⅱ类地区有济源、漯河2市。济源各组织发展相对均衡,土地流转组织排名第1,资源配置组织和信息服务组织都是全省第3,产业管理组织为全省第5。今后应当提升综合发展能力,争取进入I类地区。漯河在资源配置组织和产业管理组织方面发展突出,排名均为全省第1,信息服务组织位居第8,但土地流转组织发展居于全省下游,仅排第15位。土地流转组织是新型农业现代化服务组织体系的基础,该市需加强此方面建设。

Ⅲ类地区有三门峡、鹤壁、洛阳和焦作4市。三门峡是Ⅲ类地区中发展最好的,各组织发展基本保持在全省第4或第5位,今后应进一步保持良好发展态势,努力进入Ⅱ类地区。鹤壁的优势在于土地流转组织发展较好,全省排名第2,对提升整体发展水平贡献度较大,但信息服务组织是短板,仅居全省第13位,应当推进信息化建设。洛阳在信息服务组织方面发展突出,居于全省第2,其他3个组织发展处于中上游水平,资源配置组织发展水平相对较低,应当从推进农业产业化入手,提升综合发展水平。焦作也是在土地流转组织方面比较突出,为全省第3,其他3个组织发展比较平均,都处于中游。

图1 2009—2013年河南省18市的新型农业现代化服务组织体系综合发展指数比较(a)及综合发展水平空间分布规律(b)Fig.1 Comprehensive development index (a) and spatial distribution of comprehensive developmental level (b) of the service organization system for new agricultural modernization in 18 cities of Henan Province from 2009 to 2013

Ⅳ类地区有新乡、开封2市。开封进入Ⅳ类地区是由于土地流转组织发展落后,全省排名倒数第2,原因在于单位耕地农业资金投入量太低,资源配置组织发展水平也很低,为全省倒数第3,每万户拥有龙头企业数和每万人拥有科技活动人员数与其他市相比存在差距,需加强建设资源配置组织,注重增加科技要素投入和培育新型农业经营主体。新乡各组织发展比较均衡,都处于中游水平,但没有突出之处。

Ⅴ类地区有濮阳、安阳、许昌、信阳、平顶山、南阳、驻马店7市。濮阳产业管理组织发展水平较低,原因在于地理标志农产品认证起步晚,精深加工落后,大型交易市场建设滞后。安阳信息服务组织发展较好,排名第4,但产业管理组织为全省倒数第3,说明农产品精深加工和销售渠道拓展还不到位。许昌4个组织中发展最好的是资源配置组织,因为每万户拥有龙头企业数在全省领先,对于提升产业化水平有显著作用,但信息服务固定资产投资比重太低,信息服务人员比重也与其他市有差距,在推进农产品精深加工和地理标志农产品认证方面有待提高,导致该市信息服务组织和产业管理组织落后。平顶山在土地流转组织和信息服务组织方面发展水平较低,原因在于每万人拥有农民专业合作社数量少,农民组织化程度不高,影响土地流转,信息服务固定资产投资比重较低,还需要加大资金支持。南阳发展短板是资源配置组织,农业科技要素投入少是主要原因。信阳和驻马店各个组织发展都处于下游水平,亟待进一步提升。

Ⅵ类地区只有商丘和周口。这两个市都是传统农区。商丘除资源配置组织排名第14外,其余3个组织发展均为全省倒数第1,应当以土地流转组织为基础,推动工业化、信息化与农业现代化融合,加强农业产业管理。周口的资源配置组织排名全省末位,其他3个组织也都处于下游水平,应当努力提升产业化水平,增加农业产值,推进传统农业向现代农业转变。

4 结论与讨论

河南省新型农业现代化服务组织体系综合发展水平整体较低。所辖18个市中,Ⅰ、Ⅱ类地区只有3个市(郑州、济源、漯河),其余15个市都集中在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类地区。

河南省新型农业现代化服务组织体系综合发展水平空间分布有一定规律。豫西较高,整体相对均衡,济源处于Ⅱ类地区,洛阳、焦作、三门峡3市均在Ⅲ类地区;其次为豫中,各市间差距较大,郑州位于Ⅰ类地区,漯河进入Ⅱ类地区,但许昌、平顶山都在Ⅴ类地区;再次为豫北,各市间参差不齐,鹤壁在Ⅲ类地区,新乡在Ⅳ类地区,安阳和濮阳却都在Ⅴ类地区;随之是豫南,整体水平偏低,南阳、信阳、驻马店3市都处于Ⅴ类地区;最后是豫东,各市间有一定差距,开封进入Ⅳ类地区,但商丘、周口均在Ⅵ类地区。

河南省新型农业现代化服务组织整体发展水平较低。究其原因,首先,2014年底,河南全省共流转土地226.2万hm2,仅占家庭承包经营土地的34.8%。土地流转存在农户与新型农业经营主体之间土地供需不对接、农民期望收益稳定性与农业生产风险性不一致和农户与新型农业经营主体之间财政补贴分配不均衡三大矛盾[20],尚未建立“村级有信息员、乡级有服务中心、县级有服务网络”、层层递进的土地流转服务组织。其次,农业发展仍以企业、专业合作社、农户三大内部主体为主,科研、金融、科技等外部主体参与积极性弱,产业主体之间利益联结机制不紧密,导致资源配置无法满足实际需求,影响现代农业发展[21]。第3,城乡之间信息化差距明显,部门之间分割严重,造成有价值的信息资源整合难、共享难、利用率低,信息化效果大打折扣。第4,“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品)认证管理方面较为滞后,2014年数量仅居全国第15位,与农业大省地位不相称。需要指出的是,土地流转是新型农业现代化发展的基础,也是新型农业经营主体培育的核心[22]。土地流转之后的规模化、集约化、组织化、社会化经营,才会引发科技、人才、金融、劳动力、中介等资源的配置需求,有了规模经济之后才能承担土地流转、资源配置、信息服务、产业管理的综合成本。河南各市新型农业现代化服务组织体系建设应遵循此规律,加强土地流转、资源配置、信息服务、产业管理“四大组织”体系建设,拓展服务内容,强化服务功能,提升服务能力,加速新型农业现代化发展进程。

致谢 研究生黄洁洵在数据处理、制图方面做了大量工作,特此表示感谢。

References

[1]孔祥智,周振.“三个导向”与新型农业现代化道路[J].江汉论坛,2014,(7):42–49 Kong X Z,Zhou Z.“Three Orientations” and the road of new agricultural modernization[J].Jianghan Tribune,2014,(7):42–49

[2]张正斌,段子渊,徐萍,等.安徽省粮食安全及现代农业发展战略[J].中国生态农业学报,2016,24(9):1161–1168 Zhang Z B,Duan Z Y,Xu P,et al.Development strategy for food security and modern agriculture in Anhui Province[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2016,24(9):1161–1168

[3]骆世明.农业生态转型态势与中国生态农业建设路径[J].中国生态农业学报,2017,25(1):1–7 Luo S M.Agroecology transition and suitable pathway for eco-agricultural development in China[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2017,25(1):1–7

[4]张永勋,闵庆文,王维奇,等.农户社会经济特征对农业种植意愿的影响——基于农业文化遗产保护目的的福州茉莉种植户研究[J].中国生态农业学报,2016,24(12):1714–1721 Zhang Y X,Min Q W,Wang W Q,et al.Impact of household social-economic characteristics on the willingness to grow crops:A case study of jasmine growers in Fuzhou based on conservation of the agricultural heritage system[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2016,24(12):1714–1721

[5]张正斌,徐萍,段子渊.粮食安全应成为中国农业现代化发展的终极目标[J].中国生态农业学报,2015,23(10):1215–1219 Zhang Z B,Xu P,Duan Z Y.Food security should be the ultimate goal of agricultural modernization in China[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2015,23(10):1215–1219

[6]速水佑次郎,弗农•拉坦.农业发展的国际分析[M].郭熙保,张进铭,译.北京:中国社会科学出版社,2000:42–45 Yujiro Hayami,VernonW.Ruttan.Agricultural Development:An International Perspective[M].Guo X B,Zhang J M,Trans.Beijing:China Social Sciences Publishing House,2000:42–45

[7]尉郁.国外农村土地承包经营权流转的经验与启示[J].改革与战略,2015,31(5):165–167 Wei Y.The experience and enlightenment of foreign rural land circulation[J].Reformation &Strategy,2015,31(5):165–167

[8]王志章,兰剑.农村土地流转中介组织的培育与发展问题研究[J].中共南京市委党校学报,2010,(1):64–69 Wang Z Z,Lan J.On cultivating and developing intermediary organizations of rural land[J].Journal of Nanjing Party Institute of CPC,2010,(1):64–69

[9]温修春.中介组织视角下我国农村土地银行产生的博弈分析[J].江苏大学学报:社会科学版,2015,17(1):87–92 Wen X C.A game analysis of China’s rural land bank’s generation based on the theory of intermediary organization[J].Journal of Jiangsu University:Social Science Edition,2015,17(1):87–92

[10]西奥多•舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,1987:35–38 Schultz T W.Transforming Traditional Agriculture[M].Liang X M,Trans.Beijing:The Commercial Press,1987:35–38

[11]Reardon T,Barrett C B.Agroindustrialization,globalization,and international development:An overview of issues,patterns,and determinants[J].Agricultural Economics,2000,23(3):195–205

[12]汪爱娥,包玉泽.农业产业组织与绩效综述[J].华中农业大学学报:社会科学版,2014,(4):70–75 Wang A E,Bao Y Z.Review on agricultural industrial organization and performance[J].Journal of Huazhong Agricultural University:Social Sciences Edition,2014,(4):70–75

[13]张玲.河北省农业经营组织发展创新研究[J].人民论坛,2014,(35):226–228 Zhang L.Development and innovation of organization of agricultural operation in Hebei Province[J].People’s Tribune,2014,(35):226–228

[14]杨洪伟,纪建伟,李晓辉.辽宁省农业信息化服务创新体系及发展研究[J].湖北农业科学,2016,55(2):532–535 Yang H W,Ji J W,Li X H.Research on agricultural informatization service innovation system in Liaoning Province and its development[J].Hubei Agricultural Sciences,2016,55(2):532–535

[15]赵洪亮.基于资源整合的农业信息服务平台构建与实现[D].沈阳:沈阳农业大学,2012:25–28 Zhao H L.Construction and implementation of agricultural information service platform based on resource integrated[D].Shenyang:Shenyang Agricultural University,2012:25–28

[16]Lee H L,Billington C.The evolution of supplychain-management models and practice at Hewlett-Packard[J].Interfaces,1995,25(5):42–63

[17]Oger R,Krafft A,Buffet D,et al.Geotraceability:An innovative concept to enhance conventional traceability in the agri-food chain[J].Biotechnologie,Agronomie,Société et Environment,2010,14(4):633–642

[18]李思林.浅议我国农业行政管理体制改革创新[J].农业经济,2016,(3):32–33 Li S L.Discussion on innovation of China’s agricultural administrative management system[J].Agricultural Economy,2016,(3):32–33

[19]宋向党.系统化视角下的农业产业安全问题探讨[J].河北经贸大学学报,2016,37(5):121–125 Song X D.Discussion on the agricultural security problem in systematic view[J].Journal of Hebei University of Economics and Business,2016,37(5):121–125

[20]张海鹏,曲婷婷.农地经营权流转与新型农业经营主体发展[J].南京农业大学学报:社会科学版,2014,14(5):70–75 Zhang H P,Qu T T.Agricultural land management rights transfer and development of new agricultural management entities[J].Journal of Nanjing Agricultural University:Social Sciences Edition,2014,14(5):70–75

[21]程相友,信桂新,陈荣蓉,等.农地流转对农业生态系统的影响[J].中国生态农业学报,2016,24(3):335–344 Cheng X Y,Xin G X,Chen R R,et al.Impact of farmland transfer on agro-ecosystem[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2016,24(3):335–344

[22]陈锡文.中国农业发展形势及面临的挑战[J].农村经济,2015,(1):3–7 Chen X W.Agricultural development situation and the related challenges in China[J].Rural Economy,2015,(1):3–7

Evaluation on the system of service organization for new agricultural modernization in Henan Province and its rules of spatial distribution*

GAO Yanjun1,2

(1.School of Economics,Henan University of Science and Technology,Luoyang 471023,China;2.Research Center for High Education and Regional Economic Development,Henan University of Science and Technology,Luoyang 471023,China)

Based on the requirements of agricultural development in line with the “Three Orientations” strategy presented by China’s Central Government in 2014,an evaluation index system on the system of service organization for new agricultural modernization were established.With Henan Province as the case study,the paper explored the development level and the rules of spatial distribution of service organization system,aiming to provide references for its further improvement.The index system was consisted of 16 indexes included in 4 criteria layers,which were development indexes of rural land circulation organization,resources allocation organization,information service organization and industrial management organization.Then using 18 cites in Henan Province as the basic units,the comprehensive development level of service organization system,and the related rules of spatial distribution were determined.The results showed that the comprehensive development level of service organization system was low in Henan Province.Only Zhengzhou,Jiyuan and Luohe were in District Ⅰ and Ⅱ,and all the other 15 cities were in District Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ and Ⅵ.The rules of spatial distribution of the 18 cities were regular.The development in western Henan was the highest,which included Luoyang,Jiyuan,Jiaozuo and Sanmenxia,all of which occurred under District Ⅱ or Ⅲ.The development in the central part ranked the second,where Zhengzhou and Luohe occurred under District Ⅰ or Ⅱ,while both Xuchang and Pingdingshan occurred under District Ⅴ.The development in the northern part ranked the third,where Hebi occurred under District Ⅲ and then Xinxiang,Anyang and Puyang all were under DistrictⅣ or Ⅴ.The development in the southern part ranked fourth,where Nanyang,Xinyang and Zhumadian were under DistrictⅤ.The development in the eastern part was the lowest,where both Shangqiu and Zhoukou were in District Ⅵ and Kaifeng was in District Ⅳ.The research showed that a perfect service organization system for new agricultural modernization should be established in Henan Province to guide large-scale circulation of rural land,increase organizational degree of line operation,promote agricultural transformation development and guarantee quantity and quality of agricultural products.It was an inevitable option to accelerate the development of agricultural modernization in the study area.

Henan Province;New agriculture;Modernization development;Service organization system;Rule of spatial distribution

,GAO Yanjun,E-mail:yanjungao@yeah.net

Dec.8,2016;accepted Mar.27,2017

F325

:A

:1671-3990(2017)07-1090-09

10.13930/j.cnki.cjea.161097

高延军.河南省新型农业现代化服务组织体系评价及其空间分布规律研究[J].中国生态农业学报,2017,25(7):1090-1098

Gao Y J.Evaluation on the system of service organization for new agricultural modernization in Henan Province and its rules of spatial distribution[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2017,25(7):1090-1098

*国家社会科学基金项目(14BJY098)和河南省教育厅人文社科规划项目(2015-GH-240)资助

高延军,研究方向为环境与区域可持续发展。E-mail:yanjungao@yeah.net

2016-12-08 接受日期:2017-03-27

*This study was funded by the National Social Science Foundation of China (14BJY098) and the Humanities and Social Sciences Planning Fund of Department of Education of Henan Province (2015-GH-240).