从“策源地”到“枢纽站”

——“一带一路”与上海电影产业新身份刍议

2017-07-18聂倩葳

聂倩葳 赵 宜

从“策源地”到“枢纽站”——“一带一路”与上海电影产业新身份刍议

聂倩葳 赵 宜

“一带一路”电影节战略合作协议的签订,是倡议提出后上海国际电影电视节的最新成果之一,此项举措对中国电影“走出去”起到了积极作用,同时积极倾听海外电影市场的声音,也有助于中国故事的有效传播。上海电影市场整体依然偏向于好莱坞,在“一带一路”倡议的部署下,适度转向亚非拉等沿线国家不失为市场调整的新选择。

伊朗电影《一次别离》

四年的时间在历史的长河里只是一波涟漪,但自2013年 “一带一路”倡议提出至今的四年时光,在中国大地乃至世界范围内却镌刻下了深深的印痕。上海作为“一带一路”的关键节点城市,无论是在项目建设、金融合作还是在文化交流、科教融合发展等方面,都在不断为“一带一路”增添活力。具体到电影行业,“一带一路”倡议的提出和实施,为电影产业提供了新的历史契机和丰富的文化资源。我们已经进入到该倡议从构想到落实、从共识到共荣的不断推进中,今天的上海电影,也已经站在了“一带一路”从理念到成果的检验节点上。

文化通融是“五通”实现的重要条件,电影作为文化传播的载体,同时包含着丰富的文化内容,是我国文化软实力的重要组成部分,在宣扬中国文化中具有独特的优势。上海作为中国电影重镇,建国以来在推动中国电影事业发展方面不断取得进展。上海的区位优势、国际中心城市的功能优势及人才、资金和信息等的集聚优势在“一带一路”的影视文

化发展中具有重要地位。在秉承共商、共享、共建的原则下,上海所举办的国际电影节已然辐射了整个丝路网络。但作为可长线达到共建、共享的电影放映方面,上海距离成为沿海地区影视资源枢纽站还有些许不足。上海如何把握“一带一路”的历史契机,找到中国电影新的传播路径,发挥文化传播优势,带动区域交流合作,是当前亟待研究与解决的问题。本文着重于自“一带一路”倡议实施以来的上海电影放映活动所发挥的作用以及局限性,挖掘上海文化的新功能,重塑上海电影产业的新身份。

上海电影放映在“一带一路”践行过程中的逐步调整

如今国际电影节再次进入了上海时间,延续2015年“丝绸之路风貌”影展单元和2016年首届“一带一路”单元的出色表现,在即将举办的第20届上海国际电影电视节期间,“一带一路”已经作为电影节展映的常设单元之一出现,吸引了越来越多的沿线国家电影人投交作品。据悉,今年共计有沿线47个国家1016部影片申报参加,数量超过往年。在最终入选“一带一路”单元的首批片单中,包括不丹、马来西亚、菲律宾、阿富汗、克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚、马其顿、伊朗等沿线国家的电影作品,它们将以丰富的题材和视听风格,为沿线文化风貌做出生动诠释,让观众获得新鲜、多元的审美体验。

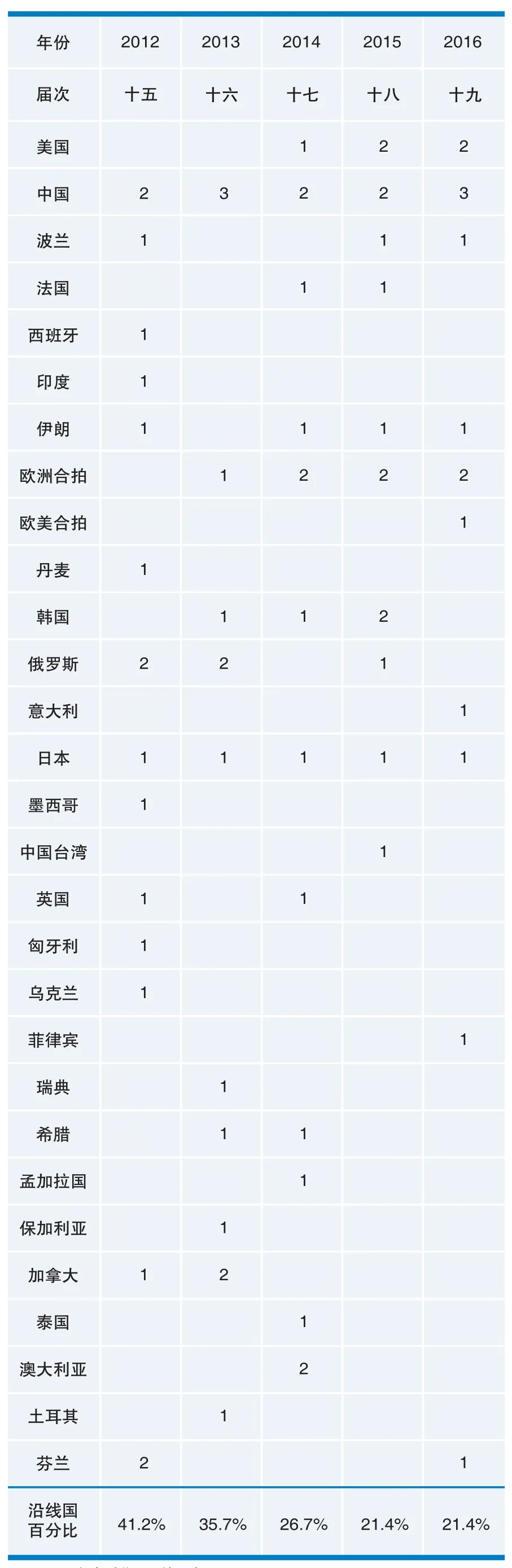

除了“一带一路”影片展映变为常设单元,“亚洲新人奖”的选片风格也发生了一定变化。通过表格可以观察到,在该奖项的入围片单中,沿线国占比在逐年下降。由此可见,电影节的各个单元所承载的功能正在日趋明确,“一带一路”展映单元的常态化为“亚洲新人奖”起到了一定分担作用,“亚洲新人奖”得以重新聚焦于亚洲电影新生力量。于2015“亚洲新人奖”的选拔制度由入围制升级为提名制,包容度与灵活性大大增强。

而作为 “正式竞赛单元”,“金爵奖”更多考虑影片评价体系的全面性,与作为设立在“金爵”国际电影论坛之下的“亚洲新人奖”有着不同的出发点,既要考虑亚洲身份,同时保持作为电影节官方竞赛单元的主奖权威性。从2013年之前的“金爵奖”入围情况来看,影片除了重点扶持“东道国”,还较为倾向欧美、日韩。2013年以后,同“亚洲新人奖”一样,出现了沿线国入围影片占比逐年降低的情况,变化程度比前者更甚。可以预示的是,“金爵奖”正在逐步调整成为世界电影的展示平台。上海国际电影节一直以来的定位是“关注亚洲,关注华语,关注新人”,在“一带一路”的大背景下,作为中国唯一一个A类电影节,其关注范围应从亚洲扩展至世界,成为“一带一路”电影展示、交流、合作的大平台。

2012-2016年亚洲新人奖入围/提名情况表

2012-2016年金爵奖入围情况表

观察近几年的评委会人选,不论是“金爵奖”还是“亚洲新人奖”,在评委的选择上并没有十分突出的变化和倾向性。除了继续健全《上海国际电影节选片规则》、审片程序更加严格化,对于评委各项比例的斟酌也应当是接下来有待考虑的问题。另外,选片环节的施力程度会直接体现在影片动态信息的收集和展示上,因此还应从“一带一路”的源头出发,着眼于数据库的建立和出访机制的完善。

“一带一路”电影节战略合作协议的签订,是倡议提出后上海国际电影电视节的最新成果之一,此项举措对中国电影“走出去”起到了积极作用,同时积极倾听海外电影市场的声音,也有助于中国故事的有效传播。自2016年年底至今,已与沿线国家的印度孟买电影节、爱沙尼亚“黑色之夜”电影节、印度国际电影节、波兰华沙国际电影节、阿联酋迪拜国际电影节等展开合作,与之建立了“人员互访、互荐影片和评委、互办专题影展和论坛、互换展台和市场推广”等机制,从上海出发,贯通文化出入交流站。

除了官方电影节,上海其他观影团体诸如时光网影迷会(上海站)、藤井树观影团以及各大APP线下集聚的观影团体等,在活动组织、互动评价机制方面已经形成了较为成熟和完善的系统,助力电影批评和产业实现有效对话。

在“一带一路”的契机下制定以上海为原点的推广方案

(一)强化基地支撑力,彰显媒体力量

媒介对于电影的宣发、电影节的进程等报道,不论是纸质媒介、传统屏幕传播、在自媒体时代下的宣传报道模式,都对于影片展映的推进起着至关重要的作用。纸质媒介以依托东方电影频道的《东方电影》杂志为例,除了对影片的推介、相关人物的访谈保持着高度的敏感性外,还能够继续利用评刊会等方式吸纳优秀模式。此外,不论是下社区还是办展映,纸媒的前期操作都离不开其背后强有力的基地和人才支撑,因此,需要继续加强对重点电影产业的设施项目的扶持力度,除了上海各个影视基地、对相关电影学院的投入建设也为会后备力量做出有力保障。只有这样,媒介在传播过程中才能更好地顺应现在的传播规律,纸媒、院线、自媒体有机结合,以确保丰富报道的多样性。

以上海国际电影电视节为例,一方面上海国际电影电视节的办展依然有许多问题亟待进一步完善,另一方面媒体报道者由于“串场多,看片少”导致最终报道成了新闻通稿的变体,不能达成报道、评介与展映一线的有效沟通。为了让媒体与事件的契合度更高,公众号及其相关网站的推送和更新频率、永乐文化《电影故事》杂志对于电影节的专刊专报、上海电影博物馆的大力协助等,都对“稿子未出,传播先行”的新闻传播理念做出了践行。在电影报道中,将传播意识灌注进上海电影产业体系中去,借力打力形成“传播妙点”。

(二)发挥“枢纽站”作用,进一步完善审片购入流程

《摔跤吧!爸爸》成了近期的电影票房黑马,同时也是国内好莱坞电影之外的票房冠军。这部电影不仅引发了人们对印度电影的关注,也令人对中国体育电影的市场价值做了重新考量,这一现象带给我们某些启示。印度电影一直以来以其民族歌舞特征维持着其辨识度,一定程度上弱化了其风土人情和文化意义,《摔跤吧!爸爸》在女权、教育等社会问题上做出了探究,是除了阿米尔·汗作为印度电影明星的卖点之外带来的意外之喜。除了《摔跤吧!爸爸》之外,《推销员》(伊朗)、《修女艾达》(波兰)也曾为世界电影注入过新鲜血液。实际上,每个国家都有进入世界主流电影圈的艺术文化力量。

上海位于中国东海岸,其文化接受度之高、文化融合的迅猛程度是其长期以来历史文化积淀的特点之一。上海电影市场整体依然偏向于好莱坞,在“一带一路”倡议的部署下,适度转向亚非拉等沿线国家不失为市场调整的新选择。事实上,沿线国家不少新兴电影市场成功崛起的经验斗志的上海电影借鉴,其民族文化和历史问题也会作为深度话题成为新的电影题材关注点。虽然近几年小成本电影显现出巨大市场价值和增长性,艺术片的市场潜力也持续撬动原有市场格局,但在资本逐利的局限下,好莱坞“高概念”大片依然作为最被推崇的模式,长期占据焦点位置。好莱坞的电影套路不仅深深影响了国内的影片制作,更潜在地影响了国内观众的审美方式。但在“一带一路”的推广之下,对于长久以来“粉丝经济”“票房至上”的做法亟待重新考量。上海作为中国电影的发源地、同时是中国的经济中心,在积极响应国家部署,完善、引导电影市场的道路上责无旁贷,因此,因此,电影公司在购买影片的时候应该考虑到“一带一路”倡议背景、有意识地挖掘、引入相关优质影片,也是其从“策源地”到“枢纽站”的必要转变步骤之一。

(三)“借船出海”,加强自身译制能力

相比国内的热门,《我不是潘金莲》在北美电影市场爆冷,不仅让人想起曾经国内票房过6亿的《让子弹飞》,北美票房仅6万元的惨痛经历。回到“一带一路”倡议,从市场这个角度来讲,中国电影票房是近年来最容易让人得到鼓舞的电影指标,但我们必须意识到,如果就整个完整的体系来讲,中国电影的路还是很漫长的,在“一带一路”影片传播的过程中,难免会出现类似因文化差异而导致的问题。调查数据中显示,字幕翻译难懂是“一带一路”相关区域受访者对中国电影的最深印象。由于译制水平存在诸多问题,中国电影在走向海外的过程中无法很好地将片中的精神传达出去,难免出现“文化折扣”现象,降低了外国观众对中国电影的兴趣和期待。

据统计,2016年第十九届上海国际电影电视节期间,海外英文类报道共403篇,其来源涵盖美国、英国、法国、俄罗斯、日本等五大洲各国的专业、综合媒体。除了被动接受采访外,我们可以采取“借船出海”的办法,主动联系海外社交媒体,将文章甚至影片译成其他语言向外推送。2016年6月6日至15日,“中外影视译制合作高级研修班”活动在北京、上海两地成功举办,这是推广译介工作的重要一步,也是“一带一路”倡议提出后电影行业的良好发端。在“走出去”的同时,将沿线国家的优秀电影译制到中国,也是上海在电影传播身份转变过程中的重要步骤。

借助区位优势创立上海电影文化品牌

上海作为中国经济中心,有着得天独厚的区位优势,不论是电影节还是普通展映,都化身为城市名片,展示着这座城市的独特文化魅力。但由于电影产业在上海经济总量中占比较小,故难以从文化品牌转向经济品牌,因此属于会展经济的电影节在上海整体产业架构中,占据的分量也难以与戛纳电影节相较。国际电影节的开展对于作为经济中心的上海来说,该项经济收益对于上海经济增长的贡献远不明显。这直接影响到国际电影节开办的体验程度以及经济回流。建立健全国际影片交易市场,是电影节发展壮大的必要条件之一。如何将上海国际电影电视节打造成一个电影融资、推广和影片发行的体系,使电影节成为吸引国外影片的主要途径,是我们需要面对的重大问题。

目前,“金爵奖”“亚洲新人奖”的最大问题就是如何对电影人提供实质上的帮助,诸如资金、国际合作等,这个问题在“一带一路”展映的过程中同样会出现。通过电影节,能否为年轻导演创立项目合作融资平台,以及通过颁奖典礼、下设论坛能否为电影人在短短几天时间里搭建作品推广平台,已经成为一个电影节成功与否的重要评判标准。作为亚洲为数不多的国际A类电影节之一,上海国际电影电视节既要保持国际视野,展示整个电影产业多元化的语境,同时代表着具有独特电影文化的亚洲声音和民族性展示,从这个意义上讲,创立上海电影文化品牌,对新战略下的上海身份转变有着十分重要的意义。

上海国际电影电视节中“国际影视市场·电影市场”一直以来致力于体现全产业、多元化格局。来自海内外的优秀展商将覆盖影视投融资、制作、后期、特效、视效、发行、营销、法务和游戏等领域,能够充分调动电影产业联动能力,很大程度上弥补了缺乏能为片商带来经济利益的市场交易环节的不足。随着“一带一路”倡议的逐步推进,在即将到来的第二十届电影市场中,增设了“一带一路”专题展区,为沿线国家电影工作者的文化交流与合作搭建了平台。此外,SIFF“国际直通车”计划作为上海国际电影电视节与“一带一路”国家开展电影文化交流的重要行动,将于今年首度加入创投项目推介,为优秀创投项目走向国际提供渠道。

在刚刚过去的第七届北京国际电影节上,“探寻电影之美——‘一带一路’电影发展与全球电影新格局’论坛在中国电影博物馆成功举行。近年来,上海国际电影电视节也陆续增设论坛,为电影发展的战略对接创造契机,为打造全产业、多元化的电影格局不断注入新鲜血液。可以看到,电视节与电影节的同步举行、“亚洲新人奖”的创立、“国际学生短片大赛”的开展;“中国电影项目创投”和“合拍片项目洽谈”“主席讲坛”“高峰论坛”“电影圆桌”“电影大师班”的板块扩增、肇始于2015年的“国际直通车”、及至“一带一路”展映单元的常态化等举动,串联起了上海推创文化品牌的足迹,这些新品牌的推出也不断成为下一个突破口。

回顾近年来的电影生态,“速度与激情”过后,天价片酬、产能过剩等结构性问题集中爆发,产业调整的呼声此起彼伏。电影产业发展的前提是文化繁荣,只有具备一定的电影文化感受或者创新的能力,才能进一步谈到产业发展和调整。在“一带一路”的新视阈下,上海电影应当跳脱经济利益所能考量的范畴,将发展眼光聚焦在沿线国家的民族文化交流上,以高校和电影场馆为阵地,常设文化论坛,丰富文化体验,增强供给侧的思想深度和文化内涵。

上海电影在“丝路”文化交融中,逐步回归到了民族本土文化的传播轨道上来。“一带一路”倡议是一个长远而伟大的国际性构想,上海作为中国电影的发源地和经济中心城市,有责任、有条件讲好“一带一路”故事,讲好中国故事,不断调整从“策源地”到“枢纽站”的身份转变的策略,在赓续“一带一路”精神的过程中,对中国电影发展起到示范和引领作用,为世界电影发展注入源源不断的正能量。

聂倩葳 上海大学上海电影学院硕士研究生

赵宜 上海师范大学人文与传播学院讲师、博士

1. http://www.siff.com/a/2017-05-16/1663.html

2. 在上海国际电影节的倡议和推动下,参加第 19 届上海国际电影节的“一带一路”沿线国家电影节人士共同签订了“一带一路”电影节战略合作协议。

3. 卢新宁.让新闻现场激荡历史回声.新闻战线,2017(9)

4. 黄会林、朱政、方彬、孙振虎、丁宁.中国电影在“一带一路”战略区域的传播与接受效果——2015 年度中国电影国际传播调研报告.现代传播,2016(2)

5. http://www.siff.com/a/2017-03-02/84.html

6. http://www.siff.com/a/2017-03-04/585.html

7. “国际直通车”是上海国际电影节于 2015 年开启的“走出去”项目。上海国际电影节凭借国际电影制片人协会目前认定的 15 个非专门类竞赛型国际电影节之一的平台优势,精心挑选入围竞赛及展映单元中的优秀作品,向更多国际电影节输送优秀的华语电影,推动其海外发行;同时,大力支持入围“创投项目”的潜力项目进入国际电影市场,进一步促进其合拍洽谈及海外预售。