小净距隧道三维动态施工分析

2017-07-10王春玲中铁第一勘察设计院集团有限公司陕西西安710043

王春玲(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安 710043)

小净距隧道三维动态施工分析

王春玲

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安 710043)

结合湖北宜巴高速公路峡口隧道的施工,利用FLAC-3D软件对小净距隧道施工过程进行三维弹塑性模拟计算,重点分析采用台阶法和中导洞超前法施工时左右洞掌子面的距离对隧道围岩和支护的力学影响;得到了在掌子面掘进过程中,围岩和支护结构的受力及变形随纵向开挖进尺的变化规律,对小净距隧道在纵向影响因素作用下的施工力学特征有了初步认识,可为类似工程提供有益参考。

小净距隧道;数值模拟;力学特征;掌子面

0 引 言

小净距隧道的相互作用属于空间行为,纵向上的分部开挖顺序、支护等因素对其施工特性有较大影响[1-5]。本文对峡口隧道进口段小净距隧道原型进行三维弹塑性施工模拟,探求纵向影响因素作用下的施工力学特征;针对左右洞掌子面距离和开挖施工方法,分析掌子面掘进过程中围岩和支护体系的受力及变形反应。

1 工程概况

宜昌至巴东高速公路峡口隧道是一座上行、下行分离的四车道高速公路,围岩以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级为主,隧道左右线间距在进口外约16 m,到洞身逐渐过渡51 m。隧道进口段洞身围岩为寒武系中风化白云岩,呈薄层至中厚状,岩体较破碎,雨季洞室潮湿,多呈点滴状渗水,局部有线状渗水现象。施工方法为二台阶开挖法,上下台阶间距约30 m,距出口10 m处采用小导洞超前出洞的开挖方法。

2 计算模型和计算工况的确定

三维数值模拟采用FLAC-3D的有限差分程序以及理想弹塑性本构关系,其屈服准则为D-P 准则,初始应力场为自重应力场[6-8]。以峡口隧道桩号ZK104+234作为分析原型断面:隧道开挖洞径B=12.48 m,洞高H=10.28 m,两洞净距为16 m,左右洞拱顶至地表均为20 m。模型两侧及隧道下方围岩选取3倍洞[9-10],其中X方向长103.36 m,Y方向高67.72 m,纵向计算长度取80 m。网格划分如图1所示。

图1 三维网格划分

定义隧道横断面水平方向为X轴,隧道横断面竖向为Z轴,隧道纵向为Y轴。前后左右限制水平位移,底面设置固定约束,顶面边界为自由边界[11-12]。开挖模拟以2 m为一循环进尺,初期支护结构滞后一个施工步施作,二衬作为安全储备不考虑受力。超前支护及锚杆采用等效原则进行模拟[13-14]。围岩、加固区参数如表1所示。

表1 数值模拟材料物理力学参数

本文选取上下台阶法和小导洞超前法进行研究,施工工序见图2、3,分别取掌子面之间的距离为0、40 m(3.2B)、80 m(6.4B),共6种工况,其中左洞先行开挖,右洞后行,2种施工方法台阶长度均取20 m。

3 左右洞掌子面距离的影响

小净距隧道施工中,两洞掌子面之间距离的大小对隧道支护及围岩的稳定性有较大影响。为保证施工安全及施工进度,在不同的地质及围岩条件下进行隧道开挖掘进时,应合理确定两洞掌子面之间的距离。

通过对台阶法开挖时(左洞先行开挖)掌子面左右错开0、40、80 m三种工况下的各项结果进行分析对比,得到掌子面距离对施工力学所产生的影响。

3.1 地表沉降

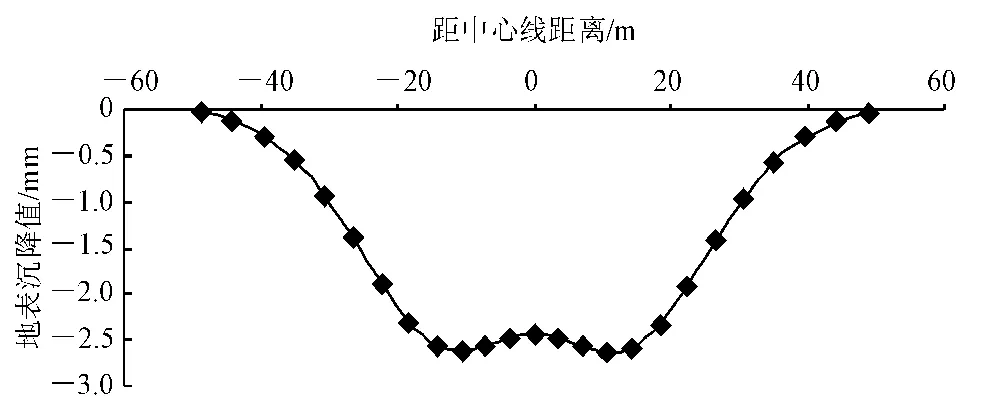

为减少边界效应,取40 m横断面处的地表为研究对象,图4为采用台阶法且掌子面错开40 m开挖时地表沉降的具体分布,曲线呈W形,右洞拱顶处地表沉降为2.632 mm,左洞拱顶处地表沉降为2.606 mm,右洞沉降值较左洞大。

图4 台阶法40 m处断面横向地表沉降曲线

分析以上沉降规律得出:在左洞先行开挖阶段,左洞周围围岩产生相应变形,右洞未开挖处受左洞开挖影响也产生变形及围岩松动,恶化了围岩条件;待右洞开挖至此时,产生的围岩变形较左洞大,同时由于左洞的支护结构已经施做完毕,可以较好地抵御由右洞开挖带来的次带变形,所以右洞所产生的沉降值较左洞大。

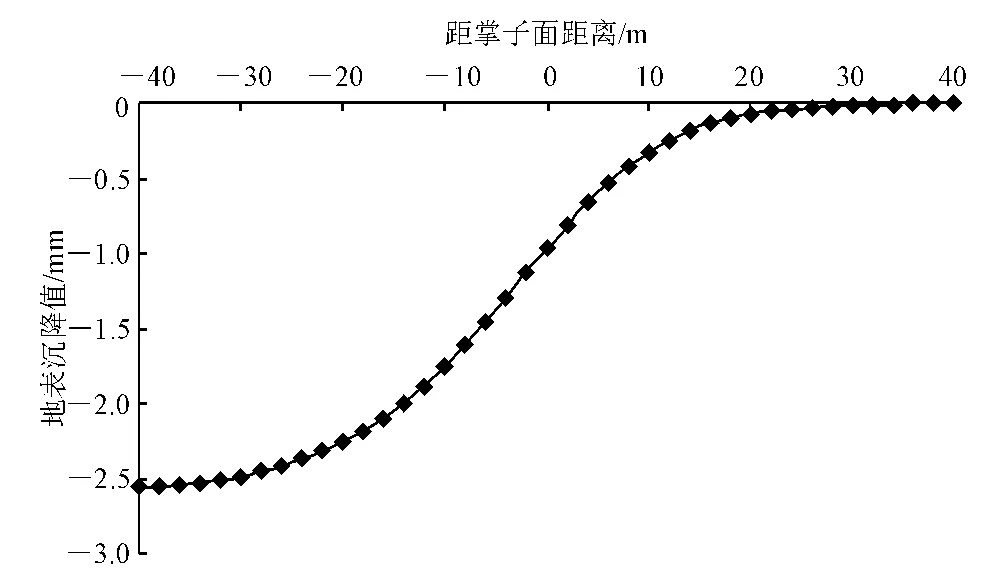

图5 左洞开挖至40 m处左洞纵向地表沉降曲线

图5为左洞开挖40 m后顶部纵向地表沉降曲线。从图5可以看出,在掌子面后方30~40 m之外地段的地表沉降值已基本达到稳定,前方隧道开挖对其不再产生影响,开挖对掌子面前方围岩的影响范围也限定在20 m之内,20 m之外的位置几乎不产生地表沉降。

从表2及图6可以看出,左洞拱顶左侧位置处地表沉降随着左右洞掌子面距离的增大而减小。

表2 地表沉降值对比 mm

图6 40 m断面处地表沉降对比

3.2 拱顶下沉

图7为40 m断面处左洞拱顶在掌子面错开0、40、80 m三个工况下的拱顶下沉值随开挖步的变化曲线。由图7可知,拱顶沉降的最大变化值发生在断面上台阶开挖时,此阶段产生的位移值占最大位移值的71%左右,下台阶对其产生的作用相对较小。不同掌子面距离下,其最大位移值相差不大,仅同步开挖时略大,可见左右洞掌子面距离的变化对隧道拱顶的沉降影响不大。

3.3 仰拱隆起

图8为40 m断面处左洞在掌子面错开0、40、80 m三个工况下的仰拱隆起值随开挖步的变化曲线。由图8可知,仰拱位移在上下台阶开挖阶段均有较大隆起产生,上台阶开挖使其产生的隆起值占最大位移值的69%,下台阶开挖完成后隆起值基本稳定,后期无明显位移。对比3条曲线可见,不同掌子面间距下,其最大位移值相差不大。

3.4 水平收敛

图9为40 m断面处左洞拱顶在掌子面错开0、40、80 m三个工况下的拱腰收敛值随开挖步的变化曲线。由图9可知,拱腰收敛的最大变化值发生在开挖20~30 步之间,上台阶收敛值约占最大收敛值的26%左右,其余是由下台阶开挖引起。

图9 40 m断面处左洞水平收敛对比

表3是左右洞掌子面错开不同距离时左右洞拱腰的水平收敛情况。可以看出,左右洞的总体横向收敛值均随左右洞掌子面距离的增大而减小。

3.5 初次支护内力

图10、11为模拟施工结束时左右洞初次支护结构的第一主应力和第三主应力分布云图,可见左右隧道在拱顶及仰拱位置承受较大的拉应力,其他部位以受压为主,其中两侧拱腰位置所受压应力最大。

表3 水平收敛值对比

为减小边界效应,取模型纵向中部38~40 m范围的支护结构为研究对象,对比台阶法3种工况下的主应力分布情况。图12~15为台阶法掌子面错开40 m时隧道的应力云图,其余见表4、5。

图12 左隧道第一主应力云图

由表4、5可知:支护结构的应力最大值随着左右洞掌子面错开距离的增大而减小;距离为0、40 m两种情况时最大拉应力差值为0.233 MPa,距离为40、80 m两种情况时最大拉应力差值为0.004 MPa;距离为0、40 m两种情况时最大压应力差值为0.226 MPa,距离为40、80 m两种情况时最大压应力差值为0.007 MPa。比较支护应力变化情况,0~40 m之间的左右洞掌子面距离所引起的应力值变化较为明显,40~80 m之间则应力变化较小,可见本工程选用左右掌子面距离为40 m较合理。

表4 38~40 m支护结构最大拉应力对比 MPa

表5 38~40 m支护结构最大压应力对比 MPa

4 台阶法与导洞法的对比分析

研究上下台阶法和小导洞超前法2种施工方法,分别取掌子面之间距离为0、40(3.2B)、80 m(6.4B),共6种工况。2种施工方法台阶长度均取20 m。为减少边界效应,计算结果选取40 m断面为参考断面。

4.1 地表沉降

图16~18为掌子面错开40 m时40 m断面处2种开挖方法下的横向断面地表沉降对比曲线。可知,采用台阶法施工的地表沉降值大于中导洞法施工的沉降值,所以对于地表沉降有要求的地段不宜采用中导洞法施工。

4.2 洞周收敛变形

表6为40 m断面右洞洞周收敛各主要位移对比。由表6可见,在拱顶下沉、水平收敛和仰拱隆起方面,导洞法产生的位移均比台阶法大。

4.3 支护结构受力分析

以模型纵向中部38~40 m的支护结构为研究对象,对比台阶法和中导洞法6种工况下的主应力分布情况,见表7、8。

由表7、8可见,采用导洞法施工的隧道支护结构的应力最大值均小于台阶法,因此采用导洞法施工对于改善支护结构受力有利。由于中导洞超前对前方围岩的应力和位移均产生了一定的释放作用,因此中导洞工法围岩和支护的各项位移指标均大于台阶工法,这对于较差的围岩或有沉降要求的隧道不利,应优先考虑台阶法或CD、CRD法;反之对于围岩情况较好或没有特殊要求的山岭隧道而言,小导洞法能够超前释放一部分应力,改善支护结构的受力,尤其对采用爆破施工的隧道,可以起到掏槽增加临空面的作用,增加光面爆破效果,减少装药量,减小爆破振动。本文依托的工程洞外山体陡峭,危石较多,洞口下方有桥梁挖孔桩施工和水电站办公楼等干扰,因此适宜采用中导洞超前的施工方法。

表6 右洞洞周收敛对比 mm

表7 38~40 m支护结构最大拉应力对比 MPa

表8 38~40 m支护结构最大压应力对比 MPa

5 结 语

(1)掌子面距离是决定小净距隧道相互影响的重要因素,掌子面距离不同则隧道围岩压力的分布不同,增大掌子面距离可以减小两洞室对彼此周边围岩扰动效应的叠加。

(2)掌子面距离变化引起的隧洞受力变化为:右洞的沉降大于左洞的沉降;随着掌子面距离的增大,地表沉降减小;掌子面距离对洞周的拱顶下沉和仰拱隆起影响不大,主要影响横向收敛位移,即随着距离的增大,横向收敛值减小。

(3)超前中导洞法对前方围岩的应力和位移均产生了一定的释放作用,因此其支护的各项位移指标均大于台阶工法,这对于较差的围岩或有沉降要求的隧道不利,因此这种情况下应优先考虑台阶法或CD、CRD法;反之对于围岩情况较好或没有特殊要求的山岭隧道,小导洞法能够超前释放一部分应力,改善支护结构的受力,尤其对采用爆破施工的隧道可起到掏槽增加临空面的作用,增加光面爆破效果,减少装药量,减小爆破振动。

[1] 肖明清.小间距浅埋隧道围岩压力的探讨[J].现代隧道技术,2004,41(3):7-10.

[2] 晏启祥,何 川,姚 勇.软岩隧道施工特性及其动态力学行为研究[J].岩石力学与工程学报,2006,25(3):572-577.

[3] 陈先国,王显军.近距离重叠隧道的二维和三维有限元分析[J].西南交通大学学报,2003,38(6):643-646.

[4] 贾 蓬.近距离平行隧道开挖的三维有限元数值分析[J].现代隧道技术,2006,43(1):7-11.

[5] 王明年,李志业,刘智成,等.软弱围岩3孔小间距平行浅埋隧道施工力学研究[J].铁道建设技术,2002(4):11-14.

[6] 姚 勇,何 川,田志宇,等.并设双洞小净距隧道爆破振动行为特征研究[C]∥2005年全国公路隧道学术会议论文集.北京:人民交通出版社,2005:51-56.

[7] 张永兴,胡居义,何青云,等.基于强度折减法小净距隧道合理净距的研究[J].水文地质工程地质,2006,33(3):64-67.

[8] 龚建伍,夏才初,郑志东,等.鹤上三车道小净距隧道爆破振动测试与分析[J].岩石力学与工程学报,2007,26(9):1882-1887.

[9] 章慧健,仇文革,冯冀蒙.小净距隧道夹岩力学特征分析[J].岩土工程学报,2010,32(3):434-439.

[10] 唐明明,王芝银,李云鹏.穿越公路偏压小净距隧道施工方法探讨[J].岩土力学,2011,32(4):1163-1168.

[11] 宋天宇,王述红,万明富,等.爆破施工下小净距隧道围岩稳定性分析[J].地下空间与工程学报,2013,9(2):398-404.

[12] 张运良,王昌胜,路 平,等.小净距隧道施工监控量测与数值分析[J].铁道科学与工程学报,2011,8(6):50-53.

[13] 李伟平,邓学斌,王 薇,等.陡坡偏压小净距隧道合理施工方法研究[J].铁道科学与工程学报,2016,13(6):1135-1142.

[14] 王继槐.小净距隧道开挖数值模拟及动力特性研究[D].长沙:长沙理工大学,2012.

[责任编辑:王玉玲]

Three-dimensional Dynamic Analysis of Construction of Tunnel with Small Clear Distance

WANG Chun-ling

(China Railway First Survey & Design Institute Group Co., Ltd., Xi’an 710043, Shaanxi, China)

Combined with the construction of Xiakou tunnel of Yiba Expressway in Hubei Province, FLAC-3D software was used to simulate the construction process of tunnel with small clear distance. The mechanical effects of the distance between the left and right face of the tunnel on the surrounding rock and the support of the tunnel during the construction by bench method and pilot tunnel method were analyzed emphatically. The variation law of the force and deformation of the surrounding rock and the supporting structure during the excavation process with the longitudinal excavation was obtained. A preliminary understanding of the mechanical characteristics of the tunnel with small clearance impacted by the longitudinal influencing factors was achieved, which can provide a useful reference for similar projects.

tunnel with small clearance; numerical simulation; mechanical characteristic; tunnel face

1000-033X(2017)06-0071-06

2017-01-23

王春玲(1983-),女,山东荷泽人,工程师,硕士,研究方向为道路设计。

U455.4

B