并发麻痹性肠梗阻的实验性自身免疫性神经炎的研究

2017-07-07魏亚芬殷萍刘永丹卢冲李晶鑫刘丽吴珊珊肖淑媛

魏亚芬 殷萍 刘永丹 卢冲 李晶鑫 刘丽 吴珊珊 肖淑媛

并发麻痹性肠梗阻的实验性自身免疫性神经炎的研究

魏亚芬 殷萍 刘永丹 卢冲 李晶鑫 刘丽 吴珊珊 肖淑媛

目的 对并发麻痹性肠梗阻的实验性自身免疫性神经炎(EAN)进行探究。方法 60只健康清洁级的雄性Lewis大鼠,随机分成三组,第一组为200 μg P2(57-81)多肽特异性肽段实验性自身免疫性神经炎组,第二组为400 μg P2(57-81)多肽特异性肽段实验性自身免疫性神经炎组,第三组为对照组,各20只。分析每组大鼠的临床瘫痪评分,评价炎性细胞浸润和脱髓鞘的情况。结果 实验性自身免疫性神经炎模型组的大鼠全部发病,对照组大鼠没有发病。第二组大鼠最大临床瘫痪评分(7.25±0.36)分高于第一组(7.02±0.43)分,发病时间(5.05±0.61)d早于第一组(6.51±0.50)d,瘫痪持续时间(37.12±1.01)d长于第一组(23.81±1.76)d,差异均有统计学意义(P<0.05);第一组和第二组的高峰期开始时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组第18天、第35天、第45天3个不同时间坐骨神经HE染色炎性细胞比较差异有统计学意义(P<0.05);第一组第18天、第35天、第45天坐骨神经HE染色炎性细胞均低于第二组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 在致敏第45天,400 μg P2(57-81)多肽组仍有炎性反应,一些重度格林巴利综合征在慢性瘫痪下不恢复阶段可能会存在自身免疫反应。

麻痹性肠梗阻;实验性自身免疫性神经炎;格林巴利综合征

格林巴利综合征又称为急性感染性多发性神经炎,与格林巴利综合征有相似临床表现和免疫学特点的是实验性自身免疫性神经炎,它是由于T细胞介导,出现的一种周围神经系统炎性脱髓鞘性自身免疫疾病,利用实验性自身免疫性神经炎对于人类研究格林巴利综合征有重要的意义,是研究格林巴利综合征的理想动物模型[1-4]。为探究并发麻痹性肠梗阻的实验性自身免疫性神经炎,特选取Lewis大鼠建立实验性自身免疫性神经炎模型,现报告如下。

1 材料与方法

1.1 实验动物 选择60只健康清洁级的雄性Lewis大鼠,4~6周龄,体重150~160 g,将其随机分成三组,第一组为200 μg P2(57-81)多肽特异性肽段实验性自身免疫性神经炎组,第二组为400 μg P2(57-81)多肽特异性肽段实验性自身免疫性神经炎组,第三组为对照组,各20只。选取的主要试剂P2(57-81)多肽特异性肽段序列为f、k、n、t、e、i、s、f、k、l、g、q、e、f、e、e、t、t、a、d、n、r、k、t、k,其他试剂有结核菌素,抗大鼠二抗PV-6002,大鼠抗兔一抗CD4、CD8、CD68免疫试剂,Incomplete Freund佐剂等。

1.2 方法 建立实验性自身免疫性神经炎模型,对模型组的Lewis大鼠注射P2(57-81)多肽特异性肽段,从大鼠尾根部皮下注射致敏原,分别以200 μg或者400 μg P2(57-81)多肽,混合2 mg的结核菌素,100 μl的生理盐水以及100 μl的不完全福氏佐剂,对照组以同样的方式注射。从大鼠致敏的当天开始每天对大鼠临床瘫痪评分进行记录,一直观察到致敏45 d。在大鼠致敏的第18天、第35天、第45天分别处死大鼠,对双侧坐骨神经进行苏木精-伊红(HE)染色,并记录浸润炎性反应细胞的平均数。采用二步法对坐骨神经CD4、CD8、 CD68免疫组织化学染色。

1.3 观察指标及评定标准 比较三组的发病时间、瘫痪持续时间、高峰期开始时间及临床瘫痪评分。临床瘫痪评分标准[5]:无异常为0分;大鼠尾巴尖上翘,尾部的张力减少为1分;尾部瘫痪,翻正反射部分缺失为2分;翻正反射完全缺失为3分;姿态和步调异常为4分;后肢有轻微瘫痪为5分;后肢中度瘫痪为6分;后肢严重瘫痪为7分;四肢瘫痪为8分;濒临死亡为9分;死亡为10分。对三组大鼠致敏的第18天、第35天、第45天坐骨神经HE染色炎性细胞进行比较。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t检验;多组比较采用方差分析。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

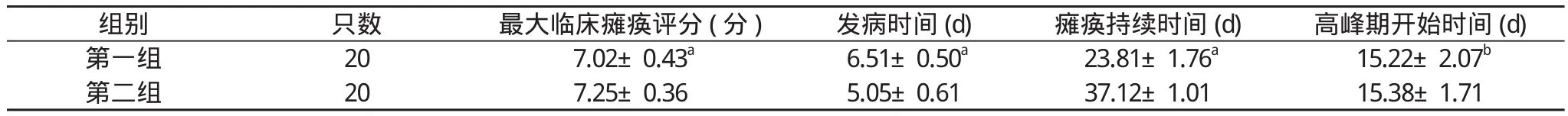

2.1 第一组和第二组大鼠临床瘫痪评分、发病时间、瘫痪持续时间及高峰期开始时间比较 实验性自身免疫性神经炎模型组的大鼠全部发病,对照组大鼠没有发病。第二组大鼠最大临床瘫痪评分(7.25±0.36)分高于第一组(7.02±0.43)分,发病时间(5.05±0.61)d早于第一组(6.51±0.50)d,瘫痪持续时间(37.12±1.01)d长于第一组(23.81±1.76)d,差异均有统计学意义(P<0.05);第一组和第二组的高峰期开始时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

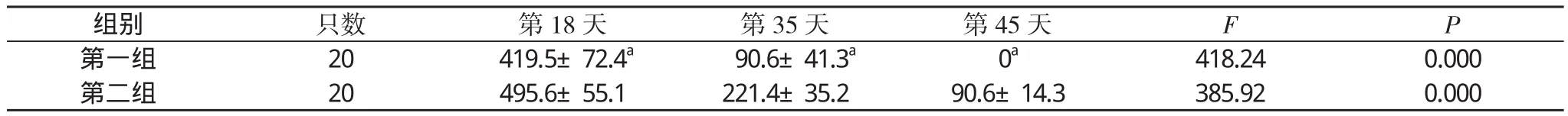

2.2 第一组和第二组坐骨神经HE染色炎性细胞比较 两组第18天、第35天、第45天3个不同时间坐骨神经HE染色炎性细胞比较差异有统计学意义(P<0.05);第一组第18天、第35天、第45天坐骨神经HE染色炎性细胞均低于第二组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 第一组和第二组大鼠临床瘫痪评分、发病时间、瘫痪持续时间及高峰期开始时间比较(±s)

表1 第一组和第二组大鼠临床瘫痪评分、发病时间、瘫痪持续时间及高峰期开始时间比较(±s)

注:与第二组比较,aP<0.05,bP>0.05

组别 只数 最大临床瘫痪评分(分) 发病时间(d) 瘫痪持续时间(d) 高峰期开始时间(d)第一组 20 7.02±0.43a 6.51±0.50a 23.81±1.76a 15.22±2.07b第二组 20 7.25±0.36 5.05±0.61 37.12±1.01 15.38±1.71

表2 第一组和第二组坐骨神经HE染色炎性细胞比较(±s)

表2 第一组和第二组坐骨神经HE染色炎性细胞比较(±s)

注:与第二组比较,aP<0.05;组内不同时间比较,P<0.05

组别 只数 第18天 第35天 第45天 F P第一组 20 419.5±72.4a 90.6±41.3a 0a 418.24 0.000第二组 20 495.6±55.1 221.4±35.2 90.6±14.3 385.92 0.000

3 讨论

实验性自身免疫性神经炎动物模型可以利用抗原特异性的自身免疫性T细胞,注入大鼠尾静脉在大鼠体内诱导而成,也可以从周围神经组织、髓鞘蛋白成分或者其他合成的多肽免疫诱导而成[6-9]。有研究已经证实,实验性自身免疫性神经炎瘫痪的程度和导致神经炎抗原接种的剂量、种类有关系,P2(57-81)多肽比P0(180-199)多肽的致敏性要高[10]。P2具有膜蛋白的理化特性,P2蛋白诱导实验性自身免疫性神经炎中,Lewis大鼠的免疫反应最强[11]。在格林巴利综合征中,如果出现腹腔神经丛副交感神经受损,可能出现麻痹性肠梗阻,副交感神经功能损坏,使胃肠平滑肌蠕动受到抑制,出现脊神经脱髓鞘,首先累及植物神经节,导致出现特发性全植物神经功能不全,在临床上出现肠梗阻[12-15]。早期通过大剂量注射人免疫球蛋白可以缓解患者的症状,减少颅神经损害,促进四肢肌力的恢复[16]。

总之,实验性自身免疫性神经炎的发病机制是针对神经髓鞘或者神经轴索的组织成分的一种自身免疫反应,巨噬细胞、T细胞参与了这一过程,同时趋化因子、细胞因子、基质金属蛋白酶也是参与因素。

[1]陈琦琦.L-161982对实验性自身免疫性神经炎大鼠趋化因子表达的影响.山东大学,2014.

[2]贲莹,张凤华,梁文杰,等.丙戊酸抑制大鼠实验性自身免疫性神经炎机制研究.解放军医药杂志,2013,25(2):16-20.

[3]李波.免疫吸附疗法在重症格林-巴利综合征治疗中的应用.中外医疗,2015,34(30):3-4.

[4]杨夏萍.前列腺素E2EP4受体拮抗剂对大鼠实验性自身免疫性神经炎的影响.苏州大学,2015.

[5]冯青.L161982对大鼠实验性自身免疫性神经炎中巨噬细胞亚型变化的影响.山东大学,2015.

[6]陈宏宇,申东方,宋荣蓉.178例吉兰巴雷综合征患者的电生理表现.中外医疗,2015,34(25):42-43,46.

[7]梁丽新.p38MAPK对EAN中MMPs表达影响的研究.哈尔滨医科大学,2014.

[8]吴峥嵘.Apelin-13对大鼠实验性自身免疫性神经炎的防治作用及其机制.中南大学,2014.

[9]焦虹,王维治,王丽华,等.FTY720治疗实验性自身免疫性神经炎的研究.哈尔滨医科大学学报,2011,45(5):442-444.

[10]魏书玲.神经干细胞移植治疗实验性自身免疫性神经炎的实验研究.哈尔滨医科大学,2011.

[11]徐欣,孙博,穆莉莉,等.骨髓基质干细胞治疗实验性自身免疫性神经炎的研究.细胞与分子免疫学杂志,2007,23(1):52-55.

[12]高莉.干扰素-β对实验性自身免疫性神经炎治疗作用的实验研究.安徽医科大学,2005.

[13]李慧,吴云.趋化因子及黏附因子在重症实验性自身免疫性神经炎模型中作用的研究.哈尔滨医科大学学报,2016,50(5):407-410.

[14]侯晓君.脑源性神经营养因子辅助雪旺细胞治疗实验性自身免疫性神经炎的研究.哈尔滨医科大学,2013.

[15]贾飞勇.口服髓磷脂碱性蛋白诱导免疫耐受治疗实验性自身免疫性神经炎的研究.首都医科大学,2002.

[16]贲莹,张凤华,梁文杰,等.从Th1、Th17细胞除极探讨丙戊酸干预实验性自身免疫性神经炎的机制.脑与神经疾病杂志,2014,22(1):33-36.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.06.097

2017-02-09]

哈尔滨应用技术研究与开发项目(项目编号:2014RFXGJ082)

150036 黑龙江省医院神经内一科

殷萍