8度区某中学教学楼隔震结构分析与性能对比

2017-07-01阿布都热依木江库尔班陈国新阿不都西库尔扎依提

阿布都热依木江·库尔班,陈国新,阿不都西库尔·扎依提

(新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

8度区某中学教学楼隔震结构分析与性能对比

阿布都热依木江·库尔班,陈国新,阿不都西库尔·扎依提

(新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

目前新疆高烈度地区隔震、减震技术的应用越来越多。位于新疆乌鲁木齐市设防烈度8度的某中学教学楼结构采用框架结构体系,属于乙类建筑。今采用基础隔震技术,在结构基础设置带有铅芯叠层橡胶支座的隔震层,经对其进行分析,表明进行隔震设计能够明显延长结构基本周期,可有效降低地震作用,使抗震设防烈度降低一级,能实现在中震作用下结构处于弹性阶段,罕遇地震作用下具有良好的变形性能。

高烈度地区;隔震设计;时程分析;水平减震系数

建筑物结构隔震技术是20世纪60年代出现的一项新技术,多年来,世界各国学者对此项技术展开了广泛深入的研究,并取得了引人注目的成果,使这方面的研究工作成为当今土木工程学科中的热点研究课题,并且形成了一个新的学科分支。隔震技术是目前工程中应用最多的一种减震控制技术。隔震技术的本质作用就是使结构和(或)构件与可能引起破坏的地震地面运动分离开来。这种分离是通过增加结构的柔性和提供适当的阻尼来实现的[1-3]。

根据国家住建部和新疆维吾尔自治区的有关推广应用减隔震技术的若干意见要求,凡位于抗震设防烈度8度(含8度)以上地震高烈度区新建3层(含3层)以上学校、幼儿园、医院等人员密集公共建筑,应当优先采用减隔震技术进行设计。目前新疆地区隔震、减震技术的应用越来越多。本文以新疆乌鲁木齐市某一中学工程为例,探讨了隔震技术在实际工程中的应用与减震作用。希望本文能够为高烈度区类似结构的设计提供一定的参考和借鉴。

1 工程概况与模型建立

1.1 工程概况

本工程位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度峰值为0.2 g,设计地震分组第二组,Ⅱ类场地,场地特征周期0.4 s。采用框架结构形式,楼层数为5层,建筑结构高度25.3 m,宽19.5 m,高宽比1.3,满足规范对隔震结构的高宽比限值要求。属于重点设防,乙类建筑。结构三维模型见图1。

图1 结构三维模型图

1.2 隔震支座布置

本工程采用的橡胶隔震支座,在选择其直径、个数和平面布置时,根据有关规范[4-5]利用计算得到的竖向压力的设计值以及支座压应力的限值可以推算得出隔震支座所需要的最小尺寸,利用该最小尺寸并且结合支座尺寸模数对支座的尺寸进行初选。本工程采用LRB600、LRB700、LRB800,共使用了29个支座,各类型支座数量及力学性能见表1。

2 地震动输入

2.1 地震加速度时程曲线

本工程选取了实际5条强震记录和2条人工模拟加速度时程,7条时程曲线信息见表2。

表1 有铅芯隔震支座的力学性能参数

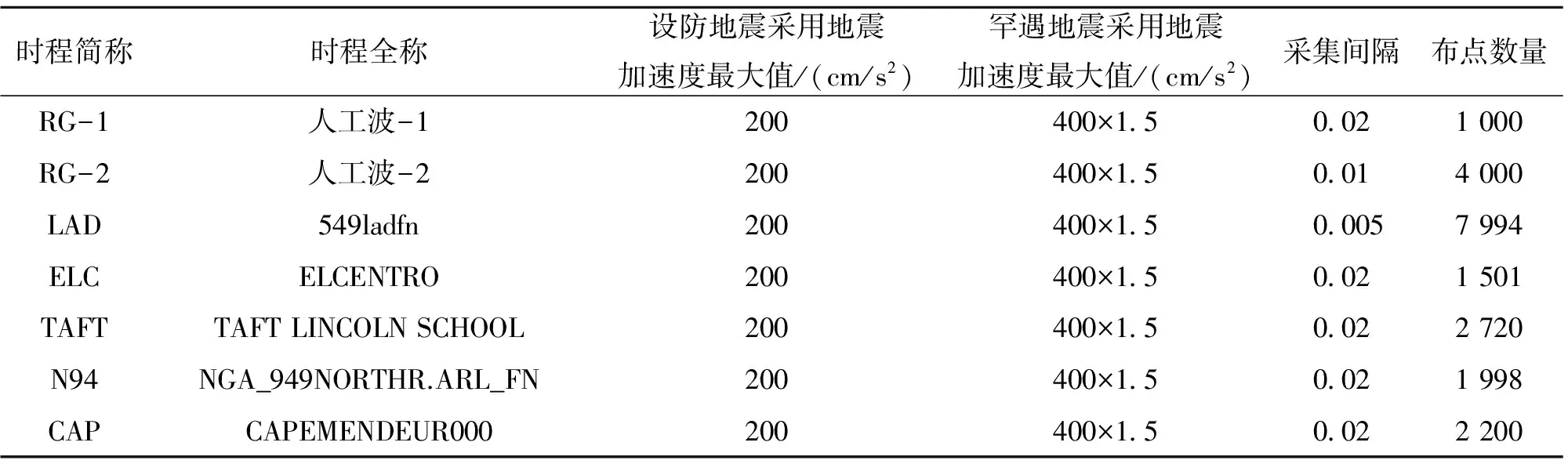

表2 时程曲线信息表

注:因项目距离发震断裂带5 km以内,所以1.5为近场系数。

2.2 规范谱与时程平均谱对比

选取5条强震记录和2条人工波模拟加速度时程,分别对隔震结构、非隔震结构进行反应谱分析后,7条时程曲线平均反应谱与《抗规》规定的反应谱在同周期值时均相差不大,最大不大于20%,满足规范要求。

3 结构动力反应计算分析

隔震技术的本质作用就是使结构和(或)构件与可能引起破坏的地震地面运动分离开来。这种分离是通过增加结构的柔性和提供适当的阻尼来实现的。本文以某中学教学楼为工程背景,详细地对比分析结构隔震前后周期、各层剪力、结构底部弯矩。

3.1 结构隔震前后周期对比

《叠层橡胶支座隔震技术规程(CECS 126∶2001)》规定:隔震房屋两个方向的基本周期相差不宜超过较小值的30%[5]。由表3可知,采用隔震技术后,此结构的前三个周期延长近3倍并两个方向的两方向差值3.6%,前三个周期对应的水平地震影响系数降低了40%。

表3 结构隔震前后周期与水平地震影响系数对比表

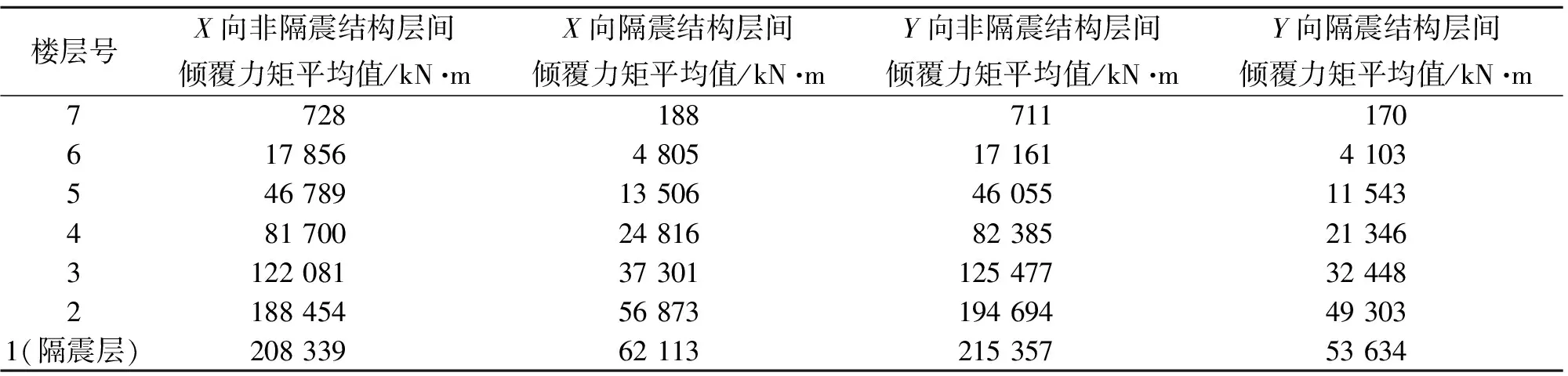

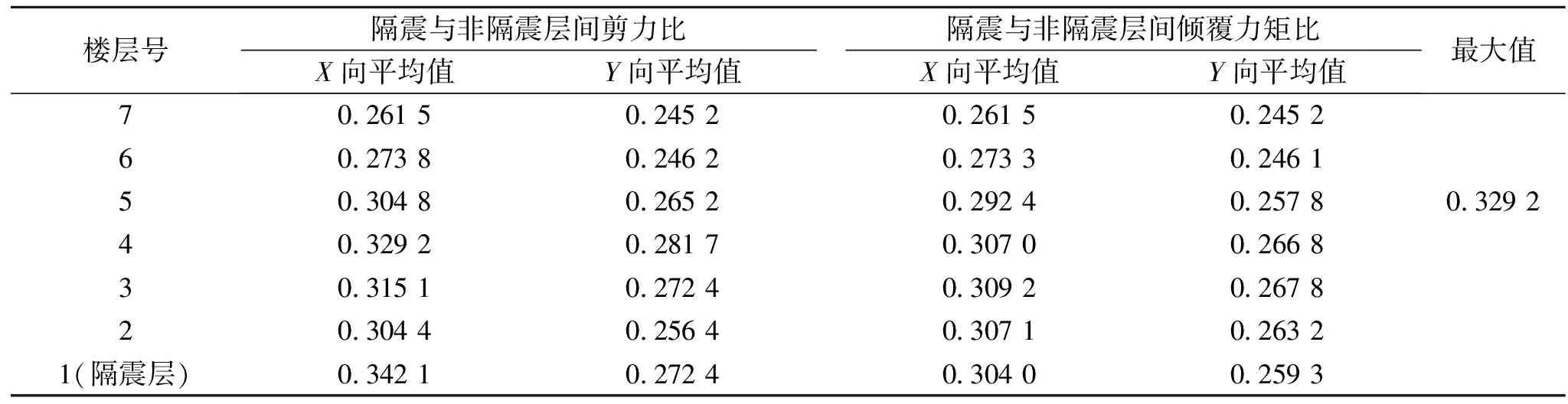

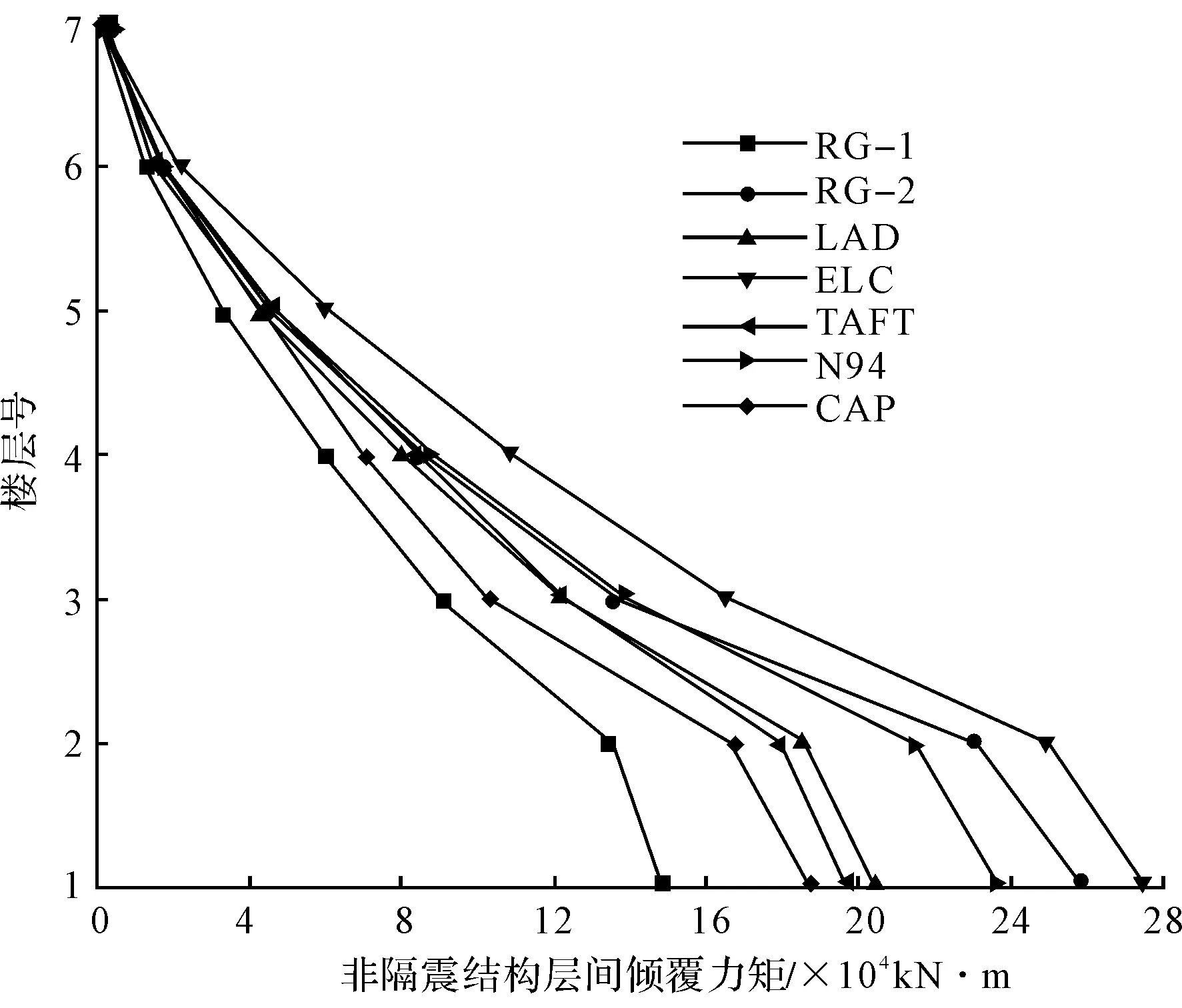

3.2 非隔震结构和隔震结构剪力和倾覆弯矩对比分析

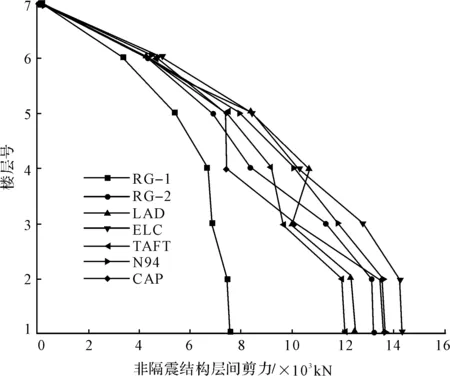

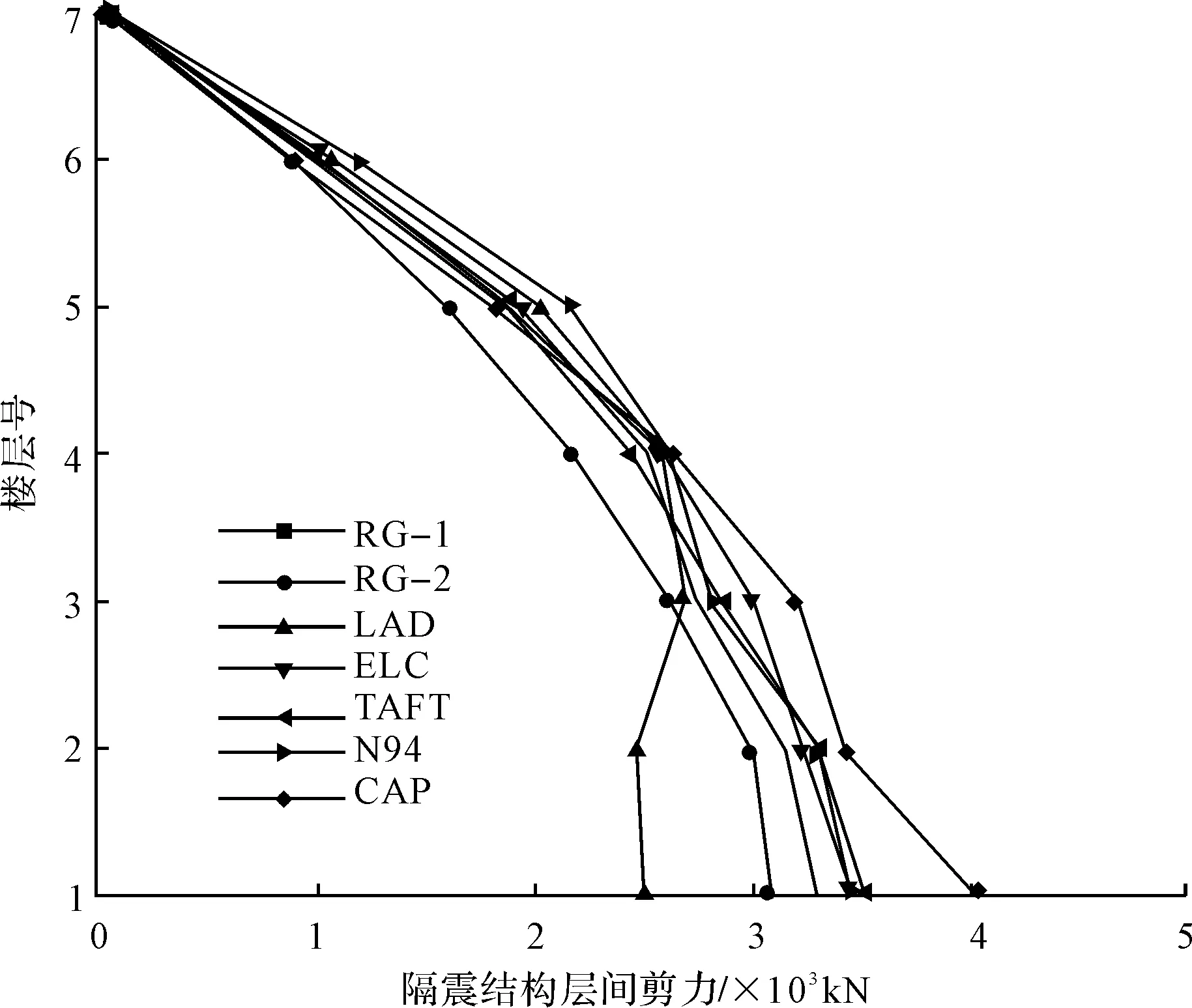

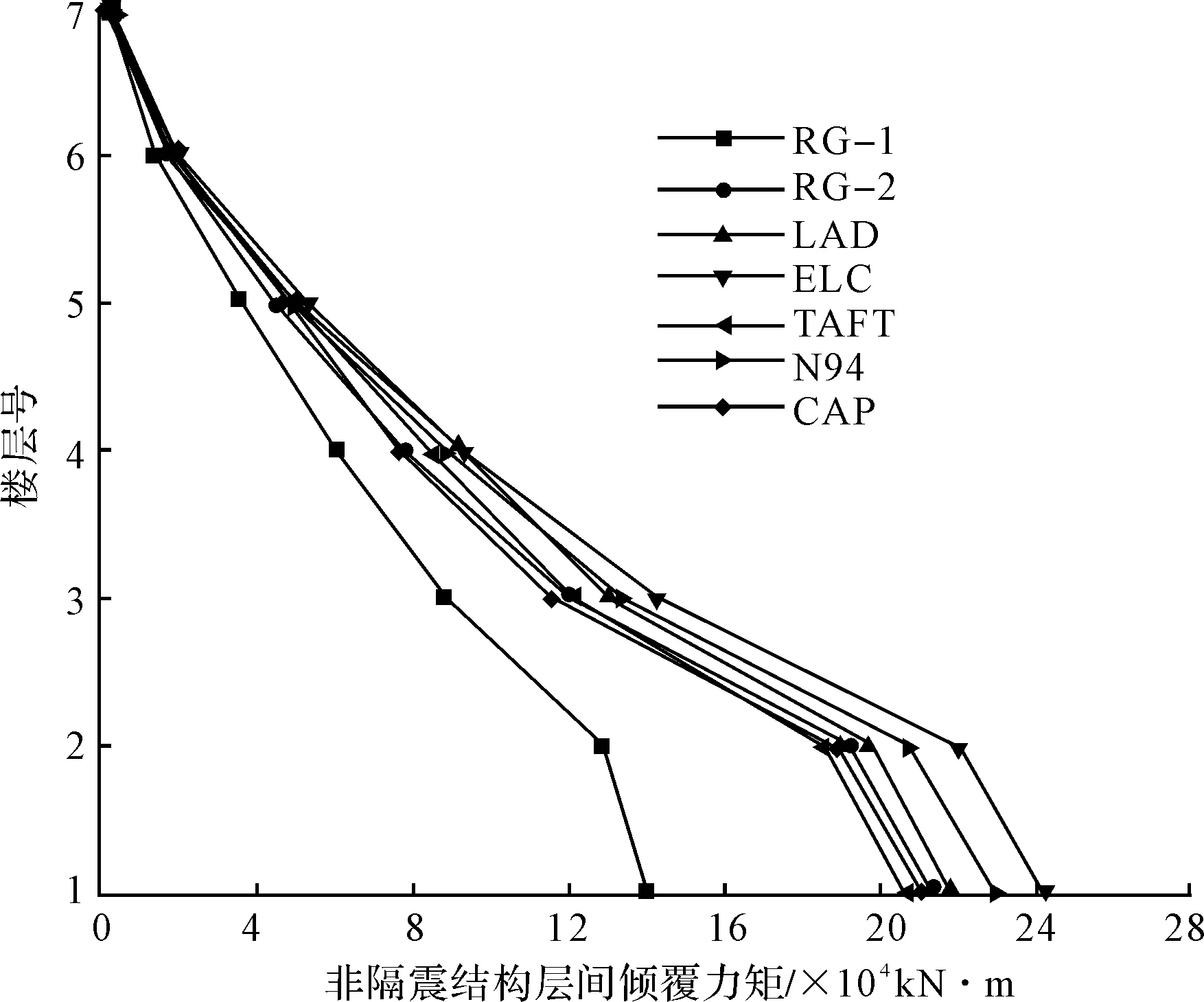

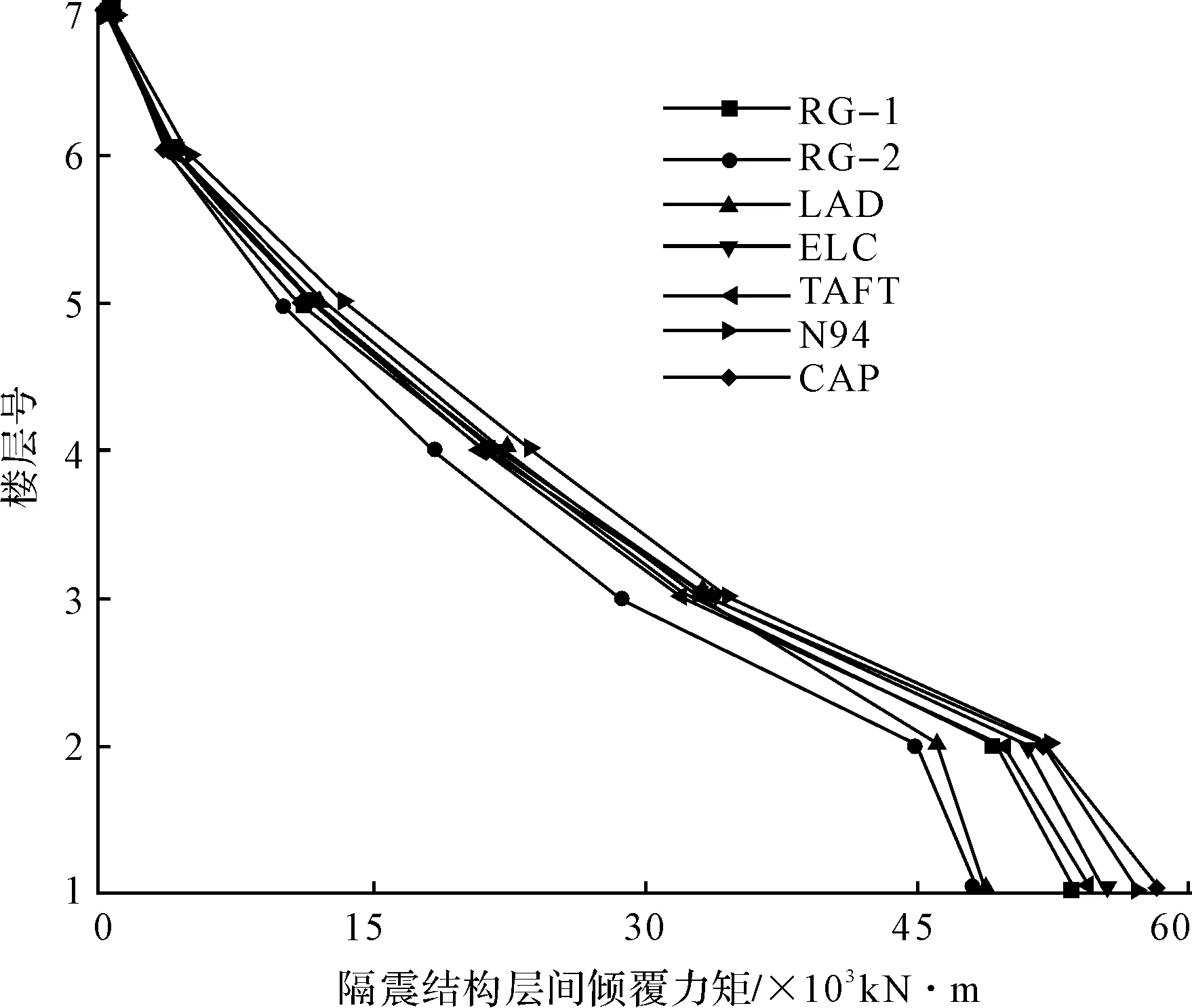

通过7条地震波进行时程分析计算得到非隔震结构和隔震结构的基底剪力值、倾覆力矩。7条地震波进行时程分析结果见图2~9,其平均值比值见表4、表5。由图2~9及表4、表5可以看出, 隔震层以上结构隔震后的楼层X方向剪力约降为非隔震结构的32%,Y方向剪力约降为非隔震结构的25%;隔震层以上结构隔震后的楼层X方向楼层倾覆弯矩约降为非隔震结构的30%,Y方向楼层倾覆弯矩约降为非隔震结构的23%。可以看出,结构设置隔震支座后结构层间剪力、倾覆力矩都大大降低。

图2 X方向非隔震结构层间剪力

图3 X方向隔震结构层间剪力

图4 Y方向非隔震结构层间剪力

图5 Y方向隔震结构层间剪力

图6 X方向非隔震结构层间倾覆弯矩

3.3 计算隔震后水平地震影响系数最大值

由表4、表5分析得到隔震层以上结构隔震前后,结构层间剪力比值的平均值和结构倾覆力矩比值的平均值见表6,其最大值为0.329 2。因项目距离发震断裂带5 km以内,所以考虑1.5的近场系数。据《抗规》第12.2.5条,确定隔震后水平地震影响系数最大值αmax=λsβαmax/φ=0.329 2×0.16/0.85×1.5=0.093(式中λs为近场影响系数)。综合考虑后, 上部结构设计隔震后水平地震影响系数最大值为0.10,在7度水平地震影响系数最大值0.08与7度水平地震影响系数最大值0.12之间,则结构隔震设计后,抗震设防烈度降低一级。

表4 非隔震与隔震结构层间剪力对比

表5 非隔震与隔震结构倾覆力矩对比

表6 隔震与非隔震层最大比值

注:此次设计采用的隔震支座剪切性能偏差为S-A类,故调整系数ψ取0.85。

图7 X方向隔震结构层间倾覆弯矩

图8 Y方向非隔震结构层间倾覆弯矩

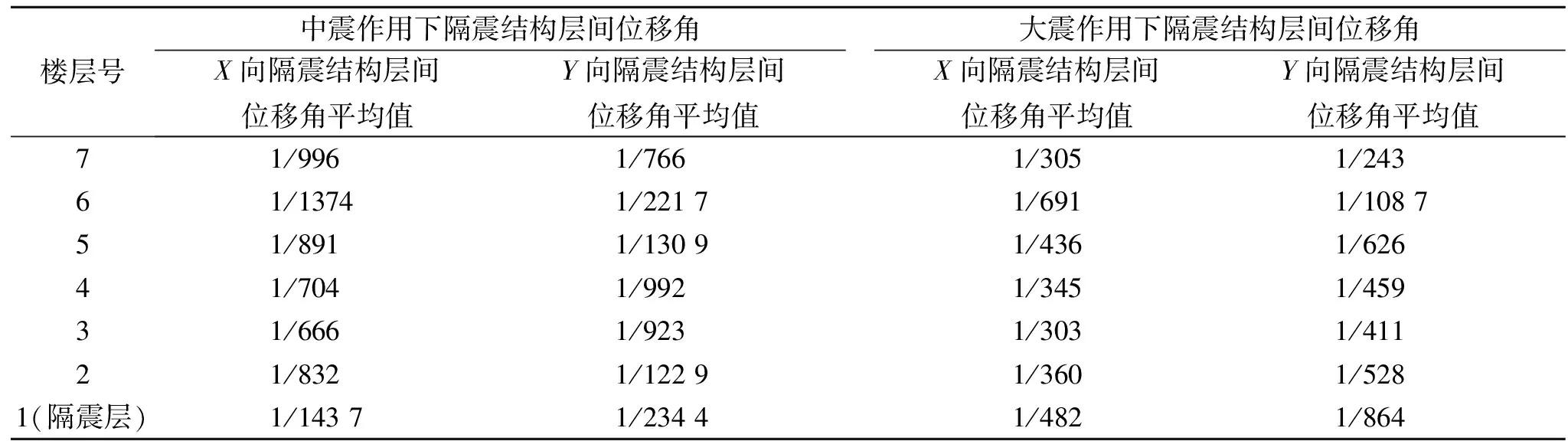

表7 中震作用下与大震作用下隔震结构层间位移角

图9 Y方向隔震结构层间倾覆弯矩

4 结构层间位移计算

对结构分别进行设防地震和罕遇地震下的层间变形验算。

1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地震;即:1.0D+0.5L+1.0Fek。得到设防地震下隔震结构层间位移角,见表7。由表7可知,采用隔震技术后设防地震下隔震结构最大层间位移角为1/666,小于弹性位移限值1/550,中震作用下结构属于弹性阶段。采用隔震技术后罕遇地震下隔震结构最大层间位移角为1/243,远小于隔震性能目标弹塑性位移限值1/100。

5 结 语

由于本工程属于重点设防乙类建筑。按传统的抗震方案计算时,抗震设防烈度需提高一度计算,采用隔震设计后,结构的周期明显延长,反应谱影响系数α显著的降低,抗震设防烈度需降低一度。从非隔震结构与隔震结构层间剪力、楼层倾覆弯矩以及结构层位移角对比分析可得出以下结论:

1)本结构隔震后结构周期延长3倍左右,增加了结构的柔性,显著地降低了共振现象的发生率;层间剪力为非隔震结构的30%左右,大幅度减少隔震层以上结构的水平地震作用。

2)隔震结构在设防地震作用下,水平向减震系数通过对比剪力平均比值与倾覆弯矩平均比值确定为0.329 2,根据规范要求,上部结构可按降低一度设计,但隔震后水平地震影响系数最大值为0.10,即7度0.08(0.12)之间。

3)中震地震作用下隔震结构最大层间位移角为1/666,满足框架结构层间弹性位移角1/550限值的要求。罕遇地震作用下隔震结构最大层间位移角为1/243,远小于隔震性能目标弹塑性位移限值1/100。

位于地震高烈度区,对于重点设防乙类建筑,按传统抗震设计方法时,结构主要构件(梁、柱、剪力墙等)的截面尺寸很大,配筋过多,工程造价较高,且建筑使用功能将受到明显的限制;采用隔震设计后,结构在地震作用下变形变小,内力降低,各项指标均满足预定的性能目标。说明隔震设计可以提高结构安全性并且能获得较好的技术经济效益。

[1] 韩淼,王秀梅.基础隔震技术的研究现状[J].北京建筑工程学院学报,2004,20(2):11-14.

[2] Skinner R I, Robinson W H, Mcvery G H.工程隔震概论[M].谢礼立,周雍年,赵兴权,译.北京:地震出版社,1996.

[3] 周颖,陈鹏,刘璐,等.9度区某高层酒店隔震设计及经济性分析[J].建筑结构,2016,46(22):59-63.

[4] 中国建筑科学研究院.GB 50011—2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.

[5] 广州大学,中国建筑科学研究院.CECS 126∶2001叠层橡胶支座隔震技术规程[S].北京:中国工程建设标准化协会,2001.

Analysis and Performance Comparison on the Isolation Structures of Teaching Buildings of a School in the Seismic Region of 8-Level Intensity

AbudureyimujiangKuerban,ChenGuoxin,AbuduxikuerZayiti

2017-03-16

阿布都热依木江·库尔班(1986—),男,新疆乌鲁木齐人,助教,从事建筑结构理论与计算方法研究。

TU352.1+2

B

1008-3707(2017)03-0021-05