美、德、日及金砖国家科技政策制定、发展与导向之比较研究

2017-06-29丁若沙

丁 若 沙

(中共中央党校,北京100000)

【财经与公共管理研究】

美、德、日及金砖国家科技政策制定、发展与导向之比较研究

丁 若 沙

(中共中央党校,北京100000)

科技政策对一国科技事业发展具有重要意义,通过比较金砖国家与美、德、日等主要发达国家的科技政策制定背景、科技投入和导向以及科技政策执行体系,能够使金砖国家了解和借鉴美、德、日等主要发达国家的科技政策,从而制定出有利于本国科技创新的科技政策,进而提升金砖国家的科技水平。同时,在我国提出“十三五”发展纲要和“一带一路”战略的当今,研究发达国家和其他金砖国家的科技政策可以为我国科技事业发展提供依据和借鉴。

科技政策;技术创新;金砖国家;国际比较

科技水平和科技创新效率水平的高低直接反映了一个国家的经济发展质量高低,是发达国家和发展中国家的一个重要差别[1]。作为科技管理活动中最重要组成部分之一,科技政策是国家对科技活动组织、干预、调控而制定形成的政策,反映了科技管理的主体内容。在经济全球化的背景下,各国的国家竞争战略在科技政策方面体现得愈发显著。当前,美国、日本、欧洲部分科技强国和“金砖四国”(指巴西、俄罗斯、印度和中国)以及南非等经济体都已经将科技发展作为其21世纪的主导发展战略,成为全力打造科技强国的基本公共政策,是制定和实现国家竞争战略的内在要求。

法国的让·雅克·萨洛蒙教授将科技政策定义为“政府采取的集中性的措施,一方面为了鼓励科学和技术研究的发展,另一方面为了一般性的政治目标利用这一研究的结果”[2]。科技政策是为了利用人和物的资源,推进政府和民间各部门中科学技术的各种活动,同时为了科学技术的基础研究不断完善;要重视科学技术与环境的协调,并建立由国家有计划有组织地实施有关科学技术的行动方针,以及为实现这个方针所采取行动的体系[3]。林慧岳[4]、成良斌[5]、赵筱媛[6]、孙蕊[7]等都对科技政策做出了相关阐述。在梳理相关文献的基础上,科技政策可界定为政府为促进科技快速、高效、合理发展而实行的各种方针、计划和制度法规及其政策导向。

习近平总书记指出,我国经济正处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的“新常态”时期,而突破经济发展瓶颈的根本出路在于创新,关键要靠科技力量。因此,党中央历来重视科技体制改革和创新工作,重视科技与经济的结合。据有关学者统计,1980—2005年间,中国颁布的各类科技政策共122 项,每年约有4项科技相关政策出台[8]。党的十八大报告提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”;党的十八届三中全会更是系统地提出了完善科技创新政策和制度的工作着力点。进入新时期,在以习近平为核心的党中央领导下,国家在“十三五”发展纲要和“一带一路”战略计划中,再一次提出并强调激发科技创新活力的相关科技政策,为推进科技创新治理体系和治理能力现代化赋予了新的内容。

1 国际科技政策现状及制订的背景

1.1 主要发达国家科技政策制定的背景与主要内容

1.1.1 美国

(1)美国科技政策制定的背景。美国是当前世界公认的最发达国家之一,虽然只有200多年的历史,但自20世纪40年代,尤其是二战后迅速发展成为世界头号经济与科技强国,这与美国政府适时转变且非常有力的科技政策密不可分。20世纪90年代初,为了推动美国科学技术迅猛发展,美国实施更加积极的科技政策,不同部门先后发布战略报告对高新技术的发展进行干预,这些战略规划对美国经济发展影响重大,并成为提高美国产业竞争力和综合国力的策略手段之一。

(2)美国科技政策的主要内容。一国科技创新能力的形成和提高是同科技投入紧密相关的。从二战开始,美国政府更加重视科学技术发展,科研经费大幅度增加,到了20世纪80年代,美国科研经费投入几乎等同于西方另外9个国家(日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、荷兰、瑞典和瑞士)的科研经费总额[9]。1995—2001年间,以1995年购买力平价的美元计算,美国的研究与开发投入量突破1 500万亿美元,日本为620万亿美元,德国为300万亿美元。美国研发投入的年平均增长率为5.4%,是5个工业发达国家(美国、日本、德国、法国和英国)中最高的[10]。这是美国科技创新成果源源不断产生的物质投入基础。美国尤为注重高级人才的培养,一方面在大规模投入国防科研的同时,培养了大批工程师和科学家。二战及冷战期间,大规模的国防需要促使美国政府培养了大批的科研人才。另一方面,随着美国军民融合事业的不断发展,国防和民用领域高科技技术人才相互交流,在客观上也提高了美国科技人才的质量[11]。除了本国对于科技人才的培养外,美国还通过技术移民,利用提供工作与学习机会,从世界范围内扩充技术型人才。虽然911等恐怖袭击事件后,美国政府的移民及签证政策收紧,但在引进技术型人才方面,美国政府依旧予以了种种优惠条件[12]。美国政府深刻地意识到,基础研究对于科技的长远发展和科技的革命性进展具有深层作用。他们在制订和实施科技政策时对基础研究给予了特殊的倾斜与重视,尤其是在联邦政府重视的基础科学研究领域,以确保美国在世界科学范围的领军地位。同时,包括美国在内的发达国家日益加强科技政策研究的科学化与规范化。2007年,美国国家科学基金(NSF) 设立科学创新政策项目(Science of Science and Innovation Policy,SciSIP),为科技政策学研究提供方法基础和相关资助,探索有效地分析科技机构的管理数据(STAR METRICS),以及发展数据挖掘和展示工具等[13]。2011年,已有132项研究和学术会议得到了该项目资助,总金额接近8 000万美元[14]。2008 年,美国发布了科技政策学(Science of Science Policy,SoSP)路线图,该路线图提出SoSP作为一项新兴的交叉学科,为美国政府及政策制定者在探索科技创新规律和评价科技事业发展方面提供量化数据、研究方法及工具[15]。SoSP开创性地将大量数学、计量模型和计算机科学带入到科技政策的制定当中,提供了一系列复杂而又合理的反映指标,使得科技政策和科技战略的制定更具预防性和超前性,成为美国政府在科学技术领域发展的重要指导。2010 年,欧盟与美国联合举行欧美科技政策学讨论会( EU/US Science of Science Policy workshop),推进全欧洲范围内科技政策方法、工具、数据方面的研究规范化[16]。

1.1.2 日本

(1)日本科技政策制定的背景。日本作为亚洲第一发达国家,其经济与科技的发展速度令世界侧目。作为一个国土面积不大,资源贫乏的国家,日本政府极其重视科技事业的发展,科技立国成为日本各届政府的主导思想之一。从20世纪90年代经济泡沫破灭以来,日本各届达成了发展原创性技术以及创造新兴产业,通过创新走出经济困局的共识[17]。1995年,日本国会一致通过了《科学技术基本法》, 主要内容包括:着重培养研究者的创造性,发展基础研究和应用研究,实现科技、人类社会与自然和谐发展,这标志着日本科技政策开始注重基础研究并鼓励创新。与此同时,为了更前沿的新技术与新知识的产生,日本开始制定并实施“科学技术基本计划”,并做出决定,政府在5年内投入17兆日元资金,补足科学技术事业发展的预算[18]。

(2)日本科技政策的主要内容。日本全面改革科技体制,并配合相关法律和计划进行实施。2001年,日本决定设置“综合科学技术会议”,政府合并“文部省”和“科学技术厅”为“文部科学省”,增强了国家对于科技活动的控制能力,同时出台“产业技术力的强化和产学官联合的结构改革”指南,有效提高了大学等科研部门中科研人员的工资待遇[19],实现了科技资源的最大化利用和最优化配置。日本企业创新是日本科技创新的动力源。日本资源匮乏,对外严重依赖,在经历20世纪五六十年代的大规模技术引进之后,日本政府逐步改良了这一科技发展模式,开始侧重学习西方发达国家的先进理念,努力实现技术创新本土化运作[20],从而适应全球化市场的需求,保证本国发展的核心竞争力。日本政府出台相关企业补贴政策,激发企业的技术创新积极性,加强民间自主研发能力。2009年以来,日本企业的研发投入连续三年递增,到2012年,日本研发投入已近12万亿日元,同比增长达4.3%[21]。

1.1.3 德国

(1)德国科技政策制定的背景。德国是一个重视科学技术的国家,不管是自然科学还是社会科学,德国取得了大量的成就。德国基本法规定德国科技发展政策的基本原则是“科学自由,科研自治,国家干预为辅,联邦分权管理”[22]。长期以来,德国政府一直坚持科技政策的基本原则,促进科技发展。同时,为了进一步提高国家综合技术创新能力,德国政府提出建设世界“智谋工厂”的口号, 采取措施激励创新,鼓励基础研究及工业研究,并大力发展基础教育事业。德国能在二战后迅速迎头赶上并跻身世界强国,与德国政府对基础研究的一贯重视密不可分。

(2)德国科技政策的主要内容。德国联邦政府强调对科学研究与开发经费的投入。在科技总投入、国内生产总值比重及人均投入资金比例等方面,德国在世界主要发达国家科技投入中常年位列前五,仅次于美国和日本。德国建设了一批具备较强基础研究的大学,并成立了马普学会[23]。作为一个独立非营利的研究组织,其前身为威廉皇家学会的马克斯·普朗克科学促进学会(简称马普学会),以德国联邦政府和州政府立项、拨款以及私人捐助为经费来源,从事自然科学、生命科学和人文社科方面的基础研究,并与各高校及其他研究机构合作,开辟了许多新的基础研究领域并提供相关资金及设备支持。近年来,马普学会已发展成为拥有近百家研究所、5 000名科学家以及万名博士生和博士后的大型全国性学术机构。马普学会与德国的众多科研院校一起,成为德国基础研究的主力。2006年,德国联邦政府出台了首部全国性、跨领域、跨部门和涵盖所有政策范围的国家科技发展战略——“德国高技术战略”,开辟新市场、新领域和新空间,促进各界资源整合,为创新型人才、企业和科研人员提供全面支持,重点发展尖端技术,提升国家创新能力,最终使德国成为世界研究与创新大国强国[24]。2012年,德国政府经济技术部颁布“技术激情——勇于创新,加强增长,塑造未来”的创新纲领,为德国科技进步与创新发展提出了更为具体的目标,这些都体现了德国联邦政府在国家加快科学技术事业发展及提高创新效率方面所做出的不懈努力与具体政策导向。

1.2 金砖五国科技政策制定的背景及主要内容

(1)金砖五国科技政策制定的背景。“金砖”五国是指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这五个新兴经济体。21 世纪以来,金砖五国作为新兴经济体,其增长的势头较为强劲,2014年,其GDP总量已经占到了世界GDP总量的21.81%[25]。但是,金砖五国的授权专利数占世界总数的比重还很小,在知识产权保护和专利发明方面存在较大距离。金砖国家的创新效率与发达国家相比还有很大差距,专利总数占世界比重远低于主要发达国家,在创新产出方面,2006年俄罗斯的人均专利数不到美国的1%,中国、印度和巴西三国也都是美国的5%左右。金砖国家的高质量研究论文也都不及美国的10%。可见,金砖国家在发展建设国家科技创新体系时,不能仅着眼于大规模投入,更要重视创新效率研究[26]。

(2)金砖五国科技政策的主要内容。金砖五国在科技政策上具备很多共性,各国实施或拟实施的科技政策均涵盖了知识产权保护、科技组织、创新激励和科技创新潜力培养等方面,不可谓不全面,不过由于各国存在政治体制、经济发展以及历史文化风俗等方面的差异,五国政府的科技创新政策在目标、导向、方式和具体实施路径上侧重点也各有不同,五国政府也都针对本国国情,颁布实施了一系列各具特色的科技政策。金砖国家普遍处于与发达国家的科技创新追赶期,所以都以集中协调型的科技体制为主。例如中国与巴西分别出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》和《2007—2010年巴西科技与创新行动计划》,都提出国家创新系统需要依托国家整体与区域之间个体有效协作、互动,以国家战略高度来确定创新技术的发展方向。印度将本国的科技发展战略作为国家社会经济综合发展战略的一方面,虽然并没有单列出来,不过在实际的印度“五年计划”中,对科学技术事业发展做出了十分详尽的规划,以便各部门机构制定具体的科技发展计划。俄罗斯和南非也都出台了未来数年的科技发展战略规划,体现国家在发展科技创新事业的集中意志和理念,将科技创新提高到国家战略安全地位。在科技基础设施投入方面,金砖五国加大投入,通过采取大力支持技术中心、工业技术研究院、科技园、孵化器等创新平台建设的措施,建立并发展创新机构网络和科技中介服务体系。在许多领域都由国家政府牵头,协调各种资源,努力实现区域间的创新发展,加快科技创新的商品化步伐,提高科技转化效率[27]。

2 科技投入与科技创新导向的国际比较

2.1 科技投入总量、结构以及经费来源

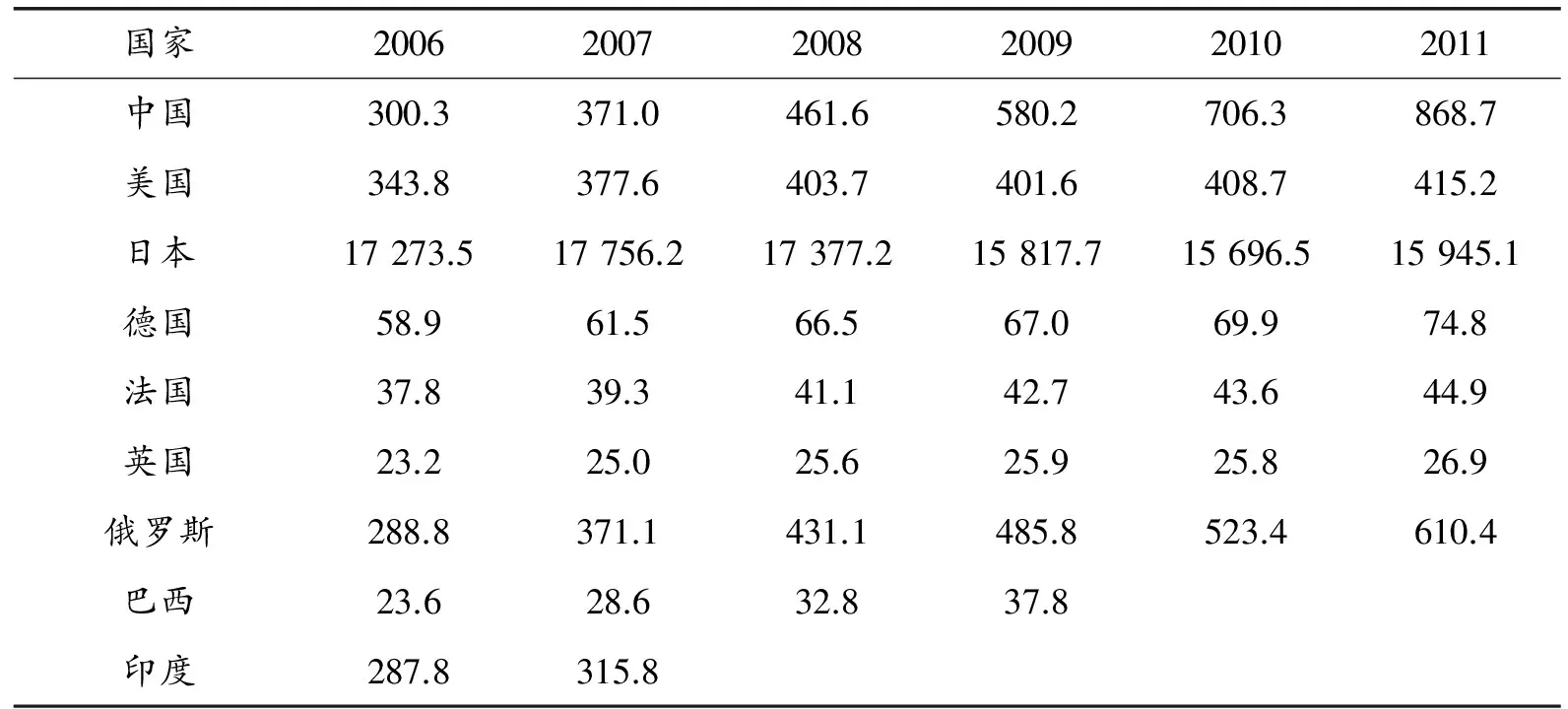

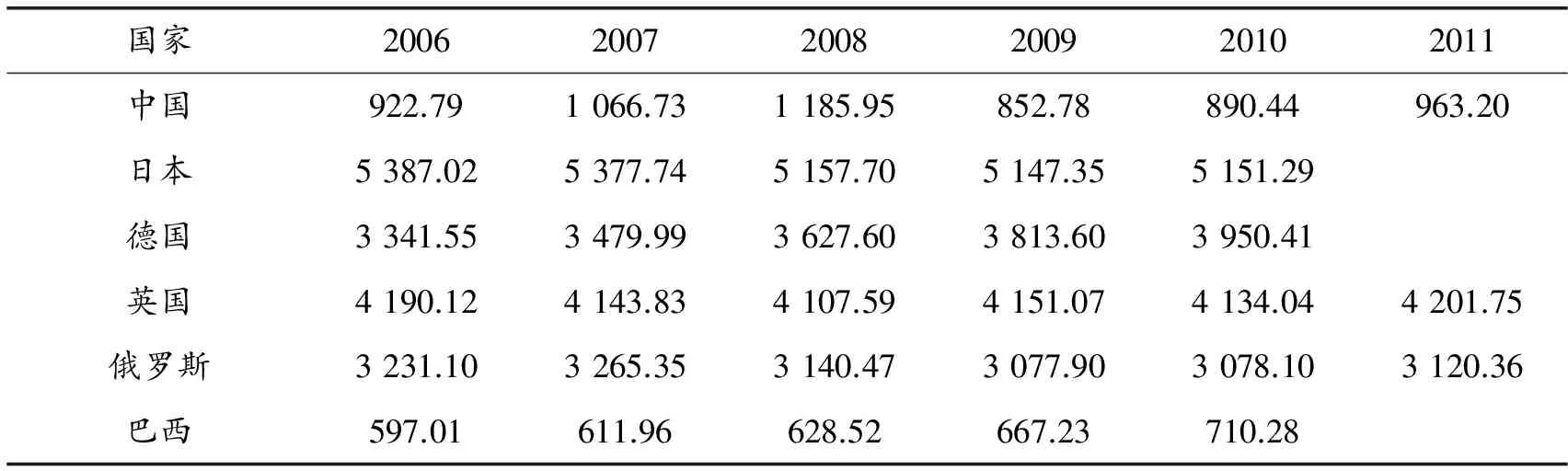

(1)科技投入总量。在经济全球化的背景下,科技竞争力首先体现在科技投入方面[28]。按国际惯例,用 R&D 经费的支出水平表征一个国家科技投入的水平,发达国家除日本外都把研发经费占GDP的3%作为投入目标[29]。竞争的加剧使得单纯的劳动密集型产品失去优势,科技投入提高和自身科技研发能力的增强,才能最终提高产品的竞争力。各国因此对科技投入愈发侧重,R&D 经费总量逐年递增(见表1)。由表1中的数据可知,R&D 经费增速迅猛,但与西方发达国家差距仍十分明显。

表1 R&D经费投入情况(单位:10亿本国货币单位)

数据来源:《中国科技统计年鉴2007—2013》

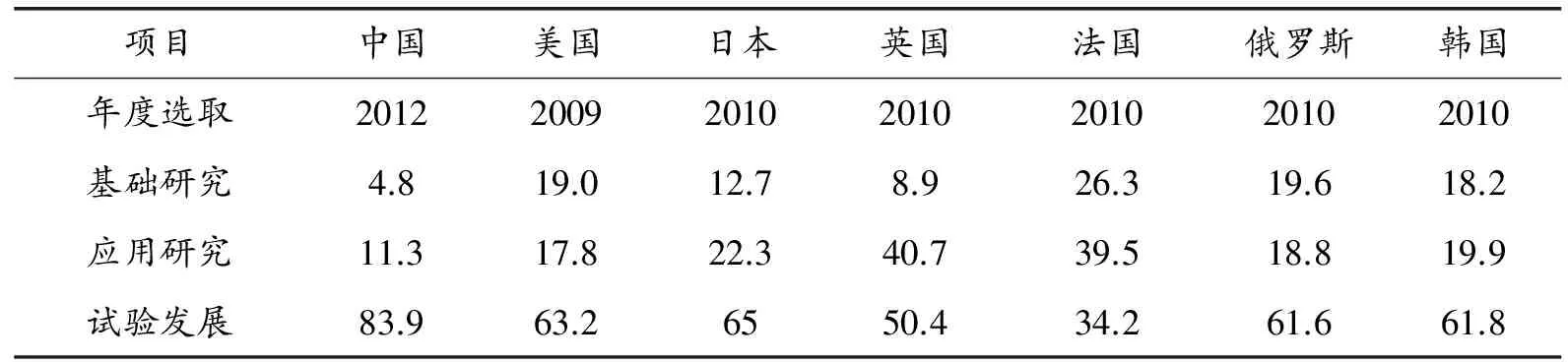

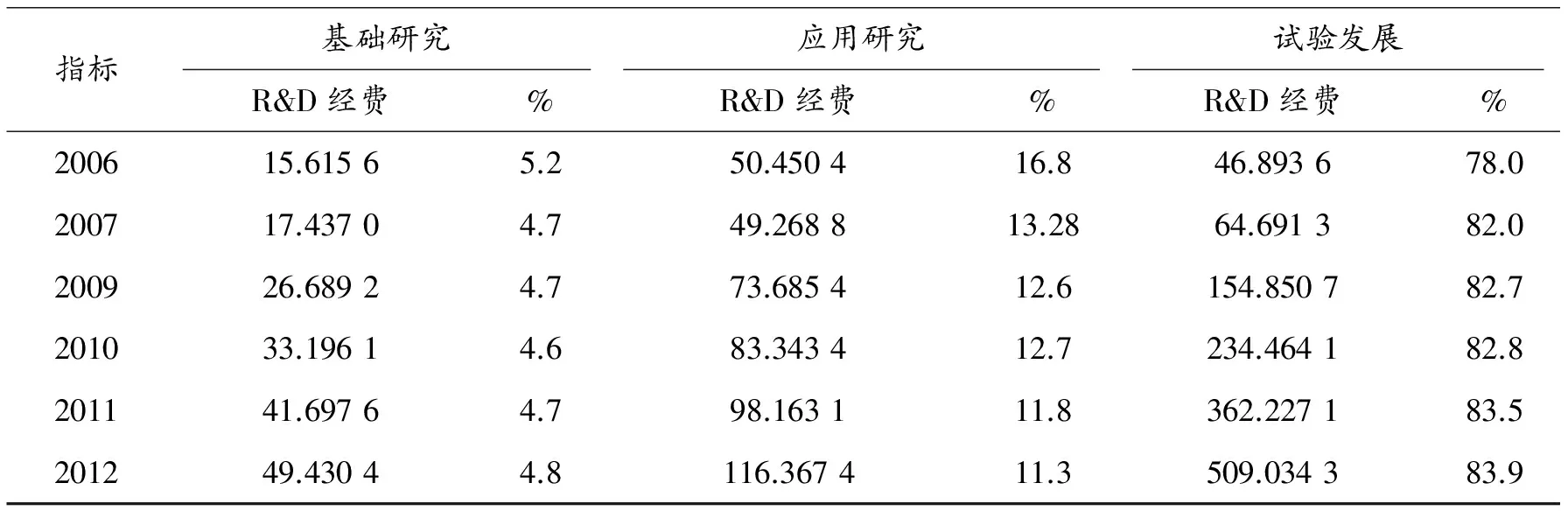

(2)科技投入结构。科技投入的研究类型可分为基础研究、应用研究和试验发展三方面。基础研究为应用研究与试验发展提供支持和保障,因此,基础研究投入比例决定了国家中长期竞争力[30]。由表2数据可以看出,发达国家在2010年左右基础研究投入高达18%,而我国2012年仅有4.8%,基础研究投入严重不足,这与我国科技投入过程中过于追逐短期目标有关。多数国家把60%左右的经费用于试验发展,在科技投入中占最大比例,与表2中的对比国家不同的是,我国试验发展的经费比例过高,占83.9%,这反映了投入巨大却效率低下、存在大量重复科研立项等问题;此外,同类项目得到不同计划的支持,有的项目在各种计划中获得同类型资金支持总量超过项目实际所需资金。还有的项目在不同年度不同机构进行立项研究,以及项目的各个研究阶段同时申请并获得支持[31]。由此导致科技资金在多个省份分散,由不同单位及相关研究人员对许多类同项目同时进行低水平研究,研究资金无法集中,也会造成科研效率低下等问题。由于我国GDP的快速增长,科技投入不断增加,但投入结构改变却不大(见表3),从表3可以看出,2006—2012年我国科技投入逐年增长,2012年基础研究的投入是2006年的3倍还多,2012年的试验发展投入是2006年的10多倍,但从投入结构上并没有显著变化,基础研究占比变化不大,其中应用研究投入占比有进一步降低的趋势。

表2 科技投入结构(单位:%)

数据来源:《中国科技统计年鉴2013》

表3 中国R&D经费投入结构(单位:10亿元)

数据来源:《中国科技统计年鉴2007—2013》,其中2008年的部分数据缺失,这里没有列出

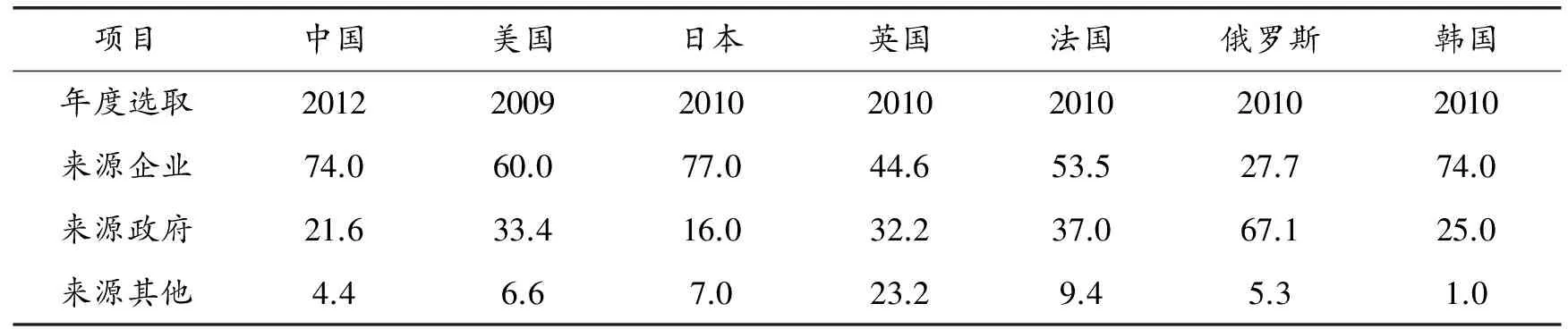

(3)科技经费来源。科技经费来源主要有企业资金、政府投入和金融机构融资3个方面,见表4。

表4 科技经费来源(单位:%)

数据来源:《中国科技统计年鉴2013》

在科技发展的初始阶段,政府资金投入是科技发展的主要推动力[32],而在科技发展的中后期,企业资金投入将更加重要和积极[33]。发达国家科技发展程度相对我国要强很多,但我国政府资金投入又相对较低,这说明在很多科技发展领域,政府资金推出的时机过于提前了。俄罗斯由于其经济结构,现在的科技创新还处于政府资金推动的阶段,西方发达国家普遍将政府投入目标设定在33%左右[34]。显然,我国还需要国家财政加大投入来鼓励科技创新和发展,尤其是航天航空、计算机及相关领域、生物生化等产业科技创新方面需要加大财政投入。

经济发达国家科技投入的主体是企业,世界500强企业科技经费投入一般占到销售额的5%~10%,而我国大中型企业科技经费投入也仅仅为0.75%,中小企业由于资金匮乏,创新意识不足,其科技投入总量更低。可见,我国企业的研发(R&D)经费投入仍然是相当不足。

金融机构融资与国家的货币政策紧密相关,通货膨胀期间,金融机构通过紧缩银根、提高利率等措施限制对企业的科技贷款。多数金融机构更愿意投入到安全性相对高的科技项目,这就降低了基础研究、部分应用研究项目的金融机构融资来源的可能性[35]。

2.2 科技创新导向的国际比较

(1)科技创新人才政策导向的国际比较。科技政策从科技这一视域来推动社会进步和发展,其作用对象通常是科技组织及其成员,如企业研发部门。由表5数据可以看出,我国科研人员总数与主要发达国家以及金砖国家相比不算低,但反映一个国家或地区的科技创新能力的指标不是研发人员的绝对数量,而是研发人员占人口或劳动力的比例[36]。我国每万人中科研人员数量相对于发达国家就有较大差距,发达国家每万人中研究人员平均达到86.75人,而我国只有27人,不到发达国家的1/3。

表5 R&D研究人员数量比较(2006—2011)(单位:每百万人)

数据来源:世界银行数据库

创新是企业竞争力的核心,持续提高企业的创新能力关系到一个国家的发展常态。对于企业而言,提高员工的创新能力是一件十分务实的事,而这离不开国家政策导向[37]。尤其在我国,国有企业的创新能力提升关系到国计民生,国家政策导向会直接体现在这些企业中,除了单纯的投入以外,企业对于创新人才的管理和再培养也愈发重要。对于员工而言,除人格特质、价值观和知识等个体因素以外,任务和社会情境等情境因素也深刻影响着员工的自主创新能力,并且这些情境因素也与其个体因素相互作用,当国家政策导向不断刺激企业战略以提高创新能力为目标时,企业的工作任务和社会情境也会不断作用于员工身上,保守价值观较高的企业员工会对变革型企业管理层反应更加积极[38]。领导层对于工作提出的创新性目标有益于提高员工的创造力,国外学者Ohly 和Fritz发现长期时间压力和工作控制可以提高企业员工的工作创造力[39]。领导层在企业管理工作过程中,其鼓励创新的心理激发会对员工创新能力起到很强的积极影响。[40]可见,国家在科技创新人才政策导向方面,尤其是在对企业的创新人才管理和员工培养方面,还需要更为细致的政策导向,不然人才创新战略的实施将成为一句空话。

(2)科技资源配置与科技创新导向的国际比较。工业发达国家在科技资源配置政策上通常都是将科技资源高度集中到战略重点产业,与国家产业政策相互适应,因此,科技资源配置政策导向将影响产业政策和产业的发展趋势[41]。

科技政策是现有高科技产业运行以及科研创新的经验总结,是对未来科技发展的导向,更是科技资源配置的指导,科技政策的贯彻实施有利于充分调动各种资源,确保科技创新产业良性发展。例如,美国作为世界最大的经济体,其高新技术的发展有重要贡献,这与科技资源不断向高新技术产业转移密不可分。在其经济结构转变的过程中,以科技政策引导其科技资源向高新技术产业集中,着眼于为资源配置提供良好的外部环境和运行机制,确保科技资源配置的通畅性。此外,除了企业、科学家和社会精英参与到技术创新浪潮中外,许多来自草根阶层的实践者在国家的引导下,积极发挥主观能动性,使美国草根创新蔚然成风[42]。日本科技发展,关键在于有一套持久有效的科技政策形成机制,日本的科技政策中央咨询决策机构在日本国家政策形成机制中扮演十分重要的角色,这一机构的形成从“科学技术会议”起始,历经“科学技术会议”到“综合科学技术会议”,再到“综合科学技术创新会议”的演变,日本政府这一系列的政策改革,强化了中央咨询决策机构的“指挥部”职能,实现了由“政府主导”的“自上而下”政策形成机制,实现与原有的由“官僚主导”的“自下而上”政策形成机制的制度对接与有机融合,这是对原有的“官僚主导”的“自下而上”政策形成机制的继承与发展,解决了“多元官僚制”存在分散决策与协调性不一致的不足,逐步消除政策导向层面对科技创新行为的不良影响[43]。具体体现在以下三个方面:一是积极进行科技政策的调整,不断引导科技资源优化配置,充分发挥市场机制的作用,遵循科技发展规律,确定科技发展方向,部署和集中科技力量发展重点领域,发展高新技术产业;二是加强民间企业的研发主体作用,企业依靠自身的研发力量,开发新产品并努力快速达到世界顶尖水平;三是实事求是,在发展中不断调整并出台新的科技政策。

(3)军民融合科技创新导向的国际比较。二战期间及二战后,各个发达国家,包括我国在内的主要发展中国家,都经历了以国防军事为导向的科技发展阶段,各国对于军事科技发展的巨额投入从未停止,而如何将庞大的军用科学技术研发资源有效转化到民间,实现军民科技的更有效融合,成为各国政府、学界及企业的一个共同议题,我国的“十三五”规划纲要更是将军事工业、航空航天产业以及军民融合事业作为我国未来的重点发展领域,而这些科技资源如何更有效地配置,离不开科技创新的合理导向。

在军民融合过程中各国的科技政策也不尽相同,各国不仅在科技政策中向军民融合技术发展进行引导,而且成立军民融合决策和调控机构[44]。冷战结束后,美国加强经济建设,削减国防投入,原有的军民分离体制越来越不适应变化的世界科技和安全形势。在减少投入的同时还要保持军事优势的要求下,美国政府提出了军民一体化发展战略[45],1994年美国的《军民一体化的潜力评估》将军民一体化作为长远发展规划形成国家战略总体设计,国防部也制定了相关政策,深层次促进军民融合《国防报告2001》称:美国原先军民分离的两个工业基础基本融合为一体,并将优先发展军民两用技术,国防优先采购技术先进成熟的民用技术。日本主要采用寓军于民发展战略,制定相关科技政策大力发展军民两用技术,建立国家创新体系,重视军民融合基础研究,坚持军民融合发展道路,在信息技术、机器人、汽车船舶工业等方面都具有军民两用优势[46]。英国也制定并出台了促进军民技术融合的政策,并加强了相关投入,20世纪80年代中期,英国启动联系计划,拨巨资加速政府机构、企业和大学等科研机构的科研成果转化,超过2亿英镑的资金投入到众多具体研究项目当中[47]。

3 结语

通过对部分发达国家与发展中国家科技政策的比较,我们看到,对于发展中国家而言,应该认真学习和借鉴发达国家在促进科技创新与进步方面的措施。

首先,发展中国家更应重视科技创新人力资源的培养与发展,发挥国家科技政策的导向作用。以我国为例,当前我国科普教育事业发展显著,在发展中国家中名列前茅,但平均国民受教育水平仍然较低,科技创新意识偏低。据中国科协调查显示,2015年我国公民具备科学素质比重超过6%,同比增长了近90%,但城乡分布、年龄分布和男女性别分布都很不均衡[48]。说到底,科技人才才是科技创新事业不断前进的源泉,与发达国家相比,发展中国家近年来在引进科技人才、培养科技人力资源本土化层面发展迅速,但在具体的科技创新落地方面,发展中国家应该制定更为有利于科技人才培养导向及外部环境完善的相关科技政策,为科技人力及物质资源提供保障。

其次,发展中国家更应该加强基础研究创新体系建设。许多发展中国家在一定程度上还以引进科技创新及研究成果为主。从日本的经验与教训可以看出,缺乏原创性的科技创新最终会导致一国的科研水平后劲不足,原创性的科技创新有利于新领域、新学科和新技术的产生和发展,最终可以使一国保持长期的科研领先地位[49]。除了增加基础研究投入以外,发展中国家想赶上发达国家的科研水平,还需进一步鼓励原创性科学研究,在本国科技政策的合理引导下,开创规范可行的绩效评估体系,搭建优质的科研平台,让科研人员享受到充分的科研资源,在基础研究进步的同时,不断创新。

最后,发展中国家更要重视企业的自主科技创新能力的培养。企业是科学技术创新最终反映到国民经济增长的主体,政府、高校及科研机构的政策支持与专利成果的产生,最终需要企业通过产品来表现,同时新技术、新专利及新产品的进步更新,也离不开企业整合科技资源,提高科技转化效率,实现品牌战略。在这一点上,发展中国家与发达国家还存在一定差距,尤其与美国、日本等科技强国相比,许多发展中国家的科技创新效率还很低下,企业自主创新能力不足,亟待进一步发展。

[1] 白俊红,王林东.创新驱动是否促进了经济增长质量的提升[J].科学学研究,2016,(11):1725-1735.

[2] Salomon,Jean-jacques.Science studies and the development of science policy,in science,technology and society:A Cross-Disciplinary Presective[M].Ed.Ina Spiegel-Rising and Derek de Sololá Price.SAGE Pulications,1978:45-46.

[3] 段小丁,乾侑.日本科技体制与政策的沿革及现状[J].中外科技信息,1987,(3):25-30.

[4] 林慧岳.论科技政策的体系结构和决策模式[J].自然辩证法研究,1999,(10):24-28.

[5] 成良斌.论科技政策的本质和目的[J].科技管理研究,2002,(4):1-4.

[6] 赵筱媛,苏竣.基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J].科学学研究,2007,(1):52-56.

[7] 孙蕊,吴金希,王少洪.中国创新政策演变过程及周期性规律[J].科学学与科学技术管理,2016,(3):13-20.

[8] 刘凤朝,孙玉涛.我国科技政策向创新政策演变的过程、趋势与建议——基于我国289项创新政策的实证分析[J].中国软科学,2007,(5):34-42.

[9] [美]约翰·阿利克,刘易斯·布兰斯科姆.美国21世纪科技政策[M].华宏勋,译.北京:国防工业出版社,1999:87,163.

[10] OECD.OECD Science,Technology and Industry Scoreboard[M].Paris:Organization for Economic Co-operation and Development,2003.

[11] 谢治国,胡化凯.冷战后美国科技政策的走向[J].中国科技论坛,2003,(1):137-140.

[12] Ryo Horii.Wants and Past Knowledge:Growth Cycles with Emerging Industries[J].Journal of Economic Dynamics & Control,2006,36(2):220-238.

[13] National Science Foundation.Science of Science and Innovation Policy Program Solicitation[EB/OL].(2007-05-22)[2017-03-05].https://www.nsf.gov/pubs/2007/nsf07547/nsf07547.htm.

[14] National Science Foundation.SciSIP Award Search[EB/OL].(2011-04-15)[2017-03-05].http://www.scienceofsciencepolicy.net/awards.

[15] National Science and Technology Council Office of Science and Technology Policy.Report on the Science of Science Policy to the Subcommittee on Social,Behavioral and Economic Science,Committee on Science[EB/OL].(2008-11-09)[2017-03-03].http://www.whitehouse.gov/files/documents/ostp/NSTC%20Reports/39924_PDF%20Proof.pdf.

[16] Cozzens S E.Science and Innovation Policy Studies in the United States,Past and Present[EB/OL].(2013-12-02)[2017-03-03].https://www.Cgee.Org.br/atividades/redirect.php? idProduto = 6076.

[17] Council for Science and Technology Policy.Japan’s Science and Technology Basic Policy Report[EB/OL].(2010-12-24)[2017-03-03].http://www8.cao.go.jp/cstp/engish/ basic/4th-BasicPolicy.pdf.

[18] 山崎正胜.日本科学技术政策的特征[J].科学学研究,2002,(4):402-405.

[19] 冯玄玉,李国良.日本产学官联合模式的政府推进路径及大学实绩分析[J].现代日本经济,2015,(6):21-33.

[20] 张肃,黄蕊.技术创新视角下日本经济的赶超与停滞[J].现代日本经济,2016,(5):75-82.

[21] 郑宇冰,管美鸣,陈喜乐.战后日本科技政策演变及其执行力研究[J].科学管理研究,2013,(5):108-112.

[22] The Parliamentary Council.Basic Law for the Federal Republic of Germany[EB/OL].(2010-07-21)[2017-03-03].http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0012.

[23] Hans Sachsse.TechnikundVerantwotung[M].Freiburg,1972:144.

[24] 葛春雷,裴瑞敏.德国科技计划管理机制与组织模式研究[J].科研管理,2015,(6):128-136.

[25] 张少杰,林红.“金砖五国”服务业国际竞争力评价与比较研究[J].中国软科学,2016,(1):154-164.

[26] 欧阳哓,陈琦.‘金砖国家’创新体系的技术效率与单因素效率评价[J].数量经济技术经济研究,2014,(5):71-85.

[27] 韩凤芹,樊轶侠.“金砖四国”科技政策的比较分析与启示[J].经济研究参考,2013,(72):19-35.

[28] Marc J.Schniederjans,Jamie L.Hamaker.A new strategic information technology investment model[J].Management Decision,2003,41(1):8-17.

[29] Luca Berchicci.Towards an open R&D system: Internal R&D investment,external knowledge acquisition and innovative performance[J].Research Policy,2013,42(1):117-27.

[30] Irini Voudourisa,Spyros Lioukasa,Maria Iatrellib,et al.Effectiveness of technology investment: Impact of internal technological capability,networking and investment’s strategic importance[J].Technovation,2012,32(6):400-414.

[31] 王玉民,刘海波,靳宗振,等.创新驱动发展战略的实施策略研究[J].中国软科学,2016,(4):1-12.

[32] Magda Kandil.Determinants of cyclicality in the current account balance: Evidence from advanced and developing countries[J].International Journal of Development Issues,2012,11(3):235-258.

[33] Wang Bin,Wang Xiufang,Wang Jianzhong.Construction and Empirical Analysis of Agricultural Science and Technology Enterprises Investment Risk Evaluation Index System[J].Ieri Procedia,2012,2(4):485-491

[34] Xu Xiaoming,Yan Yanyang.Does government investment crowd out private investment in China[J].Journal of Economic Policy Reform,2014,17(1):1-12.

[35] Julie M.Mueller.Estimating Arizona residents’ willingness to pay to invest in research and development in solar energy[J].Energy Policy,2013,53:462-476.

[36] Zika J,Frantik E,Horvath M.Relaxation disturbances and intervention in R + D personnel[J].Activitas Nervosa Superior,1982,S(3):400-402.

[37] 张丽华,朱金强,冯彩玲.员工创新行为的前因和结果变量研究[J].管理世界,2016,(6):182-183.

[38] Zhou J,Shin S.J,Brass D.J,et al.So-cialNetworks,Personal Values,and Creativity:Evidence for Curvilin-ear and Interaction Effects[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(6):1544-1552.

[39] Sandra Ohly,Charlotte Fritz.Work characteristics,challenge appraisal,creativity,and proactive behavior: A multi-level study[J].Journal of Organizational Behavior,2010,31(4):543-565.

[40] Zhang X,Bartol KM.The Influence of Creative Process Engagement on Employee Creative Performance and Overall Job Performance:A Curvilinear Assessment[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(5):862-873.

[41] FAN Fei,DU Debin,WANG Xinzhu.The measure and characteristics of spatial-temporal evolution of China’s science and technology resource allocation efficiency[J].Journal of Geographical Sciences,2014,24(3):492-508.

[42] 王昌林,姜江,盛朝讯,等.大国崛起与科技创新——英国、德国、美国和日本的经验与启示[J].全球化,2015,(9): 39-49.

[43] 平力群.日本科技创新政策形成机制的制度安排[J].日本学刊,2016,(5):106-126.

[44] 杜兰英,陈鑫.发达国家军民融合的经验与启示[J].科技进步与对策,2011,(23):126-130.

[45] Jacques S.Gansler.Defense conversion: Transforming the arsenal of democracy[M].Cambridge, MA: The MIT Press,1995.

[46] 赵澄谋,姬鹏宏,刘洁,等.世界典型国家推进军民融合的主要做法分析[J].科技政策与管理,2005,(10):26-31.

[47] 陈喜乐,朱本用,杨洋,等.试论二战后科技政策的范式转变[J].自然辩证法研究,2015,(6):72-77.

[48] 王玉民,刘海波,靳宗振,等.创新驱动发展战略的实施策略研究[J].中国软科学,2016,(4):1-12.

[49] 刘永林,傅正华,刘泽政.美日韩三国科技政策的演变及对我国的启示[J].科技管理研究,2013,(2):31-35.

【责任编辑 马小侠】

A Comparative Study of Policy Formulation,Development and Orientation of Science and Technology of Developed Countries like American, Germany,Japan and BRICS

DING Ruo-sha

(Party School of the CPC Central Committee,Beijing 100000,China)

Science and technology policy is of great significance on the development of science and technology cause for one country.This paper argues that the comparison of the background of policy formulation,the investment and the orientation,and the executive policy system for the science and technology between BRICS and main developed countries like American,Germany and Japan,is helpful for the BRICS countries to understand the science and technology policy of the developed countries mentioned above and use it for reference to formulate new policy for the science and technology development and promote the science and technology level in BRICS.Presently,since the outline of the 13th Five-Year Plan and the strategy of One Belt and One Road have been proposed by China,the study of the science and technology policy of the developed countries and other BRICS countries can provide useful experience and basic reference for the science and technology development of China.

science and technology policy; technological innovation; BRICS; international comparison

F116

A

1009-5128(2017)08-0083-09

2017-03-30

中国博士后科学基金项目:科技政策与科技创新效率的国际比较(中博基字[2016]8号)

丁若沙(1987—),男,陕西铜川人,中共中央党校博士后,经济学博士,主要从事科技经济与政策研究。