制定弹性化学习目标 促进学生差异发展

2017-06-23林俊

【编者按】教育的终级目标是培养人、完善人、发展人,是把自然人变成社会人,把感性人变成理性人,是为了提升人性,使之尽快走向崇高和完美。人的发展应该是参差多态,而不是整齐划一的,不同学生的差异发展应该成为教师教学追求的不二目标。

教学不仅要顺应儿童的身心发展规律,而且还要促进儿童的身心发展。 “适合的才是最好的”,这种理想发展就是满足学生不同需求、发展学生个性特长的差异发展。

差异发展是全面和谐发展的基础,人只有充分、自由地发展自己的特色和个性特长,才是最丰富、最和谐的发展。所以,我们应该明确“没有差生而只有差异”“不求人人成功,只要人人发展”的理念,关注每一位学生的个性差异,调动学生兴趣,激发学生潜能,吸引学生从行为上积极参与、认知上深度卷入、情感上主动投入学习活动,促进学生在原有基础上的增值发展。

【摘 要】将原来整齐划一的教学目标,改为学生能自主选择的弹性目标,可以更好地促进学生发展。鉴于我国大班额班级授课制的国情,制定弹性化教学目标,需要考虑学生群体共同目标达成与个体个性需求满足,教材教学内容难度与学生现实学情的关系平衡。一般可以从学生不同能力层次、班级整体学习水平和教学内容难度系数等三个维度制定弹性化教学目标。

【关键词】弹性教学目标;学生能力层次;班级整体水平;教学内容难度

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)10-0004-03

教学目标是师生通过教学活动预期达到的结果或标准,是对学习者通过教学以后将能做什么的一种明确的、具体的表述,主要描述学习者通过学习后预期产生的行为变化。教学目标是教学的核心和灵魂,它决定了教学的目的性、方向性和有效性。有研究结果显示,在教学中有明确的教学目标较之无明确的教学目标,效率可提高50%。

前苏联心理学家维果茨基的“最近发展区”理论为我们揭示了儿童潜在的发展可能性,两种发展水平之间的动力状态是由教学决定的。学生的发展很大程度上取决于教学能否激发、启动那些正待成熟的心理机能。我们认为,教学应促进潜在发展水平向现有发展水平过渡,教学目标应处于学生的“最近发展区”内。教学要实现这一过渡,应设定具有一定挑战性的教学目标。为了使教学目标对班级所有学生都具有挑战性,教学目标就必须与班级内不同层次学生的认知能力匹配,处于每个学生的“最近发展区”内。因此,课时教学目标的制定必须打破“大一统”,走向“弹性化”。将原来过于刻板的、整齐划一的教学目标,改为学生能自主选择的基础性目标、提高性目标、发展性目标等弹性目标,由学生根据自己的兴趣、需要、能力、优势等自主选择。

基于我国国情,目前大班额班级授课制下,制定弹性化教学目标,需要考虑学生群体共同目标达成与个体个性需求满足,教材教学内容难度与学生现实学情的关系平衡。一般可以从学生不同能力层次、班级整体学习水平和教学内容难度系数等三个维度制定弹性化教学目标。

一、依据学生不同层次,设定弹性化学习目标

在一个班级中要照顾学生的学习差异,有几个基本途径:一是同教材,同要求,异进度;二是同教材,同进度,异要求;三是异教材,异进度,异要求。显然,同教材,同进度,异要求是目前班级授课制中,照顾学生差异、促进学生差异发展的首选方案。

对于同一教学内容,根据学生的能力分层制定教学目标,在实际操作中简便易行。我们可以根据课程标准的要求,对不同程度的学生制定有差异的教学目标。A层学生只要求掌握课本上的基础知识,学会基本方法;B层学生在此基础上,能综合运用知识,解决实际问题;C层学生要求在B层的基础上,能灵活运用知识,形成一定的数学思想,培养创新意识,发展良好的数学素质。

【案例】教学《找规律》(四上)时,前测发现学生已有的知识基础差异很大:全班38名学生,有13名学生满分,13名学生90分。这表明,大部分学生课前已经有了良好的认知基础。但是,低分组10名学生的平均分只有64分,其中一位学生仅得了35分。如何帮助他们发现、理解、掌握和运用规律,同时使其他学生获得更高层次的发展将是我们教学努力的方向。

有了前测的分析,清楚了学生的知识基础,于是笔者从学生的差异出发,设计了“基础目标”和“差异目标”。

【基础目标】:通过合作探究,找到一一间隔排列的两种物体个数之间的关系,并能利用这一规律解决简单的实际问题。(所有学生)

【差异目标】:

(1)會运用一一对应的数学思想解释规律;(多数B层学生、所有C层学生)

(2)会运用规律解决复杂情境中的实际问题;(部分B层学生、多数C层学生)

(3)根据自身能力理解三种类型的区别,识别不同的数学模型,体会化归的数学思想。(所有C层学生)

教学后,我们及时进行了后测。下面是两组学生课前测试和课后测试平均得分比较表:

可以看出,不同层次的学生教学后均有所得,达到了教学促进发展的目标。高分组虽然分数“没有”进步,但是访谈中我们了解到,他们头脑中“间隔排列”的概念更为清晰,对于排列的不同类型的联系也有了进一步认识,规律的理解更为深刻,掌握规律的同时还能解释规律,同时还领悟了数学思想。

案例中,教师从学生的认知基础和认知差异出发,遵循“因材施教”原则,设计的“基础目标”和“差异目标”梯度合理、层次分明,但又紧密联系,前一目标是后一目标的基础,对各层次的学生起到了定位、导向、激励的作用。基础目标是完成教学任务的起码要求,让基础薄弱、理解能力差的学生“吃得了”;而差异目标弹性大,给予学生研究性学习的空间大,让基础扎实、理解能力强的学生“吃得饱”。学生根据自己的能力水平自选目标任务。当不同层次的学生达到既定目标时,后进生有了学习信心,中等生的潜能被挖掘,优等生的能力不断被释放,最终达到全面提高教学质量的目的。这样既注意了各层次学生的适应性,又促进了整体水平的提高。

二、依据班级整体水平,设定弹性化学习目标

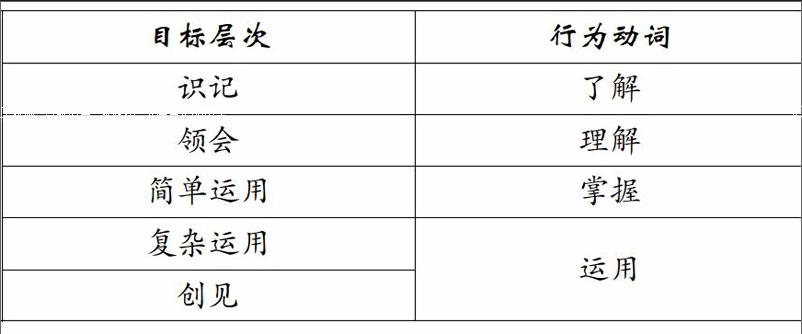

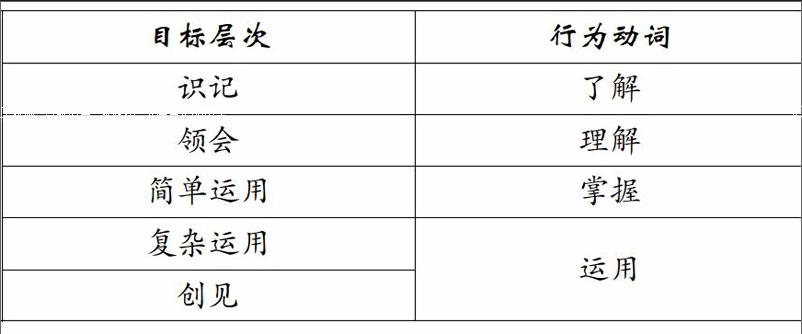

布鲁姆将教学目标的水平由低到高分为6个等级,即“识记”“领会”“运用”“分析”“综合”“评价”。我们参照这个分级,结合小学数学的特点和我国教师教学传统,将教学目标由低到高分为“识记”“领会”“简单运用”“综合运用”“创见”等5级水平。

《义务教育数学课程标准》(2011年版)描述结果目标的行为动词包括“了解”“理解”“掌握”“运用”等,并对这些词的基本含义作了如下阐释:

了解:从具体实例中知道或举例说明对象的有关特征;根据对象的特征,从具体情境中辨认或者举例說明对象。

理解:描述对象的特征和由来,阐述此对象与相关对象之间的区别和联系。

掌握:在理解的基础上,把对象用于新的情境。

运用:综合使用已掌握的对象,选择或创造适当的方法解决问题。

教学实践表明,把教学目标分为“识记”“领会”“简单运用”“综合运用”“创见”等5级水平,教师观念上更容易接受,概念上更容易理解,行动上更容易操作。它们与《义务教育数学课程标准》(2011年版)中行为动词的关系大致对应如下。

设定教学目标,离不开对具体班级学生整体学习水平的评估。对于同样的教学内容,因班级整体水平不同,设定的教学目标难度水平也应该有所区分。当班级整体水平呈正态分布时,多设计“理解”“简单运用”“复杂运用”方面的目标;当班级整体水平呈偏态分布时,为班级整体水平高得多的学生设计“复杂运用”“创见”方面的目标,为班级整体水平低得多的学生设计“识记”“理解”“简单运用”方面的目标,在后续的练习中,再逐步提高教学目标的层次水平。切不可借口班级整体水平低而降低对他们的要求,以免对他们的后续学习造成不必要的缺漏或障碍。

【案例】教学“平行”,新授课可以为整体水平是正态分布的班级,制定下面的弹性教学目标。

均量学习目标:(面向全体学生)

(1)结合情境,学生能感知平面上两条直线的平行关系,认识平行线,并能进行判断。(识记、理解)

(2)学生通过自主探索和合作交流,学会用合适的方法作出一组平行线,能借助直尺、三角尺等工具画平行线。(简单运用)

增量学习目标:(面向学优生)

(1)对于稍复杂两条直线的位置,能进行正确判断,并知道其中的道理;(复杂运用)

(2)能理解用直尺和三角板画平行线这样操作的道理,并能熟练地借助直尺、三角板画出较复杂(变式位置)的平行线。(理解、复杂运用)

减量学习目标:(面向学困生)

(1)能感知平面上两条直线的平行关系,认识平行线,对于常见的类型要能准确地进行判断;(识记、理解)

(2)掌握直尺和三角板画平行线的基本操作步骤,并能较为准确地画出标准位置(水平方向)的平行线。(简单运用)

三、依据内容难度系数,设定弹性化学习目标

制定课时教学目标,不仅要了解学生的差异状况,而且要分析教材内容的难易情况。根据教材内容的难度系数,制定具有一定弹性的教学目标,以满足不同层次学生的发展需求,促进学生的最大发展。根据教学内容难度,结合学生掌握情况,我们分成了5级水平(水平1~水平5),并与教学目标5级水平相对应,便于教师实际操作时对照、把握。通过了解学生对教材中有关内容的完成情况,教师可以大致确定学生达到的目标水平层次,从而为后继教学调整、补救、跟进,提供真实、可靠、及时的反馈信息。

【案例】“梯形的面积计算”教学目标,下表呈现的是两种截然不同的表述方式:

教学目标的撰写方式一般如上表中的“扁平目标”,显得比较笼统、模糊,只见“知识”不见“学生”,只有“统一”没有“差异”。而改进后的“弹性目标”,一改整齐划一的知识目标,把学生的差异放在了突出位置,呈现出“保底不封顶”的发展思想,让“学优生”能吃饱,“中等生”吃得了,“学困生”也能跟上。

设定弹性化教学目标,能够促进所有学生以较高水平的思维方式进行学习,是对学生现有发展水平的挑战与跨越。教学目标有弹性,学生才有施展才华的空间;教学目标有挑战,课堂才会充满活力,学生才会思维活跃。通过一定努力能实现的具有挑战性的目标,比太难或太易的目标更能激发人的潜能,促进学生的认知发展。

参考文献:

[1] 华国栋.差异教学论(修订版)[M].北京:教育科学出版社,2007.

[2] 华国栋.差异教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[3] 夏正江.一个模子不适合所有的学生:差异教学的原理与实践 [M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[4] 吴恢銮.差异课堂:小学数学差异教学探索[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[5] 金成梁,刘久成,等.新编六年制小学数学课本第九册教学目标[J].中小学数学,1988,(9).

[6] 林俊.让学生挑战成功:教学目标设定的现实追求[J].教学月刊,2010,(7-8).

(编辑:赵 悦 实习编辑:叶雨薇)