水电工程勘测技术的创新与实践

2017-06-19张世殊冉从彦

张世殊, 冉从彦

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

水电工程勘测技术的创新与实践

张世殊, 冉从彦

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

随着水电开发向川西、西藏等地区“西进”,越来越多、越来越复杂的工程地质问题摆在了水电勘测设计工作者面前。如:水电工程开口线外危岩体、倾倒变形体、超深厚细颗粒覆盖层筑坝以及高地应力条件下地下洞室群大变形等。另外,在这些地区开展高精度地形图测绘、基岩或覆盖层深孔钻探施工以及TBM施工条件下的地质超前预测预报等勘测和地质工作都面临着新的挑战。近年来,成都院结合工程实际,依托相关科研,联合国内知名机构积极开展科研和技术攻关,成功地解决了诸多技术难题,并逐渐形成了一系列新的成套技术,为上述地区水电开发提供了坚实的技术支撑。

工程勘测;创新;信息一体化

0 前 言

我国西南地区水能蕴藏丰富。其中,四川和西藏地区水力资源尤为丰富。四川境内共有大小河流1 000多条,居全国之冠,境内河流主要有岷江、大渡河、雅砻江、金沙江等,水能蕴藏量达1.43亿kW,约占全国的五分之一。西藏有河流356条,全区水力资源理论蕴藏量占全国的29%,居全国第一位。主要河流有雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江等,是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”[1]。

四川西部和西藏地区山高谷深,地形条件十分复杂,许多地区海拔较高、终年积雪,或是森林覆盖、人迹罕至。在该地区开展地形图测绘、勘探施工等工程勘测活动难度极大。该地区还是印度洋板块和欧亚板块的碰撞结合地带,地质背景十分复杂。在这些地区建设水电工程,除面临着高地震烈度带来的区域构造稳定、开挖高边坡稳定等常规工程地质问题外,由于环境地质条件复杂、生态脆弱,还面临着工程边坡外高悬的危岩体威胁、岩质边坡倾倒变形、河床超深厚覆盖层勘察评价、高地应力条件下洞室群大变形与稳定控制等工程地质问题。

近年来,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(以下简称“成都院”)以成功勘测设计的数十个巨型、大型水电工程为依托,围绕上述问题,联合国内外科研院校和企业,以相关科技攻关项目为途径,系统开展研究和实践,成功地解决了该地区众多勘测技术难题,总结和形成了多项成套勘测技术,为我国水电工程地质勘察水平的巩固和发展做出积极贡献。

1 工程地质

1.1 危岩体勘察技术

该项技术主要以成都院勘测设计的溪洛渡、锦屏一级、双江口(见图1)、猴子岩、长河坝、大岗山、黄金坪等水电工程以及我国西部高寒山区、“汶川5.12”地震灾区大量危岩体为研究对象(见图2),以危岩体勘察和典型危岩体调查为基础,以危岩体发育形成条件及影响因素研究为线索,深入剖析既有研究成果,提出边坡危岩发生的地质模型,建立系统的危岩体破坏发育的过程机理模式,进行物理模拟和数值模拟,构建危岩失稳的地质力学模型。遵循调查方法—形成机制—结构特征—变形破坏机理—稳定性评价—危险性评价—防治对策—危岩体监测和预报的基本技术途径,引入三维岩体激光扫描技术进行危岩体调查,研究危岩体形成的影响因素、分类、分布特征及变形失稳机制;探讨危岩体的稳定性评价体系和危害性评价体系;探究滚石运动特征,进而建立危岩体危险性评价体系;研究危岩体监测方法,探究危岩体预测预报体系;在危岩体特征研究基础上,建立危岩体防治体系。为危岩体稳定性评价及灾害防治提供理论依据和技术支持。

本项技术研究成果提出了深切峡谷区环境边坡危岩体调查评价理论体系与工程防治技术方法,具有重要的理论与应用价值,研究成果总体上达到了国际领先水平。根据该项研究成果,成都院目前已完成能源行业技术标准《水电工程环境边坡危岩体工程地质勘察技术规程》的编制工作。

图1 双江口坝区左岸边坡27号危岩体

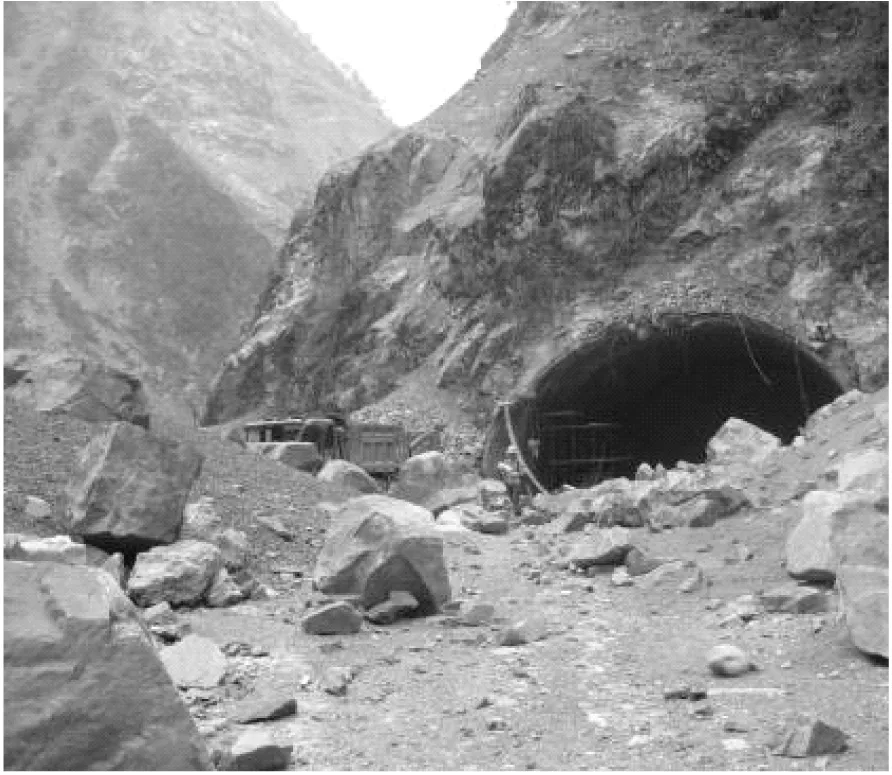

图2 汶川地震滚石堵塞隧道洞口

1.2 倾倒变形岩体勘察技术

该项技术研究主要依托锦屏一级电站水库、狮子坪电站水库、拉西瓦电站水库以及小湾、毛尔盖、黄登、苗尾及雅砻江上游梯级水电站等工程,以反倾、顺向大型(巨型)倾倒变形体为研究对象,通过开展倾倒变形体的系统研究,预期取得以下成果:

(1)通过高精度无人机与长距离激光扫描技术,结合不同精度多层次的测绘获得倾倒变形体时空分布特征,建立起倾倒体识别技术(见图3);

(2)利用常规与新型勘察技术评价倾倒岩体物理力学特征;

(3)结合大型离心机物理模拟技术与多种数值模拟方法揭示库水位、地震动与开挖条件下的倾倒变形体发展演化机制;

(4)评价倾倒变形岩体的工程可利用性;

(5)结合倾倒变形体变形监测技术反馈分析研究成果,提供适宜的预警模型。

目前,该项技术研究进展顺利,已完成倾倒变形体地质力学模型的建立,初步揭示了库水位及地震动与开挖条件下倾倒变形体的发展演化机制,完成了大型离心机试验等,发表了一批高水平论文、专利等研究成果。

对倾倒变形岩体进行系统的工程地质研究,不仅可以在大型倾倒体勘察、试验技术上做出创新,而且也期望在大型倾倒体变形破坏时空特征、稳定性评价方面取得进展,本项技术研究具有较大的工程意义、经济意义和理论意义。

图3 典型倾倒变形岩体

1.3 双护盾TBM施工超前地质预测预报

近年来,成都院依托西藏派墨农村公路多雄拉隧道等相关工程TBM施工,通过TBM施工现场全方位跟踪配合,结合相关科技工作,不断摸索总结,逐步研究建立起一套水电工程隧洞TBM施工条件下超前地质预测预报的工作体系。主要包括以下两部分工作内容:

(1)研究适用于双护盾或开敞式两大类TBM施工条件下的隧洞洞壁地质素描、声波测试、现场力学试验、TBM岩渣分析等方法;

(2)开展超前地质预测预报,在宏观地质分析判断的指导下,针对性地选用诸如:HSP、TSP、TRT、微震监测、激发极化、超前钻探等探测手段。

目前,成都院已初步摸索和形成了一套TBM施工条件下的地质资料收集方法体系,编制了相关作业指导书,并在多个工程实践,反响良好。

通过加大科研投入,与科研院所紧密合作,逐步建立起了一套TBM施工地质超前预测预报工作方法体系。尤其是针对双护盾TBM施工条件下,洞室全封闭施工、岩壁暴露极少,地质工程师难以准确判断和预测隧洞地质条件的难题,总结和摸索出了一套双护盾TBM施工条件下地质超前预测预报方法,经派墨公路多雄拉隧道工程实践,预报准确性高,工程适宜性较好。

1.4 河床超深厚覆盖层勘察评价技术

现代河床中普遍堆积厚达数十米甚至数百米的深厚覆盖层。覆盖层一般分布规律性差、组成和结构变化大(见图4),勘测过程中难以取得深部覆盖层原状样,直接或间接影响对深厚覆盖层物理力学性质的准确评价。近年来,成都院依托“深厚覆盖层建高土石坝地基处理关键技术”科技项目,以大渡河瀑布沟、双江口、长河坝、猴子岩、黄金坪水电站以及雅鲁藏布江相关水电工程实践,成功解决了该项技术难题。

(1)基于大量深基坑现场原位试验,开展了深厚覆盖层现场及室内物理力学参数试验对比研究,总结了各主要物理力学参数的变化规律,提出了物理力学参数经验公式,较好地解决了深部覆盖层取样及试验失真的问题;

(2)提出了深部覆盖层工程地质评价原则;

(3)总结了深厚覆盖层下不同类型坝基土体利用规律及利用原则。

目前,上述方法已经在诸多水电工程得到实践应用,如在深厚覆盖层上已建成瀑布沟、长河坝、猴子岩、黄金坪等水电站并相继投产发电,正在覆盖层上建设的双江口水电站为世界第一高坝,该项技术为优化工程方案、节省工程投资做出了巨大贡献。

图4 某工程开挖基坑深部漂卵砾石

1.5 高地应力条件下地下洞室群大变形与稳定性评价技术

近年来,成都院依托锦屏一级、官地、猴子岩、大岗山等水电站地下厂房洞室群的勘测、设计、施工开展技术攻关和工程应用研究,通过全面系统的工程调研总结,开展了大型地下洞室群围岩力学特性、岩体结构和岩体质量评价、地应力场分布特征、围岩失稳破坏及大变形特征和机理、洞群合理布置研究、开挖支护设计方法、围岩变形控制标准等一系列问题研究,取得了系列创新性研究成果。

(1)揭示了西部水电工程地应力场分布特征与二次应力场变化规律;

(2)揭示了硬脆性岩石宏观力学特性与微细观破裂机理;

(3)提出了高地应力条件下地下洞室群围岩开挖损伤区EDZ的判别标准;

(4)对高地应力划分标准及地下洞室围岩分级方法进行了改进;

(5)提出了高地应力条件下围岩变形特征与变形级别划分标准;

(6)提出了不同强度应力比条件下洞群围岩变形破坏模式与机制。

该项研究丰富和发展了地下空间围岩稳定机理和分析方法、安全控制理论和措施等方面的理论体系,并为水电工程大型地下洞群的设计、建设提供指导,有力地促进了我国岩石力学与工程理论与实践的发展。

1.6 水库塌岸

近年来,随着一大批水电站蓄水发电,水库塌岸问题已经成为西南水电开发中的重要地质问题之一。水库塌岸研究评价是工程地质、环境地质研究的热点领域,水库塌岸勘察研究多是建立在调查、类比分析基础上的,难点是塌岸范围预测,其理论研究和技术手段既不完善,亦不成熟。

成都院依托已运行的西南山区 10 多个典型河道型水库(雅砻江二滩、白龙江宝珠寺、岷江紫坪铺、杂古脑河狮子坪、澜沧江漫湾和大朝山、南盘江天生桥一级、宝兴河硗碛、火溪河水牛家、大渡河瀑布沟、长江三峡等水库),通过现场地质调查测绘、勘探、试验和分析总结,开展了水库塌岸岸坡地质结构、库水对岸坡作用、水库塌岸影响因素、水库塌岸机制与模式、水库坍岸预测参数和水库塌岸预测方法等方面研究。建立了一套比较完整、科学的山区河流水库塌岸工程地质勘察评价和预测体系,以利于解决水电水利工程建设中水库塌岸的工程地质和环境地质问题,可为山区河流水库塌岸预测与防治提供决策依据。

该项技术研究首次提出的“水库岸坡地质结构调查→塌岸影响因素分析→塌岸机制、模式研究→塌岸预测参数选取→塌岸评价和预测系统”的研究思路和方法,在硗碛、狮子坪、水牛家、瀑布沟、泸定等水库塌岸评价预测中得到了运用,取得了较好的效果,极大丰富了水库工程地质、环境地质评价体系。

2 工程勘察

2.1 600 m级复杂覆盖层钻探技术

目前,国内外工程地质界孔深超过400 m松散细颗粒超深覆盖层取芯钻进成功案例及相关研究较为稀少。一般来说,深度400 m及以上超深复杂覆盖层钻探防斜措施和工艺存在较大难度,孔深超过200 m时,细颗粒的松散地层护壁堵漏效果难以满足要求,需要分子量更大、结构强度更高、水化性能更好的冲洗液处理剂。

近年来,成都院以大渡河流域以及雅鲁藏布江流域水电工程为依托,结合相关科技项目,开展了深厚覆盖层钻探技术的研究工作,成功解决了上述技术难题,并形成了多套成熟钻探技术。

2.1.1 研究内容

超深复杂覆盖层钻探设备与机具暨成孔配套技术研究:

(1)超深复杂覆盖层钻探成孔配套技术;

(2)优化设备、机具的配套改进与研发;

(3)完善钻探机具的配套工作;

(4)孔深200 m水下爆破跟管技术。

超深复杂覆盖层钻孔孔斜控制技术研究与应用:

(1)编制了防斜技术手册;

(2)研制出纠斜器具、纠斜施工工艺。

超深复杂覆盖层钻孔护壁堵漏技术研究:

(1)研制出新型高分子结构聚合物处理剂、高效表面活性防卡润滑剂,形成新型高效复合型冲洗液体系;

(2)冲洗液随钻堵漏技术研究:研制出一种能够快速形成具有一定强度、能够承受孔内压力的高强度堵漏剂。形成适宜于超深复杂覆盖层的高效复合型冲洗液体系。开展超深复杂覆盖层护壁与堵漏工艺技术现场试验与应用。

2.1.2 取得成果

(1)引进涡轮增压柴油机,将钻机动力设备的功率提高38%;研制了适宜于野外作业条件的多缸同步拔管机,最大起拔套管深度达320 m;研制了孔内深水爆破器,最大跟管深度达300余米;编制了“超深复杂覆盖层钻探操作细则”;研制出了“新型双滑块连续造斜器”、“造斜钻头”、“小顶角定向仪”等器具。

(2)研发了新型高分子结构聚合物GXS-1、新型表面活性防卡润滑剂GRL-1、高强度复合堵漏GDJ等材料。形成了一套适宜于高海拔、高寒地区超深复杂覆盖层钻探技术。

(3)“孔内深水爆破器”、“多缸同步拔管机”、“小顶角定向仪”及“双滑块造斜器”等四项已申请并获取国家专利。

2.1.3 应用情况

在西藏某水电工程,完成河床覆盖层钻孔8个,总进尺3 790 m。钻孔中覆盖层深度最浅的为371.6 m,最深的为567.6 m,各钻孔岩心采取率达95%以上(见图5)。

图5 西藏某工程河床以下560 m覆盖层取芯照片

2.2 基岩深孔勘探施工技术

西藏某工程要求实施钻进深度为650 m,并在孔内开展水压致裂法地应力测试、高压压水试验、物探综合测井、水位长观等工作,对成孔要求质量较高。目前,我国水电工程界基岩勘探钻孔深度多在300 m以内,深度超过600 m的钻孔没有成熟的经验可循,为完成该孔的施工,公司成立技术攻关组,在深孔压水试验、钻孔孔斜控制等方面采用了多项创新技术成果,成功地实施了该孔,满足了相关试验和测试的要求。

该孔采用XY-1000型地质回转钻机钻进,采用Φ200 mm开孔,终孔口径Φ110 mm。上部破碎基岩段和软弱夹层采用植物胶作为冲洗液,完整基岩段采用清水钻进。取芯钻具采取单动双管金刚石长钻具,取芯钻头采用锯齿状唇面金刚石钻头。钻进过程中每50 m校正孔深一次,校正方式采用钻杆量测方式;采用KXP-3D遥控数字罗盘测斜仪测斜。校正孔深无误差,孔斜符合规范要求。孔内各类试验均按要求完成,试验数据真实可靠。

该孔最大回次进尺达到5 m,最大完整岩心长度3 m(见图6),该孔岩心采取率达到97%以上。完成常规压水试验40余段,最深孔段500 m;完成水压致裂法10余个点、最深孔段640 m;完成全景成像648.8 m。

在深孔段进行压水试验时,由于孔内水柱压力太大,常规顶压式栓塞无法满足止水要求,起拔十分困难,达不到压水试验要求;在尝试气囊式栓塞时,发现气囊易受深水压力变形而摩擦孔壁损坏,最终采用水囊式栓塞有效解决了该问题。

通过该基岩深孔的实施,成都院成功地掌握了西藏高海拔地区基岩超深钻孔的整套成孔技术,有力地配合了地质、物探、试验等相关专业工作的开

图6 西藏某工程600 m深度基岩取芯照片

展,为该地区后续更大深度的钻孔实施奠定了坚实基础。

3 机载激光对地观测技术

成都院主要在西南高山峡谷区开展水电工程规划及前期勘察工作,对该地区的地形图测绘难度较大。该区域峡谷深、海拔高,山顶与河谷间落差大、植被茂密,采用人工实测或常规的航空摄影测量均会出现无法直接获得地表测绘数据而达不到用户精度要求。而机载激光数据采集技术是采用具有穿透力极强的激光束测量,这样就避免了大面积区域无法获取地表测绘数据的现象。

机载激光数据采集技术是以飞机为搭载平台,通过激光扫描仪发射激光束来获取地面三维坐标的技术,获取高精度的数字高程模型(DEM)、数字正射影像图(DOM),成功解决了如何高效获取高山峡谷、植被茂密、通行困难、气象复杂等地区的高精度测绘资料的技术难题。

4 工程地质信息一体化系统研究

近年来,成都院与天津大学等高校紧密合作,致力于工程地质信息一体化的研究工作。建立了以项目全过程地质要素为对象,以基于IFC架构构建的工程地质数据库为中心,在将地质体各地质因素与时间、环境、工程部位等诸多因素进行关联的同时,也使项目全生命周期内的地质成果成为了可满足多方利用的信息,实现了专业间生产、过程可追踪、产品可溯源,以数据信息进行交流、设计,同时形成了以工程地质数据中心为基础的信息一体化地质应用体系,覆盖了水电水利工程地质全生命周期,实现了水电水利工程地质生产全过程的信息化和三维化。

(1)实现了三维实景野外测绘编录。建立了涵盖高空、低空、地面、地下立体化信息源的三维实景野外数据采集系统,利用3D GIS技术实现了现场编录的三维实景化、现场分析、促进野外地质调查三维化;通过数据中心的信息互联互通,可实现现场采集信息跨实时跨平台应用,可广泛应用于地质灾害抢险、远程质量控制、远程地质会诊等场景,对于交通不便、地质条件复杂以及勘察周期短的项目可显著提升工作效率,提高产品质量。目前该系统已成功运用于雅砻江两河口、金沙江叶巴滩水电站等项目。

(2)工程地质三维设计技术。以工程地质数据中心为基础、三维地质模型为载体、工程地质综合分析和应用为目标,创新性地突破了二、三维互动修改,三维分析融入数据中心等难题,通过数据中心的信息互联互通,实现了为水电水利工程地质生产全过程提供三维驱动能力。

5 结 语

“世界水电在中国,中国水电在西南”。随着水电开发逐渐向河流中上游、向地质基础研究和认识薄弱区迈进,可以预见的是,越来越多、越来越复杂的工程地质问题会呈现在我们面前,如:区域地质构造稳定性评价、高地震烈度下抗震设计、高寒山区特殊地质灾害勘察评价、高新勘测技术手段应用等。因此,需要广大水电勘测技术人员直面困难,迎难而上,在总结好、利用好已有勘测经验和技术的基础上,以科技创新为引领,勇于探索和实践,不断攀登工程地质界新高峰。

[1] 彭仕雄,张世殊.四川和西藏地区水电工程地质面临的形势与挑战[J].水电站设计.2015,31(4):1-3.

2017-02-21

张世殊(1970-),男,重庆涪陵人,教授级高级工程师,从事水电水利工程地质方面的研究和管理工作。

TV221

A

1003-9805(2017)02-0001-04