“天下兴亡,匹夫有责”的概念、逻辑与未来

2017-06-15魏朝利南开大学周恩来政府管理学院天津300071

魏朝利(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300071)

“天下兴亡,匹夫有责”的概念、逻辑与未来

魏朝利

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300071)

随着现代价值的传播,“天下兴亡,匹夫有责”规定的天下、政权、肉食者与匹夫之间的责任关系遭到了挑战,它如何回应现代价值需要学界分析。以形式逻辑角度分析,天下、国、肉食者、匹夫四者组合形成了“天下兴亡,匹夫有责”等十六种命题,这些命题在传统价值体系与现代价值体系中分别占有不同的位置。据此,现代社会中,“天下兴亡,匹夫有责”命题的影响力不可避免地减弱,“天下兴亡,匹夫有责”继续发挥作用,一方面须以“匹夫兴亡,天下有责”、“匹夫兴亡,国有责”等命题为理论前提,另一方面需要扩展传统匹夫之责的内涵,培育现代公民之责。

天下兴亡,匹夫有责;理论定位;演绎

一、问题提出与研究方法

“天下兴亡,匹夫有责”简明地判断了天下、政权、政治领导者与被领导者之间的关系,成为中国传统政治思想中的经典命题,并且对中国政治实践产生了显著而深远的影响。然而,随着现代政治思想的传播,公民权利意识的觉醒,“天下兴亡,匹夫有责”对社会领域、政治领域、政治领导者与被领导者之间关系的规定性论述不再如以往一样自然。这一传统命题在古今政治思想体系中占据什么样的位置,它如何回应民主、责任政府等现代政治思想,如何与现代政治思想接洽融合,如何继续服务于现代政治,这些问题需要学界思考。

当前,学界有梳理“天下兴亡,匹夫有责”演变发展历史的[1,2],有阐释“天下兴亡,匹夫有责”对历史进程影响的[3],有试图说明“天下兴亡,匹夫有责”对现代政治生活的价值影响的[4],这些研究成果侧重于历史分析,其重点不在于对“天下兴亡,匹夫有责”命题进行逻辑分析,不是从概念、命题等思想的基础要件出发,对“天下兴亡,匹夫有责”命题本身展开分析,因而缺乏必要的理论解析,并没有回应“天下兴亡,匹夫有责”如何建构现代政治理论等问题。另外有学者确实从“天下”概念出发,探讨“天下”对现代国际政治理论的帮助[5],但其重心不在于讨论国家内部各政治主体间的政治关系,尤其是公民与政府之间的关系。

本文试图以“天下兴亡,匹夫有责”为例,对上述问题作出知识层面的回应。首先,对这一命题中的传统概念,如天下、国、肉食者、匹夫,给出相对宽泛的概念界定,并且找到现代政治术语中的对应概念;然后以逻辑演绎法分析天下、国家、肉食者、匹夫、兴亡、有责等概念形成的命题,以“传统—现代”二分价值理念为基础,判断“天下兴亡,匹夫有责”等命题在传统政治思想体系与现代政治思想体系中的位置及重要程度。最后,本文试图回答“天下兴亡,匹夫有责”这一传统命题在现代政治思想体系中可能的存在空间与发展空间,并借此分析中国传统政治思想未来发展可能的方向与路径。

二、概念界定

传统政治思想中,“天下”、“国”常成对使用,分指不同范围的地理空间,比如,顾炎武曾言“武王克商,天下大定,裂土奠国……古圣王之征诛也,取天下而不取其国,诛其君,吊其民,而存先世之宗祀焉斯已矣”(《日知录·武王伐纣》)[6]。“天下”概念的初始意义指自然之天下方的地理空间,即普天之下,范围较大,后衍指这一空间中的人类社会以及存在于人类社会中的道统、文化文明、社会制度、风俗民情等,比如,顾炎武将“仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食”的社会失序状态释为“亡天下”,这里的“天下”不是指地理空间,而是指社会秩序或维系社会秩序的纲常伦理;而“国”初始含义指诸侯的封地,范围较小,后衍指在某一地理区域中,掌控和维系政治权力运作的政治组织与政治制度,它可以指国家、政权、朝廷等组织实体,也可以指维系政治组织运作的政治制度,比如顾炎武曾言“其国之事,谓之‘政事’”(《日知录·王事》)。“天下”与“国”逐渐由空间概念转变为相对分属的社会领域与政治领域,其对应的现代概念分别为“社会”与“政治”。“社会”泛指由个体组成的组织以及个体创造的文化、道德等。

自古及今,社会领域与政治领域的主体是不一样的,这也涉及到“肉食者”与“匹夫”的区分。天下的主体常被规定为“匹夫”,比如,苏轼在《御试制科策》文中所言:“天下有事,则匹夫之言重于泰山。”[7]匹夫,古人常指平民男子,后泛指平民,常见的同义词有百姓、黎民、民众等。肉食者常被视为“国”的主体,比如,“十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:‘肉食者谋之,又何间焉?’”(《左传·庄公十年》)肉食者,常指高官,杨伯峻先生释为“大夫以上之人,每日必食肉也”[8]。肉食者通常包括君、臣、官、吏等。“匹夫”与“肉食者”分别是社会领域与政治领域的主体,两词语常被并列使用,如“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”(《韩非子·有度》)。但政治常统辖控制社会,社会常处于被动位置,因而,肉食者常被视为政治领导者、统治者,匹夫往往被视为政治的被领导者、被统治者。“匹夫”与“肉食者”所对应的现代概念分别是“公民”与“执权者”。执权者泛指国家公务人员、政治权力的执有者与行使者。本文所言“匹夫”、“肉食者”、“公民”与“执权者”均指自然人个体,而不是自然人的集合或组织。

“兴亡”,即兴盛与衰亡,其同义词常有兴衰、发展与衰落等。兴亡的主体常被设定为组织与制度,比如社会、政权、国家、家庭等等。为了论述方便,本文对“兴亡”进行较为宽泛的界定,将个体的生命历程与精神历程同样用“兴亡”表达,用以表达个体成长、发展与衰老死亡的意思。

“责”即“责任”,对应的现代概念即“义务”,“有责”即负有义务。责的内容主要指道德义务,亦不排除部分法定义务。“有责”的主体既包含个体,也包含担当道义责任的社会组织、政府组织等公共组织及其工作人员*“义务的主体”常被视为自然人,本文借鉴罗尔斯的观点,将社会制度、组织等“社会的基本机构”同样视为道德义务的主体,因为“社会主要制度分配基本权利和义务”,这种分配关系对自然人的权利与生活质量具有决定性的影响,参见[美]约翰·罗尔斯.正义论(修订版)[M].何怀宏等译,北京:中国社会科学出版社,2009:6.。履责的方式则因“责”的内容与主体而不同,主要指履责主体以践行、清议的方式履行道德义务,亦不排除履责主体以法定方式履行法定义务。

另外,本文为了论述方便,引入主体、客体的概念,分别指义务的承担者与权利的享有者,二者不仅仅包括自然人,还包括组织、制度等。

需要说明的是,上文所使用的概念界定主要是为了行文与论述的方便,这种界定存在着不足之处。第一,只给出概念非常宽泛的界定,有意忽略了概念历时性内涵的变化,比如,肉食者取其执掌控制政权之意;第二,为了形式的一致,有意忽略概念间内涵的差别,比如,匹夫与公民内涵不一致,本文取其形式相同之处,即二者均是政治的被领导者;第三,本文借鉴形式逻辑的分析方法,淡化价值分析,比如,肉食者与执权者二者均无褒贬色彩,匹夫与公民均不天然具备道德合法性。

三、逻辑分析

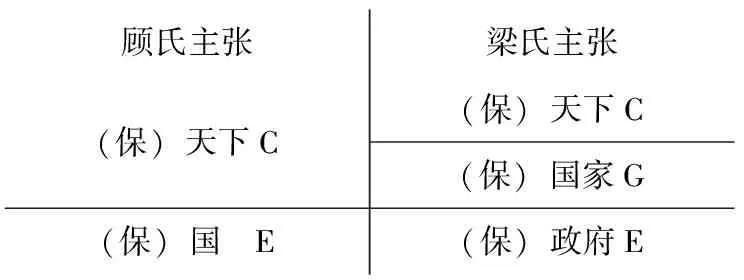

如果将天下、国、匹夫、肉食者,按照义务主体与客体的划分,我们可以将四者相互组合,形成十六对命题关系,列表如下,其中表1以肉食者、匹夫等为义务主体,表2以组织、制度等为义务主体。

表1 传统组合

表2 现代组合

纵向比较而言,传统政治观念多以组织、集体等为关注重心,强调成员间的合作关系与个体的道德修养,相对于整体价值,个体的价值较小;而现代政治观念不同,多以个体为关注重心,强调个性的发展,重视组织、制度对个体权利的保障作用,相对于整体,个体的价值较大。“传统—现代”二分法视角下,由传统社会发展至现代社会,意味着道德义务主体逐渐由个体转换为组织、制度,权利享有者逐渐由肉食者扩展为匹夫,这一过程表现为由表1向表2的转换。

横向比较而言,第一,表1、表2中的命题分别是特定社会中应然性的规范,这种规范有主流与支流的区别,这意味着在同一个表格的八个命题中,其重要程度是有区别的,比如,在传统社会中,政权组织的稳定比社会组织稳定更重要,这意味着表1中E命题比C命题重要;在现代社会中,公民个体的重要性凸显,表2中5、7命题比1、3等命题重要;政治的作用更为强势,命题5与命题7之间,“匹夫兴亡,国有责”比“匹夫兴亡,天下有责”更重要,即命题7比命题5更重要。

第二,主流与支流之间难以用真假值判断,比如,即便表1中C、D两个命题中也存有争议,顾炎武主张C命题,而清代的空空主人则辩驳到在专制制度下,天下兴亡与匹夫无关*空空主人.岂有此理[M].长春:吉林人民出版社,1998:3-4.有关《岂有此理》真伪的讨论参见陈福康.辨今出《岂有此理》是一本伪书[J].学术月刊,2015(10):144-146.,故主张D命题,类似双方的争议并不是命题真假的区别。

第三,在特定的时代背景中,某一命题成为多数社会成员的共识,不意味着彻底消除与之相对立的命题。比如,现代政治观念下,许多传统政治观念仍然存在并发挥积极作用,比如,美国前总统肯尼迪(Abraham Lincoln)曾经说:“不要问你的国家为了你做了什么,问你为你的国家做了什么。”(Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)这句话意味着在现代政治环境中,传统政治理念G命题仍然有作用空间。

根据表1,表2,本文可以分析“天下兴亡,匹夫有责”命题在人类传统价值体系中的位置,也可以分析这一命题在现代价值体系中的坐标。

(一)“天下兴亡,匹夫有责”命题及其传统定位

“天下兴亡,匹夫有责”命题源于顾炎武《日知录·正始》。《正始》是顾炎武批判魏少帝曹芳正始年间名士风流弘扬玄学的文章,提出了“亡国”与“亡天下”的概念,区分了二者的原因、表现及纠正之法。

顾炎武认为“亡国”与“亡天下”之间的不同在于:

有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。[6]

二者的原因分别在于:正始年间,名士风流“弃经典而尚老、庄,蔑礼法而崇放达”,致使“国亡于上,教沦于下”[6]。顾炎武认为民间玄学兴盛,儒家正统文化衰颓,造成“亡天下”的局面,其责任人在于名士风流、普通百姓。而“亡国”的政治危机、政权危机不同于这种“亡天下”的文化社会危机,“亡国”的原因有多种,但主要原因在于君臣等肉食者失职。

顾炎武区分了匹夫与肉食者之间的不同责任,同时也给出了亡国与亡天下相应的纠正之法:

是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣[6]。

由上可知,“天下兴亡,匹夫有责”的全称应该是“天下兴亡,匹夫有责;国兴亡,肉食者有责”,表现为表1中的C、E组合。

中国传统士人在儒家政治文化的影响下,多是C、E组合的支持者。比如,范仲淹言“居庙堂之高则忧其君,处江湖之远则忧其民”,当个人具有臣的身份时,以E命题为准;当失去臣的身份时,则以C命题为准。

随着近代民族国家意识的兴起,中国近代士人则在C、E组合之外,重点强调了G命题的现实性,“国家兴亡,匹夫有责”成为应对近代民族危机的重要口号。比如,1900年,梁启超在《少年中国说》中说:“朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也。”梁启超将传统时代君主私天下的国家政权称为“朝”,而将具有土地、人民与主权的政治单位称为“国(家)”,作为“匹夫”的少年对国同样有责任,梁氏在《少年中国说》中实际主张了G命题。章太炎在《革命道德说》中亦言:“顾(炎武)所谓(肉食者)保国者,今当言(肉食者)保一姓,云(匹夫)保天下者,今当言(匹夫)保国(家)。”[9]也即匹夫之责由“保天下”扩展为“保国(家)”。梁启超等人根据顾炎武的主张,结合时代发展,突出了“保国家”的重要性,二者之间的对比如表3所示。

表3 顾炎武与梁启超关于个体之责的主张对比

需要说明的是,在近代思想家看来,E、G之间并不冲突,而是相互配合。梁启超作《痛定罪言》,文中说:“今欲国耻之一洒,其在我辈之自新。我辈革面,然后国(家)事始有所寄……斯乃真顾亭林之所谓‘天下兴亡,匹夫有责’也。”梁氏明确指出救亡中国(政府)“一线之希望”系于“士大夫者(指全国上、中等社会之人,梁氏原注)”,并说:“夫一国之命运,其枢纽全系于士大夫,征诸吾国历史有然,征诸并世各国之现象亦莫不有然。”“我辈号称士大夫者乎,勿诿过政府,政府不过我辈之产物而已;勿借口于一般国民,一般国民皆最善良之国民。”(《饮冰室合集·文集·卷之三十三》)可见,梁启超是赞同E命题的。整体而言,顾炎武、梁启超、章太炎等人的观念属于表1的范畴。

衡量C、E命题的历史坐标需要在表1中展开。第一,表1中的命题均认为匹夫或者肉食者是主要的道德义务主体,也即个体附属于社会与集体,个体成为组织与制度的附庸,没有整体的存在与利益,个体的存在价值是值得怀疑的。表1中,E命题处于政统文化的核心位置,而C命题是道统文化的核心位置。C、E要求肉食者尽忠,要求匹夫尽孝,共同构成集体主义的道德观念的核心,而C、E命题比A、G等命题重要,A、G两个命题仅仅是C、E两命题的有益补充,7、5等命题相对C、E命题可谓是异端思想。

第二,C、E二者之间比较,E命题是主,C命题是支,C维护保障E;当E命题失效,政权动荡时,C命题一方面暂时支撑维系社会的运作,保障传统文明的持续运作而不至断裂;另一方面,通过重构权力组织结构,产生新的政权与领导人,重建稳定的E命题。

可以说,“天下兴亡,匹夫有责”是传统文化的核心命题之一,C命题是表1的核心组成部分,它对维系传统社会与政治的运行起着不可替代的作用,它不仅成为指导个体行为的指导原则,并且构成了评判个体行为的价值标准,影响并塑造了中国的历史文化进程。

(二)“天下兴亡,匹夫有责”命题的现代定位

如罗尔斯所说,“社会正义原则的主要对象或首要主题是社会的基本结构,即把主要的社会制度安排成为一种合作体系”[12],现代社会主流价值观认为道德责任的主体是社会组织、社会结构或社会制度,而不再是匹夫或肉食者等个体,这意味着“国”与“社会”成为道德义务的主体,而“匹夫”是权利的享有者,社会的、政治的组织与制度对公民“兴亡”负有不可推卸的道德责任,它们的公平正义水平决定个体的生存质量。这时传统的C、G命题中的判断关系倒置为5、7命题。随着启蒙思想的传播,以7、5命题为核心的个体本位价值观逐渐成为现代政治与社会思想的主流,而“天下兴亡,匹夫有责”这一命题遭遇到了挑战,衡量“天下兴亡,匹夫有责”命题的现代价值必须参考表2进行分析。

纵向比较来看,表2的出现昭示表1不可避免地退出社会价值观主流,这也意味着表1中的C、E、G等命题的影响力不可避免地下降。可以说,“天下兴亡,匹夫有责”的价值空间已经被压缩。现代价值理念视野下,个体权利意识得以张扬,必然使得C命题不再被允许成为社会未来发展的核心价值观,现代社会政治制度的设计也不再以C命题为原则。也即“天下兴亡,匹夫有责”的现代存在是有前提条件的,它的存在必须以7、5命题的存在为前提。没有7、5命题,讨论C命题的现代价值是没有意义的。

在满足了“匹夫兴亡,国有责”、“匹夫兴亡,天下有责”这一前提下,才可以分析C命题在现代社会的存在意义。现代社会不否认个体道德的价值对于社会组织运转的有益作用,甚至认为保存这种正义的社会制度的持续存在是公民的基本义务。“当正义制度存在并适用于我们时,我们必须服从正义制度并在正义制度中尽我们的一份职责;当正义制度不存在时,我们必须帮助建立正义制度,至少在对我们来说代价不很大就能做到这一点的时候要如此[10]。”公民的这种道德义务对维护保障7、5命题正常运作是有益的。

四、迎接现代、扩展传统

根据上述历史定位与现代定位的理论分析,本文可以探讨在由传统观念向现代价值观念的转变的社会背景下,“天下兴亡,匹夫有责”的未来发展空间,并以此为例,以小见大,窥测中国传统政治思想的发展方向。

第一,“天下兴亡,匹夫有责”必须以现代社会的价值,如责任政府、“匹夫兴亡,国有责”、“匹夫兴亡,天下有责”等,为理论前提。

在政治制度方面,现代人需要重新构建个人与国家政治制度(君臣与匹夫)的关系,区分公共生活领域与私人生活的差别,建立合理的现代制度与组织,要求制度设计在目的方面充分保障个体的生命、财产等人权,保障个人有参与充分公共政治生活机会的平等权利,制度的参与主体将由肉食者扩展到公民,实现命题7成为制度设计的指导原则。在理念方面,实现社会主流价值理念由个人义务本位向个人权利本位的转变,义务主体由个体本位向权力、制度、组织本位的转换。这种“匹夫有难,国家有责”的思想将与顾炎武、梁启超等人主张的“国兴亡,匹夫有责”思想不同,它将为民主政统制度的构建提供理论支持,促使责任政府理念成为现代社会的主流意识。

此外,在社会领域,作为集体的“天下”也应当对个体的“匹夫”承担相应道德责任。在现代价值理念中,“国”与“天下”对匹夫承担责任具有相同的目的,双方均承担实现“匹夫”健康与发展的责任,双方对匹夫所担之“责”的内容有同有异,同在双方均负有道德之责,异在“国”另有法定之责。同时,双方履责的方式亦有同有异,同在双方均可以使用践行、清议等道德方式,异则体现为“国”可以针对某些社会问题采用法定强制方式。

第二,在此前提之下,“天下兴亡,匹夫有责”在现代政治理念中仍有合理性,具有现代价值。

现代价值理念肯定个人需要承担社会责任,认为个人对建立与维护优良的政治生活负有不可推卸的道德责任,互助、合作的公民精神是提升社会质量的重要因素。但是现代意义上的道德责任与顾炎武等人的道统责任有两方面的不同,“匹夫有责”之“责”在现代社会继续发挥作用,还需要两方面的变革。一方面,在内容方面,匹夫之“责”的内涵远比道统责任的主张更为广泛,它不再简单要求个体对现有制度的忠诚与维护,它更要求个体以行动参与设计正义的、民主的、自由的政治制度安排,公民通过选举、监督公权力机构等手段实现个人政统义务,甚至公民对现存非正义的制度具有“良心拒绝”与“不服从”的义务。如梁启超在《痛定罪言》中言:“恶劣之政府,惟恶劣之人民乃能产之;善良之政府,亦惟善良之人民乃能产之。”这种道德责任对公民素养的要求更高。另一方面,现代个体道德的实现更强调公民个体介入公共政治生活时的制度性安排与保障。顾炎武所言的匹夫之责的实现更多地依赖个体的道德自觉,顾炎武不惜笔墨,通过《拽梯郎君祠记》《先妣王硕人行状》《蒋山佣都督吴公死事略》等文章夸赞依赖个人私德自觉,为传统忠孝道统牺牲的仁人志士。而现代公民承担社会道德责任时往往有制度性的保护与救济手段,而不是将承担社会责任的个人暴露于巨大的风险环境中。

与“天下兴亡,匹夫有责”命题的命运相似,随着现代政治实践的发展与现代政治思想的传播,中国传统政治思想面临的社会环境、政治环境发生了巨大的变化,中国传统政治思想中其他命题的合理性多遭到现代学人的质疑与挑战,中国传统政治思想与现代政治思想如何相互借鉴,造福于政治实践是当前学界需要回应的问题。当前马克思主义学者、自由主义学者与儒家学者对这些问题的回应有同有异。虽然大家有一些共同点,比如,大家均不反对汲取中国传统政治思想中的精华,大家均认为传统政治思想应该与时俱进。这些相对宏观的主张成为大家可以接受的“底线”,但是这种回应也只是体现出学者诚恳的态度,而没有帮助学者清晰地认识哪些内容是中国传统政治思想中的精华以及这些思想精华如何与其他思想资源结合以服务于现代政治等问题,哪些具体的概念、命题继续适用于现代政治思想体系,哪些命题需要更改甚至抛弃,哪些命题需要引入,也就是说这种宏观的态度回应并没有从知识层面上提供有益的帮助。显然,学界对上述问题的回应不仅仅需要诚恳的态度,也需要从知识层面上回应这些具体而微的问题。

[1]张锡勤.“天下兴亡,匹夫有责”小考[J].道德与文明,2000(6):22-23.

[2]黄珅.“天下兴亡,匹夫有责”析[N].文汇报,2012-05-07(00C).

[3]但兴悟.“天下兴亡,匹夫有责”的再诠释与中国近代民族国家意识的生成[J].世界经济与政治,2006(10):14-20.

[4]张伟.中华精神的核心蕴涵及当代价值[J].山东社会科学,2007(7):16-17.

[5]赵汀阳.以天下重新定义政治概念:问题、条件和方法[J].世界经济与政治,2015(6):4-22.

[6]顾炎武,黄汝成,栾保群.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2013:83,756,755,757.

[7]苏轼.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986:290.

[8]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2009:182.

[9] 章太炎.章太炎全集·太炎文录初编[M].上海:上海人民出版社,1985:285.

[10][美]约翰·罗尔斯.正义论(修订版)[M].何怀宏译.北京:中国社会科学出版社,2009:42,261.

(编辑:程俐萍)

Concept, logic and future of “every man alive has a duty to his country”

Wei Chaoli

(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,NankaiUniversity,Tianjin300071,China)

With the spread of modern values, the responsibility relationship of the country, the government, the man in power and the average person in the rise and fall of the world are challenged, which needs the academic analysis. In the form of logic analysis, the world, the government, the man in power and the average person formed 16 propositions which occupy different positions in the traditional value system and modern value system. The influence of "every man has a duty to his country" has inevitably diminished. In the modern world, it is necessary to disseminate the propositions of "the country has the responsibility for everyone", and to expand the connotation of the traditional responsibility of every man in order to cultivate the responsibility of modern citizens.

“Every Man Alive Has a Duty to His Country”; Theoretical orientation; Deduction

2017-03-07

魏朝利(1988-),男(汉),山东汶上人,博士研究生,主要从事政治理论方面的研究。

D09

A

1671-816X(2017)07-0058-06