北京《大公报》老报馆寻踪

2017-06-06祁建

祁建

在北京永定门外沙子口民主北街的街巷里,“幸存”着《大公报》的宿舍——四座古色古香的小楼。第一眼看上去,感觉有些恍然如梦,充满了人文气息,那久远的文化积淀,经过历史洗礼后愈发醇厚的文化味儿,让我感慨万千。旧址至今保存完好,向我们诉说着那段历史。

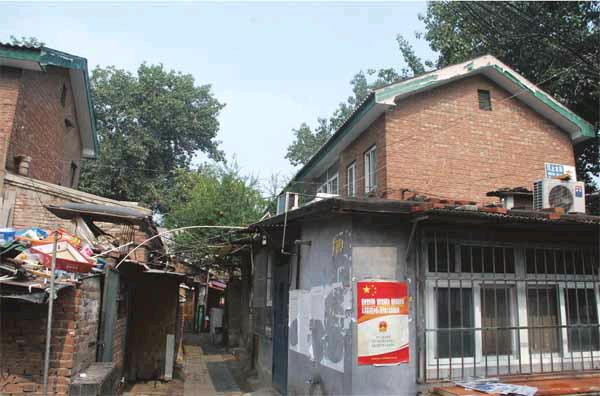

百年報馆,如今已显得低矮简陋,老态毕现

拐弯抹角地走进这个破旧昏暗的胡同里,发现了这四座《大公报》小楼,几乎让我感到“惊艳”。 站立于小楼前,目睹百年老报馆的沧桑,在四周的高楼之中,它们已显得低矮简陋,老态毕现,成为老一代人的记忆。

院子里很窄小,凌乱地堆了很多杂物。虽然天气阴冷,仍有一群老大妈、老大爷坐在一起谈话。看到“不速之客”的到来,都用探询的眼光打量着我。得知我来探寻《大公报》宿舍楼的旧址,一位老奶奶不禁感叹道:“嗨!这么隐蔽的地方,怎么找来的?”

斑驳的楼面,飘荡的衣服……小楼已残破不堪,看不到以前的格局。院子中间,据院中的老人说原先种植花草的花园,也都盖满了房子,只能从小楼古旧的窗棂、斑驳的楼梯、颤颤巍巍的阳台栏板上揣摩过去的岁月。曾经在历史长河中波澜壮阔的《大公报》,在这里消失在历史的远方,让我感受到了一种遥远的沧桑。

在这里住了60多年的方美光先生,介绍他小时候见过这里的辉煌,高大的大门边还有大公报的牌子悬挂,曾几何时,这儿曾是一片繁忙。

如今,这儿没有了报业同仁忙碌的身影,只剩下这些小楼,独自静谧。稀稀落落的行人,整条胡同变得幽静,仿佛如沉寂在文字中的历史。这些超过60年以上的《大公报》小楼也变成了历史的一个符号。南城的沙子口的胡同里,因藏着老报馆《大公报》的小楼,便有了卓然不群的味道。大公报创始人、清末弃武从文的维新人物英敛之是北京人,有着仗义执言、敢作敢当的个性,也奠定了大公报自创刊始的报格。1931年“九一八事变”发生的第二天,正在北京的大公报总经理胡政之,即赶到协和医院,采访正在那里养病的张学良,“大公报记者谒张谈话”的专访于9月20日见报。胡政之是事变后张学良见的第一个记者,该报道也是第一篇关于九一八事变真相的较完整报道。

大公报曾经为北京(当时叫北平)的和平解放做出了自己的贡献。1946年,傅作义的女儿傅冬菊从西南联大毕业,来到天津大公报社担任副刊编辑。1947年11月15日,傅冬菊加入中国共产党。1948年,傅冬菊回到北平,和傅作义谈话,明确告诉父亲,她是共产党派来的代表。平津战役期间,傅冬菊和父亲谈过多次,不时把解放区出版的报刊和小册子放到傅作义的办公桌上,对傅作义最终决定起义发挥了不可替代的巨大作用。聂荣臻元帅曾高度评价傅冬菊:“在保护北平这座千年古都和无数灿烂文明以及两百万人民生命财产、促进中国人民解放事业中,傅冬菊做出的贡献是不可磨灭的。”

“大公报”三个字为中国近代启蒙思想家、教育家、翻译家严复所写。报名取意于“忘己之为大,无私之谓公”,宗旨则是:“开风气,牖民智,挹彼欧西学术,启我同胞聪明”。英敛之主持《大公报》10年,政治上主张君主立宪,变法维新,以敢议论朝政,经常刊登北洋政府的公文,成为华北地区引人注目的大型日报。

据方美光先生说,《大公报》的校对要求比其他报社都高,有些稿子付印以前,常要几个编辑过目,经过仔细推敲,方才定稿。报馆明确规定:稿子有误,编辑负责;排印出错,惟校对是问;职责分明,赏罚有则……

一份报纸,记录的是当下的社会状况,可若干年后,它留下的就是最直观、最珍贵的历史。不仅如此,报纸杂志的兴盛也见证了一座城市的面貌和城市化进程。那时的《大公报》员工,当年都年轻,加上全国解放所激发的政治热情,大家都在忘我地辛勤工作。一天基本上3个班,上白班的往往晚上都自动来干活。上小夜班的,上午10点左右就到编辑部看报,干活。上大夜班的本该晚7点来,但大都下午2点左右就要来转转、看看,有什么事随时就办了……这些都不是有谁规定这么做的,而是自觉自愿、自自然然的。北京《大公报》的员工虽然来自沪、津两地,互不相识,但协作和睦,不分轩轾。同志间一向以老张、老李相称,对李纯青,背后直呼纯青,当面也称李先生,从没有叫某总编、某主任者。至于廉洁奉公,更是绝无问题。什么“红包”“封口费”或“有偿新闻”,都是闻所未闻的事……这么一个团结协作、奋发上进的群体,在我国报刊研究史上是值得书写的。

《大公报》怎么迁到北京的?资料显示,新中国展开大规模经济建设,迫切需要一份财经领域的专业报纸。由于读者对民营报纸信任不足和报纸缺乏特色等原因,《进步日报》和上海《大公报》的发行量与广告收入都一再下降,入不敷出,难以为继。王芸生作为《大公报》的总负责人,为此焦虑万分。经反复考虑,1952年初,他上书毛泽东,请求党中央帮助解决报社的困难及去向问题。

不久王芸生便接到通知,要他到北京去,并受到毛泽东主席的接见。在这次接见中,毛主席明确三点:一、上海《大公报》与天津《进步日报》合并,为全国性报纸,仍叫《大公报》。二、迁北京出版(在北京新馆建成前,暂在天津出版发行)。三、宣传报道以财经为重点,兼顾国际宣传。这三条,确定了《大公报》的方向,也可以说使它起死回生,免于走上亏损倒闭之路。

1953年,上海《大公报》迁津与《进步日报》合并,在天津出版发行,并在北京设立办事处,王芸生等主要负责人都在北京办公。国家计委、中宣部、文化部、北京市政府对《大公报》在北京建设馆舍十分重视,在当时经济并不宽裕的情况下,拨出专款在北京永安路建设报馆,在北京永定门外沙子口建设了报馆的职工宿舍。王芸生写了许多著名的社论,引起社会很大反响。

1956年10月1日,《大公报》正式在北京出版发行,北京《大公报》出版仅两个多月,到1956年底,报纸发行量直线上升,从5.3万份猛增至28万份,扭转了原来上海《大公报》的亏损局面,还上缴国家财政30多万元。

《大公报》先后迁址于天津、上海、汉口、桂林、重庆、北京、香港等地,有一段时间在国内几地同时出版。

毛泽东、周恩来多次讲《大公报》人才济济,老总们更是文章高手,多才多艺,名人辈出。1966年,当时“文革”进入高潮,“四人帮”唆使红卫兵进驻北京《大公报》。12月30日,“红卫兵孙大圣战斗队”发表判决书,勒令《大公报》停刊。《大公报》于1966年9月14日停刊,改名为《前进报》,但是只办了103天,也停刊了。之后原北京《大公报》部分工作人员参与创办了《财贸战线》报(即现在的《经济日报》)……

今天,我岂止走在变迁着的街巷,分明是在浏览史书古籍,寻找着厚重的历史。纵然岁月悠悠,物是人非,不论它带走了什么,总有一些没变,那就是我们灵魂深处的文化气息……

(编辑·宋冰华)