全面二孩政策实施对我国人口老龄化 的影响研究

2017-06-05陈宁

陈宁,

华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074

全面二孩政策实施对我国人口老龄化 的影响研究

陈宁,

华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074

我国人口的快速老龄化引起国内外的广泛关注。在“全面二孩”政策正式落地的现实背景下,政策调整究竟能够对人口老龄化产生多大的影响,需要有科学的人口预测才能够说明。文章利用全国第五次、第六次人口普查、历年统计年鉴等数据,采用年龄移算和队列要素分析等人口预测方法,对“全面二孩”政策调整影响人口老龄化的效应进行实证研究。研究表明,“全面二孩”政策实施可以有效缓解人口老龄化进程,预测期末,政策调整生育率低、中和高方案下老龄化水平比基准方案分别降低了约2.2、5.96和8.12个百分点;同时“全面二孩”政策有助于降低老年抚养比,稀释劳动力供养负担。但是政策调整对人口老龄化影响的强度取决于育龄妇女对政策调整的响应程度。

全面二孩;人口老龄化;生育响应

一、问题的提出

计划生育政策实施三十多年来,我国人口快速增长的势头得到扭转,但是人口年龄结构却迅速老化。2000年我国刚进入老龄化阶段时60岁及以上的老年人口仅有1.3亿人,在总人口中所占比例约为10%。而到2014年末,老年人口达到2.12亿人,占总人口比例达到15.5%。十余年间老年人口数量增加了7 000多万人,比例上增加了50%。在人口年龄结构快速老化的同时,我国也面临出生人口低惯性增长、出生人口性别比长期偏高、劳动力资源加速萎缩等人口问题。

在此背景下,为促进人口长期均衡发展,2013年11月18日,十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”政策,两年后的2015年11月29日,党的十八届五中全会又提出:全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策(以下简称“全面二孩”政策)。接连的生育政策调整的一个重要目标就是积极应对人口老龄化。那么生育政策调整究竟能否缓解中国的人口老龄化进程和降低老龄化水平呢?中国的人口年龄结构将会有多大改变呢?这些在“全面二孩”政策放开之后都非常值得探讨,同时这些探讨需要有科学的人口预测为依据加以说明。

过去的数十年里,国内不少学者关注生育政策调整对人口老龄化的影响。曾毅假定2012年前后实现“二孩晚育软着陆方案”,那么老年人比例在2030年、2050年与2080年将比政策不变方案分别降低5.6%、15.6%与38.4%[1];史佳颖、胡耀玲、原新假定从2015年、2030年、2050年分别放开普遍二孩,发现愈早放宽生育政策愈有助于缓解人口老龄化进程[2];杜鹏、翟振武、陈卫假定未来生育政策不变,发现2041年到2064年为中国的“老年高峰”,每年老年人口数在4亿以上[3]。可见,以上关于中国生育政策调整的人口预测研究大多发生在“单独二孩”政策尚未显现、“全面二孩”政策“尚无时间表”的情况之下,所以在“全面二孩”政策正式落地之后,这些假设条件都已经不符合现实背景的变化,因此过往研究在预测结果的适用性方面是需要质疑的。

所以,我们在“全面二孩”政策正式落地之后,基于政策调整实际对未来人口发展进行预测,一方面可以减少假设政策变动的不确定性对预测结果的影响,另一方面又可以有效回应政策调整应对人口老龄化的“目标效应”。因此本文在“全面二孩”政策放开的背景下,深入考察生育政策变动对未来人口老龄化的影响具有重要的现实意义。

二、研究设计

(一)基础数据

采用2010年全国第六次人口普查数据,主要包括分年龄和性别的人口数、分年龄和性别的死亡率、分年龄的育龄妇女生育率数据;历年国民经济与社会发展统计公报中的人口统计数据。

需要说明的是,诸多研究认为全国及其各省的“六普”数据的一个主要问题是在年龄结构、生育率和死亡率等数据上都存在着较大的误差,尤其是0-9岁低年龄组存在严重漏报重报,从而导致总和生育率偏低[4][5]。其中王金营通过年龄移算法进行队列对比发现,0-9岁人口的漏报率至少达到5.7%,并对漏报进行了回填。

本文通过两个途径对数据质量进行了验证。第一,利用2005年-2009年五年间的出生人口数,通过年龄移算法,推算出2010年的1-5岁的存活人口应不低于8 008万人,但是“六普”数据与之对应的1-5岁组总人口仅约为7 648万人,相差约360万人。在考虑正常分年龄死亡率的情况下,普查人口数与对应存活人口差幅如此之大,只能说明低年龄组存在明显的漏报。第二,通过比对2005年至2014年的出生人口数据,发现2010年0岁组人口远低于相邻年份的0岁组人口数,而且差幅达到近230万人,我们没有理由证实2010年存在巨大的出生人口锐减,惟一可以解释的理由就是存在大量的出生人口漏报。通过验证,发现0-9岁组的漏报率基本和王金营的测算结果相似,因此本文在“六普”对数据进行初步评估的基础上,将对0-9岁组低年龄人口按照5.7%的漏报率进行回填。按照这一漏报率回填之后的人口数据如表1所示,可知2010年最低漏报人口约为884.5万人*本文以调整后的“六普”数据为基础,通过年龄移算得到2015年总人口约为138 316万人,2015年国家统计局公布的我国总人口为137 462万人,相比本文的推算数据少约850万人。。

表1 对“六普”数据0-9岁人口进行回填之后的情况* 数据转引自王金营、戈艳霞:《2010年人口普查数据质量评估以及对以往人口变动分析校正》,载人口研究2013年第1期。(单位:人)

(二)测算方法与思路

以2015年为预测基年,跨度为2016年-2065年,周期为50年。考虑人口发展是长周期事件,必须在足够长的时间跨度内考量政策调整对人口年龄结构的影响。本文选择50年的预测期,既能有效考察生育政策调整的影响效应,同时又尽可能的保证人口预测结果的相对可靠。

在预测方法上,基于政策调整对生育水平在不同时期具有不同影响,初期生育水平会有“政策性突变”,之后逐步进入常态化,故采用分阶段预测。第一阶段:政策调整初期,采用年龄移算法;第二阶段:“政策性突变期”之后,使用PANDIS-INT人口预测软件。之所以这样安排,接下来进行明确的解释。

第一阶段人口预测:在我国生育政策是影响妇女生育率的重要因素,全面放开二孩自然会影响生育率的变化。“全面二孩”政策的目标人群是在政策放开前已经生育一个孩子并有意愿再生育二孩的妇女。长期以来由于政策性抑制致使目标人群具有明显的二胎“生育潜能”,这一潜能将在政策放开后出现较为集中的释放,形成政策性“出生堆积”。正如2013年中国人口与发展研究中心组织的生育意愿调查结果显示,已有一孩的妇女计划生育二胎的时间主要集中在未来4年,其中第二年为峰值[6]。因此,为更加贴合妇女在政策放开后的实际二孩生育行为,我们假定未来5年逐步完成“生育潜能”的释放。这一时期由于生育率的变动是剧烈的、“非常态的”,所以,针对2016年-2020年的人口变动不宜使用适合预测“常态人口”的方法进行预测,故采用年龄移算法进行预测。

年龄移算法是以各个年龄组的实际人口数为基数,按照一定的存活率进行逐年递推来预测人口发展,主要包括育龄妇女人数预测,进而进行出生人数预测,同时对死亡人口进行预测。年龄移算法模型的基本表达式为Px+1(t+1)=Px(t)·Sx,具体公式为:

其中:Px(t)为t年x岁的人口数;Px+1(t+1)为预测年度t+1年x+1岁的人口数;Pw-1(t+1)为预测年度最高年龄组之预测人口数;Sx为X岁的存活率。模型中每一行的预测关系明确,即如预测年度1岁组人口数,系有预测基年的0岁组人口数乘上0岁组人口存活率得到。出生人口数等于各年龄育龄妇女数乘以年龄别生育率之和。

预测中我们没有考虑人口迁移的影响。因为中国人口的国际迁移率很低,我们可以近似的将其看做封闭人口。第二阶段的预测也做了同样的处理。

第二阶段人口预测:由于生育政策所抑制的生育意愿将在政策调整的头几年集中释放,2020年以后生育水平变动受政策调整影响的效应将会越来越小,生育率变动将会更加趋于平缓,因此2021年-2065年的人口预测将采用PANDIS-INT人口预测软件*PADIS-INT人口预测软件是中国人口与发展研究中心基于队列要素分析法开发的国际化人口预测软件,目前已在全球多个国家得到应用推广,并获得联合国、美国人口普查局等国际权威机构高度认可。进行预测。

(三)参数设定

1.生育水平

由于本文考察的是生育政策调整的影响,所以将生育水平设定为两类方案,第一类为“政策未调整”方案,假定在测算期内现行生育政策不变,并作为基准方案;第二类为“政策调整”方案,围绕生育政策调整对生育水平可能带来的影响,又将第二类方案中分为低、中、高三个方案。

“六普”数据显示我国总和生育率为1.18,而众多学者认为这与中国现实生育水平不符,并且认为这主要是由于出生漏报导致的。翟振武等基于“打靶”的方法,推算出2010年-2014年总和生育率依次为1.496、1.505、1.532、1.540和1.593[7]。2015年作为“单独二孩”政策实施的第二年,人口自然增长率为4.96‰,相比2014年下降0.24个千分点,可见中国目前的总和生育率水平应该在1.4-1.6之间。基于上述分析假设基准方案的生育率为1.55,并假定测算期内总和生育率不随时间发生变化。

关于“政策调整”方案,政策调整初期的出生人口受政策目标人群“累积效应”的影响,因此预测中要解决好两个问题:一是政策目标人群的生育潜能释放总量。国家卫计委官方公布的数据显示全面二孩政策的目标人群约是9 000万,本文以此为准;二是政策目标人群生育潜能的释放比例。国家卫计委对目标人群再生育意愿进行摸底,得出三种方案,高方案预计有33%的人会生二孩,中方案是28%,低方案是23%。由于官方设定的释放比例是在众多学者以及研究机构的研究结论基础之上,故本文也以此为准。此外,关于释放进度的问题,前文提到假设未来五年二孩“累积效应”释放完成,其中第二年为峰值,同时考虑目标人群中35岁以上的女性超过60%,峰值过后,随着时间的推移后续几年释放比例会逐渐下降,因此,未来5年假设每年进行二孩生育的妇女比例为0.13、0.21、0.20、0.17、0.14*结合2013年全国生育意愿调查中“已有一个孩子家庭准备生育下一个孩子的时间安排”中的调查数据,同时参考翟振武等在“立即全面放开二胎政策的人口学后果分析”一文中关于全面二孩的释放进度的假设,并且结合湖北省生育意愿调查中年龄相对较轻的育龄妇女可能并不急于安排二孩生育,设定这一释放进度。。

结合以上对生育政策调整初期的分析,并考虑生育政策调整后期的生育水平企稳,本文的预测方案整体设定如下。

低方案:2016年-2020年全面二孩的释放比例为23%。在二孩“累积效应”释放完毕之后,由于三十多年的计划生育政策对人们生育意愿的影响以及当下生育成本较高,人们实际的生育行为可能达不到政策预期效果。正如“单独二孩”政策实施两年来,实际生育数量低于预期,出现“政策遇冷”,因此假设2020年以后总和生育率回落到2016年全面二孩政策放开前的水平,总和生育率约为1.6,此后预测期内保持稳定。

中方案:2016年-2020年全面二孩的释放比例为28%,2020年之后随着“堆积效应”不断释放,生育“潜存能量”不复存在,生育率有可能会出现回落,2020年以后生育率回落到1.9并长期保持不变,即与法国的妇女生育水平相当。之所以在2020年以后设定生育率回落到1.9的水平,主要是基于我国近十年育龄妇女生育意愿调查的结果,综合来看历次的生育意愿调查平均理想子女数大多接近但是不到1.9(表2),但是那是在仍然存在生育政策限制的条件下进行的,育龄妇女的理想子女数在严格的独生子女政策的限制下有所保留,所以抛开政策限制因素,育龄妇女理想子女数会有所提高。

表2 近十年生育意愿调查育龄妇女平均理想子女数[6][8]

高方案:2016年-2020年全面二孩的释放比例为33%,期间总和生育率突增到更替水平以上,但是由于2020年以后人口老龄化问题更加突出,国家为保持生育水平长期稳定在更替水平,继续调整生育政策,实行家庭“完全自主生育”政策,甚至出台鼓励生育的政策,由此假定生育率长期稳定在2.1的更替水平,这一假定水平与美国目前的生育水平相当。

2.死亡水平和死亡模式

参照联合国《世界人口展望》关于中国人口预期寿命的估计,2050年中国人口平均预期寿命将达到79.5岁,其中男性77.6岁,女性81.5岁[9],那么2015年的死亡水平根据终点值采用线性内插法进行估计得出男性为74.78岁,女性为77.69,其他年份死亡水平预估采用同样方法。死亡模式采用Coal-Demany西区模型生命表。

3.出生人口性别比

国家卫计委曾计划以第六次全国人口普查数据的117.94为基点,每年下降超出出生性别比正常范围上限(107)部分的10%。自2008年以来出现连续下降,2015年下降到113.51。假定2020年开始出生性别比将恢复到107的正常水平。中间年份出生性别比用线性内插法计算得出。

三、预测结果与分析

(一)人口老龄化水平变动

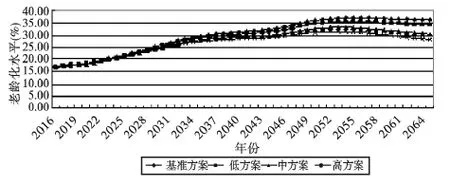

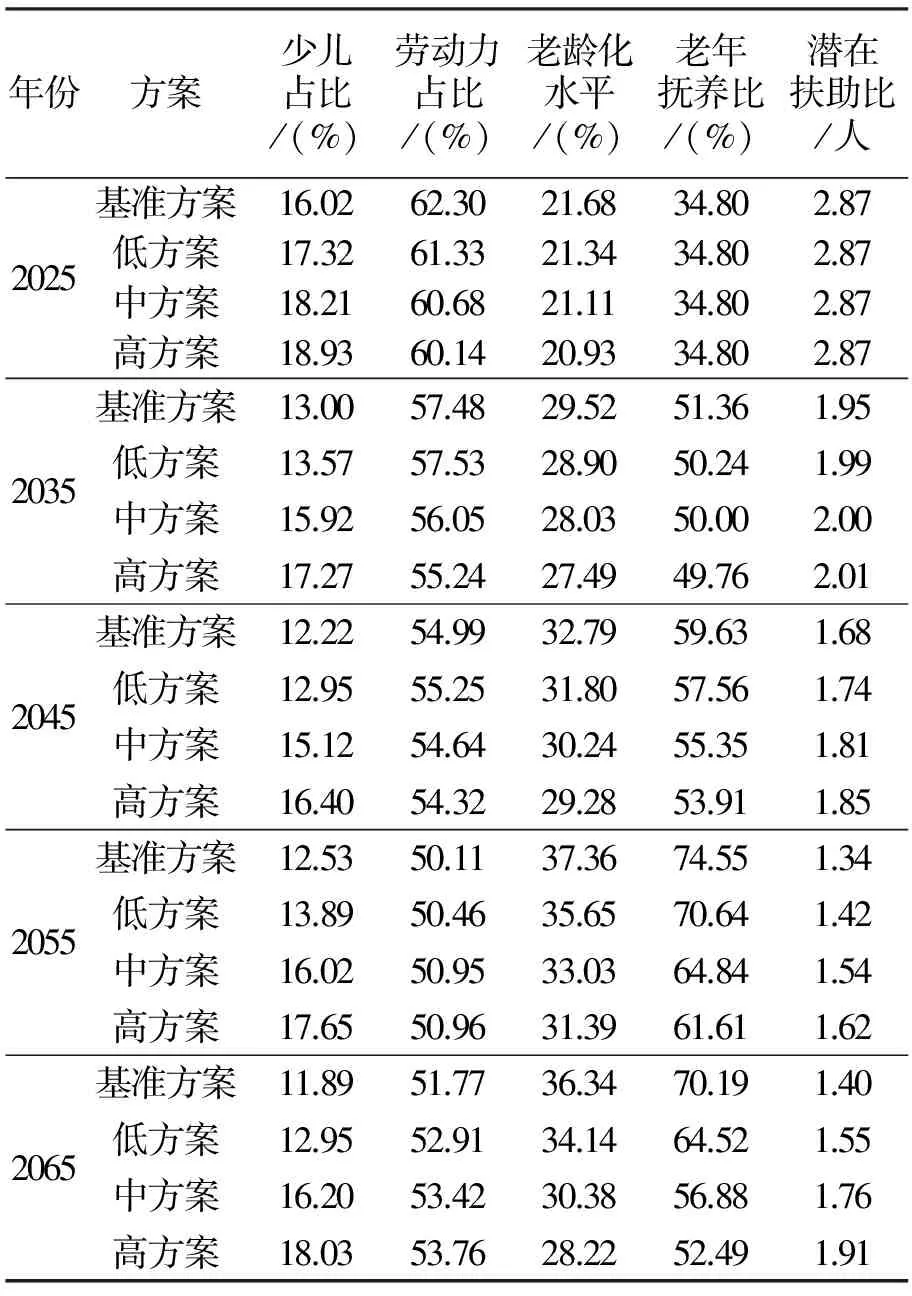

在“全面二孩”政策实施的背景下,未来随着生育水平的提高,出生人口相应增加,整个人口系统的年龄结构因新生人口的加入而发生变化。图1为未来我国老年人口(60岁及以上人口)在总人口中所占比重变动趋势图,不同方案下未来人口老龄化水平呈现出明显的差异。在预测期内,不论是基准方案还是政策调整生育率低、中、高三个方案下,随着新中国成立后第一、二次生育高峰期的出生队列进入老年期,我国的人口老龄化水平随着时间的推移而不断提高,并在2055年左右达到高峰,随后开始呈现下降趋势。这一时期老年人口规模的变化都是过去出生队列进入老年期的结果,但是,由于生育政策调整不同生育水平下不同规模的新生人口进入人口系统,使得不同预测方案下的人口老龄化速度和水平存在明显的差异。

第一,基准方案下,预测期内未来人口老龄化水平不断提高,人口快速老龄化的势头不减。2015年时我国人口老龄化水平为16.1%*国家统计局数据显示,2015年我国60岁以上人口占总人口的比重为16.1%。,到2055年时,人口老龄化水平达到37.36%的峰值,40年间提高了约21.26个百分点,年均增长率为7.9%。虽然2056年开始人口老龄化水平开始下降,但是下降速度非常缓慢,到2065年时老龄化水平仍为36.34%,年均下降率约为0.19%。可见如果维持现行生育政策不变,未来人口老龄化快速发展将是常态,人口年龄结构将极度老化。

第二,“全面二孩”政策调整后,不同生育率方案下人口老龄化水平相比基准方案均有一定程度的下降,中国的人口老龄化进程得到缓解。首先,低方案下,人口老龄化水平在2055年达到高峰,峰值水平为35.65%,相比基准方案减少了1.71个百分点。之后,人口老龄化进程相对放缓,到预测期末,人口老龄化水平相比基准方案低2.2个百分点。其次,中方案下,2053年人口老龄化水平达到33.11的峰值,峰值水平相比基准方案减少了约4.25个百分点。2065年的老龄化水平为30.38%,同期相比基准方案减少了约5.96个百分点,政策调整的正效应明显展现,人口老龄化进程明显放缓。最后,高方案下,未来人口老龄化水平更是得到显著“稀释”,2052年达到31.58%的峰值,相比基准方案的峰值减少了5.78个百分点。2052年之后,人口老龄化水平显著下降,到2065年下降到28.22%,同期相比基准方案减少了约8.12个百分点。

图1 基准方案和政策调整生育率三种方案下未来人口老龄化水平变动

(二)老年抚养比变动

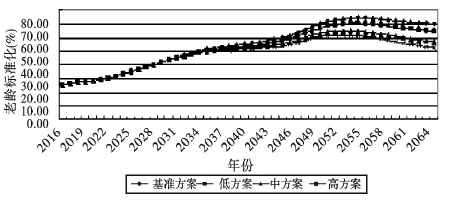

老年抚养比一般是指60岁及以上老人占劳动年龄人口的比重。图2所示为未来中国的老年抚养比在预测期内的变动趋势。随着未来我国人口老龄化进程的加快,老年人口规模迅速扩大的同时,劳动年龄人口不断减少,使得老年抚养比不断提高,劳动年龄人口负担越来越重。同时由于全面二孩政策调整的“滞后效应”,基准方案和政策调整方案下老年抚养比的差别从第一批“政策性二孩”进入劳动年龄后方开始显现。

首先,基准方案下,中国的老年抚养比持续快速上升,到2055年达到74.5%的峰值,相比2015年增加了约50个百分点。随着老龄化高峰逐渐退去,2055年之后老年抚养比开始小幅下降,到2065年仍维持在70%的水平。

其次,政策调整生育率低、中和高三种方案下老年抚养比相比基准方案均有一定程度的下降,劳动年龄人口的供养负担因政策调整得到“稀释”。低方案下,老年抚养比持续上升,到2055年时达到70.64%的峰值,但是相比基准方案峰值降低了约4个百分点,之后开始呈现下降趋势,到2065年时为64.52%,相比同期基准方案降低了约5.6个百分点。中方案下老年抚养比峰值年份为2054年,峰值水平为64.98%,相比基准方案降低了约9个百分点。2054年以后不断下降,到2065年时为56.88%,比同期基准方案下降低了约13个百分点。高方案下,老年抚养比在2053年达到61.95的峰值,峰值年份之后迅速下降,到2065年时老年抚养比水平为52.4%,相比同期基准方案减少了约18个百分点。比较基准方案和政策调整方案中老年抚养比的变动趋势可以发现,生育水平回升越高,对老年抚养比的下降作用越为明显,那么对劳动力供养负担的稀释效果也就越为明显。

图2 基准方案和政策调整生育率三种方案下未来老年抚养比变动

从潜在扶助比*一般是指每位60岁及以上老年人平均有多少名15-59岁的劳动年龄人口扶助。来看,2055年以前,不论何种方案下,潜在扶助比都迅速下降。2055年以后,政策调整方案下,潜在扶助比开始呈现明显的上升趋势。基准方案下,2016年的老年扶助比为3.99,到2050年下降到1.42,也就是说如果生育政策不变,到本世纪中叶老龄化高峰时期每位老年人平均只有1.42名劳动力扶助,到预测期末潜在扶助比基本维持在1.4的水平上;政策方案下,由于出生人口的相对增加,使得潜在扶助比在2029年以后的下降进程得到缓解。政策调整低、中、高三个方案下,2050年的潜在扶助比分别是1.49、1.58、1.65,相比同期基准方案分布高0.07、0.16、0.23;到预测期末,低、中、高三种方案下潜在扶助比分别为1.55、1.76、1.9,而同期基准方案下仅为1.4。可见,“全面二孩”政策下,如果生育水平得到回升,可以增加扶助老年人的劳动人口数量,提高潜在扶助比,降低劳动力扶助负担。

(三)对基准方案和政策调整方案预测结果的比较

通过对基准方案和“全面二孩”政策调整生育率低、中和高方案下对未来中国人口发展趋势的模拟结果对比发现:生育政策调整对我国人口结构具有明显的影响,虽然不同生育水平下存在一定的差异,但是“全面二孩”政策实施相对基准方案的“正效应”是明显的(表3)。在预测期内,“全面二孩”政策实施对老年人口规模没有影响,但是“全面二孩”政策可以显著缓解人口老龄化进程、降低人口老龄化水平,同时可以适度降低老年抚养比和提高潜在扶助比,进而有效减轻社会的养老负担。

表3 基准方案和政策调整生育率三种方案下预测结果比较

此外,通过放宽生育限制,实施“全面二孩”政策可以有效缓解劳动年龄人口的缩减速度,增加劳动力供给。如果维持现行生育政策不变,整个预测期内劳动年龄人口持续缩减,到2065年劳动年龄人口仅为5.6亿,而同期在生育政策调整中方案下,劳动年龄人口为6.9亿人,比基准方案多1.3亿人。同时,生育水平的提高,新生人口的相对增加,提高了少儿人口在总人口中的比重,缓解了少子化进程。基准方案下,少儿人口在总人口中的比重持续下降,到2065年少儿人口仅占总人口的11.89%,整个人口结构严重“倒挂”,而同期在政策调整生育率低、中、高方案下,少儿人口占总人口的比重分别为12.95%、16.2%、18.03%,分别比同期基准方案高1.06个百分点、4.31个百分点和6.14个百分点。综合来看,通过实施“全面二孩”政策,宏观上人口结构得到改善,一定时期后劳动力快速缩减的进程得到缓解,劳动年龄人口的供养负担得到稀释。微观上家庭代际结构也得到改善,增强了家庭潜在养老能力和抗风险能力,但是相应的将出现少儿抚养负担加重这一负效应。

四、结论与讨论

(一)结论

第一,在基准方案下未来将面临少儿人口占总人口的比重持续下降,劳动年龄人口数量大幅萎缩,老龄人口快速增长,人口年龄结构严重失衡的态势。其中,少儿人口占总人口的比重将从2015年的17.6%降至2065年的11.8%,劳动年龄人口供给规模快速萎缩,截至2065年仅相当于预测基年的60%。此外,老年人口规模快速增加,人口老龄化水平快速提高,老年抚养比在50年间增长了约3倍。劳动年龄人口短缺、潜在劳动力供给不足和老年人口规模快速增长,将会引发社会经济方面的一系列问题。可见,如果维持现行生育政策不变,快速的少子老龄化以及劳动年龄人口持续萎缩将成为未来人口发展的常态。

第二,“全面二孩”政策可以有效缓解人口老龄化进程。相对于基准方案,“全面二孩”政策调整生育率低、中、高三个方案下人口老龄化水平均有一定程度的下降。预测期末,政策调整生育率低、中和高方案下老龄化水平比基准方案分别降低了约2.2、5.96和8.12个百分点,而且生育水平回升的幅度越大,对人口老龄化进程的影响就越大。同时,不同方案下少儿人口比重和劳动力人口比重均有一定程度的回升,人口年龄结构老化的态势得到一定程度的扭转,人口年龄结构得到优化,而这也是老年抚养比下降的人口基础。

第三,生育水平变动对老年抚养比的影响具有滞后性。“全面二孩”政策实施,生育限制放宽,生育水平的提高,使得出生人口相应增加,进而使得人口年龄结构变得相对年轻,从而有助于降低老年抚养比。反之,亦然。然而,由于人口再生产规律的制约,使得生育政策调整对老年抚养比的影响具有一定的“滞后效应”。这是因为生育政策调整后多出生的人口或者说“政策性二孩”成为劳动年龄人口后,对老年抚养比影响才能逐渐显现。也可以说人口生育节奏和人口结构变化具有长期性和周期性,生育政策调整的效果不可能“立竿见影”。这也启示我们对人口系统的调整要具有前瞻性,要为长远的人口结构优化留有余地。

(二)延伸性讨论

1.生育政策调整对人口年龄结构影响的强度取决于育龄妇女对政策调整的响应程度

本文的“核心假设”是生育政策调整背景下,“全面二孩”政策实施对生育水平的变动具有积极的正向影响。预测结果表明生育水平回升的程度越高,政策调整对人口老龄化的影响效应越强。然而生育水平的回升程度却决于育龄妇女对生育政策调整的响应程度,也就是说未来人口老龄化进程究竟能否得到缓解,主要取决于“全面二孩”政策的实施效果。那么影响“全面二孩”政策效果抑或说影响育龄妇女生育响应程度的主要因素是什么呢?

首先,生育主体的生育意愿和生育行为。一般认为通过生育意愿可以窥见人们的生育数量,进而预见生育水平的变化。既有研究表明目前我国平均意愿生育水平为1.86*这也符合先前多次生育意愿调查的结果,详见表2。[10]。然而,由于实际生育行为往往和生育意愿存在一定的偏差,人们的终身生育水平可能达不到意愿生育水平,出现所谓的“育龄妇女理想子女数>意愿子女数>实际生育数的三重背离现象”[11]。在全面二孩政策调整后,如果生育主体的生育意愿较高,实际生育行为比较贴合生育意愿,那么生育水平就有可能得到提高。

其次,政府实施“全面二孩”政策的执行力度。随着接连的生育政策调整,政府对人们生育控制逐渐放开,并且期待人们能够按照政策生育二孩,从而实现缓解人口老龄化,优化人口结构的政策目标。但是生育主体的生育行为除了受到主观生育意愿的约束之外,还受到客观社会经济环境的制约。当下育龄群体普遍面临生育孩子的成本太高,“想生而不敢生、生不起”的困境。这是因为目前随着城市化进程的快速发展,社会生活节奏和成本的提高,使得生养小孩的经济成本、时间成本和机会成本越来越高。在当下弱生育意愿、高生育成本、精抚养模式的背景下,政府应该出台、完善相关的公共配套措施,将社会的福利政策家庭化,着力使生育成本外部化,真正减轻人们的生育成本,提高生育的积极性和整体生育水平,进而促进人口的长期均衡与可持续发展。

2.生育政策调整完善是否是应对人口老龄化的一剂良方

预测结果表明,未来50年内不论何种方案下我国的人口年龄结构都将持续老化,人口老龄化的趋势不可逆转。生育政策调整,全面二孩政策实施只是相应缓解了人口老龄化进程,降低了人口老龄化速度和水平。换句话说,我国人口快速老龄化的趋势不会因生育政策调整,“全面二孩”政策实施而逆转。故而当下看待生育政策调整对人口老龄化的影响,要以综合性的态度考量,依靠放宽生育限制应对人口老龄化在短期内不是“一放就灵”。一方面,由于生育政策调整的“即时效应”使得政策调整初期少儿抚养比升高,家庭抚养压力增加;另一方面,又由于生育政策调整的“滞后效应”,要等20年以后“政策性二孩”进入劳动年龄后才能稀释老年抚养压力。

此外,由于人口老龄化水平的不断提高,以及我国庞大的人口基数,中国的老年人口绝对数量在不断膨胀,这就使得今后社会养老负担会不断加重。同时,巨大的老年人口规模无形中会使人口老龄化过程中的老年问题体量更大,因为老年人问题面临人群的“放大效应”。故在生育政策调整后的一段时间内,劳动年龄人口的抚养压力会“不降反增”,整个社会应对人口老龄化的压力同样也是“不降反增”。所以,未来一段时期内政府应该围绕完善社会养老保险制度、构建城乡一体的老年照料体系等措施来妥善应对人口老龄化,解决老年人口问题。

[1]曾毅:《试论二孩晚育政策软着陆的必要性与可行性》,载《中国人口科学》2006年第2期。

[2]史佳颖、胡耀玲、原新:《缓解老龄化:适度放宽生育政策有效吗》,载《人口学刊》2013年第3期。

[3]杜鹏、翟振武、陈卫:《中国人口老龄化百年发展趋势》,载《人口研究》2005年第6期。

[4]乔晓春:《单独二孩政策新增人口测算方法及监测系统构建》,载《人口与发展》2014年第1期。

[5]王金营、戈艳霞:《2010年人口普查数据质量评估以及对以往人口变动分析校正》,载《人口研究》2013年第1期。

[6]庄亚儿、姜玉等:《当前我国城乡居民的生育意愿——基于2013年城乡居民生育意愿调查》,载《人口研究》2014年第3期。

[7]翟振武、张现苓、靳永爱:《立即全面放开二胎政策的人口学后果分析》,载《人口研究》2014年第2期。

[8]贾志科、吕红平:《论出生性别比失衡背后的生育意愿变迁》,载《人口学刊》2012年第4期。

[9]林宝:《人口老龄化与城镇基本养老保险制度的可持续性》,北京:中国社会科学出版社2014年版。

[10]王军、王广州:《中国低生育水平下的生育意愿与生育行为差异研究》,载《人口学刊》2015年第5期。

[11]马小红、顾宝昌:《单独二孩申请遇冷分析》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2015年第2期。

责任编辑 吴兰丽

* 感谢孙新华、管珊以及评审专家们对本文提出的建设性修改意见,当然文责自负。

On the Influence of Universal Two-child Policy on China’s Ageing Population

CHEN Ning

(DepartmentofSociology,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)

The fast growth of China’s ageing population has drawn great attention from both at home and abroad. And it is significant to resort to objective population forecast to explore the influence of policy adjustment on the aging population against the backdrop of the comprehensive implementation of universal two-child policy. This paper employs the existing data of the fifth and the sixth population censuses as well as previous China Statistical Yearbooks. By using population shift and cohort-component methods, the author makes an empirical study on the influence of childbearing policy adjustment on the population structure. The results can be presented as follows. The speed of population aging can slow down effectively. Corresponding to the low, medium and high levels of policy adjustment, the basic decline ranges of the population aging are 2.2%, 5.96% and 8.12% respectively. The old-age dependency ratio can be declined and the labor burdens can be eased. Meanwhile, the validity of the adjustment on aging is actually determined by the women’s enthusiasm for the policy.

universal two-child policy;ageing population;childbearing enthusiasm

陈宁,华中科技大学社会学院博士生,研究方向为人口社会学。

华中科技大学985项目“中国生育政策调整与人口结构变化研究”(2014ISH02);华中科技大学科技创新基金资助

2016-06-04

C913.6;C924.21

A

1671-7023(2017)02-0096-08