分岔之庋:过云楼早期鉴藏的一种解释

2017-06-05陶大珉

◇ 陶大珉

分岔之庋:过云楼早期鉴藏的一种解释

◇ 陶大珉

个人的鉴藏行为,往往被认为标示着一种个体性的收藏选择及审美判断,而如果延展为收藏体系的角度来研究个案,则犹如从平面视角转迭为立体观察,便能够在一定程度上勾连出所在地域的收藏旨趣与趋向,这也显然适用于对于过云楼顾氏家族早期鉴藏活动的相关理解。作为晚清及近代江南地域收藏体系的一支,过云楼的代表性在于其鉴藏活动所具有的历时性与共时性特征,尤以书画为主体所展开的藏品著录的分析,能够观察到其体系在构建和继守之际,顾文彬与顾麟士代际之间,所发生的收藏趣味、藏品来源及鉴定经验的内在迁变和外部影响。这些随着积聚与传承所产生的收藏形态的调整与变形所导致的分岔,也在一定程度成为了相同跨度与时区之内的江南收藏网络整体境遇的某种缩影。

顾文彬木刻像

顾麟士像

过云楼书画记木刻本

一、趣向的微调

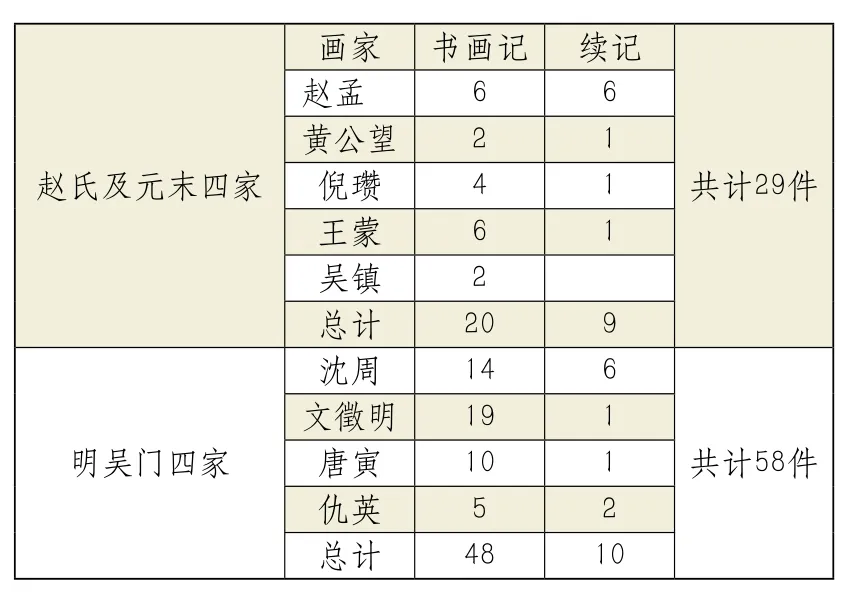

观察早期顾氏家族内部的收藏旨趣之同异,最为直接的方式是取著录画目《过云楼书画记·续记》为样本梳理藏品,虽然著录中所记载的只是顾氏书画收藏的一部分,但涵盖了过云楼所藏的大部分名迹菁华,具有衍生类推的效用。《过云楼书画记·续记》中共收录了359件各类书画,其中顾文彬收藏246件,顾麟士为113件。从题材来看,画迹的收藏远多过书法,两本著录书中的比例都为3∶1左右,这与江南地区藏家一贯以书画为重的收藏嗜好相契合。从形制来看,顾文彬的重点在于绘画的卷、轴,而顾麟士收藏的绘画手卷明显减少,而法书部分,顾文彬的手卷收藏较多,其次是册页,顾麟士对于卷、册的收藏相当,但两人同样忽略对于立轴的收藏〔1〕。

而从年代来看,明、清两代始终是两人收藏的重点,顾文彬的明清藏品数目比例近2∶1,顾麟士的收藏之比为1.25∶1,而顾文彬与顾麟士所藏的明代绘画数目之比更达到近3∶1,并且两人所藏明代书画的总数也相差甚远,这其中所隐含的问题须对两人画目再做剖解之后来求解。因此根据《过云楼书画记·续记》整理出相关统计来看,过云楼所持藏最多的三个绘画群体是“清初六大家”“明吴门四家”与“画中九友”,藏品总量各为66件、58件、46件,其余递次为“赵氏及元末四家”的29件、“清初四僧”的7件。此外,“金陵八家”仅有龚贤的2件〔2〕,“扬州八怪”均未见收录。而与董其昌所言“文人之画”〔3〕及南宗绘画系统一脉相承的清初正统派、“明四家”,以及受吴门画派传统影响的包括董其昌在内的“画中九友”绘画的大宗收藏,可看出过云楼的藏品选件对江南收藏圈传统趣味的延承。细分来看,顾文彬所重视的画派群体依次为“明吴门四家”,计有48件。“清初六大家”,有42件。其次是收藏有28件“画中九友”、20件“赵氏及元末四家”和4件“清初四僧”。而顾麟士在《续记》中收藏重点依次是24件“清初六大家”、18件“画中九友”、10件“明吴门四家”,另外“赵氏及元末四家”有9件,“清初四僧”则只有3件〔4〕。

根据《过云楼书画记·续记》显示顾文彬所藏元画总数为44件,而从元代画家群体来看,顾文彬收藏“赵氏及元末四家”书画为20件,显然有过半数的元画不在正统收藏序列之内,这一比例现象同样也在顾麟士的藏品中得以反映。明代书画方面,顾文彬的收藏总数达118件之多,其中明代主要画家群体“吴门四家”为48件,另外“画中九友”的数量为18件(若除去王时敏、王鉴的10件),占全部明画藏量的逾1/2,而顾麟士的类似比例则更降到2/5。顾文彬所收藏的清代书画总量为60件,这其中“清初六大家”就占去42件;而顾麟士收藏的清代书画共计为40件,“清初六大家”则为24件。综上比较,以此能观察到过云楼顾氏除对历代主要画派及名家做重点收藏外,亦避免“徇名遗实”,其对各传派及周边画家也作广泛收罗,如虞山、娄东画派等〔5〕。而各主流画派绘画传至晚清已尽归公私收藏,顾文彬就曾提到“元四家”倪瓒画作的稀缺:“余物色高士真迹垂四十年,所得见者,数不逾十,而横卷尤少”〔6〕。此外,“画中九友”亦难收全,顾文彬曾云:“龙友、烟客、尔唯三家为画中九友之最难得者,即以烟客论,余访求五十年,真迹此外无几,况龙友、尔唯乎!”〔7〕其中张尔唯的画作,“吾吴流传画本绝少。余收罗数十年,仅得两卷”〔8〕。到清末民国,画中九友仍然稀缺,顾麟士对此曾言:“藏家得其尺纸,已麟凤视之。”〔9〕主流画派画作的稀缺,自然造成收藏选择的分流,顾麟士称“近年来藏家争宝汤、戴遗墨”,可见类似汤贻汾、戴熙等娄东、虞山诸派的近世余绪成为了顾氏两代人和同时期江南藏家共同的收藏取向。

过云楼藏画总数表①(《过云楼书画记》)

正如顾文彬在同光年间努力收罗“明四家”与“清初六大家”的画作,19世纪中晚期江南地域的收藏群体都展现出类似的“取向”。杨州的方濬颐在其著录《梦园书画录》(光绪元年1875)中显示出了对“明四家”(47件)和“清初六大家”群体(55件)的器重;而湖州的陆心源在《穰梨馆过眼书画录·续录》(光绪壬辰1892)中同样收录“明四家”与“清初六大家”的画作达53件和50件之多。方濬颐、顾文彬、陆心源作为清末同光时期三个接续的收藏脉络,体现出了其对“明四家”与“清初六大家”绘画群体的共同取向,而这样趣味不仅事关个人的选择,而是体现出晚清之际江南收藏圈整体对于吴门画派与正统派“兼爱”的风尚。而重视以董其昌南宗体系论下的绘画群体的收藏取向是清初及清中期以来的“收藏传统”,根据台湾美术史学者庄申的研究,道咸之际的江南收藏圈最为重视的绘画群体依次为“明吴门四家”“清初六大家”与“画中九友”〔10〕,略有不同的是,19世纪中早期的江南收藏家更以“明四家”为重,其收藏量远超“清初六大家”及“画中九友”。

[元]倪瓒 竹石乔柯图轴82.8cm×39.8cm 纸本墨笔 上海博物馆藏款识:春宵听雨第三番, 起坐篝镫酒自温。晓(起)清开门看桃李, 苍柯翠筱喜无言。倪瓒写竹石乔柯并赋绝句,奉赠舫斋文学。丁酉二月二十三日也。夏四月五日复以赠仲权徵君。云瓒。钤印:茝林曾观(朱)

[元]张渥 九歌图卷(局部)28cm×602.4cm 上海博物馆藏

过云楼藏画总数表②(《过云楼续书画记》)

画家 书画记 续记赵孟頫 6 6黄公望 2 1倪瓒 4 1王蒙 6 1吴镇 2总计 20 9赵氏及元末四家共计29件沈周 14 6文徵明 19 1唐寅 10 1仇英 5 2总计 48 10明吴门四家共计58件

而以吴门画派和清初正统派为主导的收藏趣味逐渐在清末和近代的过云楼收藏活动中产生了局部“调整”:第三代传人顾麟士对“清初六大家”与以董其昌为统领的“画中九友”的保有量开始超越“明四家”。从下面一组数据来看则更为明显:《过云楼书画记·续记》中所著录的顾麟士所藏“明四家”仅为顾文彬的同类藏量的1/5,而其他各画派群体如“赵氏及元末四家”和“清初六大家”均在1/2左右,而“画中九友”比例稍高,逾为6/10。可见到顾麟士时期,其对“明四家”收藏的骤减最为突出,其整体藏量的弱化也显而易见。而比较顾文彬藏品内部,“明四家”还较“清初六大家”稍占优势,虽然顾氏所观王翚字画逾百幅〔11〕,而其当时过眼的明代吴门绘画亦更多,而顾麟士所藏的“明四家”则远不及“清初六大家”半数,位列第三。而类似的状况也体现在同为江南地域的近世藏家庞莱臣的画目中,在《虚斋名画录》中所记“明四家”为48件,虽藏量与以往藏家持平,但与其本人收藏的“清初六大家”157件而论,差距可谓巨大。可见,从同光年间到民国中期的江南收藏圈的取向仍旧是传统的收藏趣味占据了主导地位,而从“厚”清初正统派而“薄”吴门四大家的潜流变化,亦可看出江南收藏圈所固守的趣味导向在民国时期出现了调整。而与前代比较,民国时期的收藏显然受制于“明四家”资源的日益稀缺,而近世藏家对于“四王”及其传派和新兴的“海派”等绘画群体的收藏日增,从而导致收藏目标的分散,是从另一角度给予的解释〔12〕。

二、转变的经验

正如同庄申所认为:“活动于江南地区的收藏家,在原则上,喜欢收藏的作品,以曾由早期的书画著作加以著录的,或曾由著名的画家和收藏家所一度藏有的那种画迹为主。”〔13〕考察顾文彬的收藏来源,同样显示出类似的规律,试汇编《过云楼收藏与各家著录关系表》来进一步观察〔14〕。顾文彬显然偏重于对清初诸家所著录书画的继承,其中件数最多为《式古堂书画备考》《怀烟阁吴越所见书画录》《大观录》《寓意录》与《江村销夏录》。从成书年代看,这五本画目基本涵盖了清初中期的康、雍、乾三朝,而《过云楼书画记·续记》的收录下限亦定到乾隆时期的“四王”画派,换而言之,前者所收书画最晚到乾隆年间,其年代显然符合《过云楼书画记》的选件要求,所以顾文彬没有取嘉道、咸同年间著录书的收藏有其断代的考量,而《续记》的统计同样显示出这一特点。

顾文彬曾云:“明人不尚考据。”〔15〕以此看出他对明代画目书籍多为参酌,取信不多,而明人著录藏品在过云楼书画中实际件数亦偏少。而至清代,公私收藏的兴盛使得著录书尤觉繁芜,其逐渐完善的体例亦相较明代同类著述更为精审严谨,显然,顾文彬更偏重择取清初著录藏品来收藏也是基于以上的理由。如过云楼收藏的《俞紫芝临定武禊帖并诗卷》就曾为卞永誉、吴升、缪日藻三家分别著录〔16〕,诸如此类“流传有绪”的各家藏品正像顾文彬本人所言:“余谓天壤间名迹只有此数,流传至今,著录已得大判。”〔17〕而时俱称誉的卞永誉《式古堂书画汇考》及乾隆年间成书的陆时化《怀烟阁吴越所见书画录》所收录书画转归过云楼庋藏较其余诸家为多,顾文彬在参酌其著录时自然对其“鉴定成见”形成新的检验,因而被顾氏指认两书文字“间有疏舛”,所“存疑”的画迹便“概不入录”过云楼画目。以往著录对书画中所题诗文、观跋等文字,皆“尽情收录”,而顾文彬认为历代公私名迹“流传至今,著录已得大判”,周而复始的摘抄、收录只是“拾人牙慧”,因而转为更重视诗跋与文献结合来考订书画流传及真伪。顾文彬为此祥稽册籍,不惮其烦。而在考订题跋诸家名氏爵里的来源时,顾文彬才参酌其所批驳的朱存理《铁网珊瑚》和王世贞《弇州四部稿》两书资料来修订其行文内容。

如果说顾文彬的选件取向,以谨慎而循矩的方式依靠了清初前人业已判定的书画名迹为特点,而这样选择古书画的经验模式却没有过多地被过云楼第三代的顾麟士所采纳。相比较顾文彬在《过云楼书画记》中著录多以文献考订与画学结合的方式,顾麟士在《续记》中更关注画理笔法等风格因素的鉴定阐释,而编撰侧重的不同亦是过云楼两代主人身份转换所至的区别体现。作为吴门画坛的后劲名家,顾麟士在清末民国时期江南乃至海上画坛拥有公认的地位,“吴中弟子,莫不随顾氏步趋而成其一派”〔18〕。顾麟士在新潮澎湃的民初画坛以坚守传统著名,他宗法清初“四王”,后追宗元明诸大家,所作山水以摹古见长,有云林清秘遗风,晚年可与麓台、石谷相颉颃,声望颇高。作为“复古派”代表的顾麟士所崇尚“仿古”正如本人所称:“仿者,仿其大意,非临摹比也。”而过云楼的书画收藏显然是顾麟士的画学及绘画观点的生成来源,擅长摹古不仅使其熟捻各家画风,亦使其从绘画的认知和实践转化为对历代各家书画真伪优劣的鉴赏品判,因此,从顾麟士所另著的《鹤庐画赘》和《鹤庐题画录》来看,不仅是其绘画观点的集结,更是顾麟士本人以画论的形式对于其鉴定与收藏观念的某种显现。

如顾麟士在鉴别《松雪道人画禅卷》写道:“神情古雅,用笔绝类李龙眠……图尾款书‘大德六年春日吴兴赵孟頫制’,小楷精妙,真迹也。”另对《赵子昂无款圆社图轴》顾麟士写道:“余初得此以为钱玉潭也,旋念玉潭固擅绝技,于斯或未达一间,乃定为吴兴。”顾氏显然是以画技高下来鉴别出赵孟頫与钱选之间的差异。而对《倪云镇筠石乔柯轴》的鉴别顾麟士如是写道:“仿者率作偃势以趁滋媚,而失之滋甚。”顾麟士从行笔的角度来判断倪画的真伪,而他对倪瓒的鉴定心得还不仅于此:“盖倪以寥寥简笔,示不经意,写出深厚苍莽之趣,使学者非失之薄,即失之滞,且必倍繁其笔,作种种丑态。”〔19〕

顾麟士所论明吴门诸家的画风特色,如对于仇英的鉴别有一段从笔势角度提出“偃笔”的精辟观点,足见其临习揣摩仇英画作之深:“十洲之画,真伪至易别白。因其盘礴时,运力于笔颖用之耳。凡写人物衣褶及山水树石,楼台界画,曾不偶使偃笔,而清劲圆健,无体无方,虽细若游丝,仍坚可屈铁,其缜密者如此;即浑具大意者,亦能不出此志,知得秘于宋贤者独深也。余见伪仇画多矣,非无至精至妙者,其笔非扪之有棱,则知其为明季人伪托耳。仇之法,何法哉?宋法也。”〔20〕

顾麟士论及清初正统派的鉴定,所论两者笔法的差异同样是从画技角度来确认真伪,如观《吴渔山仿古八帧册》后,对吴历鉴别如下:“墨井、耕烟画皆出于廉州,故早岁笔墨皆于廉州相似。墨井书宗坡仙,早年瘦而工整,四十后渐放纵流走,然尚骨肉相称,丰神渥饶,入后愈老愈肥,六十而外几成墨猪,惟腕力不弱耳。鉴古者昧于个中曲折,往往执耳顺后书依为定衡,于是盛年所作,纵极精妙,鲜不以赝鼎视之……余与立凡叹为真迹,同观者类皆目笑之,以其书之结体不同暮年也……此中畦径,本亦易窥,若据字迹肥瘦以定环燕,其为真识也几何?”〔21〕

画家早年风格实与成型时期差异明显,“好事者”往往依成熟风格为鉴藏圭臬,以致忽略了绘画的传承及师承等流动变化的风格诱因,顾麟士对吴历的鉴定显然印证于此,而其对于王翚的一番鉴定经验也说明这一观点:“故其四十以后,六十以前,無非摹古之作……七十后老笔横秋,所剩筋骨,腴润之致顿尽,笔外之趣□微,而世之耳食者,转珍其晚作,于六十岁前笔墨不加爱赏,甚或诬为非真,何好尚之左欤?”〔22〕顾麟士还以王翚与仇英的青绿山水作比较,同样以“偃笔”来定高下:“平生见耕烟青绿不下十帧,谓胜曹辈则可,谓尽合宋法则未也。耕烟之天资学力,非必后于仇文,由未晤偃笔之病,故卒‘望道未见’,终其身焉。”〔23〕

对清初“四僧”八大、石涛的鉴定中顾麟士批驳了近人“昧于此理,谬謂草率即八大、石涛”的认识,而他本人切身临习后所的鉴定经验为:“山人之画,世或以奇诡目之,其实与清湘、青藤皆从工整入手,往往十余笔而成幅者,仍复意足法备。”〔24〕顾麟士认为石涛的画作沿袭了王蒙笔法神韵,因而鉴定石涛以此为据:“石涛画全师山樵,未尝偶越绳尺,其妙处在筋骨,不在皮毛,非僅以粗服乱头可得而仿佛之也。”〔25〕而顾麟士认为“扬州八怪”之一的华嵒继承了石涛的画风:“华秋岳源出大涤子,其真笔质实气雄,穆然渊古,偶有细若豪芒者,亦必凝练厚重,绝无轻忽率易之迹。反之即为仿制。”〔26〕

显而易见,顾麟士的鉴定经验皆得益于其画艺之功,他从技法笔路的途径总结各家的画理,以图像形式分析得出书画真伪的判断外,能够以此剖析出画迹之间的优劣与品第,再结合以常规鉴定方式的以书画的纸纹墨色、装潢色彩、款题印章等物质形制来辨析和鉴别真伪。顾麟士鉴藏书画金石的精微深究,亦有益于其自身绘画艺事的增进,从收藏到临习再反作用于鉴藏活动之中,顾麟士在这互动的进程中,绘画的水准及鉴藏的眼光、选件的宽度都确立起其独到的标准。

[明]徐渭 花卉图卷(局部)33.5cm×522.8cm 纸本墨笔 上海博物馆藏

三、来源的差异

顾氏祖孙对于书画收藏趣味上的调整并没有对过云楼收藏产生了整体性影响,而身份境遇所呈现的“由官至民”的家族背景之嬗变,逐渐从官宦之位(顾文彬历任刑部主事、员外郎、湖北汉阳府盐法道及浙江宁绍道台),转为半官方身份(顾承为翰林待诏),乃至民间画师(顾麟士终生不仕,以画为生)的转迭,则显然影响到和改变了个人书画藏品来源的形态,也演化出过云楼早期收藏传承的趣味异同。

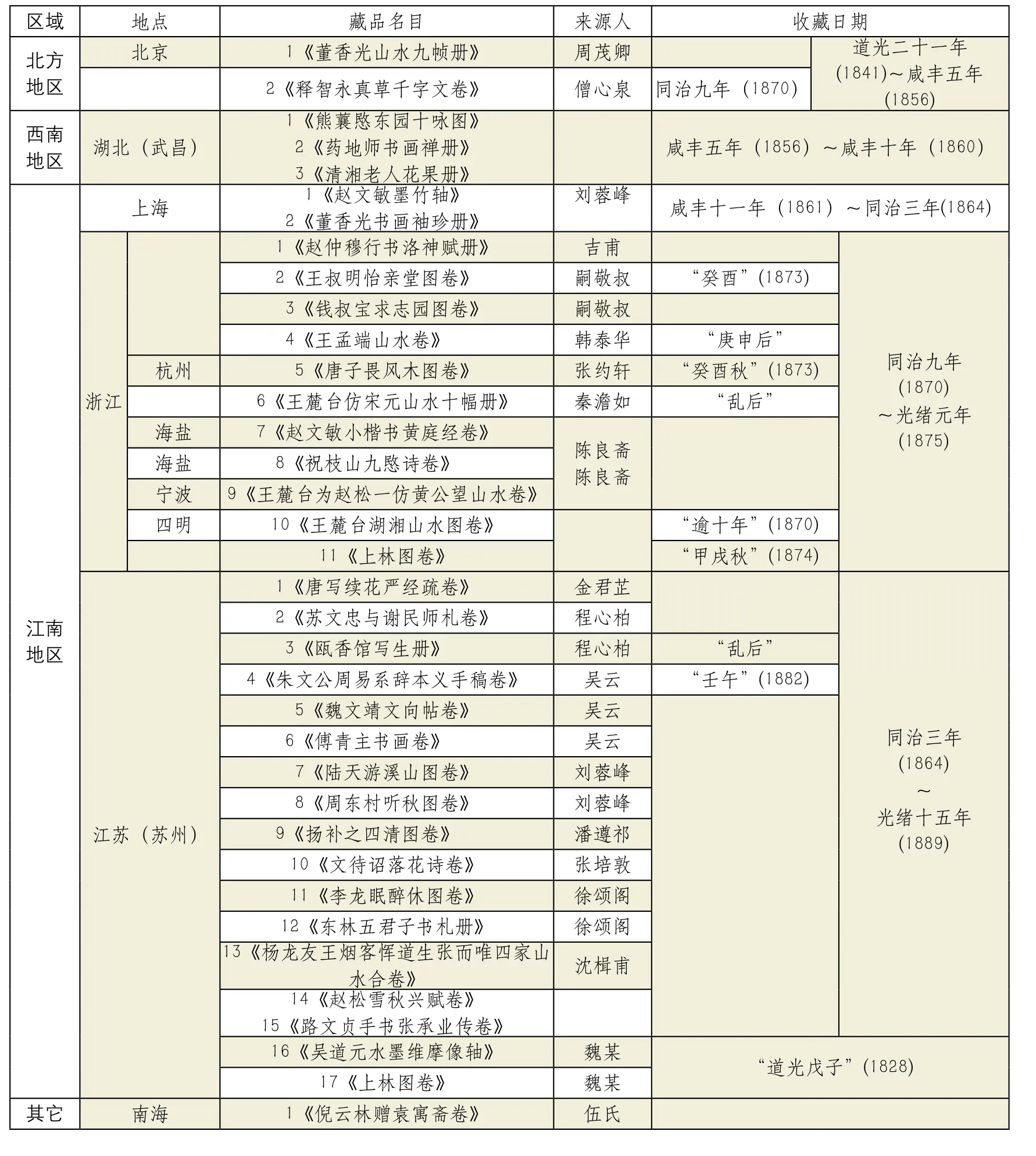

在过云楼创建之初,游历广泛的官宦生涯为顾文彬的书画收藏活动展开了便利的渠道,在《过云楼书画记》中便广泛记载了藏品来源,依此可观察出顾文彬鉴藏活动的大致地域,如有苏州(顾文彬家乡),及北京、湖北、上海、浙江(顾文彬为官地区)等五处区域〔27〕。从《书画记》所列藏品来看,顾文彬在苏州与官任京、鄂、沪、浙时期收藏之比达到了17∶2∶3∶2∶11,按地域来区分,京、鄂,沪三地份额所占最少,而在苏州及浙江的收藏数目总合为前者的4倍之多,而他在上海、浙东时期收藏数目可能远不止此〔28〕。顾文彬在道光二十一年(1841)进京为官起,在京做官十五年。到咸丰五年(1856)发往湖北任职,咸丰十年(1860)丁忧卸职后,到同治三年(1864)才回到苏州,期间又八年时间。同治九年(1870)起复任浙东,到光绪元年(1875)退隐,为期五年,统计下来顾文彬在外宦游累计近三十年〔29〕。而顾文彬居苏州期间,包含了同治时期回吴修养的六年,后再次归隐,直到光绪十五年(1889)去世,其间有十五年时间,因此顾文彬在苏州生活近二十年,依此吴、京、鄂、沪、浙各时段的比例为:20∶15∶5∶3∶5。从时间上看顾文彬在苏州、北京时间最长,而以藏品来源比例来看,两地域却差异最大。此外,顾文彬在湖北任上五年所得藏品较少,与其浙江为官五年内收藏所得落差明显。

[清]华嵒 金谷园图轴178.7cm×94.4cm 纸本设色 上海博物馆藏款识:金谷园图。壬子小春写于研香馆之东窗。新罗山人喦。钤印:华喦(白) 秋岳(白)

从清代书画收藏的历史来看,其中心一直属于北方,这样局面维持到18世纪的乾隆时期,此后全国收藏重心才因南方经济繁荣而逐渐南迁,而道光时期北方书画资源的逐渐流失,势必造成顾文彬在北京收藏的剧减。顾文彬在任武昌盐法道时期,清军与太平军反复交割于西南诸省,危殆的时局显然使作为“余事”的收藏活动停顿。同样的缘由,顾文彬在上海时期亦无力过多扩充过云楼收藏。正如前文统计,顾文彬在浙东做官仅五年,而能略低于苏州二十年的收藏所得,可见,顾文彬在浙江时期的收藏得以明显激增,从文献可知藏品来源于浙江杭州、宁波、海盐及四明等地,亦可见顾文彬宦游浙东收藏活动的路线。

而顾文彬复任宁绍台道是在同治九年(1870),江南地区还承蒙在咸丰十年(1860)—“庚申之难”后的余波之下。这场咸同之际的清廷内外战乱使得“东南半壁无一片净土”,战乱的动荡波及江南收藏圈,苏州的私家收藏资源破坏严重,各家珍藏在避祸迁徙途中流失,被迫换手易物或估价待售被市贾及古董商所得,在如潘文勤原善藏古籍珍抄,所藏宋元精椠版在道咸时曾甲于吴中,“庚申”之后,潘文勤所藏被悉数焚毁,“所存烬余”;曾校勘《说文段注考证》及《苏州府志》的晚清学人管礼耕的收藏也遭受类似劫难:“咸丰庚申之乱,我家旧藏都半散佚”〔30〕。此外,苏州曹氏及仪征阮氏、嘉兴张氏三家所藏金石印玺时称东南至富,但其藏品也终遭“乱后散失”的命运。诸如此类的地域藏品资源大量流失的状况在当时文献中不胜枚举,而国家政局的突变跌宕,直接破坏了精英阶层们的收藏活动的同时,也导致了私家收藏群体之间的演变沉潜,加剧了藏品资源的“分化”与“重组”,从而迫使长江下游地区书画资源变相流通。

而乱世之际给予了新兴的藏家以建立收藏及扩充藏品的绝好契机,相较顾文彬在咸丰庚申年之前收藏信息的“缺失”,他在同光年间的收藏辑录则显然大增,尤其顾文彬在官僚生涯的后期赴任浙东时加快了积聚过云楼收藏的“步伐”:“逾十年……则大憝既除,重见承平,凡士夫之嗜书法名画者,更事爬抉。”〔31〕顾文彬的这段描述显然所指便是这段特殊的收藏时段,而过云楼在同光年间所激增出的大量收藏记录与时局的转迭有着必然的联系。

而顾氏退隐后的鉴藏活动也最为集中,他苏州家居十五年期间,相对平静的生活使他更专注于书画收藏,所以这段时期的藏品所得比例最高,尤以《过云楼书画记》光绪八年(1882)成书为标志。而此时“后庚申之难”的影响还在延续,如《欧香馆写生册》在“庚申”前为程心伯旧物,顾文彬曾借观摘录其诗跋,后顾氏在“乱后购得”〔32〕。而在《过云楼书画记》中大量的收藏记录并无具体收藏地点信息(浙江宦游期间记录具体收藏来源),而以文字“庚申后”“劫后”为主,显然涵盖了同治中期与光绪年间—战乱后几年乃至几十年内顾文彬在苏州本地的收藏活动,试录如下:《范文正手札卷》原为苏州范文正(仲淹)书院北宋至清的累世珍藏,顾文彬后在苏州收得此卷,“闻庚申后《颂》始失去,尺牍亦归余家”〔33〕;清室旧藏《王孟端山水卷》及卷后明李日华跋文为顾文彬“庚申后续得”〔34〕;《周东村俞节妇刺目图卷》和《仇十洲唐六如刺目双图卷》皆是顾文彬“于劫后得之”〔35〕;《文待诏山水册》在嘉道年间原为江西南昌人万渊北旧藏,顾文彬同样“从劫后得之”;《恽南田设色蟠桃图轴》旧为王世贞所藏,顾文彬同样“从乱后得之”〔36〕。

而与苏州各家所藏的破坏相比,顾文彬在著录中却没有提及过云楼收藏是否遭受“散佚”或“付劫”的情况,而缘由显然是过云楼在当时远未具备普通藏家的收藏规模,其在咸同时仅处于积累阶段,而在之后的同光年间,顾文彬才逐渐完成过云楼的藏品建设,树立起他本人江南收藏名家的声望。可见这场“庚申”动乱不仅使原有收藏群体遭受冲击,亦使得藏品资源进行频繁而集中的换手转移,而以往平稳的政局使得收藏活动与藏品资源稳定,藏家积累藏品的途径只能通过常规方式推进,在推动旧有收藏格局变更的同时,在一定程度上达到推动江南收藏圈“次序重建”的意义。

书画收藏作为顾文彬自娱之事,显然需有充足的豢养之资,而购归这些珍稀字画,从收藏的经济支持来看,背后需要有着殷实的资产作为铺垫。牵涉到顾文彬收藏资金的来源,据资料可知顾氏家族最初以盐务起家,而盐商的贸易由于获得政府特许,因此具有独揽的特权和收益,其父顾大澜生前经营布号,从事棉布及丝绸的生意,可见顾文彬出身盐商、贸易之家,已有相应的祖上资产的积累。而从其地方家族产业来看,顾文彬曾在复任浙东官员期间,便在老家苏州开办家族产业—“顾得其”商号(同治十年)经营酱园业〔37〕,而顾氏在退隐前亦耗费巨资购进顾氏义田〔38〕,并在此基础上追建了家族祠堂,另筑怡园、过云楼等建筑,虽然后者属于公益之事,但仍然是以富庶的财力作为支撑。而以顾文彬官员身份来看,其为官历三十年,能够推断出其收入为4万至5万两〔39〕,此外,顾文彬为官二十多年来其他渠道的收益远未计算,包括官场馈赠、地方厘金财税等。由此可见,顾文彬依靠着丰厚的为官收益,以及充盈的家族产业这内外两条经济来源,确保了其搜访、购藏、鉴赏诸活动有了相应的资金和物质基础。

顾文彬书画收藏来源表(据《过云楼书画记》整理)

而过云楼收藏传承到第三代顾麟士之际,其终生“六十年生活于铁瓶巷旧宅”,只短暂逗留过上海(1924年)、杭州等地,可见顾麟士的生活场景更多是局限于苏州地域,他对于书画的积聚便不能似其祖顾文彬有外省游历的广泛收藏渠道,因而顾麟士的藏品来源多依赖了苏州吴地的藏品资源及流通网络,尤以本地收藏前辈的旧藏成为了顾麟士收罗传藏的主要对象。据现存顾氏收藏印鉴考察,辄见过云楼藏品来源苏州大宗数家,如吴云、潘家、沈树镛、刘履芬、史蓉庄等旧藏,以其藏量来看,晚清吴门数家的旧藏应为顾麟士整批接收,纳入过云楼庋藏。如顾家的姻亲、顾文彬好友吴云在光绪初年去世后,顾麟士得知后便与古董掮客商定,出高价优先购藏了吴云“两罍轩”的部分收藏精品;另如顾麟士所收《陈眉公梅花卷》,就曾是刘蓉峰、吴云、秀水王氏等苏州诸家的旧藏;对于过云楼旧藏与家族先人的画作,顾麟士亦“百计访求,以归吾楼”,如《赵孟俯小楷黄庭经卷》曾为“先世故物,刻之《过云楼书画记》及《集帖》”〔40〕,而“先王父所旧藏”的《邵僧弥小可观册》皆是,此外顾麟士亦悉为保藏其父顾承的画作〔41〕。

作为个人身份从其祖父辈的官员转换为地方画家的顾麟士,显然没有了官宦生涯带来的薪俸收入。而除了家族资产与产业的继承之外,顾麟士能够从事书画收藏的经济来源更多是依靠售卖其本人画作的润利所得。顾麟士在与吴大徵等共创“怡园画集”之后,逐渐得以侧身于晚清江南画坛主流的“仿吴”绘画群体之中,并逐渐成为了清末民国时期苏州地区正统画派的领袖式人物〔42〕,而同期,顾麟士的画作在江南书画市场也颇受追捧。在“怡园画集”众成员中,顾麟士的五尺山水堂幅往往在380银圆左右,高于当年“海上巨擎”吴昌硕画价10~40两的十倍之多〔43〕,而顾麟士的扇面价格更达到百圆。顾麟士的绘画作品曾有“三年订画”之说,“走书币乞请者远及海东,聪明日力清耗其中”是对当时求画盛况的真实写照〔44〕。其买家群体主要集中于苏州与上海地区,而大宗买家以上海的金业商户为主。如顾麟士好友孙伯渊(1898—1984)〔45〕除藏家身份外,亦经营书画古董,由于顾麟士与孙氏交谊较深,顾氏往往得以优先挑拣其手中流通书画,而孙伯渊同时是顾麟士画作买卖的中间经办人之一。

此外,顾麟士早年曾在吴门从事收益丰厚的绘制先人遗像(俗称“喜神”)行业,至其年逾60岁才封笔作罢。而再来比较清末时期古代字画的市场收藏价格,如北方地区收藏《董其昌山水大册十开》为700两,《燕文贵山水长卷》为100两;江南地区收藏《元六家山水卷》200两,《仇英西园雅集图扇面》为100两〔46〕。显然,以顾麟士作为职业画家的收入来作为收藏资本从事书画收藏是绰绰有余的,这还没有囊括其商号、田税等诸多家族产业的资金支持。

顾文彬的官员生涯与顾麟士的画家人生显然是迥异的,所带来不仅是身份地位的断层,更主要在于其物质经济的来源与获取之方式与渠道也是决然不同的。除共同的家族产业的支撑外,顾文彬以官宦职业的薪金供养,能够保障其藏鉴字画而无后顾之忧是可以想见的,而顾麟士依靠售卖其字画,也足够供养其收藏活动的事实,显然是得益于近代书画市场的繁荣及诸多改变,如集结画社的潮流、画酬润笔的规范、更多的藏家渠道等所带来的职业画家的境遇变化。而这些都在一定程度上能够观察到清末到近代社会的转向,使得类似过云楼早期收藏来源的转移成为可能。

结语

根据顾氏著录藏目以及周边文献为主所做的以上观察,虽然不能就以此对顾文彬与顾麟士之际收藏趣向的诸变动做出完全的判断,但可以凭此观察出前后跨越了晚清同光年间到清末民国期间近半个世纪的苏州阊门顾氏家族,在其内部两代藏家之间因时代迁变和个人爱好所引发出了过云楼早期书画鉴藏活动之差异,以及导致这些现象的背后诱因。而通过这些鉴藏行为的具体化认识,不仅可以视为早期顾氏家族内部的递传与鉴藏模式的某种分岔,更可以延展为观察身处中国近代社会格局变革之际,苏州乃至江南地域的传统收藏风尚正面临分水岭的一个侧面,从而引申出近代江南地域藏鉴好尚的某种潜在变动,这都有待于深入地对相关鉴藏行为与模式进行考察。

(作者单位:上海大学美术学院)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕根据《过云楼书画记》以此整理出《过云楼藏画总数表》。

〔2〕过云楼所藏“金陵八家”及其他晚清各流派作品,参见《过云楼书画集萃》,上海书画出版社2002年版。

〔3〕参见(明)董其昌《画旨》。

〔4〕本文根据《过云楼书画记》以此整理出《过云楼收藏历代绘画群体作品表》。

〔5〕参见“近来于友朋鉴藏家,书画燕集,娄山虞水诸大宗,常目今之”,《虚斋名画录》,卢辅圣《中国书画全书》,上海书画出版社,第618页。

〔6〕参见“倪云林赠袁寓斋卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷八画类四,江苏古籍出版社1999年版,第69页。

〔7〕参见“杨龙友王烟客恽道生张而唯四家山水合卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》,江苏古籍出版社1999年版,第150页。

〔8〕参见“张尔唯诗画卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》,江苏古籍出版社1999年版,第135页。

〔9〕参见“杨龙友山水卷”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》,江苏古籍出版社1999年版,第50页。

〔10〕参见庄申《从白纸到白银—清末广东书画创作与收藏史》,东大图书股份有限公司1997年版,第542页。

〔11〕“余见石穀卷轴,先后以百十计”,参见“校勘记”之二,(清)顾文彬《过云楼书画记》,江苏古籍出版社1999年版,第183页。

〔12〕顾麟士所藏“千余件”书画在《续记》中仅体现百余件,未收录书画更多是清中晚期至民国的画迹。

〔13〕参见庄申《从白纸到白银—清末广东书画创作与收藏史》,东大图书股份有限公司1997年版,第351页。

〔14〕根据《过云楼书画记》以此整理出《过云楼藏画总数表》,列表以《过云楼书画记·续记》中前人著录出现频率为记录原则,有些名迹已被各家反复收录,亦统收入表内。

〔15〕参见“仇十洲摹冷起敬蓬莱仙奕图卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷八画类四,江苏古籍出版社1999年版,第119页。

〔16〕参见“俞紫芝临定武禊帖并诗卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷八画类四,江苏古籍出版社1999年版,第34页。

〔17〕参见“凡例”,(清)顾文彬《过云楼书画记》,江苏古籍出版社1999年版。

〔18〕参见《从美展作品感觉到现代国画画派》,《美展画刊》,1929年。

〔19〕参见(民国)顾麟士《鹤庐画赘》,民国18年(1929),中国国家图书馆古籍馆所藏相关库本。

〔20〕参见“仇实父松下憩坐图轴”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷四画类二,江苏古籍出版社1999年版,第37页。

〔21〕参见“吴渔山仿古八帧册”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷六画类四,江苏古籍出版社1999年版,第66页。

〔22〕参见“王石谷仿松雪春山飞瀑图轴”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷六画类四,江苏古籍出版社1999年版,第76页。

〔23〕参见“仇实父松下憩坐图轴”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷四画类二,江苏古籍出版社1999年版,第37页。

〔24〕参见“八大山人花果苦瓜和尚山水小幅合册”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷五画类三,江苏古籍出版社1999年版,第53页。

〔25〕参见(民国)顾麟士《鹤庐画赘》,民国18年(1929),中国国家图书馆古籍馆所藏相关库本。

〔26〕参见(民国)顾麟士《鹤庐画赘》,民国18年(1929),中国国家图书馆古籍馆所藏相关库本。

〔27〕根据《过云楼书画记》以此整理出《顾文彬书画收藏来源表》。

〔28〕顾文彬在上海、浙东为官是咸丰十年庚申(1860)后,书画记中收藏信息有些未指明地点,而时间都为“庚申”年后,以此参考。

〔29〕参阅顾文彬,《过云楼书画记》,清刻本,1882年。

〔30〕参见台湾《图书馆善本题跋真迹》。

〔31〕参见(清)顾文彬《过云楼书画记》卷一书类一,江苏古籍出版社1999年版。

〔32〕参见“瓯香馆写生册”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷十画类六,江苏古籍出版社1999年版,第153页。〔33〕参见“范文正手札卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷一书类一,江苏古籍出版社1999年版,第6页。

〔34〕参见“王孟端山水卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷七书类三,江苏古籍出版社1999年版,第81页。

〔35〕参见“仇十洲唐六如刺目双图卷”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷八画类四,江苏古籍出版社1999年版,第117页。

〔36〕参见“恽南田设色蟠桃图轴”,(清)顾文彬《过云楼书画记》卷十画类六,江苏古籍出版社1999年版,第155页。

〔37〕参见夏冰“潘所宜与顾得其”,《七里山塘—苏州山塘文化丛书》,上海古籍出版社2003年版。

〔38〕参见“又如光绪三年设立顾氏春荫义庄的浙江宁绍台道顾文彬,一次性捐置义田2408.5亩,而且祠堂、建园林,按照时价,仅义田一项,非四五万两白银不办”,引自范金民《清代苏州宗族义田的发展》。

〔39〕参见(清)《户部则例》卷七,及张仲礼《中国绅士的收入》,上海社会科学院出版社2001年版,第10—11页。

〔40〕参见“赵文敏小楷黄庭经卷”,(民国)顾麟士《过云楼续书画记》卷一书类一,江苏古籍出版社1999年版,第3页。

〔41〕“先君子烟驱墨染日有常课,又性喜间适不任为屏障巨制,凡扇册等小品偶成即为人索去。敝箧遗墨反无存焉,此为三十七时作,从朋旧处乞作家珍,愿吾子孙世守之”,参见(民国)顾麟士《鹤庐画赘》。

〔42〕参见(清)章珏“顾隐君墓志铭并序”,《广清碑传集》苏州大学出版社。

〔43〕《杭州湖山金石书堂会□□书画祥刊》,参见《海上名书画家润利表》一文。

〔44〕参见(清)章珏“顾隐君墓志铭并序”,《广清碑传集》苏州大学出版社。

〔45〕孙伯渊,苏州人,集宝斋主人,工碑帖镌刻,与“阙园”主人李根源(印泉)、陆恢、词曲大家俞宗海(粟庐)、张善孖、大学者谢玉岑青眼有加,其与顾麟士为亦师亦友的关系,深受顾麟士提携指领。

〔46〕参见《壮陶阁书画录》,引自黄小峰《晚清北京古书画市场中清初“四王”绘画之境遇》,中央美术学院人文学院硕士毕业论文。