黄河三角洲白蜡人工林小气候特征的时空动态变化1)

2017-06-01王霞李永涛魏海霞周健王振猛杨庆山李长贵刘德玺

王霞 李永涛 魏海霞 周健 王振猛 杨庆山 李长贵 刘德玺

(山东省林业科学研究院,济南,250014)

黄河三角洲白蜡人工林小气候特征的时空动态变化1)

王霞 李永涛 魏海霞 周健 王振猛 杨庆山 李长贵 刘德玺

(山东省林业科学研究院,济南,250014)

在山东省盐碱地造林试验站的12年生白蜡人工林内(山东黄河三角洲森林生态系统定位研究站的定位观测样地),设有25 m综合梯度观测塔(包含森林小气候观测系统),在高度1.5、3.5、11.0、13.0 m处分别设置4层气象传感器(空气温度、相对湿度、风速传感器),在高度3.5、11.0 m处设有两层四分量辐射传感器。于2015年3月—2016年2月,每个月份选择3个晴天代表日,按照数据采集频率为10 min的间隔24 h不间断采集数据,分析黄河三角洲地区白蜡人工林小气候特征的时空动态变化。结果表明:一年中,冠层内太阳辐射始终低于冠层上,冠层内年均太阳辐射可降低84.91%;林冠层在4月份表现出一定的保温作用,7月份表现出一定的负作用;一年中,观测塔高度3.5 m处的湿度基本高于观测塔高度11.0、13.0 m处的湿度,且4个月(4、7、10月份和次年1月份)的日变化特征显示林冠层夜间增湿作用明显;不同高度的风速,从大到小依次为13.0 m高处、11.0 m高处、1.5 m高处、3.5 m高处,林冠层年均可降低风速73.54%。

黄河三角洲;白蜡人工林;气象因子;小气候特征

小气候是由于下垫面性质以及人类和生物活动的影响而形成的小范围内的特殊气候,其水平尺度常在1 km以内,垂直高度在100 m以下[1]。森林小气候是指由于森林植被的存在所形成的一种特殊的局部地区的气候[2],这种小气候是森林中光、温、水、气等各种气象因子综合影响的结果。森林小气候作为森林生态系统功能的主要研究内容,可以为评价森林生态系统的环境效应,维护森林生态系统的完整性提供科学基础,所以近年来受到国内众多学者的重视。研究区域,跨越热带雨林[3-4]、亚热带针阔叶林[5-15]、暖温带落叶阔叶林[16-20]、温带荒漠针叶林[21]等生态区;研究对象,有原生林、次生林和人工林,包含纯林和混交林;研究内容,主要是通过比较不同森林植被林内外小气候特征的差异,说明森林植被调节区域小气候的功能,或通过梯度观测研究林内气候因子梯度分布特征。

白蜡是黄河三角洲地区最重要的造林树种之一,抗盐抗逆性强,尤其在滨海盐碱地区更具有不可替代的价值。沈运扩等[22]利用自动气象站定位观测一个生长季(4—10月份)白蜡林地与旷野的小气候因子,研究了白蜡林内与旷野的动力效应、热力效应、水文效应的变化。本文以山东黄河三角洲森林生态系统定位研究站为平台,以日、月为尺度分析了白蜡人工林林内一年中各气象因子梯度分布特征的时空变化,旨在更进一步揭示白蜡人工林内部小气候的变化规律,为研究下垫面的小气候效应及其对森林生态系统的影响提供参考。

1 试验地概况

试验地是山东黄河三角洲森林生态系统定位研究站的定位观测样地,位于山东省盐碱地造林试验站,该站位于渤海湾西南岸,寿光市北部羊口镇(37°11′N,118°40′E)。属暖温带季风区大陆性气候,年降水量600 mm左右,无霜期长达200 d;土壤类型为盐化潮土,地下水深约2 m,为典型的滨海盐碱地。

试验林为12年生白蜡人工林,株行距4 m×5 m;平均胸径12.21 cm、平均树高8.43 m、平均枝下高2.3 m;平均冠幅,东西为4.01 m、南北为3.51 m。

2 研究方法

林内设有25 m综合梯度观测塔(包含森林小气候观测系统),在1.5、3.5、11.0、13.0 m高处分别设置4层气象传感器(空气温度、相对湿度、风速传感器,均为Campbell公司生产),在3.5、11.0 m高处设有两层四分量辐射传感器(Campbell公司生产)。数据采集器为CR1000(Campbell公司生产),数据采集频率为10 min,24 h不间断采集数据。

采用数据时段为2015年3月—2016年2月,以00:00为次日划分点,选用每日逐时数据。因森林小气候观测受天气状况影响极大,为提高数据的可信度和可比性,应选择典型(晴好)天气进行观测[23]。选取每个月3 d晴好天气气象因子的逐时平均数据,代表每月的变化情况,其中选取4月(15日、23日、24日)、7月(4日、14日、15日)、10月(9日、10日、14日)、次年1月(8日、12日、19日)各气象因子监测数据瞬时值的平均值(3日),研究各环境因子的日变化情况。

通过Microsoft excel 2010对各类观测数据进行处理和相关图形的绘制。

3 结果与分析

3.1 太阳辐射强度特征

气象学中习惯把太阳辐射称为短波辐射[24],本文中的研究对象为太阳短波总辐射。由图1可见:11.0 m高处,太阳辐射呈现早晚低、日间高的倒“U”字型变化趋势,05:00—07:00后逐步升高,在12:00—13:00达到最大峰值,而后逐步降低,傍晚18:00—20:00开始趋于0。3.5 m高处,太阳辐射变化趋势与11.0 m高处类似,最大值出现在11:00—12:00;但7月份呈现明显的双峰变化,峰值在11:00和15:00,是由于林冠孔隙透光,导致林内辐射呈双峰曲线。4个月的日间,11.0 m高处太阳辐射始终高于3.5 m高处,且2个梯度的差值,7、10月份的,大于4月份、次年1月份的。这与林冠层的枝叶生长情况有关:7月份为叶盛期,枝叶繁茂;10月份开始进入叶衰期,枝叶相对茂密,林冠层对太阳辐射的遮蔽作用很强。4月份为叶初期,枝叶稀疏;次年1月份林内叶片已经全部干枯或脱落,对太阳辐射的遮蔽作用较弱。

图1 不同月份太阳辐射日变化

由图2可见:11.0 m高处,太阳辐射6月份最高,12月份最低,这是因为一年中夏至节气出现在6月份、冬至节气出现在12月,太阳高度角分别最大和最小,而林冠的太阳总辐射透射率随太阳高度角的增高而增大。3.5 m高处,太阳辐射4月份最高,9月份最低,因为4月份气温回升快,林内枝叶相对稀疏,对太阳辐射的遮蔽作用较弱;而9月份气温逐步降低,林内枝叶相对茂密,对太阳辐射的遮蔽作用仍较强。一年中,11.0 m高处太阳辐射始终高于3.5 m高处,到达林冠内部的太阳辐射比冠层上小的多,冠层内比冠层上年平均太阳辐射降低84.91%。

图2 不同梯度太阳辐射月均值变化

3.2 空气温度特征

由图3可见:不同梯度不同月份气温变化规律基本一致,呈现早晚低、日间高的倒“U”字型变化趋势,最低值多出现在05:00—07:00,13:00—15:00达到最大峰值;3.5 m高处空气温度始终高于1.5 m高处,13.0 m高处空气温度始终高于11.0 m,存在明显的逆温现象,但4个梯度之间未形成统一的辐射逆温,而次年1月份夜间18:00—08:00间4个梯度呈现明显的辐射逆温现象;4、7月份日间07:00—18:00之间,3.5 m高处气温最高,1.5、13.0 m高处气温居中,11.0 m高处气温最低;10月份、次年1月份日间4个梯度未形成统一规律;总体看,4个月份4个梯度,夜间18:00—07:00温差比日间大。

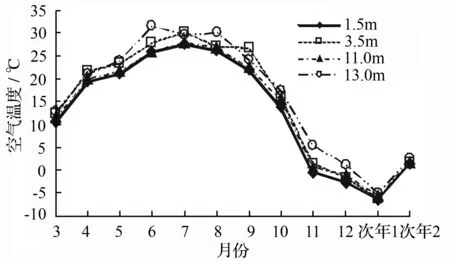

由图4可见:一年内不同梯度气温呈现一致的变化趋势,3月份开始气温逐步升高,1.5、3.5、11.0 m高处在7月份气温达到最高,13.0 m高处气温在6月份达到最高,而后逐步降低,至次年1月份气温最低;3.5 m高处空气温度始终高于1.5 m高处,13.0 m高处空气温度始终高于11.0 m高处的空气温度。

图4 不同梯度空气温度月均值变化

3.3 空气相对湿度特征

由图5可见:不同梯度不同月份空气相对湿度变化规律基本一致(7月份1.5 m高处除外),呈现早晚高、日间低的“U”字型变化趋势,最高值多出现在05:00—07:00,最低值出现在13:00—16:00;7月份1.5 m高处相对湿度与其他梯度相比,湿度值更低,变化幅度更大,波动也更剧烈,原因是样地外围西侧离生产路仅8 m,受人为和生产活动影响较大;除7月份1.5 m高处,日间09:00—18:00之间4个梯度湿度梯度差较小,夜间19:00—06:00之间1.5 m高处和3.5 m高处相差较小,11.0 m高处和13.0 m高处相差较小,但1.5、3.5 m高处湿度明显高于11.0、13.0 m高处。

由图6可见:除1.5 m高处,一年内其他3个梯度相对湿度呈现一致的变化规律,最大值出现在9月份,最小值出现在3月份;1.5 m高处最大值出现在2月份,最小值出现在7月份,且6—9月份湿度远低于其他梯度,原因是样地外围离生产路较近,受人为和生产活动影响较大;3.5 m高处年均湿度比11.0、13.0 m高处分别高7.3%、5.7%。

图5 不同月份空气相对湿度日变化

图6 不同梯度空气相对温度月均值变化

3.4 风速特征

由图7可见:不同梯度不同月份风速变化规律基本一致,呈现早晚高、日间低的变化趋势,4月份、10月份、次年1月份3个月份最大值出现在13:00—15:00,7月份最大值出现在19:00;1.5 m高处和3.5 m高处波动较缓,而11.0 m高处和13.0 m高处波动相对强烈,波动幅度也更大;4个月份1.5 m高处和3.5 m高处风速相差较小,11.0 m高处和13.0 m高处相差也较小,但1.5 m高处和3.5 m高处风速远低于11.0 m高处和13.0 m高处。

图7 不同月份风速日变化

由图8可见:一年中,4个梯度风速变化规律基本一致,最大值出现在3月份,最小值出现在8月份;1.5 m高处和3.5 m高处风速远低于11.0 m高处和13.0 m高处,林冠下和林冠内年均可降低风速73.54%,且4—10月份3.5 m高处风速低于1.5 m高处,3月、11月—次年2月份3.5 m高处风速高于1.5 m高处。

4 结论与讨论

森林冠层对太阳辐射有遮蔽作用,在叶初期、叶盛期和叶衰期表现出不同的削减程度。林冠内(3.5 m高处)辐射日变化随冠层枝叶茂密程度呈现不同的变化趋势,与冠层上(11.0 m高处)的差值或增大或减小,在7月份呈现双峰变化趋势,认为是林冠空隙透光所致,与王琛[18]研究结果一致;一年中林冠上太阳辐射均高于林冠内,其太阳辐射差值最大的3个月份由大到小依次为6月份、7月份、5月份,5—7月份树木生长旺盛,枝叶繁茂,郁闭度和叶面积指数等均比其他月份更高[25],所以对太阳辐射的削减程度最强。

森林冠层对林内空气温度的影响比较复杂。林冠层缓和林内气温变化的作用称林冠正作用;林冠层减弱林内外的湍流或平流热交换,导致白天增热的空气不易散逸,夜间冷却的空气又不易散走,从而使林内气温的变化趋于极端,该作用称林冠的负作用[26]。本研究4月份,日间3.5 m高处空气温度高于11.0、13.0 m高处,说明林冠层在4月份表现出一定的保温作用,与沈运扩[19]研究结果一致;7月份,日间1.5、3.5 m高处的空气温度均高于林冠上11.0 m高处,说明林冠层在7月份表现出一定的负作用,认为是林内郁闭度较小所致。

森林冠层有增加空气相对湿度的作用。空气相对湿度日变化曲线和空气温度基本趋于对称,日间空气温度高时,湿度较低,相反,夜间空气温度较低时,湿度相对较高;夜间,4月份、10月份、次年1月份3个月份,1.5 m高处和3.5 m高处及7月份3.5 m高处的湿度始终高于11.0 m高处和13.0 m高处,说明林冠层夜间增湿效果明显;一年中3.5 m高处湿度多数高于11.0 m高处和13.0 m高处,说明林冠层的存在使水汽长时间驻留在林内,从而使林内保持较高的湿度[27]。

森林冠层有明显降低风速的作用。白天风速大且变幅大,夜间风速小变幅也小;1.5 m高处和3.5 m高处风速波动变化较缓,而11.0 m高处和13.0 m高处风速波动较剧烈;不同梯度风速从大到小依次为13.0 m高处、11.0 m高处、1.5 m高处、3.5 m高处,林冠上的风速远大于林冠内和林冠下,林冠层年均可降低风速73.54%;林冠层降低风速80%以上的月份从大到小依次为9月份、8月份、5月份、10月份、6月份、7月份,这些月份由于林内枝叶繁茂、林冠层稠密,降低风速的作用比其他月份显著[28]。

[1] 国家林业局.森林生态系统定位研究站建设技术要求:LY/T 1626-2005[S].北京:中国标准出版社,2006.

[2] 贺庆棠.气象学[M].修订版.北京:中国林业出版社,1993:179-184.

[3] 刘文杰,张克映,王昌命,等.西双版纳热带雨林干季林冠层雾露形成的小气候特征研究[J].生态学报,2001,21(3):486-491.

[4] 周璋.海南尖峰岭热带山地雨林小气候特征研究[D].北京:中国林业科学研究院,2009.

[5] 林永标,申卫军,彭少麟,等.南亚热带鹤山三种人工林小气候效应对比[J].生态学报,2003,23(8):1657-1666.

[6] 龚伟,宫渊波,胡庭兴,等.四川盆地北部湿地松人工林小气候特征研究[J].四川林业科技,2006,27(3):5-9,14.

[7] 闫文德,田大伦.樟树人工林小气候特征研究[J].西北林学院学报,2006,21(2):30-34.

[8] 杨文睿.北亚热带次生栎林森林小气候特征研究[D].南京:南京林业大学,2009.

[9] 刘志龙,虞木奎,成向荣,等.浙西低山区森林小气候时空动态特征[J].林业科技开发,2010,24(1):18-23.

[10] 陈亚锋.几种常见森林类型小气候特征研究[D].临安:浙江农林大学,2011.

[11] 陈进.广州帽峰山季风常绿阔叶林小气候特征研究[D].北京:中国林业科学研究院,2011.

[12] 闫俊华,周国逸,韦琴.鼎湖山季风常绿阔叶林小气候特征分析[J].武汉植物学研究,2000,18(5):397-404.

[13] 刘效东,周国逸,陈修治,等.南亚热带森林演替过程中小气候的改变及对气候变化的响应[J].生态学报,2014,34(10):2755-2764.

[14] 陈书军.秦岭天然次生油松林生态水文功能研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2014.

[15] 黄承标.桂西北喀斯特典型森林植被的小气候特征[D].昆明:云南师范大学,2015.

[16] 李海涛,陈灵芝.暖温带山地森林的小气候研究[J].植物生态学报,1999,23(2):139-147.

[17] 徐文铎,何兴元,陈玮,等.沈阳城市森林小气候特征的研究[J].应用生态学报,2005,16(9):1650-1654.

[18] 王琛.北京地区森林小气候特征研究[D].北京:北京林业大学,2010.

[19] 沈运扩.滨海盐碱地白蜡与柽柳人工林小气候效应研究[D].泰安:山东农业大学,2014.

[20] 董金伟,白世红,马风云,等.泰山森林生态站林内外主要气象因子对比分析[J].山东林业科技,2015(4):78-81.

[21] 郝帅.天山中段天山云杉林森林小气候特征研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2007.

[22] 沈运扩,董智,王丽琴,等.滨海盐碱地白蜡人工林的小气候效应[J].中国水土保持科学,2014,12(3):71-77.

[23] 张璐,林伟强.森林小气候观测研究概述[J].广东林业科技,2002,18(4):52-56.

[24] 段若溪,姜会飞.农业气象学[M].北京:气象出版社,2002:30.

[25] 曾小平,赵平,饶兴权,等.鹤山丘陵3种人工林叶面积指数的测定及其季节变化[J].北京林业大学学报,2008,30(5):33-38.

[26] 肖金香,方运霆.江西资溪县马头山自然保护区森林小气候变化特征研究[J].江西农业大学学报,2003,25(5):661-665.

[27] 邵永昌,庄家尧,李二焕,等.城市森林冠层对小气候调节作用[J].生态学杂志,2015,34(6):1532-1539.

[28] 陈宏志,胡庭兴,龚伟,等.我国森林小气候的研究现状[J].四川林业科技,2007,28(2):29-32,28.

Spatial Temporal Variation Process of Microclimate Characteristics ofFraxinuschinensisPlantation in the Yellow River Delta//

Wang Xia, Li Yongtao, Wei Haixia, Zhou Jian, Wang Zhenmeng, Yang Qingshan, Li Changgui, Liu Dexi(Shandong Academy of Forestry, Ji’nan 250014, P. R. China)//

Journal of Northeast Forestry University,2017,45(4):60-64,80.

We set an integrated gradient observation tower of 25-m high including forest microclimate observation system in a 12-yearFraxinuschinensisplantation (the sample plots of Forest Ecosystem Research Station of the Yellow River delta in Shandong)stand at Saline-Alkaline Land Afforestation Experimental Station of Shandong Province, and there were four-layer meteorological sensors (sensors of air temperature, relative air humidity and wind speed) at the high of 1.5, 3.5, 11.0, 13.0 m, and two layer four-component radiation sensor at 3.5, and 11.0 m. In March 2015-February 2016, we chose three sunny typical days from every month, and collected data for 24 h continuously with 10 min acquisition frequency, and analyzed the spatial temporal variation process of microclimate characteristics ofFraxinuschinensisplantation in the Yellow River delta. The solar radiation within canopy were lower than that of the above canopy all the year, and the average annual solar radiation could be reduced by 84.91%. The canopy showed a certain heat-preservation function in April, but negative effect in July. All the year round, the relative air humidity of 3.5 m were almost higher than 11 and 13 m, and the canopy showed the humidifying obviously at night from the diurnal variation of the chosen 4 months. The sequence of wind velocity of different height in a descending order of the height of 13, 11, 1.5 and 3.5 m, and the canopy could reduce the wind velocity by 73.54%.

The Yellow River delta;Fraxinuschinensisplantation; Meteorology factors; Microclimate characteristics

王霞,女,1984年7月生,山东省林业科学研究院、山东黄河三角洲森林生态系统定位研究站,工程师。E-mail:wangxia99@126.com。

刘德玺,山东省林业科学研究院,研究员。E-mail:llyldx@163.com。

2017年1月5日。

S716.3

1)林业科技创新平台运行补助项目(2016-LYPT-DW-054);山东省自主创新专项(2012CX90303)。

责任编辑:张 玉。