明清时期济宁地区水神信仰史考

2017-06-01胡梦飞聊城大学运河学研究院山东聊城252059

胡梦飞(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清时期济宁地区水神信仰史考

胡梦飞

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清时期的济宁是典型的运河区域,也是水神信仰较为盛行的地区.从功能角度看,水神信仰包括两大系统,即与运河有关的官方河神系统和与祈雨有关的民间水神系统.治运、保漕的政治目标以及神道设教、崇德报功的文化控制手段是正祀河神大量存在的原因.由于济宁是明清河道总督驻地,故以祭祀治河有功之臣的治水人格神信仰极为盛行.频发的水旱灾害也导致了当地治水神和祈雨神的盛行,地方先贤和历史人物成为祈雨的主要对象.当地特殊的自然和社会环境造就了水神信仰的多样性和复杂性,这种差别和对立成为运河区域特有的社会现象.

明清;济宁;漕运;祈雨;水神信仰

济宁市位于山东省西南部,地处鲁苏豫皖四省交接地带,是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一.明清时期运河的流经促进了济宁商品经济的繁荣,使之成为运河沿岸重要的工商业城市.明清时期的济宁既是漕运枢纽和商业重镇,也是水神信仰较为盛行的地区.本文在依据相关史料的基础上,在论述济宁水神庙宇构成及分布情况的同时,探讨运河区域水神信仰的差异和联系,进而完成对区域社会信仰文化的总体性考察.为了更好地展现运河区域水神信仰的差异和联系,本文选择现今济宁市管辖区域为考察视角,其范围包括明清时期的济宁、滋阳、汶上、鱼台、金乡、嘉祥、泗水、曲阜、邹县等州县,明代属兖州府,清代则分属兖州府、济宁直隶州管辖.

1 水神庙宇的构成及分布

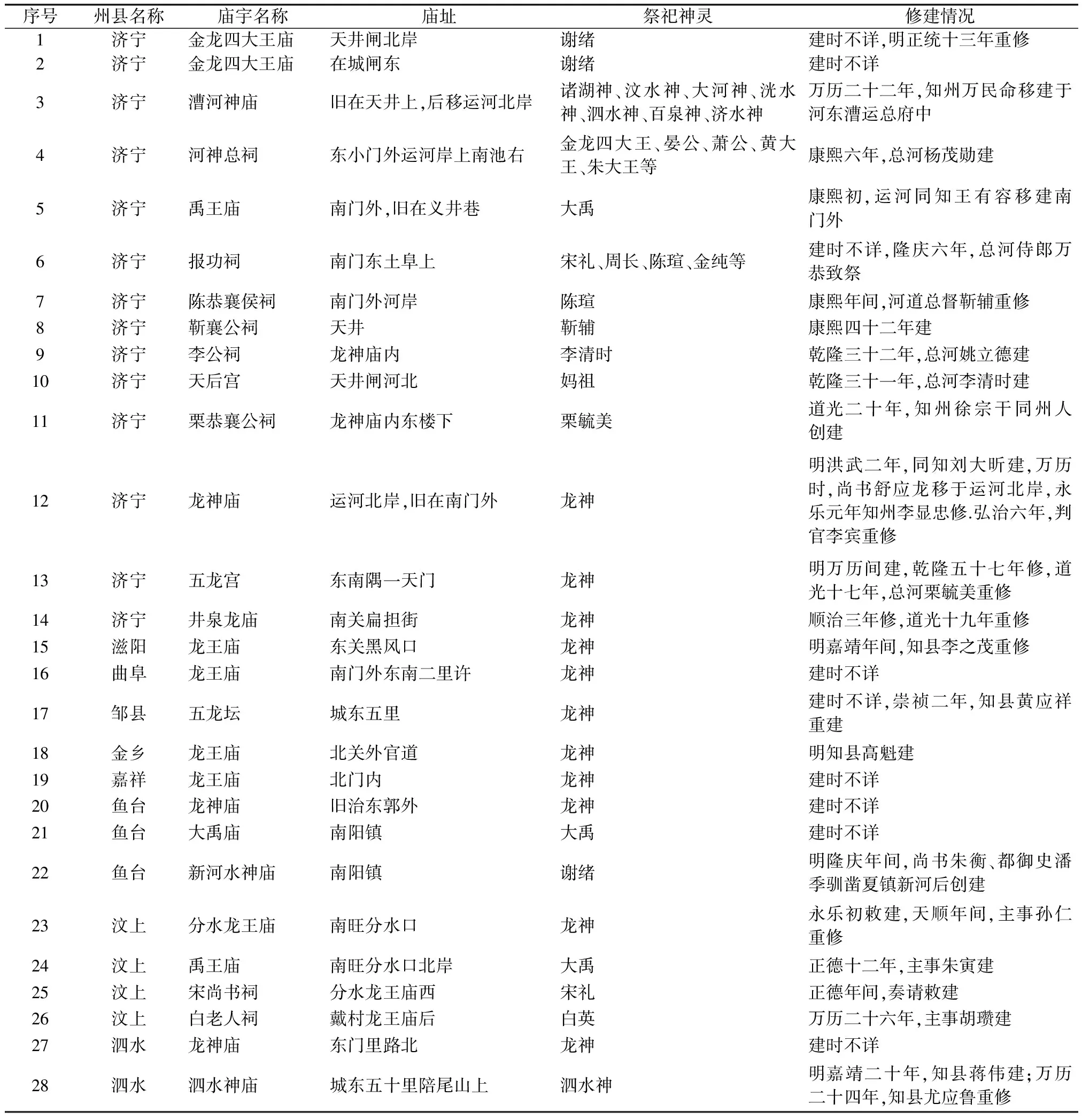

明清时期济宁地区水神信仰盛行,不仅信仰种类极为众多,地域分布也极为广泛.运道治理和漕粮运输的现实需要导致了金龙四大王、晏公等运河水神和航运保护神的出现和传播,频发的水旱灾害则导致了龙王、二郎神等民间治水神和祈雨神信仰的盛行.根据相关资料,本文对明清时期济宁境内水神庙宇的数量及分布情况做出简要统计(见表1).

表1 明清时期济宁地区水神祠庙分布情况表

由表1可以看出,明清时期济宁境内共有水神庙宇28座.当然这只是地方志中有明确记载的水神庙宇,众多庙宇因规模较小、较为偏僻等原因,未被收入地方志之中,实际数量将远多于此数.按照功能和属性,可以把水神信仰划分为两大系统:一是与运河有关的河神系统,如金龙四大王、妈祖及各类运河水神等;二是与祈雨有关的区域水神系统,如龙神等.前者和运河关系密切,为运河区域所特有;后者则较为常见,与运河或漕运没有太大的关系,属民众普遍信仰的神灵.当然这两种神灵也非截然对立的,在一定条件下可以互相转化.金龙四大王、妈祖等外来水神由于受到所在区域历史文化的影响,多少会沾染上些许乡土特色;同样的道理,因为运河的流经以及伴随运河而来的各类人群也会给运河区域范围内的龙王等民间水神打上运河或漕运的烙印.

2 治运与保漕:漕运视野下的河神信仰

金龙四大王为国家正祀河神,也是明清时期运河沿线区域最具代表性的水神.济宁天井闸北岸有金龙四大王庙,建时不详,正统十三年(1448年),漕运参将汤节重修.庙宇宏阔壮伟,成为南来北往各色人等争相谒拜之处.明代大学士陈文《重建会通河天井闸金龙四大王庙碑》记载:“济宁州城南东去五十步有闸,曰会源,……创于元,岁久复新,国朝因之,更名天井.凡江浙、江西、两广、八闽、湖广、云南、贵州及江南、直隶、苏、淞、常、镇、扬、淮、太平、宁国诸郡军卫有司,岁时贡赋之物道此闸趋京师,往来舟楫日不下千百.旧有金龙四大王庙,凡舟楫往来之人皆祈祷之以求利益,岁久颓毁.前总督漕运右参将汤公节俾州卫官属及郡之义士捐资以更新之.经始于正统戊辰(正统十三年,1448年)十月三日,至腊月而庙成.三间五楹,高二丈一尺,广三丈四尺,深二丈三尺.视旧庙基址规模益宽广,壮丽数百倍矣.……予时总督浙江粮饷七十余万石,载巨舫凡四千具,经是闸,感神荫相得以天虞,于是谒庙而拜焉.……予历观自吕梁、徐州以达临清,凡两岸有祠,皆祀金龙四大王之神.今之神祠,虽不可考,而历代祠祀如此,谓非阴相默佑有功德于民者,能如是乎?”[1]

邑人郑与侨所作《张家桥金龙山神庙记》记载:“漕渠穿于唐武德间,尉迟恭镇卢龙时运道也,在济境者,惟泉是赖.自有明宋尚书礼引汶灌济,以北引泗灌济,以南泉之涓滴皆军国命脉所关,故泉政益重.……济当东南三十里曰张家桥,盖昔人跨梁于泗以通邹滕之往来者.……岁癸巳(万历二十一年,1593年),河决数十丈,总河杨公亟檄运河丞李公治之,不逾月而工成.甲午(万历二十二年,1594年)复决,继李者为佟公与郡侯韩公,复加修筑,工较前益监,堤较前益厚,于是河流顺轨,水尽归漕,而民田亦大稔,文学熊君谓人事尽矣,仍当乞灵于神,创建金龙四大王庙于堤上,选材征力成于众善信者什之二,文学自备者什之八.”[2]

隆庆元年(1567年),南阳新河完工,为酬神报功,总理河道朱衡在鱼台县南阳镇建新河水神庙.朱衡《鱼台县新建金龙四大王庙记》记载:“嘉靖四十四年乙丑八月十七日,工部以黄河水决沛县,横截运道,弥漫数百里题请.先帝忧之,命举才望大臣往治.时臣衡以吏部侍郎擢南京刑部尚书,将行,会推河道工部尚书,命抵济宁,议开新河.越丙寅九月九日,河通,漕舟悉达京师,行次德州,先帝下谕,问奉敕命建庙鱼台新河堤上,以答神庥.不数月而工成,因识其缘起于石”.[3]隆庆六年(1572年)六月,因“漕河横益,运道阻艰”,遣兵部侍郎、总理河道万恭前往鱼台致祭金龙四大王.祭文曰:“兹者漕河横益,运道阻艰,特命大臣总司开溶,惟神职主灵,源功存默相式用,遣官备申祭告.伏望鉴兹重计,纾予至怀,急竭洪澜,佑成群役,俾运储以通济,永康阜于无疆.谨告.”[1]

济宁天后宫,又名海神庙、天妃宫,在天井闸运河北岸,乾隆三十一年(1766年),总河李清时建.乾隆三十二年(1767年)赐山东济宁天后宫“灵昭恬顺”匾一面.河道总督李清时在其奏折中云:“窃照济宁城旧有天后殿宇,规模不大,设像奉祀,灵应昭然.臣因庙宇倾颓,曾经略为修整.前因三月间在天津行宫面恳圣恩赏其匾额,以隆祀典,仰蒙皇上御书‘灵昭恬顺’四字颁赐悬挂.臣随照式钩摹制就匾额送至天后庙内,择吉于五月初七日悬挂正中.”[4]济宁天后宫的位置在大闸口桥迤东,运河北岸街路北,约在今天的太白广场东侧得月楼旁.庙内供祀妈祖,又称海神娘娘,即神化了的北宋时期福建莆田人林默娘.当年,海路客商经长江入运河航运到济宁者,都要到这里进香参拜,祈求航运安全.此庙两进院落,天后殿前有山门,殿后院内建有梳妆楼.清末,漕运终止,香火冷落,庙宇渐趋残破.民国时期,济宁县当局为了保护殿内的5尊明代珍稀彩绘泥塑造像,要求地方商家如有志愿出资修缮庙宇,保护好塑像者,即可利用这里设店营业.结果由泰盛酱园马姓承担.拆除了山门,改建为店面3间.整修了天后殿,5尊明代塑像都进行了开光,并用红漆木栅围护.对后院三开间的梳妆楼修整后,将其用作该店库房.1947年7月,解放战争中,此庙连同大闸口运河北岸街,以及土山儿市场,全部被国民党军整编72师纵火焚毁,片瓦无存.此后,民众重建的街道,因财力有限,已是灰厦草房,杂乱无章,面目全非.

“功莫大于治河,政莫重于漕运”.[5]明清时期漕运和河工关系国计民生,备受统治者和社会各阶层重视.频繁的河漕治理活动使得运河沿线区域治水人格神信仰极为盛行.《礼记·祭法》规定:“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之.”[6]在这个标准下,有功于民的人物得以经由制度化方式纳入国家祭祀体系.道光《济宁直隶州志》记载河神总祠在东小门外运河岸上南池右,康熙六年(1667年),总河杨茂勋建,题请敕封.“庙内中祀为金龙大王,像左有英猷侯萧公,像右为顺天王晏公像,并敕封,又有灵佑襄济黄大王牌新设.今祠中又有朱大王像,敕封朱大王镇东侯,杨四将军镇西侯,九龙将军镇南侯,张将军镇北侯及柳将军神位,总河杨茂勋有记.”[2]清末,漕运终止之前,每年农历二月初二日,祭祀龙君的活动是隆重的.届时,驻济治河与漕运两方面的官员,齐集到河神总祠,供礼焚香,参拜、布施.而后,“龙君”木雕坐像,还要被移请到辇中,8名伕役抬着辇架,去街市“出巡”,执手旗幡、仪杖、伞扇的队列前行,乐队鼓乐齐鸣,街巷两侧观者如堵.当年,运河上航行的船队过济时,如在码头停靠,装卸货物,该船帮人员都要去河神总祠参拜.他们成群结队,高举船帮旗号,抬礼进香,鼓乐喧闹,祈求航运平安,场面相当隆重.20世纪30年代初,济宁县当局在河神总祠设置了“民众教育馆”.1937年,“七七”事变爆发后,日军侵占济宁,在这里设“日本国侨民小学”.1946年秋,国民党军84师181旅修筑城防工事,此庙被全部拆除,夷为平地.[7]济宁禹王庙在南门外,旧在义井巷(运河路中段义井巷路东),康熙初,运河同知王有容移建南门外(今之太白广场明月楼西侧).[2]民国时期,仅存禹王殿三间,建在高约2 m的石砌台基上.殿顶歇山式,飞檐翘角,斗拱承托.门楣正中镶嵌石匾,上书“禹王宫”三字.殿门两侧竖立元、明、清三代修庙记事碑数简.庙后,与清康熙四十二年(1703年)所建纪念治河名臣靳辅的“靳文襄公祠”仅一墙之隔.1947年7月,被国民党军整编72师纵火焚毁.[7]济宁报功祠在南门东土阜上,原祀尚书宋礼、莱阳周长、平江伯陈瑄、侍郎金纯,有司春秋秩祀.隆庆六年(1572年),总河侍郎万恭致祭.康熙十六年(1677年),总河靳辅于中央奉祀神禹,以诸贤配.乾隆三十九年(1774年),总河姚立德增元明以后治河有功诸臣.”[2]此外,济宁城内还有祭祀明漕运总兵官陈瑄的陈恭襄侯祠、祭祀清代河道总督靳辅的靳襄公祠、祭祀河道总督栗毓美的栗恭襄公祠、祭祀河道总督李清时的李公祠等.

万历《汶上县志》记载禹王庙在南旺分水口北岸,正德十二年(1517年),主事朱寅建,后更名漕河神祠.[8]宋尚书祠在分水龙王庙西,永乐初,尚书宋礼开会通河有功,正德间,奏请建祠.弘治十七年(1504年),工部左侍郎李鐩在其《请建祠疏》详细论述了宋礼的治河功绩:“臣考得永乐初年,我太宗文皇帝定鼎北京,首务漕运,继因济宁至临清漕道枯涸四百余里,不通舟楫,陆挽肩输,劳费万倍.寻命前工部尚书宋礼务求疏通,本官果能上体国忧,下悯民困,劳心焦思,广询博访,能用汶上县老人白英之言,于东平州戴村社地方,汶水入海故道筑一土坝,遏截汶水西流,尽出南旺龙王庙前分流,三分往南,接济徐、吕;七分往北,直达临清,会合漳卫诸水,下至天津.从此漕运遂通,开国成务,实赖此举.”[5]隆庆六年(1572年)六月,遣总河万恭致祭于工部尚书宋礼.祭文曰:“兹者漕河横溢,运道阻艰,特命大臣总司开濬,惟神功存运道,庙食明时,凡前事之不忘,洵后人之表式,是用遣官备申祭告,所望监兹重计,纾予至怀,急靖洪澜,佑成群役,俾运储以通济,永康阜于无疆”.[1]

白老人祠在戴村龙王庙后,万历二十六年(1598年),主事胡瓒建.[8]胡瓒在其重修《白老人祠记》中论述了崇祀白英的原因:“《祭法》‘有功于民则祀;御灾捍患则祀,非此族也,不在祀典.’……英,故人也,安得先乎神礼,每祀必祭土地,谓其为庙佑之主也,神矣,安得共人而齿为昭穆也.同堂者非以异室而正其非者,非之非者也.夫以人配神,唯郊祀有之,论其功也,英于漕渠忱有功矣;于汶之性得无少,拂然且绝地脉哉!或曰英不当祀欤,曰又非也,礼有其举之莫可废也,故庙之.……今天下第一不得英耳,安得如英也者,而用其策,何忧河决哉!故像从新宠,昭其报也;号从旧名,纪其功实也.”[8]雍正四年(1726年),加封白英为“永济之神”.同治年间,三次对其进行加封.同治六年(1867年),加封其为“永济灵感之神”.同治七年(1868年),加封为“永济灵感显应之神”.同治十一年(1872年),加封为“永济灵感显应昭孚之神”.光绪五年(1879年),加封其为“永济灵感显应昭孚昭宣之神”.“白英形象的变迁既是政府社会管理的需要,也是对民间精英人物的肯定,同时说明了运河的重要性”.[9]

以上诸神共同的特点是为明清国家所崇祀,因治理运河或保漕之功绩而受到官方的褒封和崇祀,他们“或生为名臣,能御灾捍患;或有功德于民者,故殁而为神;或有阴翊国家,保佑生民,皆足以崇奉祀,以求福利也”.[10]“这些水神的神化过程有着各自不同的契机和原因,但是保运漕运的政治特征,是其形式基础”.[11]“明清国家的先贤祭祀目的可归结为三点:(1)报功,即后人对先贤功德的报答;(2)祈福,即把先贤神化,视作阴间主宰,拥有看不见的助力,敬重先贤可获默佑;(3)崇德,即通过木主、祠宇等固化物和一定的仪式,营造肃穆氛围,强化忠孝精神,敦往劝来,崇德象贤,使后人观感兴起,矜式扬励.”[12]河漕官员和地方官员通过为治水功臣修建祠庙、撰写碑文、祭祀神灵等活动,向民众灌输和传达祭祀理念,在崇德报功的同时,亦发挥了社会教化的功能.

除人格化神灵以外,运河沿岸地区还有众多与运河相关的自然河神或天然水神.这些河流大多为运河提供水源,对保障运河的正常通行具有重要作用,因而得到明清官方的敕封,并列入国家祀典.道光《济宁直隶州志》记载济宁漕河神庙:“旧在天井闸上,总河舒应龙移于运河北岸,所祠有诸湖神、汶水神、大河神、洸水神、泗水神、百泉神、济水神.”[2]漕河神庙位于南门瓮城东侧的南北街路东,规模仅一进院落,建筑物由青砖、黄绿琉璃瓦砌成.山门牌楼式三开间,明间高悬“漕河神庙”额匾.院中建单檐歇山式大殿三间,形制壮丽.此庙背后即瓮城东墙.清代中期,漕河神庙另立在总河院署内,此庙虽废,但仍有香火,保存完好.1940年春,被日伪当局拆毁.[7]泗水县泗水神庙在县东五十里陪尾山上,“前代封仁济侯,明改正今称.嘉靖二十一年,知县蒋某重修,以二月二日致祭”.[13]

龙神信仰在中国有着悠久的历史.从隋唐开始,佛、道盛行,佛、道中龙王的神话传说与早期民间的龙王信仰糅合在一起,龙神的地位逐步提高,被尊奉为龙王,各地的江、河、湖、海、泉、闸、坝等凡是有水之处皆有祭祀龙王的或大或小的庙宇,信仰十分广泛.随着龙文化的形成以及龙神信仰的普遍,龙王被赋予更多的神能.明清时期,龙王除了行云布雨之外,又增添了诸如行保障航运安全、防洪护堤等职能.

道光《济宁直隶州志》记载济宁龙神庙在运河北岸,旧在南门外,明洪武二年(1369年),同知刘大昕建;永乐元年(1403年),知州李显忠修;弘治六年(1493年),判官李宾重修;万历时,尚书舒应龙移于运河北岸.南北往来的漕运兵丁、船夫舟子和商贾无不祭拜于此.“济故当漕艘孔道,商民帆樯往来其地者,无不乞灵龙神.”[2]

南旺分水龙王庙位于汶上县南旺镇,建于明永乐年间.明朝初期,工部尚书宋礼和汶上民间水利家白英经过勘察,在戴村筑坝遏汶,实施了南旺分水枢纽工程,使汶水西行,从南旺入运,七分北流,以济漳卫;三分南流,以济黄淮.为酬神报功、镇压水患,建龙王庙于分水处,故称“分水龙王庙”.万历《汶上县志》记载分水龙王庙:“在南旺湖上,汶水西注分流于此,国初敕建,春秋秩祀.天顺间,主事孙仁重修,学士许彬为之记.”[8]隆庆六年(1572年)六月,遣总理河道兼都察院右佥都御史万恭致祭于分水龙王之神:“兹者漕河横溢,运道阻艰,特命大臣总司开濬,惟神职司水道,捍患御菑,式用遣官备申祭告.端望监兹重计,纾予至怀,急靖洪澜,佑成群役,俾运储以通济,永康阜于无疆.”[1]

万历九年(1581年),工部主事马玉麟《重新分水龙王庙记》亦记载了重修分水龙王庙的原因和经过:“南旺旧有分水龙王庙,万历八年,余初莅任,百务未举,志于鼎新而未暇也.明年二月,大宗伯新会潘公至,曰畴昔室人梦与神语愿助余赀,子其为我新之.余唯唯于是,亦捐余赀,择日命工饰其庙貌,洁其堂庑,始于四月十五日,而毕工于二十七日,盖百年之故址焕然一新,而神灵益妥矣.抑闻之志云南旺视他地为特髙,号曰地脊,势若建瓴,此汶水所由分也.繇斯以谈昔人立庙之意,岂非以兹地之水易泄而难蓄,而觊神阴相其源流也耶?国家岁漕五百万石给京仰,赖会通一河,而南旺仅以汶、泗、诸泉之水供五百万石之运,微神力孰能保障于无虞也.”[1]河漕官员重修和祭祀庙宇的主要目的是为了治运和保漕,从中可以看出,南旺分水龙王庙与运道、漕运关系之密切.

3 治水与祈雨:区域社会视野下的水神信仰

明清时期济宁地区的龙神庙宇有两类,(1)具有治运、保漕功能的龙王庙,如前文提到的南旺分水龙王庙、济宁龙神庙等;(2)地方官民用于防治水灾、祈求降雨的龙王庙,即传统意义上的龙神庙宇.道光《济宁直隶州志》记载五龙宫在东南隅一天门,明万历年间建,乾隆五十年重修.道光十七年,总河栗毓美再次重修.井泉龙庙在城南隅扁担街,顺治三年、道光十九年重修.[2]光绪《鱼台县志》记载龙王庙在东关外郭堤上.[14]光绪《嘉祥县志》记载龙王庙:“在北门内,春秋仲月与风云雷雨山川坛同日祭.雍正五年,叠加封号,州县立庙著为祀典.”[15]金乡县龙神庙在北门外,明知县高魁建.[16]光绪《滋阳县志》记载龙王庙在东关黑风口,明嘉靖间,知县李芝茂重修.[17]光绪《泗水县志》记载龙神庙:“在东门里路北,按龙王即雷雨之神也,故《会典》不载.”[18]这些龙神庙宇距离运道较远,治水和祈雨是其主要功能.

民间信仰在促进地域文化认同方面亦有显著功效,这在地域色彩浓厚的乡土神灵祭祀上体现得最为明显.“所谓地域文化认同,指居于某一地域的民众或与此地有联系的人对本地文化的倾向性归属与认可.”[19]“祭祀圈”一般是指以一个主祭神为中心,信徒共同举行祭祀活动所属的地域单位.通过共同祭祀神灵,神灵所在地的民众逐渐形成一个带有浓厚地域特色的“祭祀圈”.“人们透过共同神明信仰,举行共同祭祀活动,将地方上人群整合起来,维系一体的意识与感情.”[20]“在祭祀神明之过程中,可形成之祭祀组织或活动逐渐成为凝聚居民命运共同体媒介.”[21]“祭祀圈实际上就是地域文化的具现,它对塑造社区地方感、整合区域内民众的凝聚力起到了相当大的作用.”[22]

嘉祥县崇祐庙:“即惠济公庙,在县南十五里青山之阴,《通志》云庙与焦王城相近,祀古焦王,有汉建宁元年碑,著其灵应,号青山君.晋永安间奉车都尉、金乡申宏立石为颂.宋崇宁元年,敕庙为崇祐,封灵应侯.宣和三年,加封惠济公.宋元以来,祷雨祈晴辄应”.[2]“当春夏之交,乞灵者数百里不绝.”[15]金大德七年(1303年),东昌教授赵衡正《惠济公庙记》云:“大德五年夏五月旱,大中大夫、济宁路总管睦公使知事宋铎请祷于神,汲水半瓶,负至坛次,是日果大雨.明年三月复不雨,农艰播种,公乃诣祠祈之,雨遂盈尺.东作遍野,陇亩无隙.六月中旬,禾稼吐秀,复苦旱.即命经历王明来祀,应时雨澍,岁乃有秋.”[15]嘉祥县翁翁庙:“在范山石,延祐五年,百户杨旺建,水旱祷之辄应.”[15]

咸丰《金乡县志略》记载金乡县贞姑庙在:“城西柳园村,明嘉靖时建,曰邵姑庙,知县彭鲲化改名贞姑庙,为之记.相传即鲁秋湖妻,不可考,里人祠之,祈雨立应”.[16]乾隆《兖州府志》亦记载嘉祥县平山庙:“在县南五十里平山上,相传鲁秋胡妻邵氏贞烈为神,祈祷辄应.山下戊戌乡居民多邵姓,即氏族裔也.”[13]因历代区划沿革而称呼有异,诸说实属一地.“邵氏后人对邵氏非常崇敬,逢年过节都要到庙里祭祀.若遇干旱之年,他们便到这里祈雨,屡有灵验.”[23]

5 结 论

明代以前,济宁地区是典型的农耕社会,民间信仰较为单一和正统.进入明朝以后,由于运河的流经,在漕运、河工等社会因素的影响下,这种状况逐渐发生了变化,“一些以前山东民众从不知晓的神祗开始在运河流域出现,并渐渐融入当地的社会生活,成为土著居民和客居人口共同的信仰对象,促使这一区域的民间信仰更加多元化.”[24]其主要表现就是金龙四大王、晏公、妈祖等外来水神的出现和传播.除此之外,即使是之前看似与运河无关的龙神等神灵,在运河、漕运的影响下,也在悄然发生着变化.在距离运河较远的嘉祥、金乡、滋阳、曲阜等地区,同样是水神,却因承载着当地的历史和文化,呈现出强烈的地域特色和乡土气息,几乎看不出受运河影响的痕迹,更多地成为当地官员和士绅强化地域认同、实施社会教化、维护地方社会秩序的一种手段.相较与非运河区域,运河区域范围内水神信仰的这种多样性和差异性更为明显,成为运河区域社会变迁的重要表现.

[1] [明]谢肇淛.北河纪[M].台北:台湾商务印书馆,1985.

[2] [清]许 瀚.道光济宁直隶州志[M].徐宗幹,修.//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第76册.南京:凤凰出版社,2004.

[3] [清]仲学辂.金龙四大王祠墓录[G]//台北市新文丰出版公司.丛书集成续编·史部,第59册.上海:上海书店出版社,1994.

[4] 蒋维锬,杨永占.清代妈祖档案史料汇编[M].北京:中国档案出版社,2003.

[5] 中国国家图书馆.宋康惠公祠志[G]//原国立北平图书馆甲库善本丛书,第408册.北京:国家图书馆出版社,2014.

[6] [清]阮 元.十三经注疏[M].杭州:浙江古籍出版社,1988.

[7] 刘玉平,高建军.运河文化与济宁(上册)[M].北京:中国社会出版社,2012.

[8] [明]王命新.万历汶上县志[G].栗可仕,修.//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志,第78册.南京:凤凰出版社,2004.

[9] 郭福亮.从凡人到神灵:白英形象的演变及诠释[J].聊城大学学报(社会科学版),2014(6):6.

[10] 王 琼.漕河图志[M].北京:水利电力出版社,1990.

[11] 吴 欣.山东运河区域“水神”研究[J].社会科学战线,2013(9):112.

[12] 牛建强.地方先贤祭祀的展开与明清国家权力的基层渗透[J].史学月刊,2013(4):55.

[13] [清]陈顾联.乾隆兖州府志[G].觉罗普尔泰,修.//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第71册.南京:凤凰出版社,2004.

[14] [清]冯振鸿.光绪鱼台县志[G]//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第79册.南京:凤凰出版社,2004.

[15] [清]章文华,官擢午.光绪嘉祥县志[G]//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第79册.南京:凤凰出版社,2004.

[16] [清]李 垒.咸丰金乡县志略[G]//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第79册.南京:凤凰出版社,2004.

[17] [清]李兆霖,周衍恩.光绪滋阳县志[G]//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第72册.南京:凤凰出版社,2004.

[18] [清]黄承艧.光绪泗水县志[G].赵英祚,修//凤凰出版社.中国地方志集成·山东府县志辑,第74册.南京:凤凰出版社,2004.

[19] 李秋香.跨地域信仰圈的形成及其地域文化认同分析——以汉代人神信仰为例[J].西南大学学报,2011(5):191.

[20] 吴育臻.大隘地区聚落与生活方式之变迁[M].新竹:新竹县立文化中心,2000.

[21] 张胜彦.台湾开发史[M].台北:国立空中大学,1996.

[22] 李 凡.明清以来佛山城市文化景观演变研究[M].广州:中山大学出版社,2014.

[23] 李英渠.金乡史话(下册)[M].北京:人民出版社,2013.

[24] 王 云.明清山东运河区域社会变迁[M].北京:人民出版社,2006.

Historical Investigation on Water God in Jining in Ming and Qing Dynasties

HU Meng-fei

(Research Institute of the Canal, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China)

Jining was a typical canal area and also a place where the worship of Water God was more prevalent in the Ming and Qing Dynasties. From the functional point of view, the worship for Water God includes two system, one is the official River God system related to the canal, and the other is the folk Water God system related to rain praying. The political object of canal controlling and water transport protection, and the cultural control means of moral integrity are the reasons for the existence of a large number of official river gods. Jining was the administrative station for the governors in charge of river management in the Ming and Qing Dynasty, so the personality worship of the meritorious persons responsible for river governance is very prevailing. Frequent floods and droughts have also led to the worship prevalence of the local water god and rain god, while the local sages and historical figures became the main worship objects of rain praying. Special natural and social environment created the diversity and complexity of the Water God worship, and the difference and confrontation became the unique social phenomena of canal regions.

the Ming and Qing Dynasties; Jining; water transport; pray for rain; worship for Water God

2016-10-16

山东省社会科学规划研究基金资助项目(16DLSJ07);聊城大学博士科研启动基金资助项目(321051519)

胡梦飞(1985-),男,山东临沂人,博士,讲师,研究方向为明清史和运河文化史.

B933

A

1008-536X(2017)02-0011-07