GSM网清退策略及关键问题研究

2017-05-31谭捷成

谭捷成

【摘 要】当前我国移动通信网络处于2G/3G/4G并存的阶段,为优化网络结构,降低网络建设成本,实现资源的合理高效利用,2G清频退网的规划已进入产业界各方的视线。关闭GSM网络可释放频谱资源而再利用于4G甚至5G网络建设,结合实际工作经验对GSM退网策略的制定进行了探讨,并分析了2G用户平滑网络迁移,以及后续网络发展规划问题。

【关键词】GSM退网 清频 用户迁移 单载波覆盖

1 引言

2017年伊始,美国AT&T宣布正式关闭GSM网络。由于美国在网络建设上一向都走在世界前头,而且AT&T的影响力也相当大,这一重大新闻,引发很多行业内人士对GSM退网的思考。

GSM网络已经投入使用了二十年,目前来看,除了建网时间长、覆盖范围广之外,几乎没有什么突出优点,其仅存的语音功能在不远的将来也将被4G网络的VoLTE给取代。国外运营商在GSM退网清频工作上走在了前面,我国的2G网络什么时候开始退网,以及如何开始,这个是值得研究分析的问题。本文中笔者将对此问题从中国联通的角度进行探讨。

2 GSM网外部环境

从全球来看,2016年GSM/EDGE制式终端全球出货量占比为18%,2017年预计将降到14%以下。终端出货量领先的美日市场已先后在2009年、2015年停止了GSM终端的销售。

2014年至2016年,亚太区域的GSM用户减少了27%;西欧区域GSM用户减少60%以上。与此同时,亚太、西欧各运营商3G/4G终端比例普遍超过50%,泰国、丹麦、瑞典等国运营商3G/4G终端比例已超过85%。

国际主流运营商从2009年起陆续停止了对GSM的投资,相继关闭了GSM网络,这已成为行业趋势。欧文(Ovum)咨询机构预测:GSM网络可能将于2020年左右在全球范围内全面消失。国际主流运营商GSM退网时间表如表1所示。

3 对GSM网络现阶段保留的考虑

从技术而言,低频段的GSM频谱可以在高制式上有更大容量,加上900 MHz的天然覆盖优势,GSM在退出后,网络覆盖、容量、网络和技术复杂度都会降低很多。基于降低OPEX、盘活低制式频谱资源、简化网络结构等因素考虑,运营商普遍存在清退GSM网络的意愿,但现阶段GSM网络仍然有它存在的意义。

(1)用户规模和终端渗透率影响

GSM经过二十年的发展,其用户规模、功能机规模庞大,特别集中在老年人群体以及广大农村地区等。前些年村村通工程扩大了GSM的用户群体,若想要让他们都转网成为4G用户,终端替换过程较长,即便运营商提供免费的换机服务,依然还有一部分用户,特别是一些无数据业务需求的人群,由于使用习惯使然,不愿意转网。此外还有一些依赖于2G网络的商务终端、行业应用,如POS机、抄表终端等数量也不少。

(2)GSM频谱资源现状

GSM网(中国联通)目前的G900使用频段上行为909 MHz—915 MHz,下行为954 MHz—960 MHz;G1800使用频段上行为1735 MHz—1745 MHz,下行为1830 MHz—1840 MHz。而在U900(3G)部署区域,U900占用其中4 MHz带宽(频点101~119),G900实际使用带宽仅余2 MHz。

(3)网络覆盖等因素

GSM特别是G900频段具有天然优势,单个站点覆盖广,是现有LTE站点比不了的。现实是即便4G站点超过了GSM站点,4G与2G网络覆盖依然存在差距,边缘需要通过GSM网络来保持业务的连续性。

(4)特殊场景因素

GSM经过多年运营,部分场景配备有大量直放站等设备,设备依然运行正常,且直放站不支持4G频段。在4G网络深度覆盖不足的情况下,关闭GSM网络将造成用户脱网,进而引发大量投诉。

(5)经营角度考虑

部分广覆盖站点,使用GSM站覆盖只需少量投资,对无大数据需求的用户,运营商基于连续覆盖考虑需保留GSM。

4 GSM退网后的用户迁移策略

4.1 GSM终端类型分析

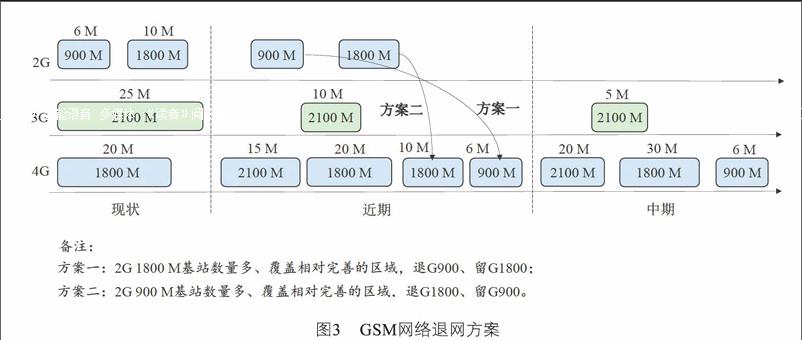

现网GSM终端主要包括纯GSM终端、物联网模块、双卡手机副卡、移动定制的TDD终端等4类情况。其中真正制约用户转网的因素是移动定制机,移动定制机GSM终端占比为65%。中国联通侧GSM网终端分布图如图1所示。

4.2 用户转网后关注的问题

对于GSM用户,转网后比较关心的问题主要包括3个方面:资费、终端和号码。

从调查结果看,用户对于号码的关注度达到50%,号码资源是其转网非常关心的因素,更换号码容易使用户失去过去的一些人脉资源。同时,一些吉祥号码、易记号码是用户过去用高价购买的,如果简单废除原号码,对用户利益势必会造成影响。

其次是终端,用户对终端的关注度达到了31%。转网后用户的终端必然不能继续使用,而对于转网用户来说,这部分成本是其较难接受的高投入成本。

最后关注的是资费,GSM推出的时候,最大的优势在于其资费低廉,转网后用户对移动通信的投入必然要增加。

4.3 用户迁移策略

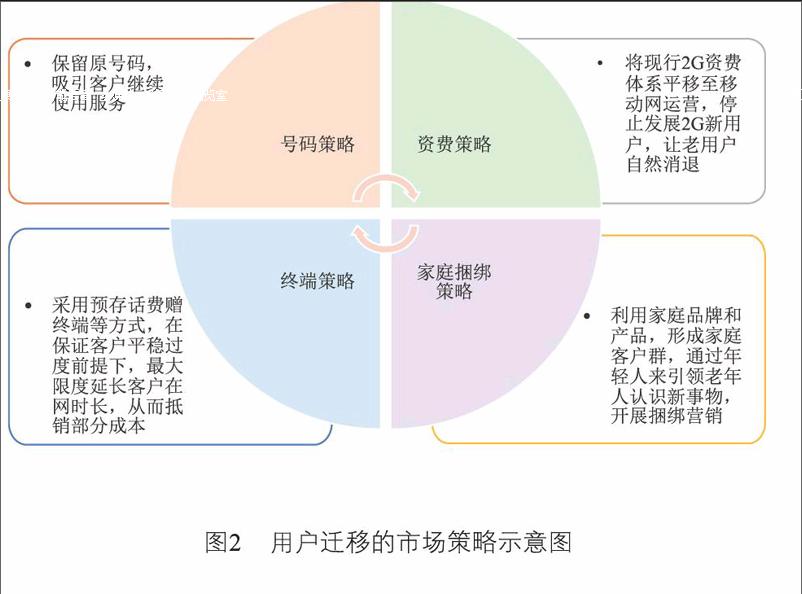

针对个人家庭用户,首先需根據其消费特点开展点对点营销,以用户的入网网龄、资费贡献度以及转入3G/4G网络后所选择的套餐和终端档次等作为参考,制定个性化优惠政策,鼓励用户支持网络迁移工作。其次是原号码平滑转网营销。再次,通过家庭产品(固话、宽带和附属卡等)等方式捆绑营销,以及其他一系列举措,可以实现用户除了需更换终端外其他使用模式的平滑过度,即无需改变号码和资费,继续享有家庭套餐政策等。用户迁移的市场策略示意图如图2所示:

对于物联网用户来说,应做好沟通协调及信息交互工作,加快物联网模块、抄表终端的产业升级及设备的更新换代,全面配合物联网应用的普及及延伸。

5 中国联通GSM退网策略

据不完全统计,2017年初全国运营商GSM网络业务量大幅下降,部分运营商内部要求计划从2017年起逐步关闭GSM网络,部分省份已启动了GSM网络摊薄专项行动。

5.1 总体思路

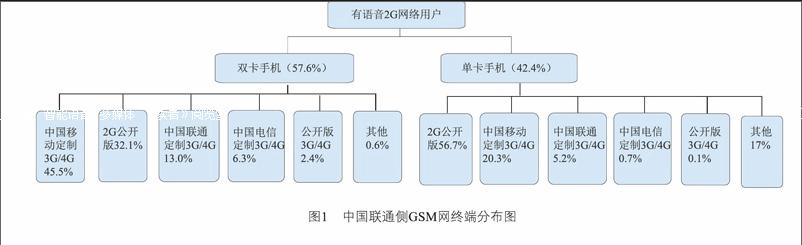

分区域、分频段(900 MHz或1800 MHz)逐步对GSM网络进行缩频减容;形成GSM网单网覆盖,即郊区覆盖G900,城区覆盖G1800;全网G网小区降至单载波,为退网进行铺垫。2017年实现GSM单载波运行,力争利用3年左右的时间,完成GSM退网,实现4G+3G的网络结构。GSM网络退网方案如图3所示。

5.2 GSM网退网时间点的选择

目前,GSM的用户向4G迁移明显加快,后期存量用户基本为GSM低价值用户以及部分3G/4G回落用户。即将普及的VoLTE网络可解决语音业务对于GSM网络的依赖,支持VoLTE网络的终端占比正逐年升高,GSM单模终端基本不会再有较大销售量。综合上述角度分析,GSM网络选在2017年开始清频退网,是较符合实际的规划。

5.3 实现GSM网单频网覆盖

当前GSM网覆盖策略是双层组网,即G1800系统以“城区连续覆盖”方式覆盖话务密集区,解决高话务区的容量问题,同时推出GSM900/1800双频移动台,利用GSM900网络已覆盖的优势,实现无缝隙漫游,有效地分担业务量及质量,使用户业务质量更加完善,边缘覆盖更加圆滑。

对于即将退网的GSM网络来说,双层组网模式已不再能体现出过去的性价比优势,在业务不断迁移的同时,双层组网失去了其存在的价值。因此GSM网络退网首先要在保持网络覆盖变动不大的情况下改变双层组网模式。

首先是城区覆盖,主要由G1800进行连续覆盖,充分利用G1800频段宽,吸收具有业务量大、干扰较小、业务质量高等特点的城市连续覆盖区域,以提高城市区域业务质量。因此,需将城区内G900/G1800共站站点退网G900,以及GL1800站点也退网G900,充分实现在网络覆盖情况变动不大的前提下城区G1800的连续覆盖。

其次是郊区覆盖,主要是由G900进行连续覆盖,充分利用G900低频段、覆盖能力强等特点去覆盖业务量较小的郊区区域,以提高郊区G网覆盖程度。因此需将郊区内G900/G1800共站站点退网G1800。

5.4 实现GSM网单载波覆盖

近年来用户不断迁移至3G/4G网,GSM网业务量逐年降低,为实现节能减排的目的,为退网工作做铺垫,计划将GSM网的多载波小区逐步减成单载波小区。

随着GSM网业务承载量的不断减小,退频的力度可适时增大。可对GSM网根据业务量情况进行评估并减容至单载波。全网形成单载波薄网后,多余的频段资源可持续进行优化,将GSM网干扰降低,以达到覆盖不变的前提下提升业务质量的目的。

5.5 GSM退网实施

在網络形成单载波薄网,大量GSM用户迁移以及单GSM用户剩余量不多的情况下即可进行退网工作。

首先需分区域进行退网,在3G/4G优势覆盖的城区区域,用户基本驻留在3G/4G,此时退掉城区GSM网对用户、对网络影响较小。在城区退网成功后即可进行对郊区区域的退网,仅余下部分GSM用户较多或单GSM网覆盖的特殊区域。

其次,在退掉GSM网的同时,将GSM网腾出来的频段分到4G网络上,充分保障频段带宽的使用,发挥低频段覆盖优势,扩大网络覆盖范围,使较远的郊区也能享受到3G/4G网络。

最后清理特殊站点和区域,使GSM退网圆满成功。

6 结束语

GSM网已经开通使用超过20年,为我国的无线移动网络事业贡献巨大。但随着无线移动通信技术不断发展,GSM网清退已是必然趋势。本文对GSM现阶段短期内存在的必要性进行了分析,探讨了GSM退网后用户迁移策略,并从中国联通的角度讨论了GSM退网工作的规划。

GSM网清退是一项需慎之又慎的重要工作,现有GSM网用户平滑迁移及无线频谱重新规划利用工作有待研究落实,必须充分综合考虑各方面的情况,循序渐进,实现资源最佳整合。

参考文献:

[1] 韩斌杰,杜新颜,张建斌. GSM原理及其网络优化[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[2] 张威. GSM网络优化——原理与工程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010.

[3] 黄志涛. GSM网络优化[Z]. 2010.

[4] 戴美泰,吴志忠,邵世祥,等. GSM移动通信网络优化[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2003.

[5] 马芳芳,刘永乾,胡智娟. 数字移动通信系统原理及工程技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.

[6] 谢绍志. 现代移动通信应用技术实用手册[M]. 合肥: 安徽音像出版社, 2004.

[7] Ajay R Mishra. 蜂窝网络高级规划与优化[M]. 胡建村,韦再雪,柴丽,等译. 北京: 机械工业出版社, 2009.

[8] 张寅. 基于GPRS的远程无线监控系统[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2006.

[9] 窦文君. 基于GSM网络的接地线监测系统的设计[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2007.

[10] 代赛. GSM-R系统在线干扰监测技术研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013.