桂平市中心城区建设用地节约集约利用评价

2017-05-30马文东李宛珊黄春芳

马文东 李宛珊 黄春芳

摘要以2014年桂平市中心城区建设用地为评价对象,基于收集到的资料,通过内外业结合确定此次评价地域,根据功能区划定的原则和方法,划分居住、商业、工业、教育、行政办公和特别功能区共107个。对每类建设用地建立各自的评价指标体系,采用多因素综合评价法对不同功能区土地节约集约利用状况进行分析评价。结果表明,桂平市中心城区建设用地以中度利用为主,教育用地集约利用程度最高,其次依次为工业用地、行政办公用地、居住用地、特殊用地和商业用地;建成区土地集约利用状况类型区分布具有明显的空间变化规律,城区中心地段和城南区土地集约利用程度最高,核心区辐射区域土地集约利用程度次之,城市边缘区域土地集约利用程度较低。最后提出相关建议及措施,为促进桂平市建设用地的合理开发与利用提供科学依据与指导。

关键词建设用地;节约集约;中心城区;多因素综合评价法;桂平

中图分类号F301.2文献标识码A文章编号0517-6611(2017)11-0191-03

AbstractTaking the construction land of 2014 in central urban area of Guiping City as evaluation object, based on the data collected by the assessment,the evaluation area was determined by the combination of inside and outside industry.According to the principle and the method of functional area delineation, it was divided into 107 functional areas.Assessment indicator systems were built up for each kind of construction lands.It took the method of multifactor comprehensive evaluation to analyze and evaluate the conditions of different functional area land intensive utilization.The results showed that the moderate use is the main construction in Guiping central urban area.There were differences about land condition among the 6 functions which were administered by central urban area of Guiping.The land intensive utilization condition of education is the best,followed by industry,administrative,residential,special and the business functions.There were obvious spatial variation law in the distribution of built up areas land intensive utilization conditions.The extent of land intensive utilization were the best in the center and the south of the city,followed by core radiation area, and the edge of the city was inferior.Finally,some suggestions and steps related were put forward to provide the basis and guidance for improving the rational exploitation and use of construction land in Guiping from scientific standpoint.

Key wordsConstructional land;Saving and intensive;Central urban area;Multifactor comprehensive evaluation;Guiping

由于土地資源的稀缺性和人多地少的现实国情,节约集约用地成为我国城市土地开发过程中必须遵循的基本原则[1]。土地节约集约利用是相对于浪费和粗放使用而言的,其核心是在现有的社会经济及技术发展条件下,通过优化土地结构,提高城市的土地利用效率,在不增加城市建设用地总量的前提下,尽可能地承载更多城市要素,控制城市盲目扩张[2]。随着城镇化、工业化的快速推进,不同的经济增长方式和发展水平对土地资源提出不同要求,必将形成不同的土地利用集约度[3]。如何有效地控制城市建设用地过快增长,集约利用土地资源,成为人们关注的重点。大量学者从不同指标体系[4-5]、不同空间尺度[6-7]、不同视角[8-9]对土地节约集约利用进行了深入研究。2008年《建设用地节约集约利用评价规程》的颁布也为我国区域和城市建设用地节约集约利用考评提供了技术指导和依据。

桂平市地处浔江、郁江、黔江交错处,居广西西江经济带的中心,作为桂东经济区和桂中经济区的结合部,是广西两大经济区域经济交汇点,正处于城市化高速发展期。桂平市要实现跨越式发展,必须协调好土地高效集约利用、城市建设、经济发展、环境保护之间的关系,科学管理和合理利用建设用地,提高建设用地的利用效率。为达到这一目标,必须分析目前桂平市土地资源,掌握建设用地利用状况和空间布局,为推进城市用地盘活存量、优化结构、提升效率,找到改进方向和挖潜路径提供重要依据。为此,笔者以桂平市中心城区为研究对象,对城区现状建设用地节约集约利用情况进行评价。

1研究方法与数据来源

1.1研究对象与思路以2014年为评价时点,选取桂平市中心城区范围内的现状建设用地作为评价对象。根据《桂平市土地利用总体规划(2006—2020年)》划定的中心城区规划控制范围线,将规模边界以外的区域剔除,结合土地利用现状图、遥感影像和城镇地籍数据库,按照集中连片原则,圈定规模边界范围内的现状建设用地,再结合实地调查,确定此次评价的工作地域,共846.612 hm2。在工作底图的基础上,依据《建设用地节约集约利用评价规程》及《城市建设用地节约集约利用评价操作手册》确定的原则和方法,将城市道路、大型停车场、公园广场、大片绿地、军事用地、旅游景点等划入未参评区,在此基础上划定了107个功能区,主要包括居住、商业、工业、教育、行政办公和特别功能区。接着对每类建设用地建立各自的评价指标体系,定量分析每个功能区的集约利用度。最后根据集约利用强度值对土地利用状况类型进行划分。

1.2研究方法

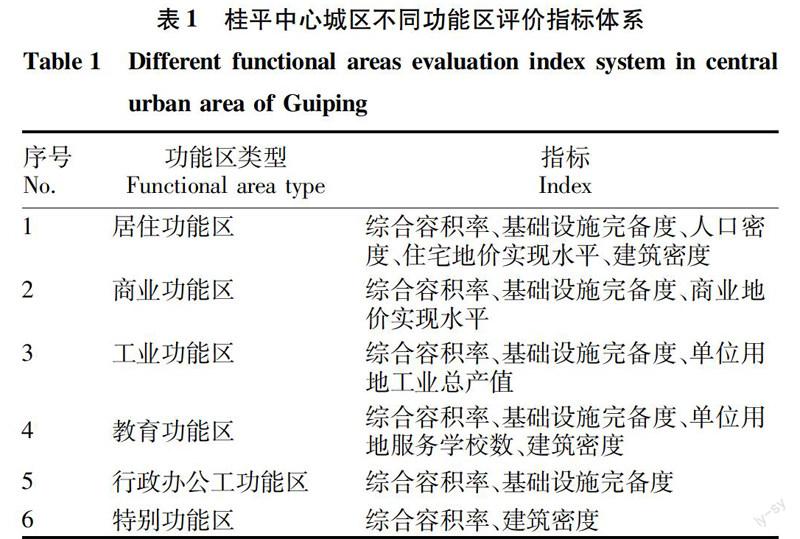

1.2.1评价指标体系。 为了充分反映出桂平市中心城区建设用地节约集约利用的现状,参照国土资源部下发的《建设用地节约集约利用评价规程》,根据桂平市实际情况,结合评价数据的可获性、权威性,经专家咨询意见后,确定评价指标体系(表1)。

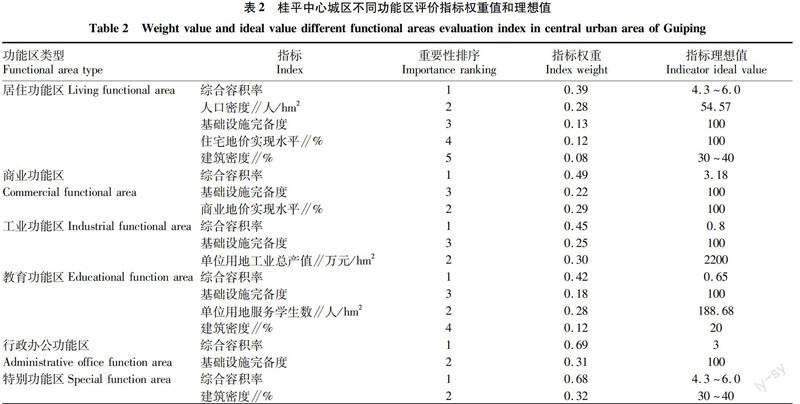

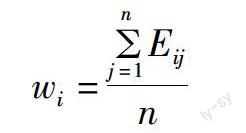

1.2.2指标权重值确定。评价指标权重值的确定,是在符合《建设用地节约集约利用评价规程》提供的指標重要性排序和取值区间的基础上,采用特尔斐法,选择熟悉桂平市建设用地节约集约利用状况的10个专家,独立完成2轮打分,并按以下公式计算各指标权重:

wi=n1j=1Eij1n(1)

式中,wi为第i个指标的权重;Eij为专家j对于第i个指标的打分;n为专家总数。

1.2.3指标理想值确定。居住、商业、工业、教育和行政办公5个功能区,大部分指标理想值的确定以2012—2014年桂平市土地供应台账、《广西壮族自治区建设用地控制指标》和《广西产业园区节约集约用地管理办法》为依据,其他采取专家咨询法确定。特别功能区的理想值与规划用途对应的功能区理想值一致。桂平中心城区不同功能区评价指标权重值和理想值见表2。

1.2.4评价指标标准化。评价指标标准化采用标准值比例推算法,指标标准化初始值计算公式为:

Fi0=bi1ui(2)

式中:Fi0为第i项指标标准化初始值;ui为第i项指标理想值;bi为第i项指标实际值。不同功能区评价指标最终的标准化值Fi0应根据该指标及其对应理想值的具体特征进行具体处理。

1.2.5集约利用指数计算。采用多因素综合评价法来定量评价每个功能区的土地利用集约程度,计算公式为:

λ=n1i=1(βi×Fi)×100(3)

式中,λ表示功能区的土地利用集约度;βi表示第i项评价指标对应的权重值,取值为0~1,指标权重;Fi为第i项指标的标准化值。

1.3数据来源基础数据主要包括人口、经济、土地、建筑面积及市政公用设施水平状况数据,其中人口和经济数据来源于桂平市及各区统计年鉴,各类土地面积、建设用地面积、城镇建筑面积及相关规划数据来源于土地利用变更调查数据库和城镇地籍数据库等相关规划数据库,市政公用设施水平状况数据由桂平市住建委2014年城市建设统计年报查得。遥感影像源于Google Earth,经91卫图助手下载所得。该研究所确定的评价地域及相关数据统计均由以上数据结合外业调查所得,以下不再注明。

2结果与分析

2.1总体状况分析指标标准化后,利用公式(3)计算出每个功能区的土地利用指数。为揭示不同功能区的土地集约利用水平,按照总频率法对不同类型功能区土地利用集约度进行划分,判定各功能区的土地利用状况类型,确定过度利用(土地利用集约度≥100)、集约利用(75≤土地利用集约度<100)、中度利用(50≤土地利用集约度<75)和低度利用(土地利用集约度>50)。桂平中心城区不同功能区土地集约利用状况见表3。

由表3可知,全部评价功能区中,无建设用地属于过度利用;属于集约利用的建设用地有87.77 hm2,占评价土地总面积的10.37%,属于中度利用的建设用地有489.88 hm2,占评价土地总面积的57.86%,属于低度利用的建设用地有268.96 hm2,占评价土地总面积的31.77%。从用途看,教育用地集约利用程度最高,集约利用占比达55.38%;其次是工业用地和行政办公用地,中度利用以上的建设用地占比分别为98.79%和89.25%。商业功能区和特别功能区是低度利用数量较多的功能区,低度利用占比分别为100%和93.52%,主要是因为商业功能区现状条件大于规划条件下的单位土地市场地价,而特别功能区大部分是空闲地,利用强度较低。

2.2空间特征分析从图1可以看出,桂平市城市建成区土地集约利用状况类型区分布具有明显的空间变化规律。城区中心地段和城南区土地集约利用程度最高,核心区辐射区域土地集约利用程度次之,城市建成区边缘区域土地集约利用程度较低。从区位条件对土地集约利用水平的影响看,交通方便、区位条件优越的区域,建设用地的集约度相对较高。局部地区特别是老城区,因建筑密度过高、绿化率低或交通拥挤、停车不便等,处于集约利用度过高的不合理状态。

45卷11期马文东等桂平市中心城区建设用地节约集约利用评价3结论

该研究以2014年为评价时点,全面调查分析了桂平市中心城区现状建设用地,划分了107个功能区并按不同功能区类型进行土地集约利用程度评价。结果表明,桂平中心城区土地利用状况以中度利用为主,教育用地集约利用程度最高,其次依次为工业用地、行政办公用地、居住用地、特殊用地和商业用地;城市建成区土地集约利用状况类型区分布具有明显的空间变化规律,城区中心地段和城南区土地集约利用程度最高,核心区辐射区域土地集约利用程度次之,城市建成区边缘区域土地集约利用程度较低。

在今后的城市建设用地利用中,桂平市应当进一步优化核心区土地利用结构和空间布局,提升核心区土地集约利用整体水平,更大限度地发挥土地综合利用效益。适度提高城市新区土地利用强度,加快城市新区的基础设施和公共服务配套设施建设,禁止外部交通流流入中心城区,缓解旧城区密集的交通枢纽问题。对于城区内的“城中村”,应当深入实施城市有机更新战略,加大旧城改造和综合整治力度,加快旧村改造改建。

参考文献

[1] 朱一中,曹裕.基于 PSR 模型的广东省城市土地集约利用空间差异分析[J].经济地理,2011,31(8):1375-1380.

[2] 赵丽红,陈文波,邵虹.南昌市中心城区城市建设用地集约利用特征及空间相关性分析[J].长江流域资源与环境,2015,24(8):1286-1292.

[3] 孙伟,郭杰,欧名豪.不同经济发展水平下的建设用地集约利用及区域差别化管控[J].中国人口·资源与环境,2014,24(4):100-106.

[4] 何明花,刘峰贵,唐仲霞,等.西宁市城市土地集约利用研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(3):44-49.

[5] 杨志恒.基于PDCA循环的建设用地节约集约利用评价考核研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(S1):58-61.

[6] 李伟芳,吴迅锋,杨晓平.宁波市工业用地节约和集约利用问题研究[J].中国土地科学,2008,22(5):23-27.

[7] 曹银贵,郑新奇,胡业翠.区域建设用地集约利用评价研究:以济南市为例[J].经济地理,2010,30(6):1016-1020.

[8] 陆张维,徐丽华,吴亚琪.基于适宜性评价的中心城区建设用地布局:以杭州市为例[J].长江流域资源与环境,2016,25(6):904-912.

[9] 程佳,孔祥斌,赵晶,等.基于主体功能区的大都市区域建设用地集约利用评价:以北京市为例[J].中国农业大学学报,2013,18(6):207-215.