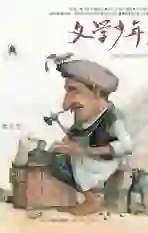

手艺人

2017-05-30毕飞宇

毕飞宇

木 匠

一棵树,高大,茂密,无数的鸟围绕着它,它最终却变成了堂屋里的一张八仙桌。这魔术是誰变的呢?木匠。

一棵树倒下去了,天空一下子变了。突然多出来一大块蓝天,这让你措手不及。

倒下去的那棵树被它的主人砍去了枝丫,最后,只留下光秃秃的主干。这个主干被称作“材”,长大成材的“材”。如果它太细,太短,那就叫“不成材”。把“材”破开来,那就是“料”。所谓“材料”,所谓“是块材料”,指的就是它了。但是,相对于“料”而言,在粗和长这两个硬性的指标之外,还有一个更加重要的硬指标,那就是直。想想吧,如果“材”是七扭八歪的,弯的,它能出多少“料”呢?很有限。农民的价值判断从来都是直接的,他们在一棵树的实用性上看到了人的成长—在长“大”之外,他还要求你长“直”。否则,你只是“材”而不是“料”。如果你直而长,你就可以做“梁”;如果你又直又粗又长,你就可以做柱子,也就是“栋”。“栋梁之材”可是一个最高的评价,一般的人得不到的。

上世纪七十年代中国有一个乒乓球运动员,今年(2013)的大年初一刚刚去世,叫“庄则栋”。他的姓好,“庄”,正的意思;名字更好,“则栋”。很符合逻辑—他的父亲是一位木匠吗?

一棵树被砍成“材”依然是没用的。植物和动物不一样,动物说死就死了,植物不同,它的死需要一个漫长的过程。就说“材”吧,“材”依然有它剩余的生命,它在第二年的开春还可以长出新芽—这怎么可以呢?一张桌子突然发芽,或者说,一座房子突然长高了,那是要吓死人的。

所以,哲学家说:“枝叶繁茂的大树没有资格成为庙堂的栋梁。”这句话有隐喻的性质。栋梁不可以枝叶繁茂,那是有所暗示的—庙堂里的人不能有太多的欲望,不能贪,不能有过旺的念想,不能动不动就枝枝杈杈。你得修炼,无欲、无求,像真正的木头。

怎样才能让一棵大树“死掉”呢?正确的做法是把树干扔到水里,泡。泡上两年、三年,这时候,一棵树就真的断了凡心了,它就成真正的木头了。

然后呢,当然得把它从水里捞上来。因为泡得太久,过于潮湿了,锯子对付不了它。必要的手段是把它放在岸上晾,一年,也可以是两年—这时候就可以“出料”了。出料是一个力气活,用的是大锯。你得把树干像大炮一样架起来,师傅在上,徒弟在下。师傅拉,徒弟推;师傅推,徒弟拉,木材就成了雪片糕,一片一片分开了。当然,这只做成了一半,你还得把木材倒过来,在另一头锯。两头的锯缝一对接,一块木板就这样诞生了。你不必担心锯缝对接不上,“师傅”的精确性在任何时候都毋庸置疑。

这么一说三四年就过去了。想想也是,要成材,要做材料,没有耐心怎么行。

但是,“出料”之后的板材面临着一个潜在的威胁:变形或者开裂。所以,定型是要紧的。你得把板材捆好了,接着晾,一年,或者两年。如果省略了这个环节,悲剧将如期而至,好端端的木桶突然变成一把喷壶。

一棵高大的、茂密的树在我们的记忆里彻底消失了,生命远走高飞,留下了亲切的物质,它叫木头。我喜欢木头,我喜欢木头的香,我喜欢木头平整、光滑的手感,我喜欢木头自由的、不可预测的花纹。我甚至还喜欢木头的垃圾—锯木屑和刨花。

锯是木工的基础,也可以说,是基础的基础。它严格执行事先的丈量,锯是意志,锯是逻辑,锯是美好的规划和预设。在一把锯子面前,木头只能按照人的意念各行其是。锯的本分是分,分的目的是合。所谓木匠,其实就是让木头分分合合,最终呈现出人所渴望的样子。

如果说,锯是木头内在的语法,那我只能说,刨就是关于木头的修辞。刨提升了木头,它让木头变得平整、光洁—这只是表象。刨最大的意义就在于,它呈现了木头的本质和气韵。年轮,还有花纹,那是静态的波澜。每一块木头都是一棵树的日记和成长史,暗含了木头全部的秘密与隐私。相对于木头,刨子永远是一个伟大的传记作家,哗啦一下,又一下,一页,又一页。往事历历在目。曾经沧海。

我第一次拿起刨子的时候就能刨了。我喜欢刨这个动作,我喜欢看见刨花从我的刨子里翻滚而出,它的声音好听极了。一位老木匠看着我的动作,称赞说:“这小伙将来能做木匠。”是的,我是一个木匠,一直都是,我把大地上一棵又一棵树“打”成了屋里的器物。因为老木匠的赞扬,我来劲儿了,我在平平整整的木板上刨出了一个坑。

我想我该说一说关键的一点了。无论是锯还是刨,那都是年轻木匠的事情,也可以说,是徒弟的事情。师傅一直坐着。他在凿。人们不太在意凿,我也是长大了之后才意识到凿的难度和含义的—凿什么呢?凿榫头。为了对接,榫头都是由两个部分构成的:一头公,突出的那个部分;一头母,凹进去的那个部分。当所有的公榫头和所有的母榫头对接起来的时候,一件器物才算真的诞生了。器物结实不结实,器物牢靠不牢靠,只取决于一点,榫头是不是恰到好处。榫头的大小、深浅、曲直都是关键,它对木匠的手艺是一个直观的、残酷的考验。好的器物都有一个共同标志,所有的榫头,一公与一母,它们都匹配。是“天生”的一对和“地设”的一双,像有情人终成了眷属。是榫头就必然有缝隙,这缝隙因为彼此的般配,严实了,反过来又天衣无缝。

我不知道算不算跑题,我想在这里说一说箍桶。从大的方面来说,箍桶也属于木匠活,但是,因为内分工的细化,箍桶匠其实已经从木匠当中脱离开来了,成了一门独立的手艺。

箍桶匠上门的时候事先都要带上两只金属箍,一大,一小。这个是可以理解的,桶大多呈梯形,下面小,上面大。所以,一大一小的两个箍就必不可少了。

桶是圆的。说起圆,就不能不说圆周和直径的关系—周长是直径的3.141592倍。我估计大部分木匠都不知道这个具体的数字。他们只是从师傅那里得到了一个“模糊概念”:圆周是直径的3倍。知道这个并不难。

难在哪里呢?难就难在“好看”上。站立在桶底周边的木片必须等宽,简单地说,每一块木片都必须一样大,否则就太难看了—你如何讓一样宽的木片连接起来之后正好等同于桶底的圆周呢?

没完呢。我已经说了,桶都是梯形的,所以说,周边的每一块木片也必须是梯形的,下面窄,上面宽。这一来更麻烦了,你不仅要保证桶的下底是一个小圆,还要保证桶的上底是一个大圆。

还没完呢。因为上下两个圆,每一片木片的两个侧面就必须是斜面。只有斜面的木片才能够相互抵挡,相互挤压,产生出支撑的张力,要不然就全散了。

这个斜面的坡度是多少呢?

在数学面前,我相信这些问题是简单的,都可以“数据化”。但问题是,这是生活。哪一个箍桶匠会在研究了数学之后再去箍桶呢?说笑话了。他们也没有能力、也没有必要“数据化”。他们仰仗的都是他们的经验,说得高级一点儿,他们所能仰仗的只能是他们的“模糊判断”。这里刨去一点点儿,那里再刨去一点点儿,最后,所有的模糊加在一起,却得到了一个无比牢靠的、无比精确的、不可思议的结果—一只精美绝伦的木桶产生了。这不科学。这仅仅是事实。一个普通的木匠跳过了美妙和复杂的思维,用他的胡萝卜一样的粗糙的手指直接抵达了科学的彼岸。

在今天,每一个城市都活跃着众多的装修队,这里头有一个规律,装修队的“包工头”大多都是木工。一个能锯、会刨、敢凿的人,他们对付这个世界的能力都差不到哪里去。我还注意到这样一个现象,三十年前学木工的那帮年轻人,现在成“大款”的比较多。大款们多有钱了,但是“木匠”这门手艺已经死了。

弹棉花的

木匠叫木匠,瓦匠叫瓦匠,鞋匠叫皮匠,所有的手艺人都叫“匠”,各就各位。到了弹棉花的这里,出幺蛾子了,他们一律被叫作“弹棉花的”。这很不好,在他们的那一头显得不那么郑重,在我们的这一头也不怎么顺口。汉语的口语有它的讲究,叫“双音化”,三个字会说成两个字,一个字也会说成两个字。举个例子,就说酒,“茅台酒”我们省去一个字,叫“茅台”;“啤”则要把“酒”补上,反过来叫“啤酒”。“弹棉花的”该怎么“双音化”呢?弹匠,言不及义;棉匠,狗屁不通;花匠,已有他用。弹棉花的就这样成了“弹棉花的”,一点儿办法也没有。

“弹棉花的”通常是两个人,一般都是夫妇。他们对棉被的称呼很奇怪。棉被有大小,有薄厚,我们不是叫“小被子”就是叫“厚被子”,他们论斤。三斤被,五斤被,八斤被。后来我就弄明白了,他们这样说是为了收钱方便,三斤是三斤的价,八斤是八斤的码。

把棉花称好了,师傅们的第一道工序是摘棉籽。棉籽大约有一粒黄豆那么大—可以榨油的。和蓖麻籽一样,棉花籽的内部蕴藏着上好的工业和军事用油,擦枪或保护机械都用得上。但是,那是一个过于贫穷的年代,芝麻油、花生油都是奢侈品,菜籽油几乎也吃不上。吃不上怎么办?用棉籽油替代。棉籽油对身体的伤害巨大,尤其是男性,农民是知道的。可知道了又怎么样?吃。我大老远的就能闻到正在燎锅的棉籽油味,它的气味怎么也不能和“吃”联系在一起。

剔除了棉籽,弹棉花的,我说的是那个男人,开始准备他的家当了。他首先要在腰间系上一条宽大的皮带,布袋子也行—它的作用是固定一条长长的、弧形的竹片,竹片的一头卡在腰椎(我们叫做“腰眼”)上,另一头则高悬在头顶,弯弯的,用来吊住弹棉花的弓。这样一来弓的所有重量都落在腰上,左手只是扶住弓,任意地挑选方向;右手则握住木锤,咚的一下,皮弦就响了。弹棉花的行头的确有些特别,看上去充满了喜感。

但弹棉花弓到底不是乐器,击打弓弦不是为了制造音响,而是为了提供震颤。在弓弦震颤的时候,它会不停地扯拽。就在这样的扯拽里,棉花的纤维就被它拉开了。所谓“弹棉花”,其实就是让棉花蓬松起来,蓬松起来的棉花隔温效果更好,暖和了。

弹棉花的节奏是这样的:笃、笃、笃、铛—第一声是闷的,是弦在“吃”棉花,弦把棉花“叼”在嘴里了;后面的两声同样很闷,那是真正的“弹”,弦在颤动,纤维越拉越长;第四声却有些悠扬,棉花的纤维被彻底扯开了,有点儿接近于空弦,悠扬是当然的。伴随着这样的节奏,棉花膨胀起来,一下子多出许多棉花,是越来越多的好光景。

无论弹棉花多么接近于演奏,它终究是个脏活儿。这个脏体现在空气里。说到底,棉纺是一件重度污染的事—烟尘斗乱,纤尘在飞扬。用不了一个小时,人们的头发、眉毛和胡子就全白了。

这么脏的空气怎么对付呢?弹棉花的会戴上一只口罩。这就是所谓的劳动保护了。

我要好好说一说弹棉花的那只口罩。

从理论上说,既然是劳动保护,口罩就应该把嘴巴和鼻子都罩在里头,起到一个过滤空气的作用。但是,中国人有一个习惯,爱聊天,还有一个坏习惯,在工作的时候更喜欢聊天。因为口罩,聊天不方便了。怎样才能既戴上口罩又不影响聊天呢?绝大部分弹棉花的是这样做的—让口罩捂在下巴上。我看到过这样无聊的、滑稽的口罩,一次又一次。

还是回到弹棉花上来吧。

纤维被拉开了,一朵一朵的棉花汇成了一个整体,棉花终于变成棉絮了。但棉絮终究是散的,把它“网”起来就特别的重要。“网”棉絮是一道很好看的工序,“弹棉花的”会拿起一根竹竿,它的顶头有一个轱辘,上面缠满了细长的棉线。“弹棉花的”用左手捏住线头,右手一摆,轱辘哗啦一下就到女人的那一头了。女人接过线,一掐,线断了,轻轻地搭在棉絮上。“网”棉絮的线大多选用红色,因为它太细、太软,形成了许许多多的小方格,在雪白的棉絮上雾蒙蒙的,也很好看。

或许因为新弹的棉絮过于蓬松了,不好折叠,弹棉花最后一道工序反而是压。碾子是木头的,一般是一块整木,像锅盖,也像切菜的墩子,很厚,被刨子刨出了光滑的弧线。每当我看见“弹棉花的”压得那样卖力气,我就要想,何苦呢,好不容易弹得这么松,现在又来压,真是不值当的。

不用说,新被子总是格外的舒服,干爽,暄和。无论取暖设备如何,在寒冬腊月,我想我们中国人都喜欢拱被窝,那么厚实,那么安全,那么暖和,真的很享受。可我却不能享受,在我的童年和少年,只要一用新被子我就尿床。嗨,这是怎么说的呢。唉—

锡 匠

我本来想写铜匠的,想过来想过去,还是决定写锡匠。我不知道铜匠和锡匠有没有严格的区别,老实说,我对这一行不是很有把握。我所知道的是,我所看到的世界一直都是一个以次充好的世界,童年是这样,少年是这样,今天还是这样。铜是黄的,重的,贵的,亮的,无比灿烂。可是,在我的童年与少年,我所见到的铜器大多暗淡无光—那是含锡量过高的缘故。锡便宜啊。因为这样的比例关系,我还是写锡匠比较靠谱。

锡匠很特殊,有点像吉卜赛人。他们居无定所,通常在船上。有时候,他们在我们村的码头上一停就是一两个月;有时候,他们一两年都不来一次。他们永远是神秘的客人,除了做生意,他们不上岸。他们是孤独的,为了对付自己的孤独,他们喜欢搭伴,两家,三家,四家,但不会更多了。他们没有自己的名字,他们的名字一律都是“锡匠”。

孩子们对器物生产的过程都有浓厚的兴趣,但锡器的生产过程我从来都没有见过,他们的船上只有成品。也许就是这个缘故,我对锡匠没兴趣,我从来没有上过他们的船。

他们上岸做生意的时候从不叫卖,他们把担子挑在肩膀上,担子上挂满了铲子和勺子。他们的步行动态特别有意思,很慢,一边走,一边扭。为什么要扭呢?是为了保证担子上器物能够相互撞击。可以设想一下,如果担子上的器物都是铜的,它们的碰撞将会发出多么悦耳、多么悠扬的声音。事实却不是这样,担子上发出了以次充好的噪音,嘎嘎的,像一个嗓子难听的人在大声叫喊:“我来了。”

也有不扭的。不扭的锡匠手里头会有一根木棍,木棍的一端拴了四五张金属片,每步行十几米,他们的胳膊就要甩动一下,哒哒哒哒哒,既像是统一的“一声”,也像琐碎的“几声”,意思反正一样,告诉我们,他们来了。

在我的故乡,人们管嘴巴嗦的人叫做“铜匠担子”—走到哪里他就响到哪里。

和锡匠打交道的一般是持家的中年妇女,家里的铜铲坏了,碗勺坏了,她们就会提着自己的旧物走到锡匠的面前,补上几个钱,以旧换新。

但锡匠们大宗的生意一般来自于行将结婚的年轻人。结婚被叫作“喜事”,“喜事”当然需要“喜气”去衬托,最好的衬托莫过于两种顏色:红,还有黄。它们给人温暖,给人希望,向上、蓬勃,“日照龙鳞万点金”。红色好办,新娘子的嫁衣就是红的,棉被也是红的,讲究的人家连马桶都是红的。黄色从哪里来呢?家具上的配件—铜铰链,铜把手,铜锁扣,铜包角。因为有了这些铜做点缀,“喜事”富丽堂皇了。无论如何,铜的颜色最接近金的颜色,有“金色”在那里撑着,底气一下子就上来了。

但是,我在乡下几乎没有见过漂亮的配件。在“合金”这个意义上,铜和锡也许是配的,但是,落实到颜色,它们的组合很难看,甚至有些丑。那里头有一种勉强的气息,很吃力,想显摆,却力所不及。它想证明铜的身份,却永远是锡的出身。在我的眼里,铜与锡的组合最庸俗,有攀龙附凤的迹象,远不如纯锡的锡器来得镇定与稳当。

贫穷的时代只能是这样,在锡的生活里靠铜去充愣,就因为这个,铜匠和锡匠自己也把自己弄混了。我的童年早就过去了,我的少年也早就过去了,我至今依然分不清铜匠和锡匠。在中国,铜匠与锡匠身份的混淆也许还要继续下去。我们的历史就是这样,铜匠在大量地使用锡,锡匠则想方设法兑一点铜。