河西走廊城市空间经济联系的网络分析及优化方向研究①

2017-05-30徐菁覃麒臻

徐菁 覃麒臻

摘 要:本文选取9个经济指标,从经济总量、经济效益、经济结构三个方面构建河西走廊地区城市经济网络指标评价体系,运用修正的引力模型对城市空间经济联系进行测算,再运用社会网络分析法,对城市经济网络结构进行分析,提出该地区城市经济网络存在结构缺陷,并给出优化建议。

关键词:河西走廊地区 城市经济网络 社会网络分析法

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)08(a)-112-03

在经济全球化和区域经济一体化的背景下,城市作为一个经济体,并不是独立发展的。城市之间通过人流、商品流、资金和信息流等“要素流”相互联系。城市之间的经济联系越为紧密,则越能促进生产要素的流通和有效配置,从而带动区域经济的协调发展,推动区域经济一体化进程。河西走廊自古以来被称为“西北粮仓”,是我国西北的要塞,但在其发展过程中存在着地区发展缓慢、地区发展不平衡等问题。在此背景下研究河西走廊地区城市网络化发展的阶段特征及不足,能够为今后的发展和优化提供方向,对于促进河西走廊地区城市间的协调发展,缩小地区发展差距,推动区域内经济的一体化进程具有重大现实意义。

1 研究对象与研究思路

本文选择河西走廊地区五市作为研究对象,包括嘉峪关市、武威市、张掖市、金昌市、酒泉市以及五市中下辖的20个市县地区,对城市综合经济实力及城市间空间经济联系值进行测算,运用社会网络分析方法对河西走廊城市进行网络分析,得出该地区城市网络结构的缺陷,提出对该地区城市经济网络结构优化的对策与建议。

2 研究方法

2.1 主成分分析法

本文选取河西五市的GDP、社会消费品零售总额、固定资产投资、公共财政预算收入、人均GDP、城乡居民储蓄存款、第二产业比重、第三产业比重、工业总产值共9个经济指标。在原始数据基础上,采用以100为最大值的标准化计算方法。标准化公式如下:

在(1)式中,为第i单元第j指标标准化值,为第i单元第j指标的实际值。

将数据导入SPSS17.0进行因子分析,根据主成分的方差贡献率通过加权汇总的方法得到综合得分值,得出河西五市20个市县地区2015年末的综合经济实力。

2.2 网络分析法

社会网络分析法是一种研究社会结构和社会关系的方法,探究这些关系模式对结构中的成员或整体的影响,适用于研究群体的互动关系与群体结构。UCINET是IBM公司开发的网络体系结构分析软件,在社会网络分析的基础上,建立测度指标,包括网络密度、网络中心性、凝聚子群。本文利用UCINET软件对河西走廊地区城市经济网络结构进行分析。本文所用数据均来自《甘肃发展年鉴》。

3 河西走廊地区城市网络结构研究

3.1 河西走廊地区城市经济网络边权测算

3.1.1 综合经济实力测算

根据主成分的方差贡献率通过加权汇总的方法得到综合得分值,从而得到对河西走廊地区20个市县地区2015年末的综合经济实力的评价,见表1。

由表1可以看出作為河西五市中发展最为成熟的嘉峪关市,其综合经济实力高于其他地县,排在河西五市中的第1位。排在前5名的地县依次包括武威市下辖的凉州区、金昌市下辖的金川区、酒泉市下辖的玉门市和肃州区。

3.1.2 空间经济联系的测算

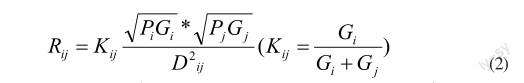

为了建立河西走廊地区城市群的经济网络关系,需要测度城市之间的经济联系。主要根据牛顿万有引力公式演化而来,在传统经济引力模型中单纯用GDP表示城市的经济实力过于片面,本文将传统模型中的GDP用综合经济实力评价指标体系所测算出的得分值进行修正。对引力模型进行优化的方法是引入参数K,K用于反映经济结构因素,修正后的引力模型为:

公式(2)中,为城市i对城市j的经济联系强度,、为两地区内非农人口数,、为两城市的综合经济实力,为两地区间公路距离,表示城市i对的贡献率。

3.2 城市经济网络结构分析

3.2.1 城市网络整体结构

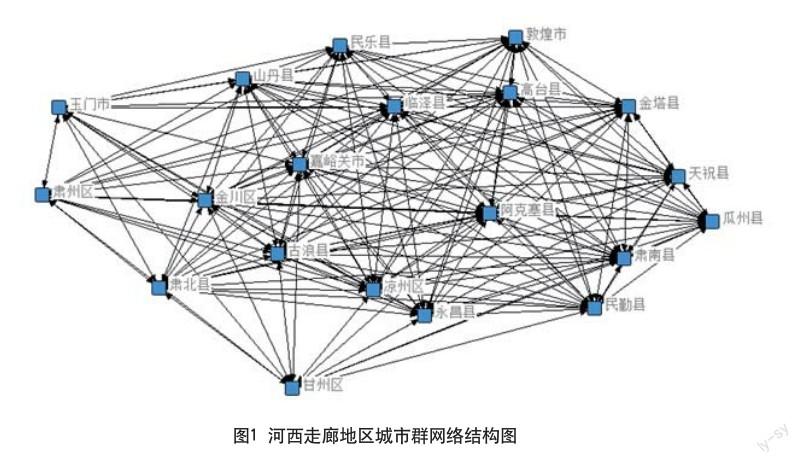

运用公式(2),计算出河西五市20个地县之间2015年末的空间经济联系值,并将其作为UCINET软件网络分析的原始数据。将原始数据导入UCINET软件后,将多值数据转换为二值数据,利用Net-Draw绘图工具生成河西走廊地区经济联系的可视化网络结构图,见图1。

某一城市对另一个城市存在经济影响,无论值的大小都将存在线的链接。有线链接的两个城市间如果互相存在经济影响,则两端都存在箭头。若只有一端存在箭头,则表明箭头城市对箭尾城市存在的相对影响较大。而经济联系较为紧密的城市,在图中的位置则距离较近。图1反映了20个地县相互之间的关联、错综复杂的网络,位于网络结构图中心位置的地县为嘉峪关市、武威市下辖的凉州区和金昌市下辖的金川区。

3.2.2 网络密度分析

网络密度是指网络之中各个成员之间联系的紧密程度,其高低表示成员平均互动程度的多寡,某一地区的网络密度越高说明节点城市之间联系渠道越强,能够从其他城市获得联系的途径就越多,网络密度越高。

通过UCINET软件计算得出西走廊地区各地县之间的网络密度为0.2929,未超过0.5,可见区域内网络密度不高,各地县之间的经济联系不强,处于微弱联系状态,城市网络化发展缓慢。

3.2.3 网络中心性分析

通过UCINET软件计算得出河西走廊地区各地县网络中心性的测度结果,可以得出:处于点度中心度、接近中心度以及中间中心度排位靠前的地县为经济联系网络中处于中心位置的地区。

点度描述的是某点的相对价值。从点度中心度的综合测度值来看,排在前3名的的分别是嘉峪关市、金昌市下辖的金川区、武威市下辖的古浪县,测度值均为100,说明在整个河西走廊城市经济网络中处于十分重要的地位,对其他县市的影响力巨大。排名前3位的地区点出度均远远高于点入度,说明其对网络中其他成员的绝对经济影响力,而其他成员对其的影响力微乎其微。

接近中心度描述的是某点在网络的价值。由接近中心度来看,排在前3位的仍是嘉峪关市、金昌市下辖的金川区、武威市下辖的古浪县。接近中心度数值越大则说明越在中心,越能很快到达其他点。

中间中心度用以说明在网络中哪些点、线的中介效应最强。由中间中心度来看,排在前3位的依次是嘉峪关市、金昌市下辖的金川区、武威市下辖的古浪县,说明其处于核心圈层,其他地区之间发生经济联系时更多需以它们作为中介。

3.2.4 凝聚子群分析

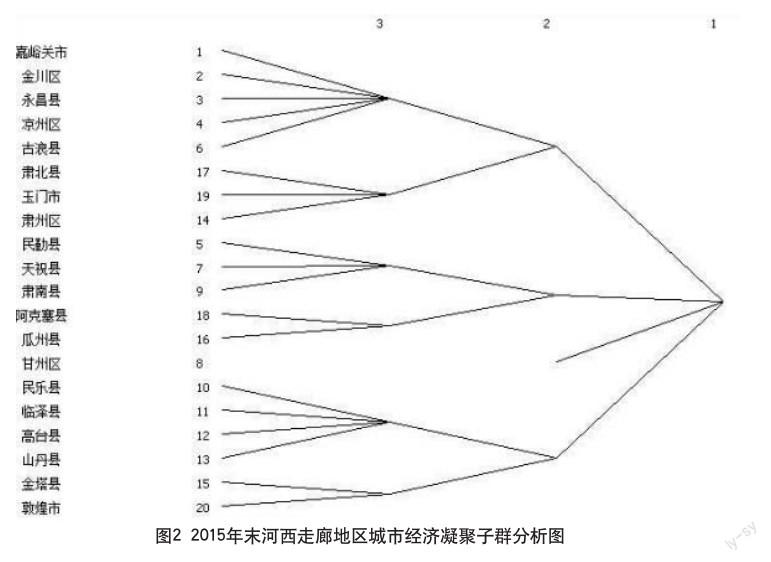

通过UCINET凝聚子群分析,结果显示,河西走廊地区城市网络中存在7个基本子群,如图2所示。

通过观察子群间密度系数表可以发现:河西走廊地区20个地县中相互之间的引力很小,总体来看地区间的经济联系十分微弱。河西走廊地区7个基本子群之间的总体密度系数数值都很低,不论在子群的内部或是外部联系都较少,联系较少的原因可能是成员间地理距离较远,对中心商业地区的依赖程度较高,或是以自给自足的生产来满足生活需要,在一定程度上制约了本身的发展。各子群的分布特点是成员间地理位置较近,但与河西走廊地区其他城市距离较远,有的甚至距离上千公里,这成为阻碍河西五市之间进行链接的重要影响因素。

4 主要研究结论与城市网络的优化对策

4.1 主要研究结论

通过上述分析可以总结出河西走廊地区城市网络结构缺陷。

4.1.1 缺乏重要联系节点

仅有嘉峪关市、金昌市下辖的金川区、武威市下辖的古浪县在中心性分析中均处于前列,说明这三个地区的经济交往能力和对其他城市的经济影响都非常强,在整个城市经济网络中处于重要的中介地位。但是,重要节点城市的单一性不利于核心城市的经济扩散,影响整体网络的发展。

4.1.2 经济子网络联系不紧密

由对河西走廊地区城市经济网络子群间密度系数分析可以看出,整个网络子群数量多,表明网络中各地县联系松散。子群的横向、纵向联系数值较低,说明基本子群的内部及外部经济联系微弱。

4.2 河西走廊地区城市网络的优化对策

4.2.1 加强城市建设,优化城市体系

酒泉市与嘉峪关市已向一体化发展,二者的经济影响力已辐射整个河西走廊。并且酒泉市、嘉峪关市与甘肃省省会城市兰州呈对称区位形态,基本位于走廊中心地区,因此可以与兰州、白银、定西等经济区相呼应,加强合作,带动走廊经济发展。根据河西走廊的地理特点,加强交通网线建设,克服交通网络不完善的问题,强化主干交通,完善现有的铁路、公路网络,逐步完成现代化改造。

4.2.2 培育重要节点城市

应当首先考虑培育河西走廊地区城市经济联系的重要节点,增强核心城市的经济扩散和集聚功能以及对区域经济的领导力。在选择节点城市时应当充分考虑到区位优势和经济总量优势,可以选择张掖市的甘州区、武威市的凉州区、酒泉市的玉门市、敦煌市作为河西走廊地区城市网络化发展的重要节点。重点培育这些节点,使其成为河西走廊地区城市经济网络中重要的中介城镇,加强整个区域内的经济联系。对于这些地区,在保证农业生产的同时,政府应当加大对服务业的扶持力度,加强公共基础建设,并且可以适当扩大城市规模,提高城市的承载能力,加强城乡之间的联系,带动周边地区的快速发展。

4.2.3 加强河西五市经济子网络间的联系

根据对河西走廊地区地理位置特殊性的分析发现,区域内成员实际距离较远,自身经济发展水平低,是导致整个城市网络发展缓慢的主要因素,但区域内的嘉峪关市、酒泉市、张掖市经济水平发展快速,通过网络内部的相互帮扶,立足现有的产业基础,互为补充,相互协调,达到共同发展的目的。

参考文献

[1] 吕康娟,王娟.长三角城市群网络化发展研究[J].中国软科学,2011(8).

[2] 张继宏.河西走廊区位优势及其区域开发战略格局研究[J].经济地理,1994(12).

[3] 梁经纬,文淑惠,方俊智.中国—东盟自贸区城市群空间经济关联研究—基于社会网络分析法的视角[J].地理科学,2015(5).

[4] 杨丽花,佟连军.基于社会网络分析法的生态工业园典型案例研究[J].生态学报,2012(7).

[5] 王陆.典型的社会网络分析软件工具及分析方法[J].中国电化教育,2009(4).

[6] 熊峙.成渝经济区城市网络化发展研究[D].重庆工商大学, 2012(6).

[7] 王欣,王殿廷,王紅强.城市间经济联系的定量研究[J].城市发展研究,2006(3).

[8] 韩会然,焦华富,郇恒飞,等.皖江城市带空间经济联系的网络特征及优化方向研究[J].人文地理,2011(2).

①基金项目:本文系甘肃省社科规划项目阶段成果(YB022)。