广西三七灰霉病流行规律及药剂筛选

2017-05-30蒋妮陈乾平冯世鑫韦树根缪剑华宋利莎

蒋妮 陈乾平 冯世鑫 韦树根 缪剑华 宋利莎

摘 要 对广西三七灰霉病的典型病斑进行分离培养、致病性检测,通过形态学观察并结合rDNA-ITS序列分析鉴定病原菌;通过室内及田间试验研究了温湿度对菌丝生长、孢子萌发的影响,以及病害的病程和病斑显症率,并对不同立地条件、不同生长年限三七灰霉病的发生规律进行调查;最后采用菌丝生长速率法研究了15种杀菌剂对病原菌的抑制作用。结果表明,三七灰霉病病原菌为灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea);菌丝生长、孢子形成及萌发的最适温度为20 ℃,孢子萌发需要高湿度,低于100%湿度不萌发;不同季节、不同生长年限三七的病程为5~13 d,病斑在田间的持续显症期为6 d;三七灰霉病在三七生长期都能发生,10~11月份为发生高峰期,其中不同立地条件下的发病严重度顺序为旱地>坡地>林下,不同生长年限下的顺序为3年生三七>2年生三七>1年生三七;咯菌腈、嘧菌环胺与嘧菌酯、氟硅唑对病原菌的菌丝生长抑制率达100%。

关键词 三七 灰霉病 灰葡萄孢 发生规律 药剂筛选

中圖分类号 S567.23+6 文献标识码 A

Occurrence of Panax notoginseng Grey Mould and Selection

of Funficides in Guangxi

JIANG Ni, CHEN Qianping, FENG Shixin, WEI Shugen, MIU Jianhua, SONG Lisha

Guangxi Botanical Garden of Medicine Plant, Nanning, Guangxi 530023, China

Abstract In the study, the pathogen of Panax notoginseng Grey was isolated and cultured. Moreover, single spore isolates, morphological observation, pathogenicity test, and combined with molecular biology methods were used to identify the pathogen. Mycelium growth, spore germination, the course of the disease and the lesion appearance rate were studied in the laboratory and field;The disease occurrence was studied in the P. notoginseng gardens of different site conditions and different growing years. The inhibitory rates of 15 fungicides were tested using the mycelium growth rate method. The results indicaded that the pathogen was Botrytis cinerea. The proper temperature for mycelium growth, spore formation and germination was 20 ℃; Conidia did not germinate in the condition of relative humidity bellow 100%; The development of the disease was different for P. notoginseng of different age and different season, and the period of symptomatic appearance of the disease was about 6 d; The disease occurred during the whole growth period of the host plants, and the disease peak was from October to November; The disease severity was dryland>slope>under forest, and that for growing ages was three years>two years>one year; Four kinds of fungicides including fludioxonil, cyprodinil, azoxystrobin, and flusilazole showed high inhibitory rates of 100% on B. cinerea.

Key words Panax notoginseng; grey mould; Botrytis cinerea; occurrence; screening of fungicides

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2017.09.022

中药材三七[Panax notoginseng(Burk.)F.H. Chen]又称田七,为五加科人参属植物三七的干燥根茎,主产于云南、广西,号称“南人参之王”,具有散瘀止血、消肿定痛等功效,被《本草纲目》、历版《药典》等经典文献收录[1-2]。三七性喜温凉、阴湿的生长环境,易诱发根腐病、黑斑病、炭疽病、灰霉病等多种病害,给三七的栽培生产造成严重影响[3]。随着三七市场价格的调整,2010年始广西百色市靖西、那坡等多地普种三七,上述病害频繁发生,特别是2012~2015年期间在靖西县禄峒乡、新靖乡曾两度流行三七灰霉病,造成叶片大量脱落,植株枯死,药农损失惨重。

灰霉病是一种普遍的世界性病害,在蔬菜、水果、花卉等作物上普遍发生,对此相关学者已开展了深入的研究[4-5],但关于三七灰霉病的研究报道甚少,陈树旋[6]于1990年首次对云南文山州三七上发生的新病害——灰霉病进行了报道,直至2014年齐善厚[7]对三七灰霉病的药剂防治进行报道,而关于病原菌的分子鉴定、侵染特性及病害的发生流行规律等诸多方面的研究尚属空白。特别是在广西,三七大面积种植停滞二十多年后,种植环境、气候条件、种质等方面都发生了变化,之前只是零星发生的病害现在突然在田间流行,急需了解和掌握灰霉病菌在三七上的侵染特性及发生流行规律,为安全、有效地预防和控制该病害提供科学依据。

目前防治灰霉病菌主要以化学防治为主,辅以生物防治和农业防治[8]。已报道的防治灰霉病菌的主要杀菌剂有苯并咪唑类、二甲酰亚胺类、嘧啶胺类、氨基甲酸酯类、苯胺类、环己基酰杀菌剂等,在一定时期内也都取得较好的防效[9]。但是,灰葡萄孢菌(灰霉病致病菌)因其具有高的基因漂移潜力和较大的种群尺度,是一类高风险病菌,很容易产生抗药性[10],如继续频繁使用同类药剂,不但会增加经济和环境成本,也无法获得满意的防治效果。为此,本研究对历来在防治灰霉病上使用的药剂以及一些在其他病害上使用的药剂进行筛选,旨在为田间防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试典型三七灰霉病病叶及健康三七植株均取自广西靖西禄峒三七种植地,将三七植株盆栽于实验室待用。

供试药剂:50%多菌灵可湿性粉剂(四川国光农化有限公司);70%甲基托布津可湿性粉剂(日本曹达株式会社);50%腐霉利可湿性粉剂(霍州市绿洲农药有限公司);50%异菌脲悬浮剂[拜耳作物科学(中国)有限公司];40%嘧霉胺悬浮剂[拜耳作物科学(中国)有限公司];25%咯菌腈悬浮剂(瑞士先正达作物保护有限公司);50%嘧菌环胺水分散粒剂(瑞士先正达作物保护有限公司);75%百菌清可湿性粉剂(江苏省天星农化公司);50%福美双可湿性粉(河北赞峰农化有限公司);80%代森锰锌可湿性粉剂(利民化工有限公司);25%嘧菌酯悬浮液(瑞士先正达作物保护有限公司);40%氟硅唑乳油(标正作物科学有限公司);30%戊唑醇可湿性粉剂(常州沃富斯化工有限公司);45%敌磺钠可湿性粉剂(丹东市农药总厂);15%咪鲜胺乳油(海南博士威)。

1.2 方法

1.2.1 田间症状及病原菌的分离鉴定 田间观察、记录病害发生初期、中期、后期的症状,并将典型灰霉病叶采回实验室,采用常规的组织分离法对病原菌进行分离、纯化,并根据柯赫氏法则将分离到的真菌进行回接再分离试验,确定致病菌,观察病原菌菌落、菌丝、孢子的形态特征,初步鉴定病原菌种类[11]。

采用SDS法提取病原菌菌株的基因组DNA[12]。采用真菌核糖体基因转录间隔区(ITS)通用引物ITS4和ITS5(上海捷瑞生物工程有限公司合成)扩增该菌的rDNA-ITS序列,扩增产物的纯化和序列测定委托北京诺赛生物科技有限公司进行;将所得到的核苷酸序列与GenBank中相关菌株进行同源性比较[13],结合形态鉴定结果,确定病原菌种类。

1.2.2 病原菌的生物学特性 具体研究方法参考袁高庆等[14]。(1)菌丝生长、孢子萌发对温度的要求。设置8个试验温度:5、10、15、20、25、28、30、35 ℃;用直径为5 mm的灭过菌的打孔器,在预先培养好的灰葡萄孢病原菌菌落边缘打取菌饼并移植到PDA平板中央,分别放置于上述的8个处理温度下培养,每处理3个重复,每2 d观察1次菌落生长情况,直至第一个菌丝长满皿为止;用十字交叉法测量菌落直径,计算菌丝生长速率。

待上述病原菌培养7 d后,在每个培养皿中加入10 mL灭菌水,过滤菌丝后用纽鲍尔(Neubauer)血球计数板统计孢子量,每处理3个重复。

待上述病原菌培养14 d后,加1%葡萄糖溶液于大量产孢的菌落上将孢子洗下,配置成孢子悬浮液(10×10倍显微镜下每视野约50~80个孢子),滴于凹玻片上,并分别放置于上述8个试验温度下培养,48 h后观察、统计100个孢子的萌发率,每处理重复3次。

生长速率(mm/d)=[处理后菌落直径(mm)-5 mm]/生长时间(d)

(2)孢子萌发对湿度的要求。用不同浓度的硫酸将干燥器分别调制成相对湿度为100%+水滴、100%、90%、80%、70%、60%、50%,共7个处理;用胶头滴管取一滴1.2.2-(1)中配置的孢子悬浮液(10×10倍显微镜下每视野约50~80个孢子)于洁净的载玻片上并均匀涂布,快速风干后分别放置于上述不同相对湿度的干燥器中,以20 ℃恒温培养,48 h后观察孢子萌发率,每处理重复3次。

1.2.3 病程及病斑顯症率 (1)不同生长年限三七对灰霉病病程的影响。将培养好的三七灰霉病病原孢子制成孢子悬浮液(10×10倍显微镜下每视野约50~80个孢子),2015年于不同时间喷雾接种至健康的不同生长年限(1年生、2年生、3年生)的三七叶片上,保持日常管理;每个处理选5株,每天定时定点观察所有叶片的发病情况,从接种当日起算至典型病斑形成,所需的时间(d)即为病害的病程。

(2)不同保湿时间对三七灰霉病病程的影响。于2015年3月25日将培养好的三七灰霉病病原孢子悬浮液(同上)喷雾接种至健康的2年生三七叶片上,并分别用塑料袋保湿8、12、24、36、48 h,以接种后不保湿为对照(CK),每个处理5株;每天观察发病情况,记录发病日期,比较不同保湿时间与病程的关系。

(3)田间病斑显症率。于2015年3月25日将三七灰霉病病原孢子悬浮液喷雾接种至健康的2年生三七叶片;在三七灰霉病典型病斑出现后,选取10张叶片,每天记载叶片上的病斑总数,直到病斑总数不再增加为止;计算逐日显症率、累计显症率。

逐日显症率=每天病斑增长数/最后病斑总数×100%

累计显症率=每天病斑总数/最后病斑总数×100%

1.2.4 病害的田间发生规律 (1)三七灰霉病分级标准。在对三七灰霉病病叶观测的基础上,并参考人参等同科属植物灰霉病的分级标准,将该病害的发生程度分为0~5个级别[15]:

0级,叶片无病斑;

1级,有少量针眼大小的黄色小斑,病斑面积占叶片面积的5%以下;

2级,形成中等数量不规则灰褐色水渍状病斑,病斑面积占叶片面积的5%~10%以下;

3级,病斑扩大呈透明至灰褐色,水渍状软腐状,占叶片面积的10%~20%以下;

4级,病斑透明至灰褐色,少数聚集成块,病斑面积占叶片面积的20%~50%;

5级,病斑灰褐色,多数联成大斑块,病斑面积占叶片面积的50%以上。

(2)不同立地条件、不同生长年限三七灰霉病发生规律。2015年3月~12月份上旬三七生长季节,在靖西县的禄垌、武平、新靖3地,在海拔及种植密度一致的条件下,调查旱地(农田改造)、坡地(坡度约为15~200的杉木林改造)、林下(八角+杉木的混交林)3种立地条件下病害发生情况;并在立地条件一致的七园,调查不同生长年限三七(1年生、2年生、3年生)灰霉病的发生情况。具体做法是,2015年3月~12月份上旬每个月的10日分别在上述不同类型七园内五点取样,每点调查10株三七所有叶片灰霉病发生情况,根据上述分级标准,观察、统计发生级别,计算病情指数;并根据靖西县气象局提供的数据,分析气象因素与病害发生的关系。

病情指数=∑(各级病级代表值×该级病叶数)/(调查总叶片数×发病最重级代表值)×100

1.2.5 室内药剂筛选 采用菌丝生长速率测定法[16]:根据各药剂稀释浓度的要求,称取适量的药剂加入到100 mL已融化并冷却至50 ℃左右的PDA培养基中,制成带毒平板,以不加药剂的等量PDA平板为对照;用直径为5 mm的打孔器在预培养的三七灰霉病病原菌落边缘的同一圆周上打取菌饼,分别接种到上述培养基(PDA)平板中央,置于25 ℃培养箱培养,每处理3次重复;7、14 d后,分别用十字交叉法测量各处理的菌落直径,并求出3次重复的平均值,得出各处理的平均菌落扩展直径。用下述公式计算抑制率。

菌落扩展直径(mm)= 菌落的平均扩展直径(mm)-5菌饼直径(mm)

相对抑制率=

■×100%

2 结果与分析

2.1 田间症状及病原菌鉴定

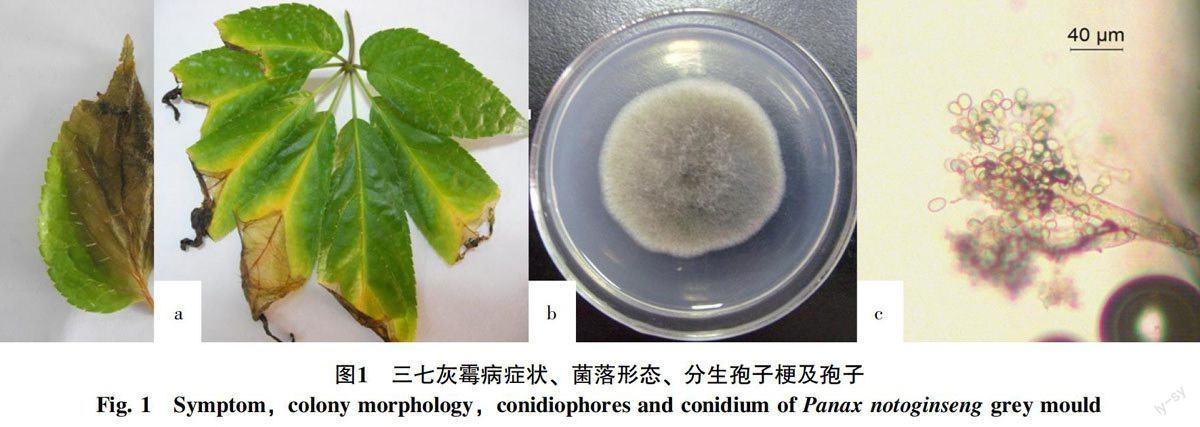

该病害早期主要为害三七叶片,多始于叶尖,病斑最初为淡黄色针眼大小斑点,2~3 d后发展为淡褐色不规则水浸状病斑,后呈“V”形向内扩展。为害中期,受害叶主脉褪绿黄化,感病部位的叶绿素亦退去,呈水渍透明状软腐披垂(图1-a)。随着为害的加重,病叶随之不断向内软腐缩缢,发病整齐的田块,叶片似被剪刀统一剪掉了1/3,容易脱落。发展至末期,整张叶片变成黑褐色,呈线条状脱落。发病期间如遇到连续阴雨天气,或田间湿度过大时,病斑上布满灰色霉状物,触及便会呈现烟雾状分散。三七的叶柄、茎杆亦受害,主要表现为黑褐色病斑且缢缩。9~11月份为三七花果期,此时气候条件适宜灰霉病的发生,三七花序易受害,病部通常先呈水浸状再逐渐变为灰黑色、扭曲,并使花轴容易脱落,受害果实先表现出淡黄色斑点,后期扩大成黑褐色病斑,湿度大也时常会出现灰黑色霉层。

经分离、纯化、回接、再分离,得致病菌株H-1,该病原菌在PDA上生长良好,菌落致密,灰色、絮状,菌丝茂盛但较短,产孢后菌落表面呈粉状(图1-b)。分生孢子梗细长、直立、淡褐色,大小为(70.00~180.00)μm×(5.8~14.5)μm,有1~2次分枝,顶端膨大成球形,上面有许多小梗,分生孢子聚生成葡萄穗状;分生孢子呈卵圆形或椭圆形,无色至灰色,单胞,大小为(6.0~11.5)μm×(6.2~12.0)μm(图1-c)。结合病害症状、病原形态,参考有关资料,初步将其鉴定为灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea Pers.ex Fr.)。

采用通用引物ITS1/ITS4对H-1菌株的rDNA-ITS序列进行PCR扩增,扩增产物经琼脂糖凝胶电泳检测,得到1个大小约为500 bp的片段,经序列测定,确定该片段全长451 bp(图2);将测序结果在GenBank中进行同源性分析可知,该病原菌株与(Botrytis cinerea)同源性达99%,结合形态鉴定结果确定该病原菌为灰葡萄孢菌(B. cinerea)[17]。

2.2 病原菌的生物学特性

2.2.1 不同温度对菌丝生长、孢子萌发的影响

表1数据表明,三七灰霉病菌丝在5~28 ℃均可生长,适宜温度为15~25 ℃,最适温度为20 ℃;5~28 ℃温度范围内均可产生孢子,适宜产孢温度为15~20 ℃,最适产孢温度为20 ℃;5~20 ℃温度范围内孢子均可萌发,适宜的萌发温度为20~25 ℃,最适萌发温度为20 ℃。从研究结果来看,该菌株喜温凉的环境,气温20 ℃左右利于菌丝生长、孢子的形成及萌发。

2.2.2 不同湿度对孢子萌发的影响 由表2可知,广西三七灰霉病病原菌孢子在相对湿度为100%+水滴条件下,萌发率最高,为100.0%;相对湿度100%,萌发率为98.5%;90%的相对湿度条件下孢子不萌发。可见,该病原菌孢子的萌发需要较高的湿度条件。

2.3 病程及病斑显症率

2.3.1 不同生长年限三七对灰霉病菌病程的影响

从表3数据来看,灰霉病菌在广西不同季节、不同生长年限三七的病程为5~13 d不等,但有一定的规律。首先相同种植年限的三七,10-11月份的病程短于其他调查月份,主要是因为此季节广西西部山区气温冷凉,且时有降雨,适宜孢子的萌发侵染,故从孢子侵染到田间症状的表现所需时间较短。其次在相同季节,1年生三七的病程要短于2年生和3年生,2年生、3年生三七的病程基本相同,原因可能是幼龄的三七葉片对灰霉病菌的抵抗能力稍差,在温湿度一致的情况下,病原菌从接触、侵入到症状表现的过程较快。

2.3.2 不同保湿时间对三七灰霉病菌病程的影响

结果显示(表4),在试验时间2015年3月25日,正常情况下接种灰霉病菌到2年生三七,病程为10 d(CK);接种后保湿8~12 h,病程为8 d;保湿24~36 h,病程为6 d;保湿48 h,病程为4 d。上述结果表明,接种后保湿时间越长,病程越短。分析原因是高湿度利于病原菌孢子的萌发侵染,这与2.2.2所述的结论一致,即该病原菌孢子的萌发需要较高的湿度条件。

2.3.3 田间病斑显症率 2015年4月5日起田间表现灰霉病典型病斑,2015年4月10日止病斑不再增加,可见,灰霉病的田间持续显症总共需要6 d。具体的逐日显症率、累计显症率见表5。显症前4 d,显症病斑数约占了80%;显症后2 d,病斑数约占20%。

2.4 三七灰霉病田间发生规律

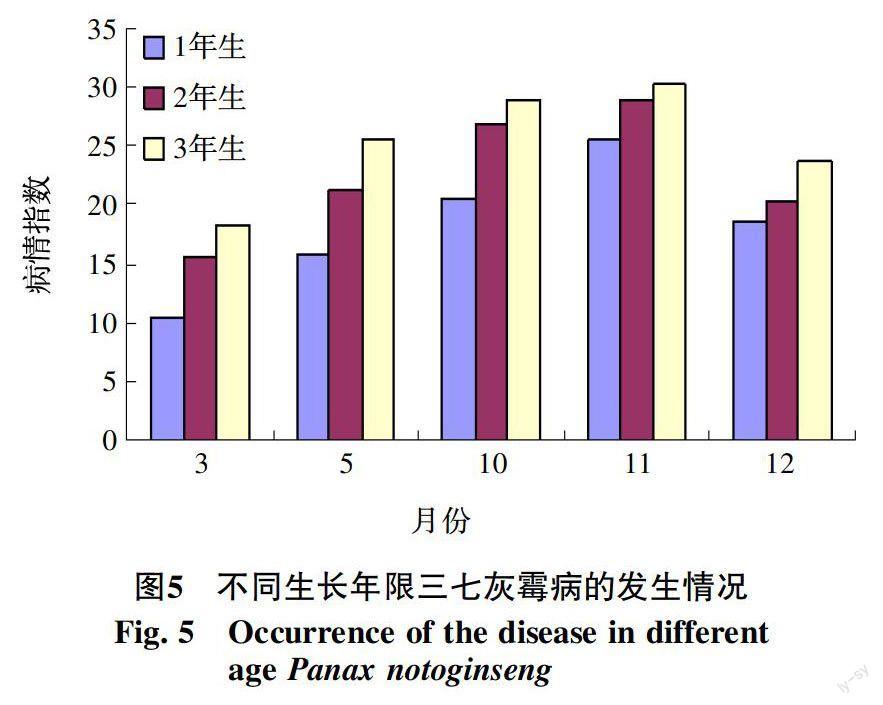

从三七灰霉病季节发展曲线来看(图3),3月~5月份各调查点病害病情指数为上升趋势。3月份时,旱地、坡地、林下灰霉病的病情指数分别为18.4、13.5、8.5 ,5月份病情指数分别升至20.1、15.1、10.3;从曲线走势来看,6月~8月份病情指数值均较低,处于曲线谷底部分,为全年田间发病较轻的季节;9月份,病情指数开始缓慢升高;10~11月份,病情指数较其他月份都要高,特别是11月份处于曲线峰面水平,为全年发生较严重的季节;12月份随着气温的走低,且三七进入倒苗休眠期,病情指数呈下降趋势。

针对病害周年发生情况,结合靖西县气象局提供的数据进行比较分析。结果显示,靖西县近3年(2013~2015年)9~12月份平均气温分别为24~27 ℃、20~25 ℃、16~20 ℃、10~15 ℃,气温冷凉,适宜灰霉病的发生,特别是10~11月份,平均气温16~25 ℃是灰霉病病菌最适宜的生长温度,而且此时降水量为91~46 mm,远远高于1~4月份26~48 mm的降水量,温度、降水均适宜灰霉病的发生,所以10~11月份为广西灰霉病发病高峰期。2014年11月,广西靖西化垌三七灰霉病大爆发,经查看可知2014年该地区气温偏低(15~17 ℃),且连续14 d阴雨绵绵,所以在灰霉病易发期,要特别关注降雨情况,做好预防工作。

从图3、4、5还可知,三七灰霉病的发生与立地条件、生长年限有一定的联系。各调查点海拔基本一致,立地条件不同,病害发生程度有差异,旱地七园灰霉病的病情指数变化曲线在坡地和林下之上,即病害严重度要大于坡地和林下,而林下种植的三七病情指数曲线在三者中处于最低水平,即病害发生相对要轻,整体上表现为旱地>坡地>林下(图3)。此外,同一调查点的三七园,七园边缘的发病程度要轻于园内(图4),原因主要是在发病期七农通常会掀开四周的帷帐,边缘四周的通气性要好,所以病害发生程度稍轻。图5表明,生长年限越大的七园病害发生越严重,3年生>2年生>1年生,除了老园子存在病原积累的问题外,经实地调查,认为原因主要是随着植株生长年限的增加,枝条及叶片量增加,田间叶片茂密,通透性差,从而利于病害的传播流行。而林下三七病害的发生要轻于旱地和坡地,一部分原因就是林下三七四周无帷帐圈盖,通透性好。可见,通风透气对于灰霉病的发生有一定的控制作用。

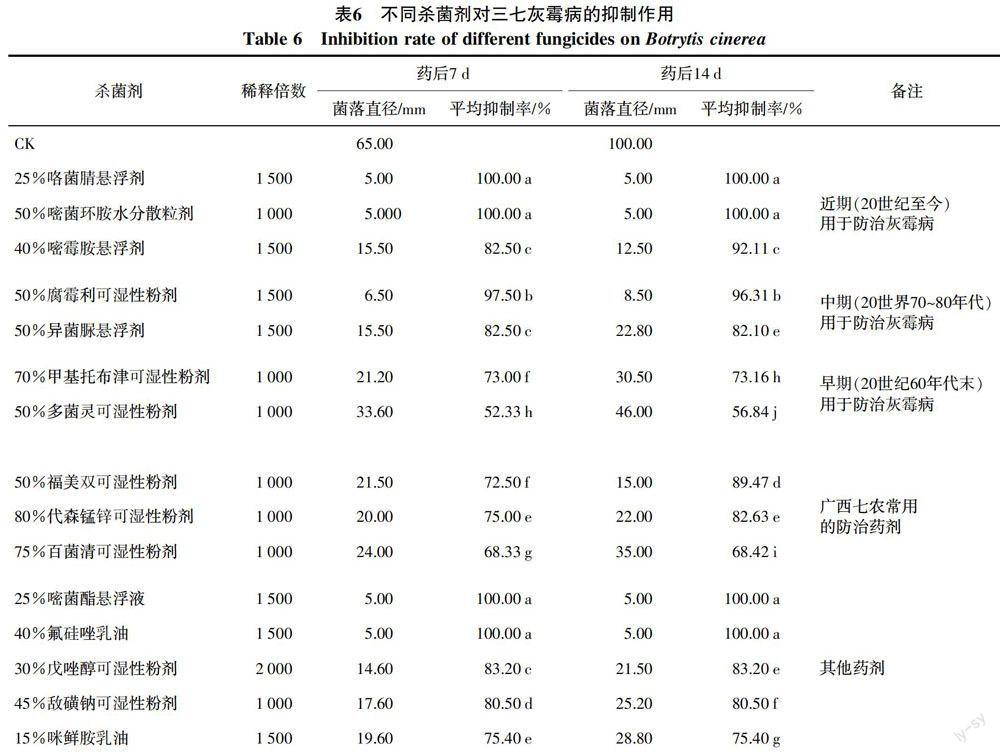

2.5 室内药剂筛选

各供试药剂对病原菌丝的生长抑制效果如表6所示。甲基托布津、多菌灵、腐霉利、异菌脲为早中期防治灰霉病的主打药剂,从表中数据看,腐霉利药后7 d的抑制率为97.50%、药后14 d为96.31%,表现出较好的抑制作用,而其他3种药剂的抑制率较低,约为50.00%~80.00%。咯菌腈、嘧菌环胺、嘧霉胺是近期用于防治灰霉病的3种主要药剂,对广西三七灰霉病菌丝生长具有较好的抑制效果,但有一定的差异,其中咯菌腈悬浮剂、嘧菌环胺对菌丝的生长抑制率达100.00%;嘧霉胺的抑制效果有所偏低,药后7 d,抑制率为82.50%,14 d后,抑制率为92.11%。福美双、代森锰锌、百菌清是广西七农常用来防治三七灰霉病的药剂,从表中试验数据来看,福美双药后14 d抑制率为89.47%,有一定的抑制作用,而代森锰锌、百菌清的抑制作用不佳。嘧菌酯、氟硅唑对三七灰霉病表现出强的抑制作用且持效久,药后7、14 d 抑制率均为100.00%。综上试验数据表明,在不同时期用于防治灰霉病的7种供试药剂中,除了咯菌腈、嘧菌环胺仍具有较强的抑制作用外,三七灰霉病株对其他5种药剂都产生了不同程度的抗药性,特别是对多菌灵、甲基在托布津表现出较强的抗药性,药后14 d室内抑制率仅为56.84%和73.16%。考虑到灰葡萄孢菌易产生抗药性的特点,建议将咯菌腈、嘧菌环胺与嘧菌酯、氟硅唑等4种室内抑制率达100.00%的药剂轮换使用。

3 讨论

经形态鉴定并结合分子生物学技术可知,广西三七灰霉病病原菌为灰葡萄孢菌(B. cinerea Pers.ex Fr.),与已有的报道结果一致[6]。该病原菌喜冷凉潮湿的生长环境,菌丝生长及孢子萌发的适宜温度为15~20 ℃,100%的湿度条件利于孢子萌发。三七灰霉病在三七生长的各个阶段都有不同程度的发生,3~8月份病害发生较轻,7~8月份发生最轻,而10~11月份为病害发生高峰期,此时,桂西北地区,气候冷凉,如遇到降水过多或湿度过大,利于病害流行。

三七灰霉病的发生除了与外界温湿度有密切相关性外,与立地条件及三七种植年限也有一定的联系,旱地的发病程度要高于坡地和林下。旱地种植通常以遮阴网密封四周,除了通透性的原因外,还有就是靖西多地传统种植烟草和蔬菜,烟草灰霉病和番茄灰霉病历来就是2种严重的病害,本课题组将烟草及番茄灰霉病病株接种至健康三七上,都能成功侵染。笔者在调查中也发现,如果前茬或邻作物为烟草、番茄、蔬菜等,三七灰霉病的發生则会更严重;而坡地和林下种植能大大减少病原的这一来源,所以发病相对较轻。

药剂筛选试验结果表明,三七灰霉病株对灰霉病防治药剂存在不同程度的抗性,咯菌腈、嘧菌环胺与嘧菌酯、氟硅唑等药剂对目前三七灰霉病具有较强的抑制作用,可作为田间防治的备选药剂。但是灰霉病菌由于寄主范围广,繁殖快,遗传变异大,适合度高,非常容易产生抗药性[18]。为降低防治风险,延长化学药剂的使用寿命,一方面应将不同类型的药剂轮换使用,另外也可将不同类型农药合理混用,形成多位点作用机制,从而降低灰霉病抗药性。另外,根据本研究结果优化的立地条件,加强田间管理也能减轻病害的发生,如在有条件的地方可选择林下或坡地种植,旱地种植尽量避开前茬或邻作是烟草或蔬菜;加强园内通风,特别是在连续阴雨的天气,应掀开四周遮阴网以便通风,并适当加强光照;最后应加强三七灰霉病生防菌的研究和应用,加强农业防治、生物防治等多措施的综合防治措施的应用,避免单一措施导致的病菌抗药性、农药残留和环境污染等系列问题。

参考文献

[1] 国家药典委员会编. 中华人民共和国药典(2010年版). 第一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 11.

[2] 郑光植, 杨崇仁. 三七生物学及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 1999: 85.

[3] 蒋 妮, 覃柳燕, 叶云峰. 三七病害研究进展[J]. 南方农业学报, 2012, 42(9): 1 070-1 074.

[4] 陈宇飞, 文景芝, 李立军, 等. 葡萄灰霉病研究进展[J]. 东北农业大学学报, 2006, 37(5): 693-699.

[5] 纪军建, 张小风, 王文桥, 等. 番茄灰霉病防治研究进展[J]. 中国农学通报, 2012, 28(31): 109-113.

[6] 陈树旋. 三七新病害-灰霉病[J]. 植物保护, 1990, 16(4): 28.

[7] 齐善厚. 不同药剂对三七灰霉病菌的抑制效果[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(2): 97-99.

[8] 孙健健. 灰霉病的微生物防治研究进展[J]. 天津化工, 2012, 26(4): 11-14.

[9] 韩 君, 范怀峰, 王海娜, 等. 防治灰霉病药剂的开发进展[J]. 农药研究与应用, 2011, 15(3): 5-8.

[10] 丁 中, 刘 峰, 王会利, 等. 番茄灰霉菌的多重抗药性研究[J]. 山东农业大学学报, 2001, 32(4): 452-456.

[11] 方中达. 植病研究方法[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998: 125-128.

[12] Graham G C, Mayser S P, Henry R J. A simplified method for the preparation of fungal genomic DNA for PCR and RAPD analysis[J]. Biotechniques, 1994, 16(1): 48-50.

[13] Thompson J D, Gibson T J, Plewniak F, et al. The CLUSTAL windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysistools[J]. Nucleic Acids Research, 1997, 24: 4 876-4 882.

[14] 袁高慶, 谭道朝, 付 岗, 等. 毛叶枣灰霉病的病原鉴定及其生物学特性研究[J]. 广西农业生物科学, 2005, 24(3): 210-212.

[15] 付俊范, 李昕月, 魏晓兵, 等. 防治人参灰霉病的药剂筛选及其田间防效[J]. 中国植保导刊, 2015, 35(2): 69-71.

[16] 吴文君. 植物化学保护试验技术导论[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1988: 56-60.

[17] 陆家云. 植物病原真菌学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001: 310-311.

[18] 胡伟群, 陈 杰. 灰霉病的化学防治进展[J]. 现代农药, 2002(8): 8-10.