鄂西南水牯洞地下河越流袭夺补给成因分析

2017-05-25吴慈华

吴慈华

(湖北省地质局 水文地质工程地质大队,湖北 荆州 434002)

鄂西南水牯洞地下河越流袭夺补给成因分析

吴慈华

(湖北省地质局 水文地质工程地质大队,湖北 荆州 434002)

通过近年来实施的鄂西南岩溶地区1∶5万水文地质调查,发现区内一些地下河按常规确定的汇水面积与其出口流量不适应的情况,以水牯洞地下河为例,采用水文地质测绘、示踪试验等综合调查技术手段,经分析确认,地下河出口流量大、汇水面积小的原因有二个:一是地表水跨流域越流补给,二是地表分水岭之外地下水沿断裂远程补给。

地下水越流补给;水牯洞地下河;示踪试验;补径排特征

地下水越流补给是指在深层承压含水层中,由于天然含水层的水头差,和人工开采地下水造成水位降低形成的与相邻上、下含水层的水头差,使相邻含水层中的水通过非含水层向取水含水层补给。对地下水越流补给的研究国内外诸多文献均有记录,以地下水的开采和含水层越流形式研究居多,如中国北方平原地区,农田灌排中涉及的含水层,常常是有越流现象的三层结构含水地层,当处于非开采的天然渗流状态时,第Ⅲ含水层水头高于第Ⅰ含水层水位。进入开采状态后则相反[1]。由于含水层的形成条件和补给来源的不同,以及开采条件的影响,含水层之间的越流形式主要有以下两种:潜水含水层通过弱透水层对下部承压含水层的越流补给,承压含水层对上部潜水含水层的越流补给。这两种越流补给形式是可以互相转换的,在人类活动影响下可改变其越流补给的关系[2]。而在鄂西南岩溶石山地区,地下河越流袭夺补给具有的跨流域袭夺特点主要是受侵蚀基准面制约及构造断裂带贯穿整个分水岭形成导水通道的影响,是地下水越流补给中的一个特例。本文以水牯洞地下河为例进行地下河岩溶水系统及其补给关系分析,查明了地下河系统的边界条件,研究剖析地下河补给径流排泄特征,将为下步地下水系统的划分、资源量的计算评价、地下河开发利用方案提供详实、精确的地质依据。

1 水牯洞地下河系统基本特征

1.1 地质背景条件

地下河系统位于鹤峰县邬阳乡垄家垭村2组,地处清江、溇水、酉水地表分水岭地带,地面高程1 900~2 050 m,四周沟谷深切,相对高差500~800 m。地表溪沟总体发育方向与分水岭展布方向近平行,均为北西—南东向,多为季节性冲沟,横断面多呈“V”形,河床狭窄,纵坡降一般为15%,两侧斜坡坡度可达35°~40°。出口处出露奥陶系下统(O1)中厚—厚层状泥晶灰岩与白云质灰岩互层,局部夹泥质及粉砂质结核,地层产状为315°∠36°。区域构造部位处于下坪背斜核部,北东向的下坪断裂带贯穿了整个背斜核部,区内断裂形态表现为多条相互平行,总体倾东,呈叠瓦状的张性断层,属走向断裂,区域受构造影响,张裂隙发育,地下河系统即位于下坪断裂带上盘。

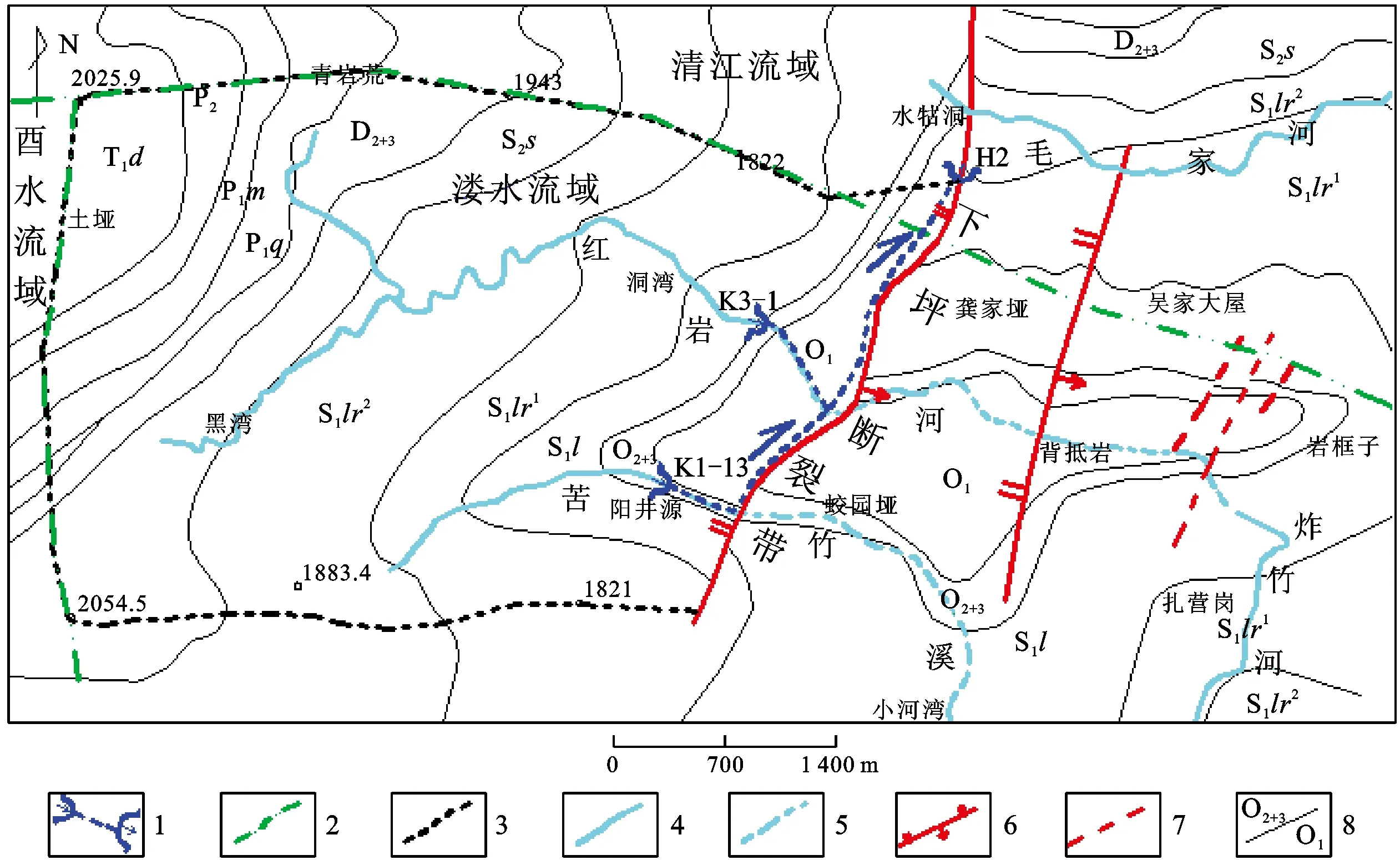

1.2 地下河管道分布发育特征

根据地面调查初步分析可知,水牯洞地下河系统管道展布方向受地层走向和下坪断裂控制呈北东向(45°),管道平面投影长度2.9 km。系统边界清楚,东、西、南三面碎屑岩圈闭,北侧以毛家河深切沟谷为界,其间构成一个封闭的完整的水文地质单元,地下汇水面积约3.5 km2。其主要接受大气降雨和沿途表层岩溶泉补给,降水及浅层地下水进入地下后,受层间裂隙控制发育形成的溶隙流沿下坪断裂形成富水带,由SW向NE运移,于出口处受地形切割以溶洞泉形式出露地表。地下河出口(H2)位于清江流域南岸次级支流毛家河左岸一近南北向支沟源头,高程902 m,总体出水方向90°,出口上方约20 m处发育一竖井状天窗,洞径1.0 m,深3~4 m,底部为崩积块石填充,当地俗称“水牯洞”。后期崩积块石已掩盖水牯洞出水口,目前地下河水从冲沟底部崩坡积块石、巨石中涌出,具一定承压性,2014年5月23日调查时实测流量453.45 L/s,2015年1月15日枯季测流为386.0 L/s。访问流量受降雨影响,动态变化明显,丰水期雨后流量可达1 m3/s左右,水中夹杂粘土和砂砾,水质浑浊(图1)。

图1 水牯洞地下河系统(H2)平面示意图Fig.1 Plane sketch of Shuigu cave underground river system(H2)1.地下河入口、出口及管道;2.地表流域分水岭;3.地下河补给范围;4.地表常年性溪流;5.季节性溪沟;6.逆断层;7.性质不明断层;8.地层界线及代号。

2 水牯洞地下河系统示踪试验及结果分析

2.1 试验目的

根据出口流量调查和图面分析,水牯洞地下河汇水面积不足4 km2(按常规确定),最枯流量却达386 L/s,补给面积与其出口流量明显不对应,即出口流量大、汇水面积小。因此,为查明地下河系统的边界条件,笔者进行了溯源追踪调查,发现在相邻溇水流域源头支沟红岩河、苦竹溪两常年性溪流在由碎屑岩区进入碳酸盐岩区域时均通过消水洞尒入地下(照片1、2)。为了解其与水牯洞地下河出口是否连通和地下水流径流特征,需作示踪试验来验证。

2.2 试验方法

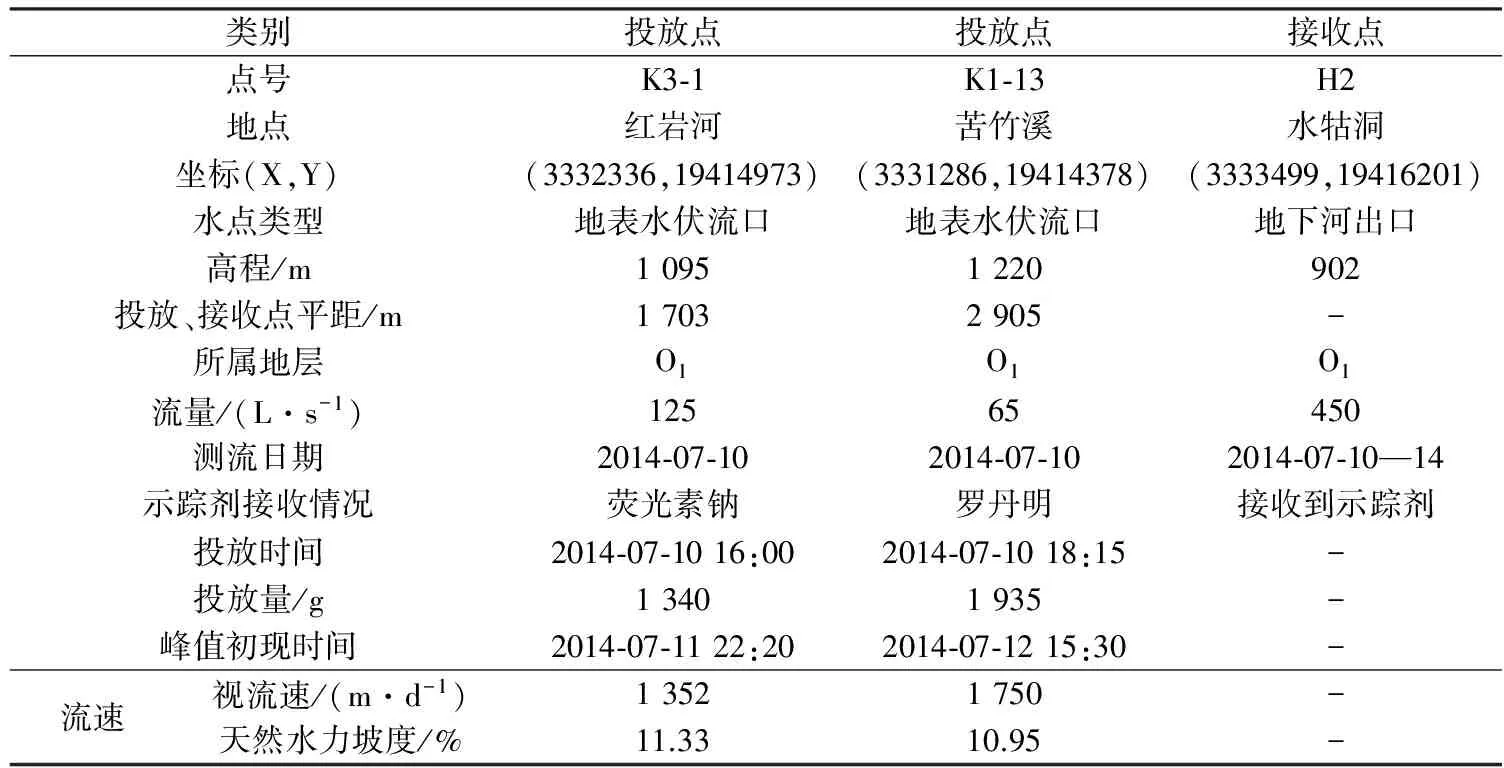

根据野外调查资料综合分析后选择了K3-1(红岩河伏流)、K1-13(苦竹溪伏流)地表水伏流口作为示踪剂投放点,于水牯洞地下河出口作为接收点开展示踪试验:一是准确查明地下河系统的汇水范围内有无地表水跨流域越流补给现象;二是通过示踪试验进一步揭示该岩溶水系统不同部位含水介质的导水性能和管道连通情况。本次试验示踪剂为荧光素钠和罗丹明,示踪仪器采用GGUN-FL野外用荧光光度计进行监测(照片3、4),试验基本情况一览表见表1[3]。

照片1 红岩河伏流口(镜像100°)Photo 1 Subterranean river exit of Hongyan River(mirror 100°)

2.3 试验结果

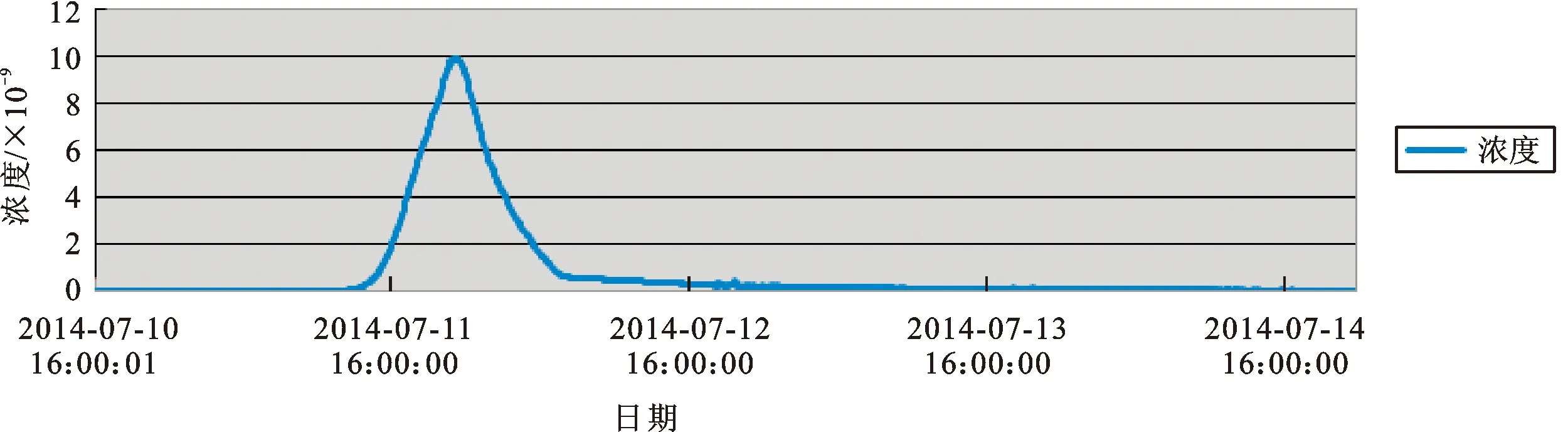

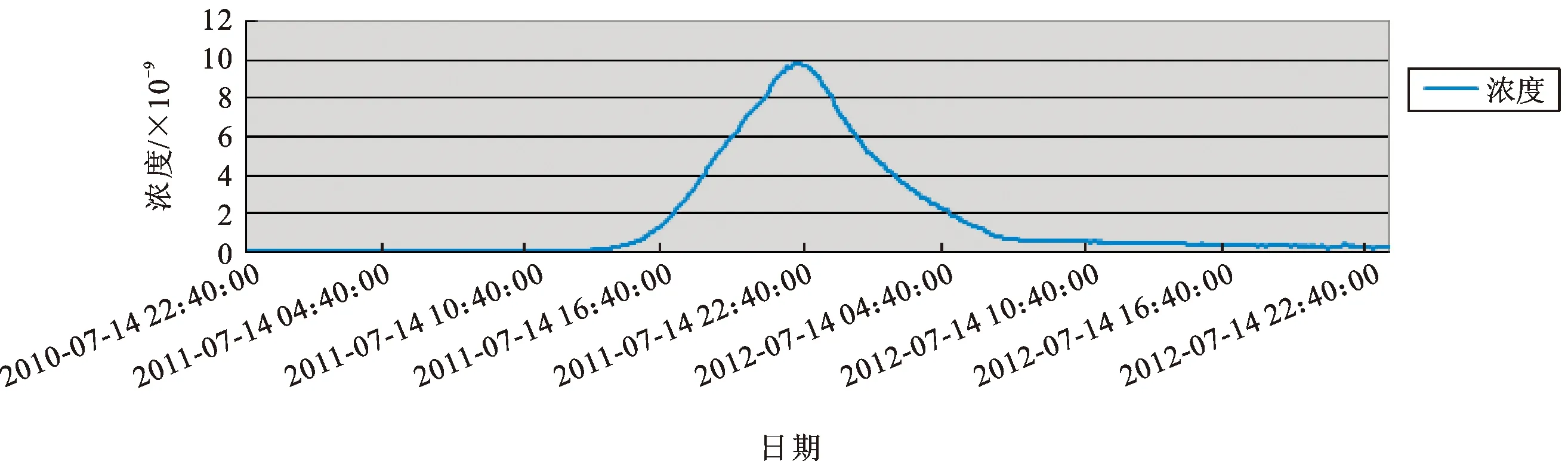

在地下河出口(H2)接收到的荧光素钠和罗丹明浓度曲线如图2、图3所示,从两图可以看出,浓度曲线均为一单峰陡坡型,两翼基本对称,示踪剂浓度上升翼比下降翼稍陡,初显—峰值—恢复过程时间周期较短,显示地下河流速较快,天然水力坡度大,为单一岩溶管道特征。根据示踪剂浓度曲线可以计算得到K3-1、K1-13伏流点与地下河出口(H2)之间的平均地下水流速分别为1 352 m/d、1 750 m/d。这次地下水示踪试验结果表明K3-1、K1-13伏流点与地下河出口(H2)之间存在较好的水力联系,含水介质以单一的岩溶管道为主。

照片2 苦竹溪伏流口(镜像110°)Photo 2 Subterranean river exit of Kuzhu Stream(mirror 100°)

照片3 H2水牯洞地下河出口Photo 3 Underground river exit of H2 Shuigu cave

照片4 安置试验自动监测仪Photo 4 Setting automatic test monitor

表1 示踪试验基本情况一览表Table 1 Basic information of tracer test

图2 K3-1伏流洞与地下河出口(H2)示踪试验曲线Fig.2 Tracer test curve graph of K3-1 subterranean river cave and underground river exit(H2)

图3 K1-13伏流洞与地下河出口(H2)示踪试验曲线Fig.3 Tracer test curve graph of K1-13 subterranean river cave and underground river exit(H2)

2.4 试验结果分析

通过地面调查和示踪试验得知:地下河系统地跨溇水、清江分水岭地带,涉及地下水跨流域袭夺现象,入口位于溇水支流下坪河源头两分支溪沟红岩河和苦竹溪地表水伏流洞,出口位于清江南岸支流龙王河流域上游次级支流毛家河左岸支沟,地下河的补给来源除大气降水外,主要来源于红岩河和苦竹溪地表水伏流补给,也解疑了水牯洞地下河地下补给面积小、出口流量大的原因。由于下坪断裂带延伸较远,南西段已贯穿苦竹溪南侧分水岭,地表水伏流下渗后受区内下坪断裂构造及张性裂隙控制,地下水沿断裂破碎带向NNE方向径流,于分水岭北侧点位处受地形切割以溶洞泉形式出露。这种跨流域袭夺特点,其形成机制在于一是受侵蚀基准面制约,地下水流向总是指向最近的地表沟谷,水牯洞所处的地面高程低于红岩河和苦竹溪200~300 m;二是受构造影响,下坪断裂带与区域构造线一致呈NE—SW向,贯穿了整个分水岭地带,那里强烈发育的构造裂隙或破碎带,便成了介质最优的导水空间,进而形成地下河管道。根据地表分水岭圈定的地下河汇水面积不足4 km2,但结合示踪试验结果最终划定水牯洞地下河系统地表、地下总汇水面积约22 km2。

3 结语

近年来实施的“岩溶地区1∶5万水文地质环境地质调查”主要任务之一就是查明地下河系统地下水赋存特征及地下水可利用的资源量,按地表水流域,结合地下水补迳排条件划分地下水评价单元,并对其可有效开发利用潜力及空间分布特征进行区域性评价。本文以水牯洞地下河为例,采用水文地质测绘、示踪试验等综合调查技术手段,查明了水牯洞地下河跨流域袭夺外源地表水的途径。经分析确认,地下河出口流量大、汇水面积小的原因有二个:一是地下河跨流域地表水越流补给;二是地表分水岭之外地下水沿断裂远程补给。进一步研究剖析了地下河补给径流排泄特征,在充分考虑流域、地下水系统袭夺现象后,为下步地下水资源量的计算评价、地下河开发利用方案提供了详实、精确的地质依据。

[1] 綦雪梅,刘世春,南鸿飞,等.应用R—C多层网络模拟研究商丘背河洼地试区越流补给作用[J].灌溉排水学报,1987(4):6-11.

[2] 王永生.地下水越流问题初探[J].新疆水利,1994(4):20-24.

[3] 吴慈华,周宁,王小龙,等.西南岩溶地区1∶5万水文地质环境地质调查报告(湖北:下坪幅,湾潭幅,鹤峰幅,白果坪幅)[R].武汉:湖北省地质环境总站,2016.

(责任编辑:陈姣霞)

Analysis on the Causes of Underground River Interbasin Capture and Recharge ofShuigu Cave in Southwest Hubei Province

WU Cihua

(HubeiInstituteofHydrogeologyandEngineeringGeologyHubeiGeologicalBureau,Jingzhou,Hubei434020)

According to the 1∶50 000 hydrogeological investigation of karst area in southwest Hubei Province,it has been found that some underground river’s catchment areas measured by conventional methods were contradicted with its outlet flow.Taking the Shuigu Cave for an instance,based on the hydrogeological survey,tracer test and other comprehensive technique methods,a conclnsion conld be drawn that there are two main factors which cause the mistake of the under ground river outlet flow is large,however,its catchment are relatirely small,the one is interbasin recharge of surface water;the other is remote recharge through fault zone in outside surface watershed.

underwater interbasin recharge; underground water Shuigu Hole; tracer test; runoff and discharge characteristics

2016-08-29;改回日期:2016-11-07

吴慈华(1974-),男,高级工程师,水文地质与工程地质专业,从事水工环地质调查评价研究工作。E-mail:wucihua740915@163.com

P641.2

A

1671-1211(2017)02-0189-04

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.02.014

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170317.0811.004.html 数字出版日期:2017-03-17 08:11