转基因棉花中选择性标记基因nptⅡ对土壤微生物的影响

2017-05-19常晓蕾王金斌郑曙峰唐雪明

刘 华,常晓蕾,2,蒋 玮,王金斌,白 蓝,吴 蔚,郑曙峰,唐雪明

(1上海市农业科学院生物技术研究所,上海市农业遗传育种重点实验室,上海 201106;2上海海洋大学食品学院,上海 201306;3上海佑隆生物科技有限公司,上海 201114;4国家棉花改良中心安庆分中心,安庆 246003)

转基因棉花中选择性标记基因nptⅡ对土壤微生物的影响

刘 华1,常晓蕾1,2,蒋 玮1,王金斌1,白 蓝1,吴 蔚3,郑曙峰4,唐雪明1

(1上海市农业科学院生物技术研究所,上海市农业遗传育种重点实验室,上海 201106;2上海海洋大学食品学院,上海 201306;3上海佑隆生物科技有限公司,上海 201114;4国家棉花改良中心安庆分中心,安庆 246003)

选取华东地区种棉大省共计14个布控点,在长期种植转基因棉花的农业地块于花铃期和收获期进行土壤样品采集,并根据npt II基因设计4对引物,对土壤微生物DNA进行PCR扩增,检测选择性标记基因npt II对土壤中微生物的影响。结果表明:210个土壤样品中均无目的条带出现。

转基因棉花;基因漂移;npt II;土壤微生物

转基因商业化已经近20年,转基因作物种植面积持续增加,2014年全球已达1.815亿hm2,年增长率为3%—4%[1]。就我国的基本国情而言,转基因植物的商品化应用在我国前景广阔。作为转基因抗虫棉的种植大国,从1986年抗虫和抗除草剂的转基因棉花首次进入田间实验以来,转基因棉花的总种植面积已达到420万hm2,受益于转基因Bt棉花的中国农民已超过710万[1]。目前,我国转基因植物生物安全和生态风险评价方面的研究较少,对棉花主产区的土壤微生物的研究落后于转基因技术的发展[2]。

转基因作物中的外源基因除了目的基因还有一类选择性标记基因。选择性标记基因是指帮助转基因生物工程体进行筛选和鉴定的一类外源基因,包括选择标记基因和报告基因[3]。常用的选择标记基因有两大类,一类是编码抗生素抗性的基因,如新霉素磷酸转移酶(neomycin phosphotransferase)基因Ⅱ(npt II);另一类是编码除草剂抗性的基因,如草丁膦乙酰转移酶(phosphinothricin acetyltransferase)基因(bar)[4]。卡那霉素抗性基因(kanr)即新霉素磷酸转移酶基因(npt II)是转基因植物研究中应用最广泛的选择标记抗性基因[5-6]。新霉素磷酸转移酶基因(npt II)所编码的产物可使该类抗生素失活,故常以npt II基因作为转基因植物的选择标记以筛选转基因植株。npt II基因被归类为对人类和动物都至关重要的一类抗生素基因[7]。转基因抗虫棉的选育也以npt II作为标记基因。当转化完成后,标记基因就会失去其使用价值,随之而来的就是它的安全性问题[8]。基因漂移是指基因通过花粉授精杂交等途径在种群之间扩散的过程,同时也是转基因植物生态风险评价和管理的关键问题和研究热点[9]。基因漂移是广泛存在于大自然的一种现象,引起的风险主要有两类:一是基因转移到其他植物体内而造成的环境危害,包括导致产生超级杂草和对自然基因库的影响;二是转基因植物自身及其后代对环境造成危害,包括对自然生态系统的影响和对生物多样性的影响[9-10]。Wilcks等[11]研究发现,抗性基因在转基因植物与土壤细菌之间可以发生水平基因转移。转基因烟草中叶绿体上的抗性基因组可与土壤中的优势菌(不动杆菌)发生水平基因转移[12]。

转基因植物的残枝落叶掉落到土壤中,经过土壤微生物的分解,有可能导致外源标记基因逃逸,对土壤微生物产生影响。同时,转基因植物的根际分泌物中有可能含有重组蛋白,可能对土壤微生物产生影响[13]。本研究根据棉花生长周期选择采集样品的时间段,并对长期种植转基因棉花的土地进行不间断土壤样品采集,根据插入棉花中的npt II基因设计4对不同的引物,对土壤微生物DNA进行PCR扩增,以此判断选择性标记基因npt II对土壤微生物的影响。

1 材料与方法

1.1 采样地点与时间

土壤样品采集于华东地区棉花主产区安徽、江苏、山东三省共14个转Bt基因棉花种植地,具体位置及编号见表1。采集时间为棉花的花铃期(2013年7月、2014年7月)和收获期(2012年11月、2013年11月、2014年11月)。

表1 土壤样品采集地点及编号Table 1 Collection location and number of soil sam p les

1.2 样品采集

土壤样品采集方法为正方形五点随机取样法。在目的地处分别垂直收集浅层(0—10 cm)、中层(10—20 cm)、深层(20—30 cm)的土壤置于无菌密封袋中密封,带回实验室-20℃保存待用。

1.3 土样处理

将每个采集地点的3个层次的土壤样品进行等量混匀处理,置于无菌密封袋中,-20℃保存,用于后期提取微生物总DNA。

1.4 土壤微生物总DNA提取

土壤中微生物总DNA采用MP FastDNA Spin Kit for Soil试剂盒进行提取,具体操作过程见说明书。所有的DNA样品用1%琼脂糖凝胶电泳进行检测。

1.5 PCR扩增

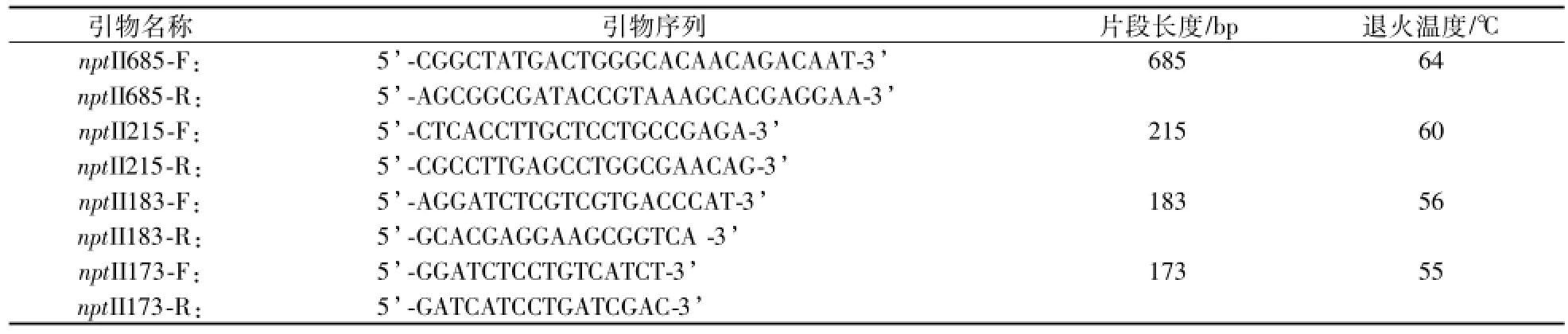

PCR引物根据npt II基因设计,共4对(表2)。

表2 用于扩增npt II基因的引物序列Table 2 Primer sequences for am plification of npt IIgene

2 结果与分析

2.1 土壤微生物总DNA提取结果

对三省14个棉花种植地进行土壤样品采集及处理,共210个样品,并提取其微生物总DNA,用1%琼脂糖凝胶电泳检测。由图1可知,所有微生物DNA基因组大小均为15 kb左右,条带清晰。经吸光度检测,所有样品DNA的OD260/OD280值均在1.6—1.8,表明DNA纯度较高,可用于PCR扩增等后续试验。

图1 土壤样品微生物总DNA提取结果Fig.1 The extraction results ofm icrobial total DNA of soil sam ples

2.2 土壤样品PCR结果

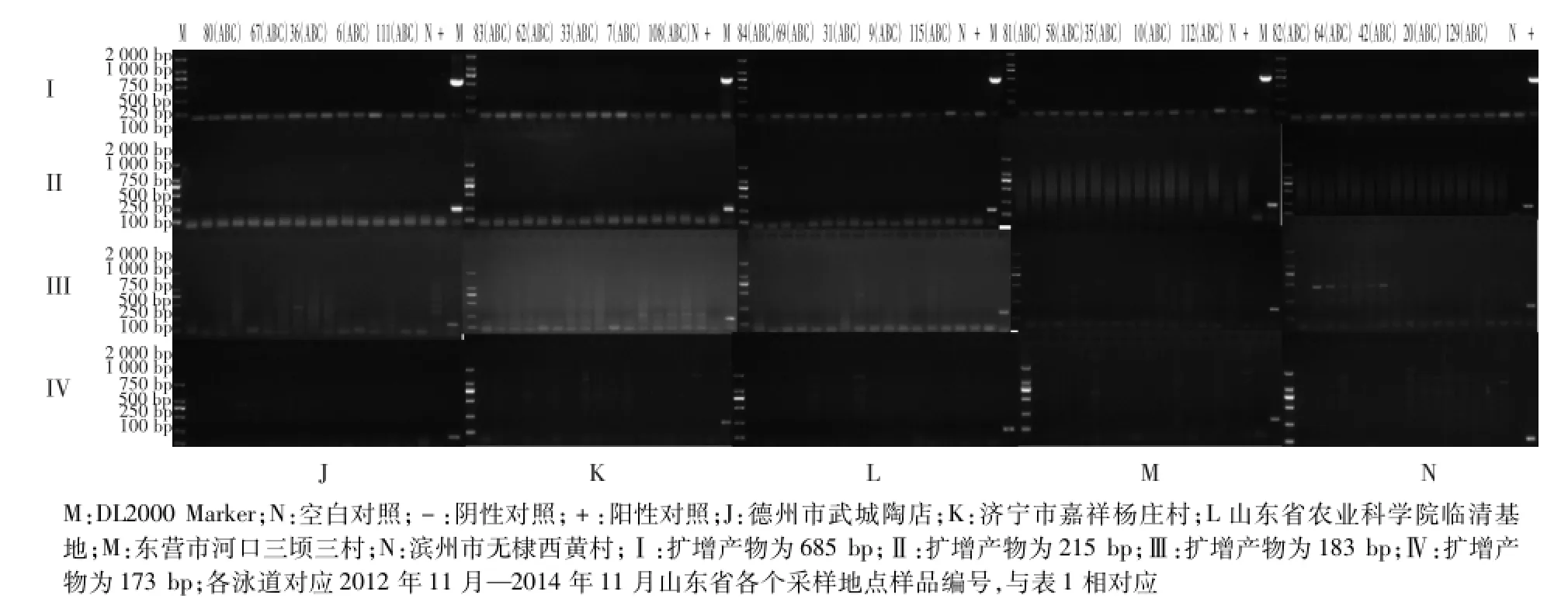

用npt II685、npt II215、npt II183、npt II173四对引物对安徽(图2)、江苏(图3)、山东(图4)3省14个地点的土壤样品进行PCR扩增,每个样品3次重复。结果表明,所有土壤样品在上述4对引物的PCR扩增下,无相应扩增产物;阳性对照均有目的条带,阴性对照和空白对照中没有出现,证明在扩增条件良好的状态下,所有土壤样品中均不含有npt II基因所对应的4种片段。这4对引物对npt II基因序列的涵盖性良好,且小片段包含较多,均未扩增出目的条带,可以认为转基因棉花中的标记基因npt II并未水平转移到土壤微生物中,没有对土壤微生物产生影响。由于扩增片段的大小及退火温度的不同,某些样品中出现了非特异性扩增,属于正常现象,但并非目的条带。

图2 安徽省土壤样品PCR结果Fig.2 PCR results of soil sam p les of Anhui Province

图3 江苏省土壤样品PCR结果Fig.3 PCR results of soil sam p les of Jiangsu Province

图4 山东省土壤样品PCR结果Fig.4 PCR results of soil sam p les of Shandong Province

3 结论与讨论

人类一直对选择性标记基因的漂移可能给人类和环境带来危害的状况感到担忧。转基因植物基因(包括转基因)漂移的途径大致有两个:一是通过转基因植物的种子或组织扩散到新的生境中,并生存下来;二是通过花粉向同种或近缘种非转基因植物转移。可能存在的第三条漂移途径是非同种生物间,如植物与微生物(细菌、真菌、病毒等)间在自然界中发生基因转移,但这条途径至今尚未得到证实[14]。一般认为含有选择标记基因的植物要表现出选择优势,环境中必须具有相当高的选择介质。对于抗生素类和其他化学试剂类标记基因来说,在环境中有如此高的选择介质实际上是不可能的[15]。本研究可为科学评估转基因植物的环境生态风险提供科学基础和技术支持,为转基因植物的环境安全评价和管理水平提供参考依据。

本研究根据基因漂移的主要途径选择每年采集样品的时间为棉花生长周期中的花铃期(7月)和收获期(11月),探究在最易发生基因漂移的两个时期,土壤微生物是否受选择性标记基因npt II的影响。结果表明,所有采集样品(共计210个点)中,转基因棉花的选择性标记基因npt II均未漂移到土壤微生物中。有文献认为转基因棉花的根际分泌蛋白可能会对土壤微生物产生影响,如李刚等[16]在检测转基因抗虫棉花重组DNA在土壤中分布的研究中指出,同一生长时期不同根区土壤中35S-Cry1A和35S-npt II片段拷贝数变化情况均为根表土>根际土>非根际土。另外研究表明,转基因作物释放的面积也可能会影响到转基因花粉的传播距离[10]。Kjellson等[14]认为,现今转基因棉花释放面积非常大,50 m或100 m的隔离距离不足以控制转基因花粉的扩散。同时,有研究指出,在0—6 m陆地棉品种间显示较高频率的基因漂移,Bt基因漂移距离最大可达36 m[17]。本研究采用五点随机取样法,并将每个采样点三层土壤混匀进行试验,在检测了水平空间的广度和垂直空间的深度同时,也会降低检测的精准性。本试验因涉及地域较广,样品采集方面存在一定局限性,仍需对棉产地进行进一步观察及监测。在总DNA提取方面,本试验将土壤样品采集后带回实验室冻存,部分微生物种群的DNA在采集后很短时间内即被分解,而且现有的提取技术仍存在一定局限性,尽管多数微生物DNA都能被提取出,但仍有少量微生物DNA被忽略的可能,同样也会存在掉落在土壤中的植物残渣的DNA被提出的可能性而干扰试验的精准性,从而导致试验结果产生一定误差。另外,邓欣等[18]在检测卡那霉素抗性标记基因能否向叶围细菌漂移的研究中,发现了与npt II基因序列同源性100%的阳性片段,从而认为转基因抗虫棉中的npt II能够向叶围细菌漂移。但邓欣等[18]开展研究的土壤样本来自长期种植转基因棉花的试验田,属于可控区域。而本试验采集的土壤样品均是种植转基因棉花年限高于7年的大型农业地块,环境的不可控性和不确定性等因素均比试验田更复杂,目前并未发现基因漂移现象,可能仍需继续采集样品,对转基因棉花种植地土壤进行更长时间的检测,以便更系统地检测标记基因是否有影响土壤微生物的群落结构及生物多样性。其次,从PCR扩增结果来看,有一些非特异性扩增条带值得深究,有可能是非特异性扩增,也有可能是更小的片段被转移至土壤的微生物中。为此,在转基因植物选择基因向土壤微生物转移的研究方面还需要更严格更精细,在更大的时空尺度上进行,以准确估计抗性标记基因向土壤微生物转移的频率。

[1]CLIVE J.2014年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势[J].中国生物工程杂志,2015,35(1):1-14.

[2]卢宝荣,夏辉.转基因植物的环境生物安全:转基因逃逸及其潜在生态风险的研究和评价[J].生物科学,2011,23(2):186-194.

[3]王振,邓欣,赵廷昌,等.转基因抗虫棉根际卡那霉素抗性细菌种群动态及npt II基因漂移检测[J].中国农业科学,2010,43(21):4401-4408.

[4]王永飞,马三梅,亦如瀚.转基因植物选择标记基因及其安全性问题[J].植物生理学通讯,2004,40(5):604-610.

[5]王关林,方宏筠.植物基因工程[M].2版.北京:科学出版社,2002:527-528.

[6]王紫萱,易自力.卡那霉素在植物转基因中的应用及其抗性基因的生物安全性评价[J].中国生物工程杂志,2003,23(6):9-131.

[7]WOEGERBAUER M,ZEINZINGER J,GOTTSBERGER R A,et al.Antibiotic resistance marker genes as environmental pollutants in GMO-pristine agricultural soils in Austria[J].Environmental Pollution,2015,206:342-351.

[8]DARBANIB,EIMANIFAR A,STEWART CN,et al.Methods to producemarker-free transgenic plants[J].Biotechnology Journal,2007,2(1):83-90.

[9]樊龙江,周雪平,胡秉民,等.转基因植物的基因漂流风险[J].应用生态学报,2001,12(4):630-632.

[10]KJELLSON G,SIMONSEN V,AMMANN K.Methods for risk assessment of transgenic plantsⅡ.Pollination,gene-transfer and population impacts[M].Basel:Birkhauser Verlag,1997.

[11]WILCKSA,VAN H M,JOOSTEN R G,et al.Persistence of DNA studied in Different ex vivo and in vivo RatModels Simulating the Human Gut Situation[J].Food Chem.Toxicol,2004,42(3):493-502.

[12]KAY E,VOGEL TM,BERTOLLA F,et al.In Situ Transfer of Antibiotic Resistance Genes from Transgenic(Transplastomic)Tobacco Plants to Bacteria[J].Appl Environ.Microbiol,2002,68(7):3345-3351.

[13]SAXENA D,FLORESS,STOTZKY G.Bt toxin is released in root exudates from 12 transgenic corn hybrids representing three transformation events[J].Soil Biology and Biochemistry,2002,34(1):133-137.

[14]KJELLSSON G,SIMONSEN V.Methods for Risk Assessment of Transgenic PlantsⅠ.Competition,Establishment and Ecosystem Effects[M].Basel:Birkhauser,1994.

[15]肖志新,周冀衡,杨虹琦,等.转基因植物选择性标记基因[J].中国农业科技导报,2004,6(5):19-21.

[16]李刚,修伟明,赵建宁,等.转基因抗虫棉花重组DNA在土壤中分布的实时定量PCR分析[J].农业环境科学学报,2012,31(10):1933-1940.

[17]沈法富,张学坤,于元杰,等.转基因抗虫棉的Bt基因流[J].遗传学报,2001,28(6):562-56.

[18]邓欣,赵廷昌,高必达.转基因抗虫棉叶围卡那霉素抗性细菌种群动态及npt II基因漂移研究[J].中国农业科学,2007,40(11):2488-2494.

(责任编辑:闫其涛)

Effect of selective marker gene npt II on soilm icroorganism in transgenic cotton

LIU Hua1,CHANG Xiao-lei1,2,JIANGWei1,WANG Jin-bin1,BAILan1,WUWei3,ZHENG Shu-feng4,TANG Xue-ming1

(1Biotech Research Institute,Shanghai Academy of Agricultural Sciences,Key Laboratory of Agricultural Genetics and Breeding,Shanghai201106,China;2College of Food Science and Technology,Shanghai Ocean University,Shanghai201306,China;3Shanghai Youlong Biotech.Co.,Ltd,Shanghai201114,China;4National Cotton Improvement Center Anqing Branch,Anqing 246003,China)

A total of 14 points in cotton province in East China were selected and the soil samples in the agricultural plots for long-term planting of transgenic cotton at flowering and harvest period were collected.According to the npt IIgene,4 pairs of primerswere designed to amplify the soilmicrobial DNA by PCR,and to detect the effect of selective marker gene npt II on soil microorganisms.The results showed that there were no target bands in 210 soil samples.

Geneticallymodified cotton;Gene flow;npt II;Soilmicroorganism

S154.3;S188

:A

1000-3924(2017)02-007-06

10.15955j.issn1000-3924.2017.02.02

2015-10-16

上海市科技兴农重点攻关项目[沪农科攻字(2015)第4-3号]

刘华(1983—),女,硕士,助理研究员,主要从事微生物多样性检测及食品安全与检测技术的研究。Tel:021-62208750,E-mail:liuhua0212@foxmail.com

共同第一作者

唐雪明(1970—),男,博士,研究员,主要从事转基因生物安全评价研究。Tel:021-62208750,E-mail:xueming70@foxmail.com