机枪冲击作用下的人体动力学响应研究

2017-05-17张本军王瑞林郑立评李永建

张本军, 王瑞林, 郑立评, 李永建

(军械工程学院, 石家庄 050003)

机枪冲击作用下的人体动力学响应研究

张本军, 王瑞林, 郑立评, 李永建

(军械工程学院, 石家庄 050003)

机枪冲击作用下的人体响应是机枪人机工效的重要组成部分,需进行研究;利用人体运动学软件和ADAMS建立多刚体人体的机枪人枪系统模型;为得到验证所需数据,进行了射击时枪口点响应试验;通过对自动机和枪口点响应的校核,验证了模型的可信性;通过对人枪接触位置和人体关节响应的分析,得到了一些列的结论,这些结论可以为机枪结构设计和改进提供指导,也可为人枪相互作用分析提供参考。所使用的建模方法和思路,则为其他武器进行人机相互作用分析提供了新途径。

机枪; 人枪系统; 多刚体; 动力学响应; 仿真

人枪之间相互作用的分析是枪械人机工效分析的最重要组成部分,是发挥枪械最大效能以及提高战斗力的有效途径。在国内,包建东等[1]利用高速摄影实验和Hanavan人体模型,通过等效质量、等效弹簧阻尼研究步枪立姿无依托射击状态下的人枪系统Lagrangian方程;王亚平等[2]利用ADAMS建立了多刚体的步枪立姿射击人枪系统模型,研究了发射过程中人体受力状况;洪亚军等[3]借鉴该模型,研究了榴弹发射器多学科优化的问题;王长庚等[4]将人体等效成质量块,人枪之间等效成弹簧阻尼,研究了步枪立姿射击时导气式和自由枪机式两种后坐方式对后坐作用的影响;姚建军等[5-7]将人体简化为集总参数,分别研究了机枪枪口点响应、机枪结构参数对枪口点响应影响以及转管机枪枪口点效应的问题;杨晓玉等[8]则利用LifeMod和ADAMS建立了手枪立姿射击模型,研究手枪发射问题。在国外,能够查阅到的文献较少,Hall等[9]为研究不同生产厂商的弹药、枪型对射击比赛用步枪后坐力的影响,研制了一套测量比赛用枪后坐力的装置;Lee等[10-12]利用LifeMod软件分析了K2步枪射击时载荷在身体的传动途径。总的说来,目前人枪相互作用的研究更注重于人对枪械射击精度影响的研究,占到能查到文献的85%以上,而对枪械射击过程中对人体的冲击情况的研究主要集中在立姿射击武器上,极少出现在机枪研究的领域。

实际上,人对枪械精度的影响体现了枪对人的适应性,而枪械对人体冲击作用则体现了人对枪械的适应性,两者是不可分割的,都是枪械人机工效分析的重要组成部分,因此,需要分析枪械对人体的冲击作用。基于此,本文利用人体运动学软件和ADAMS建立某型通用机枪的多刚体人枪系统模型,通过仿真,计算机枪冲击作用下的人体动力学响应,以期得到有益于枪械结构改进和设计的结论,同时,也希望得到一个用于枪械人枪相互作用分析的方法,将射击过程中枪对人体冲击的研究扩展到机枪领域。

1 人枪系统模型的建立

1.1 机枪发射系统模型

机枪发射系统模型如图1所示,机枪射击时,架在枪架上,与上架固结,通过前后架腿的弹性变形吸收部分后坐能量,前后架腿与驻锄固结,驻锄插在土壤中,与地面之间发生相互作用(图1中A所示);机枪的枪托(枪托固结在机匣上)抵在人体肩部,握把(握把固结在机匣上)被射手右手紧握,后架腿被射手紧握,在这三处与人体之间发生相互作用,(图1中B所示);人体采用卧姿射击方式,与地面发生相互作用,(图1中C所示)。

图1 机枪发射系统模型

射击过程中,发射药爆燃产生高温高压火药气体推动弹丸向前运动,开始阶段,枪机与枪管配合闭锁枪膛,防止火药气体向后喷出,火药气体产生的枪膛合力Fpt作用在机匣上;当弹丸飞过导气孔后,火药燃气进入导气室,向后产生气室压力Fc带动枪击框沿机匣导轨向后运动,运动一段距离后,通过开闭锁曲线槽带动枪机开锁及向后运动,在此过程中压缩复进簧储存复进能量;与此同时,进入导气室的火药燃气向前作用,产生气室压力反力Ff作用于枪管;后坐结束后,在复进簧的作用下开始复进,推弹进膛重复动作;整个运动过程中,均有各种阻力的作用,等效为阻力Fr。

1.2 人枪系统模型建立

人枪系统模型是人枪相互作用分析的基础,目前用于人枪相互作用分析人体模型主要有三种类型,第一种是集总参数模型,将人体简化成弹簧质量阻尼系统[13-15],主要研究人体对枪械射击精度的影响,多用于机枪系统;第二种是依据多刚体理论建立多刚体人体模型,依据质量等效的原则将人体各部位简化为球体、椭球体、圆锥体等简单形状,但对肌肉、关节、软组织的处理比较粗糙[16-17];第三种类型是利用人体运动学仿真软件建立人体,但多用于立姿射击武器,能查到的文献较少。

本文利用人体运动学仿真软件LifeMod建立多刚体人体模型,它可以通过给定人体的性别、身高、体重及年龄自动计算人体各部分的几何属性和质量属性。本文依据“陆军装备人体特征参数需求分析及数据研究”课题的测量数据统计结果,选定我国男性士兵的身高、体重以及年龄的平均值(身高1 709 mm,体重64 kg,年龄21岁)作为输入,建立包含头部、颈部、躯干上部、躯干中部、躯干下部、左右肩胛、左右大臂、左右小臂、左右手、左右大腿、左右小腿和左右脚这19个刚体的人体模型。关节选用LifeMod中基于对真实的碰撞假人的物理测量建立的Hybrid Ⅲ关节类型[18],该类型关节包含非线性刚度系数、阻尼和摩擦力,包含有滞后作用的阻止关节运动的刚度系数,建立的人体系统模型如图2所示。

图2 人体模型

机枪系统是利用ADAMS建立的刚柔耦合动力学模型,为考虑枪架和枪管的弹性变形对射击精度的影响,模型中前、后架腿和枪管利用ANSYS进行了柔性化处理。

为得到射手射击时初始姿态,利用射手已知信息构建完整约束进行求解,其主要过程是:将建立好的人体模型平放到地面上,铅垂轴的方向平行于枪管轴线方向。则此时右肩胛、右手、左手和头部的广义坐标可以求得为

(1)

在射手准备射击时,人体肩部、右手、左手、头部这四个部位的位置和方向均为确定的(这些确定位置即为提到的已知信息),则可以得到此时这四个刚体的广义坐标为

(2)

分别对这四个刚体添加完整约束

(3)

将人体初始姿态赋予模型;驻锄与地面之间采用等效的弹簧阻尼系统模拟;机枪可以相对于人体在三个方向发生转动,因此在抵肩点处用球副来表征机匣组件与右肩胛之间的关系;在左手和右手处,由于握紧的关系,可用ADAMS中刚度系数和阻尼系数均很大的衬套力单元来完成人体模型和枪械模型的连接;人体与地面之间为接触副;得到的人枪系统模型如图3所示。

图3 卧姿射击时人枪系统模型

2 机枪射击时枪口点响应试验

为验证所建立人枪系统的可信性,需要对模型进行校核,在以往轻武器虚拟样机验证上,一般只对自动机的情况进行验证,本文则对自动机和枪口点响应两个方面进行了验证。自动机数据可以通过查找该通用机枪设计定型文件获得。枪口点响应数据则需要通过测试得到。

试验的测试系统由两个电涡流传感器、信号放大器、磁带记录仪和计算机组成,设备之间的连接关系如图4所示。两个电涡流传感器测试的分别是枪口的纵向位移响应和横向位移响应。这里规定:枪口的纵向位移是指射击过程中枪口点上下方向的振动位移,以向上的方向为正;横向位移是指射击过程中枪口点左右方向的位移,以向右的方向为正。

图4 测试系统示意图

枪口点响应试验的外部条件为:

(1) 试验场地,室内靶场射击过程中受环境条件影响较小;

(2) 土壤条件,机枪架设在三个土箱子中,土箱子在试验的前一天洒过水,土壤表现为较强的弹性特性;

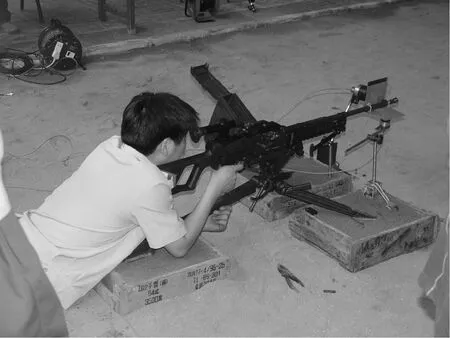

(3) 射击姿势,如图5所示。

图5 试验现场照片

3 人枪系统模型的校核

对所建立的模型添加主动力即可进行仿真计算,这些主动力包括枪膛合力、气室压力、抽壳阻力以及弹带阻力[19]。分别进行单发和三连发计算,得到相应的仿真结果,用于与试验数据进行比较。计算的起始时刻是自动机处于待发状态。

3.1 自动机校核

对机枪进行三连发的计算,可以得到自动机的运动速度,与试验数据相比较,结果如表1所示。

表1 计算结果与试验结果比较表

由表1可知,三连发时自动机的最大后坐速度与试验的平均值的相对误差分别为4.03%、4.62%和3.55%,后坐到位时的速度与试验平均值的相对误差分别为2.33%、4.00%和1.67%,复进到位时的速度与试验平均值的相对误差分别为3.02%、4.54%和3.60%。可以看出,自动机的运动速度与试验结果在特征点处吻合的比较好。

3.2 枪口点响应校核

提取枪口点响应仿真结果,与试验结果进行对比,由于篇幅所限,这里仅比较单发射击时纵向位移,如图6所示。

由于在试验的过程中,影响的因素太多,且多为随机因素,而在模型中仅仅考虑的是一种理想的状况,因此想要得到与机枪试验结果完全一致的结果是不可能的,只要所得结果大体反映机枪的运动规律、数值不发生数量级的差距就可以认为所建模型是可信的。

由图6可知,枪口点纵向位移响应的运动规律基本上是相同的,数值相差也较小。试验曲线中1处之前的波峰波谷是在听到开始的口令后,握紧以及抵紧枪械产生的,这在计算过程中是没有考虑的,所以计算曲线上没有这个波峰、波谷;1处是火药气体压力作用于机枪,使得机枪向上跳动产生的波峰;2处是气室压力反力作用于机枪,在抑制枪膛合力产生向上的跳动后产生的波谷;3处是自动机后坐到位撞击机匣,使得机枪向上跳动产生的波峰,且均为最大的波峰;4是自动机再次复进到位后,碰撞机匣,使得机枪上下跳动产生的波谷;2、3之间的波峰波谷是自动机后坐过程中枪架自由振动产生的;3、4之间的波峰波谷为自动机复进过程中自由振动产生的。

(a)

(b)

通过自动机校核和枪口点响应校核可以认为,建立的人枪系统模型是满足工程计算需要,是可信的,可以用于机枪冲击作用下人体动力学响应研究。

4 机枪冲击作用下人体动力学响应分析

在验证模型的基础上,可以通过仿真求得机枪射击过程中人体的响应状况,这些响应包括:人体与机枪接触部位的力的大小;人体各关节转过的角度、所受力的大小以及所受力矩的大小;人体各段肢体运动的位移、速度、加速度等。对于机枪的设计而言,人体与机枪接触部位的力的大小是设计者比较关心的问题之一,所以本文将这些接触部位所受力的大小予以列出。在人体各部位上,有多个响应的值是人们比较关心的问题,其中头部关节、胸部关节以及腰部关节的受力状况是人枪相互作用时枪械对人体作用的典型代表。

4.1 人枪接触位置处人体受力响应

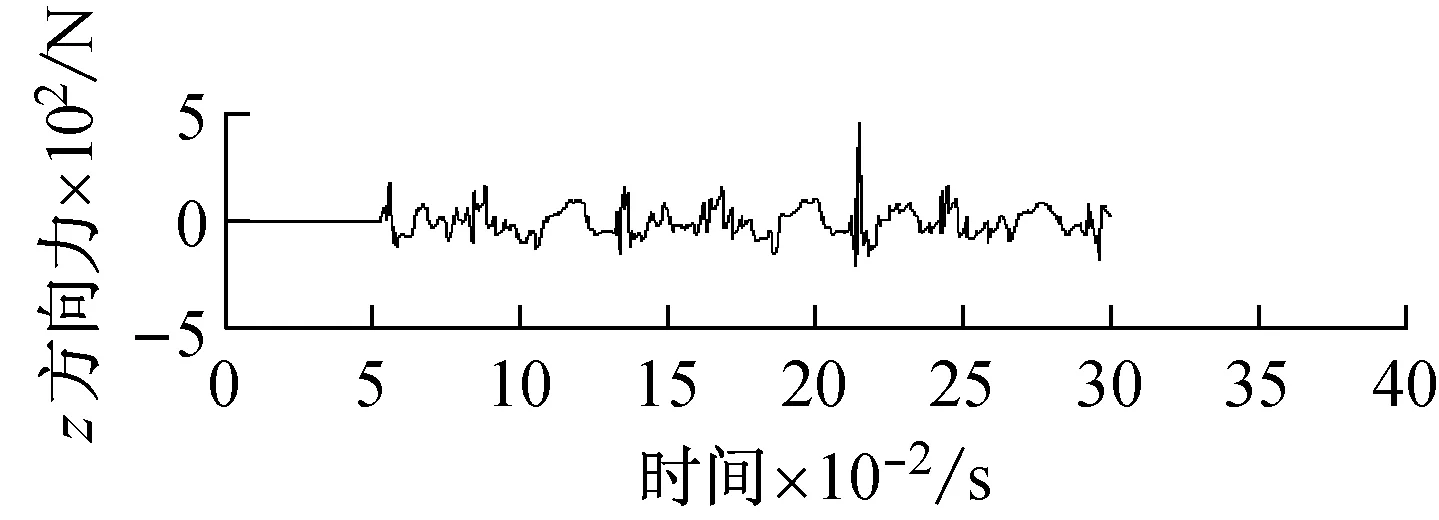

利用ADAMS自身的后处理器提取出右手与握把之间力的大小,如图7所示。

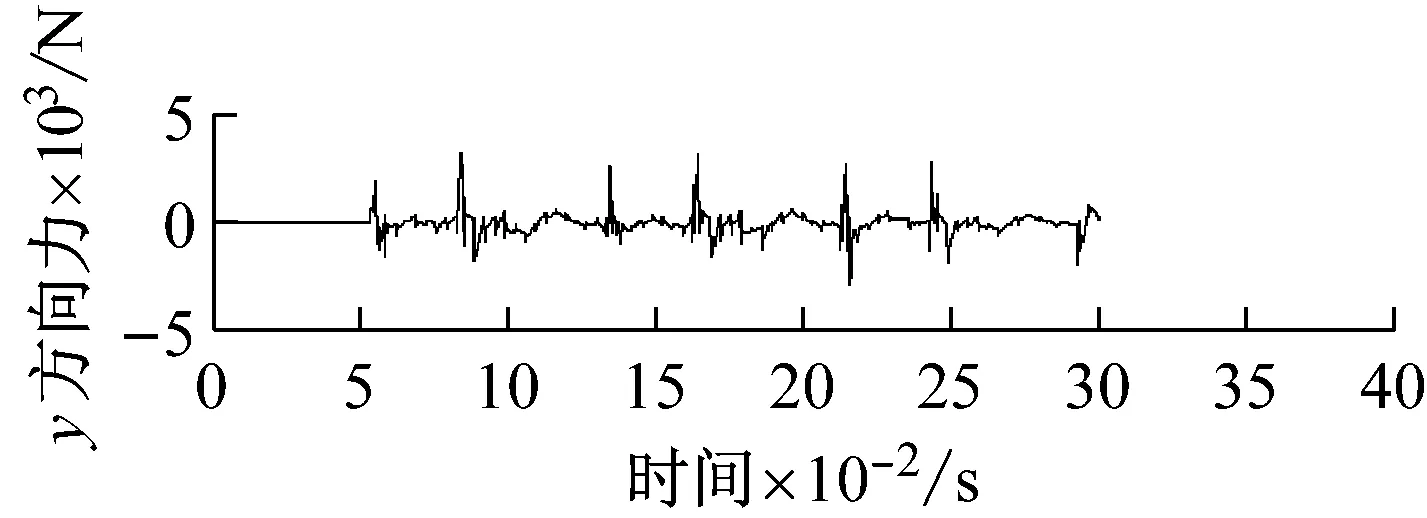

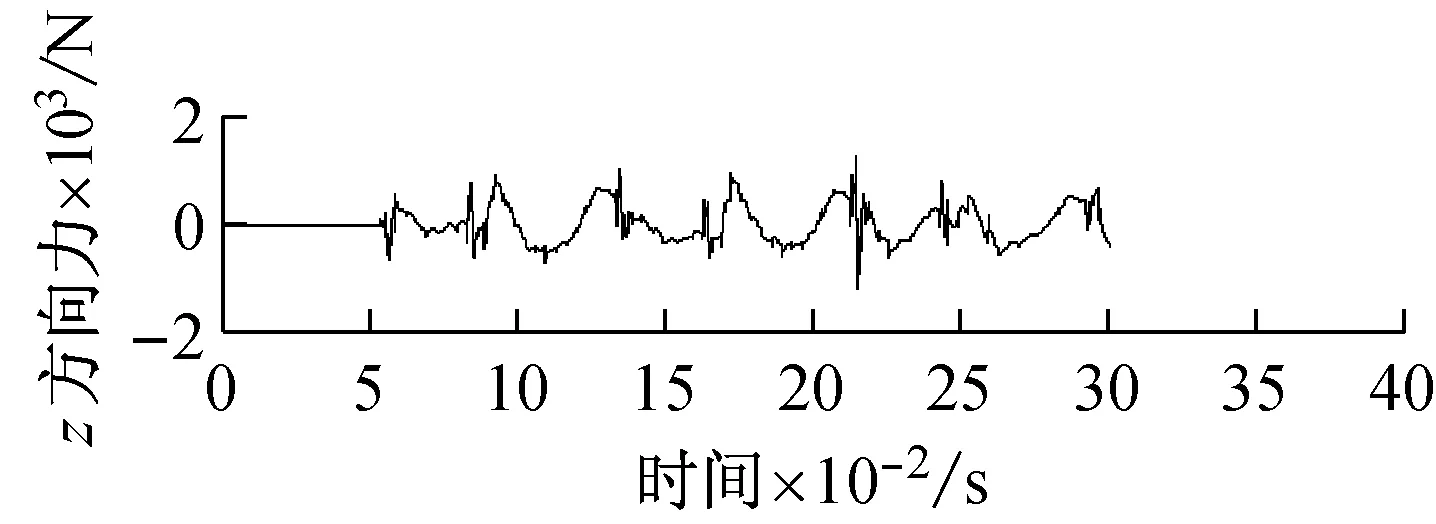

提取左手与机枪后架之间力的大小,结果如图8所示;提出枪托与右肩胛之间约束力大小,结果如图9所示。

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

由图8~图9可知:

(1) 在机枪三连发的射击过程中,在各个时刻点,三个接触位置均有力的作用,在枪膛合力作用、气室压力反力作用和后坐到位碰撞时刻变化幅值较大,其他时刻则是伴随着机枪自由振动而受力;

(2) 机枪复进到位后的一小段时间内,各接触位置所受到的幅值变化剧烈,这时由于在这一段时间内机枪所受外载荷大小方向急剧变化造成的;

(3) 机枪射击过程中,抵肩处所受到的力最大,特别是x方向的受力,这是由于机枪枪尾没有缓冲装置,致使机枪所受载荷直接作用于身体造成的,所以在大口径机枪的设计过程中需增加枪尾缓冲装置以提高射手射击舒适性;

(a)

(b)

(c)

(4) 各接触部位均在子弹被击发后,枪膛合力达到最大值的时刻达到最大值的时刻达到最大值,且数值较大,特别是抵肩力的数值,相对于枪膛合力没有减少多少,说明弹性枪架在减小机枪射击过程中对人体的冲击上作用有限,这就需要在大口径机枪设计过程中,不能仅仅考虑弹性枪架这一种吸收后坐能量的方式,还需要考虑其他反后坐方式;

(5) 抵肩力在自动机后坐到位时幅值同样较大,从图4中可以得到,后坐到位的碰撞对枪口点的振动同样影响较大,说明后坐到位的碰撞不仅影响枪口点的振动进而影响射击精度,还影响射手射击的舒适性,因此,在设计枪械的过程中,应将后坐到位的速度定位一个设计指标,以便减小后坐到位的速度,同时可以增加自动机后坐缓冲装置。

4.2 人体关节受力响应

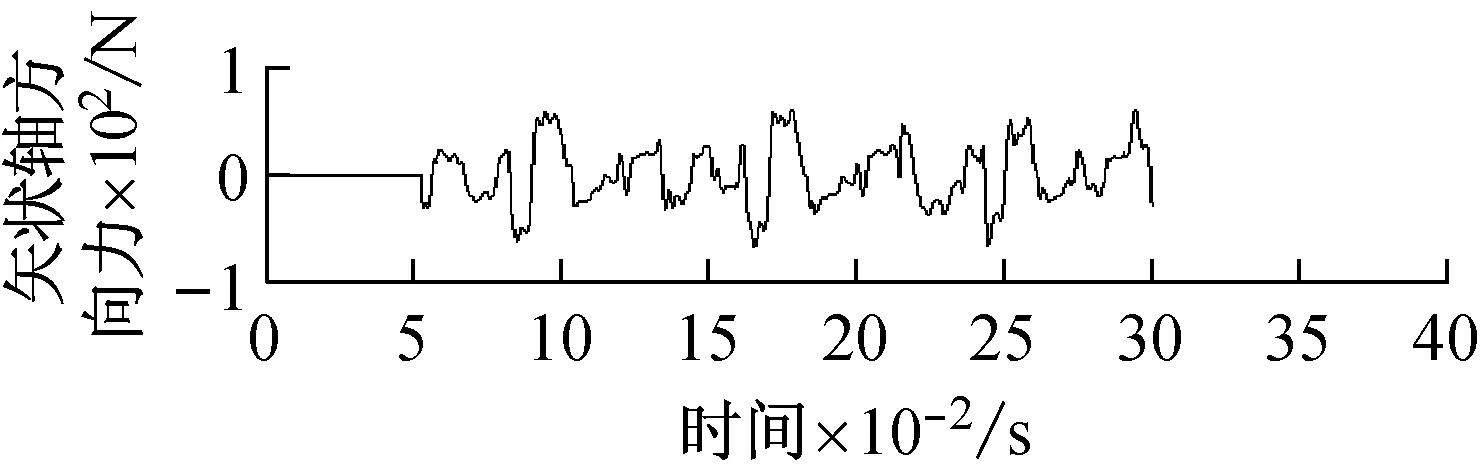

利用Lifemod的后处理模块提取出头部关节、胸部关节和腰部关节的受力情况,结果分别如图10~图12所示。需要说明的是,LifeMod后处理器中提取人体关节数据时使用的是各关节的局部坐标系,即研究人体所使用的冠状轴、铅垂轴和矢状轴组成的坐标系,其中,冠状轴是过关节中心点并垂直于将身体分为左右两部分的平面的轴;铅垂轴是过关节中心点并垂直于将身体分为上下两部分的平面的轴;矢状轴是过关节中心点并垂直于将身体分为前后两部分的平面的轴。

这个坐标系并不与整体坐标系相平行,两者之间有一定的夹角,且这个夹角值在计算过程中随着人体各关节运动的变化而不断地变化。

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

由图10~图11可知:

(1) 在机枪三连发的射击过程中,在各个时刻点,各关节均有力的作用,在枪膛合力作用、气室压力反力作用和后坐到位碰撞时刻变化幅值较大,其他时刻则是伴随着机枪自由振动而受力;

(2) 身体各关节达到极值的时间并不同步,在所列出的三个受力关节中,胸部关节最先达到极值,而头部节点和腰部节点达到极值的时间相对滞后一点,这说明载荷在身体内部是传播的,距机枪越近的关节越早达到极值点;

(3) 身体各关节达到最大值的时刻在机枪第一次后坐到位后一小段时间内,而人枪接触点位置达到最大值的时刻是在第三发子弹被击发后的一小段时间内,这说明人身体响应的最大值与接触点的最大值并不同步,因而利用人枪接触点位置处的响应代替身体的响应的分析是有一定偏差的。

(a)

(b)

(c)

5 结 论

本文利用LifeMod和ADAMS建立了机枪系统多刚体人体的人枪系统模型;为得到验证所需枪口点响应数据,进行了射击时枪口点响应试验;通过对自动机及枪口点响应的校核,验证了所建模型的可信性;通过对接触位置处的分析,得到大口径机枪在设计过程中需要增加抵肩缓冲装置、反后坐方式和自动机后坐到位缓冲器等结论;通过对人体关节响应的分析,得到人体各关节达到极值不同步的结论,同时得到用接触点处响应代替人体响应来分析人枪相互作用存在偏差的结论。这些结论可以为机枪结构设计和改进提供指导,也可为人枪相互作用分析提供参考。所使用的建模方法和思路,则为其他武器进行人机相互作用分析提供了新途径。

[1] 包建东, 王昌明, 何云峰. 人—枪模型的建立及仿真分析[J]. 兵工学报, 2009, 30(5):513-517.

BAO Jiandong, WANG Changming, HE Yunfeng. Foundation of main gun model and simulation analysis[J]. Acta Armamentraii, 2009, 30(5):513-517.

[2] 王亚平, 徐诚, 郭凯. 人枪系统建模及数值仿真研究[J]. 兵工学报, 2002, 23(4): 551-554.

WANG Yaping, XU Cheng, GUO Kai. Modeling and digital simulation of a human-gun system[J]. Acta Armamentraii, 2002, 23(4):551-554.

[3] 洪亚军, 王亚平, 徐诚. 单兵榴弹武器系统集成优化设计方法[J]. 南京理工大学学报, 2012, 36(2): 216-220.

HONG Yajun, WANG Yaping, XU Cheng. Integrated optimization design of individual grenade launcher system[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2012, 36(2): 216-220.

[4] 王长庚, 徐万和, 徐诚. 人—枪系统中不同自动方式对枪械后坐作用影响研究[J]. 兵工学报, 2014, 35(5):741-747.

WANG Changgeng, XU Wanhe, XU Cheng. Research on the influence of different automatic action of gun on its recoil effect in man-gun system[J]. Acta Armamentraii, 2014, 35(5):741-747.

[5] 姚建军, 徐诚, 王永娟. 考虑非线性的机枪系统发射动力学研究[J]. 弹道学报, 2001, 13(3):8-13.

YAO Jianjun, XU Cheng, WANG Yongjuan. The study on lunching dynamics of machine gun system taking the nonlinear characteristic of launcher and soil into account[J]. Journal of Ballistics, 2001, 13(3):8-13.

[6] 陈明, 马吉胜, 王瑞林, 等. 基于虚拟样机的机枪结构参数对射击稳定性影响规律研究[J]. 兵工学报, 2008, 29(10): 1167-1171.

CHEN Ming, MA Jisheng, WANG Ruilin, et al. Research on influence of structure parameters on firing stability of machine gun based on the virtual prototype[J]. Acta Armamentraii, 2008, 29(10): 1167-1171.

[7] 李涛, 王瑞林, 张军挪, 等. 某型转管机枪刚柔耦合多体发射动力学仿真[J]. 系统仿真学报, 2013, 25(6): 1382-1387.

LI Tao, WANG Ruilin, ZHANG Junnuo, et al. Simulation of coupled rigid and flexible multi-body dynamics on gatling gun[J]. Journal of System Simulation, 2013, 25(6): 1382-1387.

[8] 杨晓玉, 王瑞林, 李永建, 等. 某型手枪立姿射击人体受力特性仿真研究[J]. 科技通报, 2012, 28(3):115-118.

YANG Xiaoyu, WANG Ruilin, LI Yongjian, et al. A study on simulation of human mechanical characteristics of the standing shooting posture of a pistol[J]. Bulletin of Science and Technology, 2012, 28(3):115-118.

[9] HALL M J. Measuring felt recoil of sporting arms[J]. International Journal of Impact Engineering, 2008,35(6):540-548.

[10] LEE Y S, CHOI Y J, HAN K H, et al. A study on the human impulse characteristics with standing shooting posture[J]. Key Engineering Materials, 2005(4): 2314-2319.

[11] LEE Y S, LEE S H, CHOI Y J, et al. Structural human impact analysis on shooting: experimental and simulation[J]. Key Engineering Materials, 2007(4):3108-3111.

[12] CHOI Y J, LEE Y S, LEE S H, et al. Impact path analysis of human body with three typical shooting postures[J]. Key Engineering Materials, 2006, 326/327/328(1):899-902.

[13] 王瑞林. 大口径机枪动力学特性与射击精度研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2003.

[14] 张本军, 王瑞林, 李永建, 等. 基于BP网络和遗传算法的枪架结构优化[J]. 振动与冲击, 2011, 30(1):142-144.

ZHANG Benjun, WANG Ruilin, LI Yongjian, et al. Structural optimization for a machine-gun mount based on BP neural network and genetic algorithm[J]. Journal of Vibration and Shock, 2011, 30(1):142-144.

[15] 李永建. 某型机枪结构动力学仿真与参数优化[D]. 石家庄: 军械工程学院, 2007.

[16] 宋杰, 廖振强, 李佳圣, 等. 卧姿有依托人枪系统建模与仿真分析[J]. 南京理工大学学报, 2014, 38(4): 457-463.

SONG Jie, LIAO Zhenqiang, LI Jiasheng, et al. Modelling and simulation analysis of man-gun systems with prone position and support[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2014, 38(4): 457-463.

[17] 王亚平, 张宁. 高射频步枪参数对枪口响应影响的分析[J]. 计算机辅助工程, 2014, 23(3): 73-77.

WANG Yaping, ZHANG Ning. Analysis on effect of high firing-rate rifle parameters on muzzle response[J]. Computer Aided Engineering, 2014, 23(3): 73-77.

[18] Lifemod manaual[Z]. Biomechanics Research Group, Inc.2005.

[19] 徐诚, 王亚平. 火炮与自动武器动力学[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2006.

Dynamic response of human body under impact of machine gun

ZHANG Benjun, WANG Ruilin, ZHENG Liping, LI Yongjian

(Ordnance Engineering College, Shijiazhuang 050003, China)

Dynamic response of human body under impact of machine gun should be studied because it is an important part of human-gun ergonomics of machine gun. Human-gun system model including a multi-rigid-body human body model was built by using the kinesiology software and ADAMS. The tests for its muzzle’s response during a machine gun firing were conducted to get the test data for verifying the human-gun system model. The credibility of the model was verified by comparing the test data of the muzzle’s response and the simulation results of the automatic mechanism. Some conclusions were drawn by analyzing responses of the human-gun contact position and the human body joints. It was shown that these conclusions can provide a guidance for machine gun structure design and improvement; these conclusions also can provide a reference for analyzing the interaction between human and gun. A new way for human-machine interaction analysis of other weapons was provided with the proposed modeling method and idea.

machine gun; human-gun system model; multi-rigid-body; dynamic response; simulation

2015-12-01 修改稿收到日期:2016-03-02

张本军 男,博士生,1984年生

郑立评 男,博士,教授,1963年生

TJ201

A

10.13465/j.cnki.jvs.2017.09.029