依依见姑苏(上)

2017-05-15姜晋

姜晋

依依见姑苏(上)

姜晋

在人们眼里,当代苏州已日益在钢筋水泥骨架与车流人涌的喧攘市声中拔节壮大,那线装书般的老苏州已和新苏州渐行渐远。

抛远散落的老苏州似乎是在当代苏州人足音中不知不觉逝去的。但人总有怀旧的心态,老苏州岁月中的那些平和闲静的气象常常被很多人牵挂和回味着,以至过去那些老苏州曾有过的贫寒困顿岁月都在那回首的印象中一一淡远,只有苏州的平和安宁是永远抹不走的记忆。

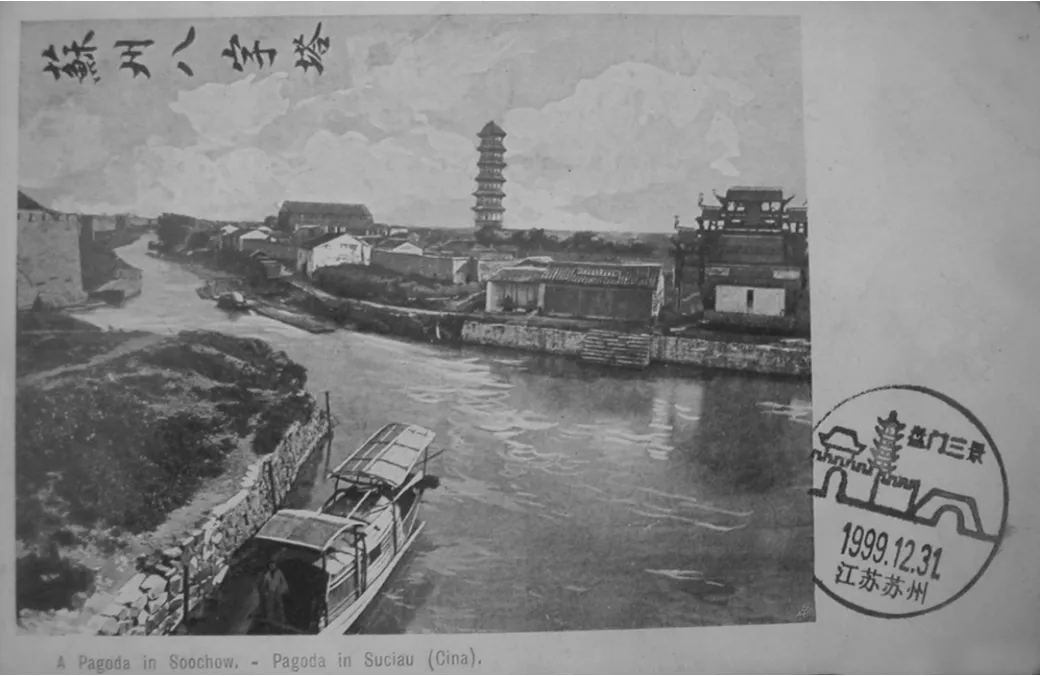

有意思的盘门老水城

这张百年前苏州盘门水城的摄影明信片很有意思,这不仅是一帧少见的早期苏州盘门内城河与瑞光塔景致的摄影照,也是一张被清末时期的出版商“张冠李戴”标错文字的苏州盘门水城景观的明信片。

这张明信片上所摄的景致,记录了清代末年苏州盘门城楼内西侧城墙内河道与远处瑞光塔的景象。始建于春秋时期的盘门,是苏州古城2500年历史的标志,而盘门也是中国最早且绝无仅有的水陆双城门。盘门在唐宋年间曾是南北交通要冲,加上附近那瑞光塔下的瑞光禅院香火旺盛,形成商贸云集的繁华地区,到了咸丰十年(1860)太平军攻打苏州,清军溃退纵火,使昔日繁华付之一炬,盘门逐步成为冷水盘门,但仍保存了众多名胜古迹。

江南水乡丰富的水脉造就了苏州这座水城。“故宫闲地少,水巷小桥多”,被世人称誉为“东方威尼斯”的苏州早在唐代诗人杜荀鹤《送人游吴》的诗句中便可见其一斑。眼前这张记录盘门城河与瑞光塔景象的摄影明信片,所摄的具体位置应该是如今盘门城墙由西折北拐弯处的一段。但是照片上的这条河并非是城墙外的那条大运河,而是经盘门水城门流向城内西侧再拐弯向北的一条河道。隋唐时期的苏州盘门一带,在盘门古城墙内外都有河流交错,可见这座“水巷小桥多”的江南古城昔日那种水路畅通、水运繁忙的景象。

清末瑞光塔与内城河

这张清末的明信片上令人感到疑惑的是远处的那座古塔,图上标注的“苏州八字塔”字样,这究竟是苏州城南盘门的瑞光塔,还是苏州城北面的那座北寺塔?有人认为,如果从图片标注的文字来推测,应该是北寺塔。北寺塔是苏州年代久远的一座宝塔,始建于三国吴赤乌年间(238-251),相传是孙权母亲吴太夫人舍宅而建,距今已有1700多年的历史。提及苏州北寺塔与其塔名,有一则民间传说很有意思,相传清乾隆年间,乾隆下江南时来苏州,曾问地方官员这北寺塔的塔名,地方官员带着浓浓的苏州方言口音答曰:BO ZI塔(这种读法如以普通话的语音来听往往会听成“不是塔”,或“八字塔”)。当时,乾隆皇帝听成了“不是塔”。心想,这地方官员信口雌黄,明明是塔,怎么说“不是塔”呢,这不是欺君之罪么?随即这官员便招来了杀身之祸。由此看来,这吴方言的苏州话与普通话确实存在着很大的差别。回过头来再仔细研究一下这张印有“苏州八字塔”字样的明信片。经考证,该明信片是清末时期英国一家驻华机构的出版商印制出版的。可以想象,这个驻华机构出版商曾拍摄印制过各类中国早期风光的明信片,可能在明信片的文字标注上也请过各地专家学者予以协助,但因中国各地的建筑与景观相类似的较多,难免有搞错,或有张冠李戴的。这张明信片就是误将盘门瑞光塔认成了北寺塔。而这用苏州话说的“北寺塔”,又很可能是当时的出版商,经过用中文的普通话译读后就写成了“八字塔”。

摄影术是法国人路易·达盖尔1837年发明的,自然,欧洲人拥有照相机也最早。清代晚期,从欧洲来中国的外国人对中国这东方古国感到神秘而新奇,他们中的很多传教士和旅行者的足迹曾踏遍中国各地,手中的相机最早记录了中国的风士人情和景观。但是,由于语言上的差别和对中国人文历史陌生,有些记录往往难免出现漏洞或失之偏颇。这张盘门城内河道及瑞光塔的老照片便是其中一例。

寒山寺的轿子

苏州城外的枫桥寒山寺,这个古代的一处江南寺院,因唐代诗人张继一首《枫桥夜泊》绝唱名扬天下。姑苏城外寒山寺,大运河流贯的江南水乡枫桥,夜半钟声里徐徐解缆泊岸的客船,铁铃关前迷蒙的月夜意境,这些都是历代游人神往的老苏州名胜中的美丽诗境。

游寒山寺,听古寺声,点一炷高香供奉一下寺内寒山、拾得两位高僧,走一走枫桥铁铃关城堞,看一看枫桥下的打鱼船开网拉标,这都是老苏州人过去难得去城外郊野名胜古寺的乐趣。这一乐趣还缘于枫桥诗境氛围的萧疏苍远令游人骋怀遐想。在我收藏的一组苏州清代老照片集中,有一张照片是寒山寺大门前停着竹轿的画面,令人徒生回味昔日苏州风情之念。照片上展现的是清代末年,这荒落斑驳的寒山寺大门前停着几顶竹轿,轿篷似车,张着羽翼像在等候着一个听钟的天涯行旅。可以想见,当时从苏州城内去寒山寺不需行船抬脚便有竹轿相随。

因为寒山寺离苏州城内最西面的阊门约有十多里路程,除了外地到枫桥寒山寺的客船通过大运河转道苏城外的河道泊岸上寒山寺。一般苏州城里人游寒山寺较少乘船前往,倒是城内的轿子、马车和黄包车,当时成了前往寒山寺的主要交通工具。据史料记载,清末时期苏城百姓游玩寒山寺坐轿子的为数不少,特别是家景富裕一些的人家,在城内玄妙观前,或在阊门石路边喊一顶去寒山寺的轿子,优哉游哉,一路品味老街水巷的店摊生意和驳岸码头的乡船时鲜水货交易的喧闹。再随轿子一路游赏苏州城外疏朗清新的乡野景色和田园风光,最终落脚停轿于寒山寺前。在清代和民国初年,苏州人游寒山寺乘坐轿子是要有点耐性和游兴的。即使从苏州城西离寒山寺相比最近的阊门石路起程,乘轿子到枫桥,起码也得花上近两个小时。那时侯,自然前往寒山寺的交通工具还有马车和船或人力车等可选择,缘何轿子往寒山寺就特别受苏州人喜爱呢?我想,在古时侯,轿子特别对城里的官吏、商人,或殷富之家小康市民来说,不但是面子光彩,而且乘在上面一种悠悠然也十分舒适惬意。

清末民初时期,苏城的轿子也是一种主要的交通工具。说到轿子,也是花样百出。如新娘出嫁坐的轿子一般有红绿两种颜色,轿上绣有“凤穿牡丹”“福禄鸳鸯”的轿帘;闺秀淑女乘坐的轿子,顶垂缨络,旁嵌玻璃,谓之“撑阳轿”。一般市民、江湖郎中或私私塾先生,只坐普通的蓝布小轿;而官场中人,轿子的等级式样却马虎不得了。省府的官人来苏城游玩可坐金顶绿呢大轿,知县只能用四人抬的红漆朱顶蓝呢轿了。

清末寒山寺与门前的轿子

与寒山寺的这类轿子相比,还有一种清明时节或踏青时节苏州人常用的轿子也很有风味。苏州曾有句关于轿子的俗语:“观音山轿子——人抬人。”说那时每当农历二月十九日,苏州人称为“观音生日”。从这天起,支硎山上的观音庙里会人山人海,香火缭绕。离寒山寺和天平山不远的支硎山因山上有观音庙,故又称观音山。观音山在天平山侧,两山相连,是历来游人游春踏青的最好去处。加之,苏州人的坟大多葬在天平山和观音山,尤其观音山特别多,所以,届时上坟的人也特别多。旧时,吴中女子都缠小脚,三寸金莲,步履艰难,但既要表示对先祖的悼念之情,又想乘踏青上坟之际游览一下名山胜迹,观音山是必上不可的。于是,在山脚下一些农民便用竹竿制成一顶顶具有太湖水乡风味的青竹小轿,两人一抬方便之至,这样以供游人上山之用,也解决了富家仁女上山之难。同时,乡村轿夫换得抬轿的钱后也可以养家糊口。过去踏青上坟时节,观音山的轿子十分吃香,山路上一长溜的轿子里尽是上坟人,故有“观音山轿子——人抬人”的俗话。

在清末民初时期,苏州市民中一般家景较为富裕的人家,出游市郊名胜或去庙里烧香拜佛,喜好乘轿子前往的还是大有人在。虽然当时出行代步工具的黄包车、马车和游船已十分普及。但是,苏州人家中有不少人喜好保持一种传统习俗。特别是一年一两回的出门郊游,或上苏州城内外的庙宇古刹烧香拜佛,都是大事。乘坐轿子出行,不仅光彩有味,且又舒适优闲。过去的日子,苏州市民坐轿出游或烧香拜佛的往事,如今还常留在老苏州后代茶余饭后的闲话中。

英美水兵骑马游虎丘

英国水兵骑驴马游虎丘

这是一张拍摄约上世纪二十年代的虎丘照片。照片后来制成了明信片。

苏州电视台曾播出一条新闻:根据英文版原始片头,这段动态影像用胶片拍摄于1926年11月,拍摄者名叫杰克,虽然只有1分15秒,但内容丰富,拍摄了一大群英国海军士兵游览西园放生池和虎丘的情景,包括士兵从虎丘山门进出,在驴夫牵引下骑驴奔跑,以及虎丘塔特写等,还把虎丘称为中国的比萨斜塔。旧昔的苏州是什么样?这段拍摄于1926年的珍贵视频重现了当时的姑苏风貌。视频是一个名叫杜祯彬的青岛人在一个英国网站上发现的。

宋代诗人苏东坡有“到苏州,不游虎丘乃撼事也”的感慨,这足以印证虎丘名胜在苏州的地位。自古以来虎丘名胜就蜚声海内外,现在再看这张老照片上的这些英国水兵,当初他们来苏州,如先就有所耳闻,自然会对虎丘胜迹生发无限的好奇和兴趣。照片上的这些英国水兵随舰船在上海黄浦江停泊落脚后,游览了离上海不远的古城苏州。在虎丘山门断梁殿前的山坡边,水兵集体骑上驴和马留下了这帧影像。令人好奇的是,当时人们游虎丘,哪来这么多驴马?实际上,虎丘早在清末民初时期就开始有马车来往。据史料记载,在马车盛行的清末至民国年间,苏州虎丘道上马车的闹猛状况,丝毫不逊于苏州城内和郊野各处的名胜观光地。民国时期的文人周黎庵有篇《春天的虎丘道上》游记中有段这样的描述:“虎丘道上有许多交通的器具,骑马当然最合式(适)没有。虎丘山麓下黑簇簇围着一堆人,车夫,马夫,另外一排百余辆的车子,你准知道今天游客是怎样的多。”朱宏涌先生也在《刘正康先生事略》一文中记叙了昔日虎丘马车之事:“春秋佳日苏城仕女、外地游人至虎丘郊游者,途为之塞。惜小道崎岖不平,欲揽胜景之乐,须受颠簸之苦。故习以泛舟游山,时费竟日。刘正康乃创议修建虎丘通道,群和之,筹款立办。从西园至虎丘整路去磊,并在山门内造石阶至冷香阁畔。事成后,虎丘胜地顿改旧观。两轮马车,扬鞭骋驰,在蹄声得得中无多片刻即直至山门矣。”

在机动运输载人工具尚不发达的清末民初,苏州虎丘及苏城阊门一带兴起的马车业,为观光游览苏州近郊的各处名胜带来了便利。而当时从业者驯养了那么多的马和驴等牲畜,除拉车载人和搞运输外,也有为游客单骑去名胜地走马观花的,虎丘就是一例。

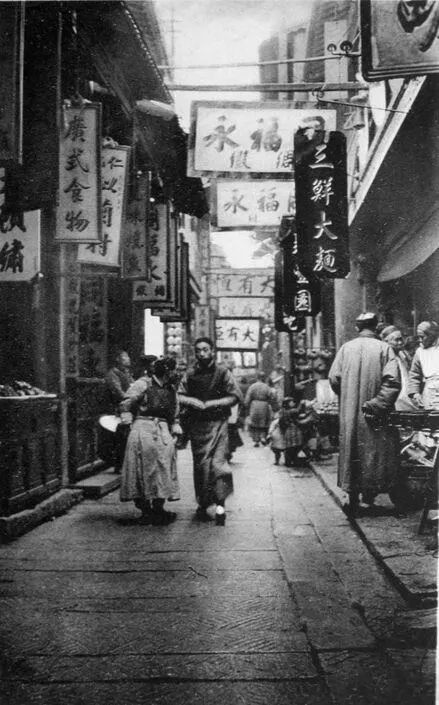

民国初年苏州观前街(观东)

窄如裤腰带的老观前

旧时,苏州城内外的老街窄巷如网状错综交织。但如众星拱月,苏州城中心最为繁华熙闹的是那条闻名大江南北的观前街。观前街的闻名至今说来也不过百余年,这条后被命名的观前街是因苏州城内那历史悠久的玄妙观而兴起的。最早在北宋时期,苏州城中心有一片建筑十分宏伟壮观的道教寺观叫天庆观。元代开始,天庆观改名为玄妙观,寺观前的一条小路称之为玄妙观前。到了明代,因玄妙观内的桃花盛开时灿若云锦,故玄妙观前又称作碎锦街,至清代晚期,后人将其称之为观前街直至今日。

这条百年兴盛的观前街全长不过数百米,但店肆林立,百货杂陈,各类地方风味特色的物品和南北货物兼融并蓄,展示着这块江南福地的丰荣华滋。这张二十年代初期上海某国际图片公司出版的苏州观前街风景明信片反映的是清代道光年间开辟砌建的观前街十九世纪二十年代的街貌。

清道光二十一年(1841)冬,由苏州地方绅士募捐砌建的观前街为长石条街。街面窄如巷弄,两侧店肆对隔宽不过三米。这样就生出一种趣味,两侧面对面店铺中人平日里可以不出店门招呼或聊谈。说书先生曾描述:“旧时观前街两边的伙计购物,可将纸包食品掷至对面店中;遇到下雨天,只须用根竹竿挑只篮子传递过去,就可实现银货两讫。”有的评话家甚至夸张地绘述:“过去观前两边店铺伙计可以隔着街心握手。”形象地形容出昔日观前街的狭窄。

过去这长长窄窄的观前街并没因其狭窄而变得偏僻冷落,反而显得风情浓郁,街市人丁兴旺生意红火。观前街上数十家老字号能排出一长溜风味十足的店名:“松鹤楼”“同福永”“大有恒”“聚丰园”“稻香村”“乾泰祥”“采芝斋”……老字号店内的货物门类繁多,各显特色,有经营糕点茶食、糖果炒货、湖鲜干果、腌腊制品;也有日用杂货、绸布服装、饰品文具;更有茶馆酒楼让人设宴听曲,一醉开怀。旧时的观前老街那窄得有味的街面因全是光溜的石板铺就,如遇雨天那石板街面锃亮如镜,又溜滑诱人。那时偶有行人脚穿硬底鞋上街,其叩击石板街时发出清脆的响声犹如一曲韵律优美的水乡古乐。此外,这窄窄长长的老街还有一个颇具江南风味的特色,即街两旁的店铺多数是栅板门面。这栅板门每至店铺开张时就卸下来竖放在墙边,也有部分栅板横着靠墙叠放在店前路边,高若坐椅,进货脚夫、农民正好据此小坐憩息。

岁月沧桑,光阴过箭。苏州城内那条虽窄窄长长,但熙闹繁兴的观前老街早在三十代初就被改建拓宽,其路面已宽达八米余。当时虽依然是店铺林立,楼屋栉比,古风尚存,但与原来的街貌相比,其风情和韵致已大为减色了。

民国初年苏州街头骆驼担

老苏州骆驼担

这张摄于上世纪二三十年代的老苏州小吃担的明信片,展现了江南地区各城镇昔日的民俗风情。

过去在苏州城内,走街串巷的小吃担十分活跃。这种人们常说的小吃担也称骆驼担。有关这种两头高耸形似骆驼驼峰的小吃担,陆文夫先生曾在他的《老苏州 水乡寻梦》一文中描述得十分详细:“这种担子很特别,叫作骆驼担,是因为两头高耸,状如骆驼而得名的。此种骆驼担实在是一间设备完善,可以挑着走的小厨房。……不管是刮风下雨严冬飞雪,夜深人静时那卖小馄饨的竹梆子就响了起来,笃笃笃,由远而近。慢慢地就看见火光,看不见人,人在两座驼峰之间有节奏地行走,那熊熊的火光也在小巷两边的白墙上欢跃地跳动……”

实际上,这种江南风味的小吃担在长三角地区各城市已流行近百年了。特别是在苏州、上海、无锡、常州等地,走街串巷的小吃担最为普及。民以食为天,这流动的江南小吃担似乎牵系着昔日普通百姓每一天的生活。

老苏州还记忆犹新,这种原产于苏州,被人称为骆驼担的小吃担子是江南地区传统民间工艺的代表。特别是制作骆驼担竹木雕的手艺工匠们更了解这骆驼担,不管是其制作和使用,都呈现出一种原汁原味的江南传统特色。骆驼担是苏州古城昔日小贩的一种走街串巷的风味小吃担,形似骆驼,人称“一担挑”。过去在苏州城内各条大街小巷,那卵石路上常有骆驼担小贩的叫卖声。从春夏至深秋,从深秋又至三九寒冬,每至黄昏,华灯初上,骆驼担走街串巷,担儿上的小吃品种繁多,且随季节变化,从鲜肉小馄饨、糯米汤团,卖到桂花糖芋艿、糖粥、糖年糕等等,梆声抑扬,那叫卖声有时听来真有点像母亲催孩儿下饭的唠叨。

一副油光锃亮的竹节骆驼担像件精美的工艺品。挑着骆驼担走,带弓形的竹节担底座上,一边是在小火炉上冒着热气的汤锅,一边是小钱柜抽屉、作料架,架上碗碟中,葱姜油盐糖等等样样齐备,担顶竹节上还吊着一盏火油玻璃罩灯。如今,在苏州及江南各地,走街串巷的小吃担已基本消逝。