王惠康造园

2017-05-15顾俊

顾俊

王惠康造园

顾俊

一

苏州人爱造园,大约天性使然。但凡手里有点闲钱,心里存份闲情,因缘际会又得了块闲地的,难免心思活络,动起叠山理水的念头。纵是半亩三分,也要弄些临池半亭,竹径通幽,如此一来,内心才算有了个归宿或寄托。关起门来,园内落花独立,但得现世安稳,那些墙外的纷扰且由它去了。

在苏州的洞庭东山和西山,王惠康就给自己造了两座园子。

王惠康曾在苏州园林技校任教,专攻园林古建,造园是他的本行。不过,早在十年前,他四十多岁的时候就辞去公职,孤身背个行囊云游四海。兜兜转转了几十个国家,王惠康还是觉得住在苏州最适意,只有这个地方能让他安下心来,便在太湖边买了两块地,堆起假山建了楼阁。

照说,这该是个闲人,一个有闲情逸致的闲人。

可我连着约了他两次,却都没空。一次人在无锡,另一次跑得更远,去了内蒙古的赤峰,都是忙着给人做造园方面的咨询。第三次轮到他约我了,在清明雨季来临之前,一起去了趟太湖之滨,看看他的园子,听他讲讲造园的故事。

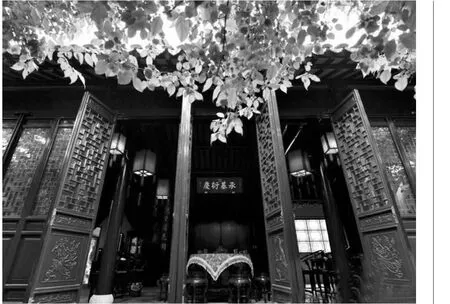

王惠康在东山镇上的园子,叫嘉树堂,还是豆莲小筑,正式名字还没想好,这不急。在路上,他一边开车一边给我介绍起他的园中“四宝”,所谓豆莲小筑的“豆莲”即其中两样,红豆树和孩儿莲。此两物江南罕见,在我的印象里,苏州城内的红豆树屈指可数,吴衙场有一棵,紫兰小筑有一棵,这南国物种因其独解风情,最惹相思,园内静植平添了一份诗意。现在种在王惠康园子里的两棵红豆,是他不远千里从湖北觅来的。

孩儿莲原产印度,因花形小而饱满如倒垂之莲,且花色红润似幼儿之脸而得名。孩儿莲在苏州绝少,清代《吴门表隐》里特地记载了两棵:“一在百狮子桥赵氏宅内,一在东洞庭山,翁汉津分植吴中,仅此二株。”其中东山那株最有名,还在雕花楼的花园里,算算树龄有三四百年了。每年四月下旬开花,万人争睹,地方媒体多有报道,被誉为江南奇树。王惠康园子那株孩儿莲虽说不大,但在主人精心培植下,已服了水土,年年开花。

还有两宝是什么?一个是藤和平,属蔷薇科,据说是拿破仑时代育成的第一种黄花月季。这花我有印象,小时候家住网师园边上,外公认得园里的花匠,讨得一株种在院子里。我们叫它藤本香水月季,开出花来又香又大,满墙锦绣。花虽名贵但并不算稀奇啊。真是无巧不成书,听王惠康讲,网师园那株藤和平来历不凡,竟是当年法国总统蓬皮杜送给周恩来总理的国礼,象征着和平友谊,周总理又转交给苏州园林局,就种在网师园的梯云室后面。1982年,王惠康有个同学在网师园做花工,培育了许多,便送给他一株,直到现在还在王惠康的园子里绵延不断。时过境迁,现在反倒是苏州园林里一株难觅了。

那最后一样,堪称镇宅之宝了。如果说前面三宝是外来移民,这两棵体形硕大的素心腊梅就是本地土著,几百年前就长在东山的园子里。这么大的园植腊梅树苏州城里还真没见过,绿化委的专家来看过,称江南第一。每年腊梅花开,满园飘香,王惠康会邀几个画家朋友,在树下饮酒作画。

苏州现在交通便利,从城里开车到东山不消一个钟头,“四宝”还没聊完已经到了太湖边上。王惠康打开车篷,深吸了一口气,这空气和城里没法比,你看看,湖边的柳条在抽芽了,嫩绿嫩绿的,再过一个月桃花又要红了,这是苏州最最好的地方啊……

二

王惠康的园子就建在“最最好的地方”。

园子占地两亩,他在2008年购得时,宅院已年久失修破败不堪,地基比外面的马路沉降了整整70厘米。在洞庭东山,这样的老宅其实不少。昔日雕梁画栋的华美,早已在岁月的尘埃中消磨殆尽,主人不知换了几回,即便想修缮,也是有心无力。

园子以那对古腊梅为界,前后原属两户人家。一户姓王,一户姓张。说来也巧,王家的主人居然也叫王惠康,同名同姓,办过户的时候,人家开玩笑,怎么自己过给自己呢?王惠康笑道,这就是缘分。

买下了王宅,王惠康看着院子里的腊梅古树,心想,要是把后面张家的房子也买下,恢复原貌,在这基础上重建一个园子,那该多好。然而此时,动这念头的不止王惠康一个。张家的房子先后被好几个人看中,有的出价甚至比他还高。照常理,当然价高者得,但张家却作出个不同寻常的决定:其他人不卖,要卖就卖给苏州的王老师(王惠康)!因为王老师是造园林的,卖给别人只会去起楼房。张家人对古建老宅的看重,在王惠康看来颇具古风。他说,只要我这个园子在,张家的后人还能进来歇个脚,喝杯茶,看看以前住过的地方,我的大门永远开着。

买宅易,造园难。造这园子,王惠康花了两年时间。除了主厅嘉树堂用千斤顶将建筑构件整体抬高,原地原样修缮外,其余建筑推到倒重建。王惠康最看重的是古建的文化价值,他指着嘉树堂的主梁叫我看,梁上的描金彩绘图案精美,保存得相当完好。王惠康说,这没动过,还是原来的样子。看建筑形制,这老宅起码有三百年历史。园中那两棵高大茁壮的腊梅,想来也是当年的主人建宅时植下的。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。同样道理,园不在大,有古则安。正是老宅古树,乃至一些残砖断瓦、青苔旧痕的细微末节,构起了一座园林的气场。它自有一种定力,能让人安下心来。王惠康说,现在苏州新造的园子很多,但你走进去,却感觉不出传统的味道。

两个人沏杯茶在厅堂里静静坐着,不要说话,园子里古腊梅的影子慢慢移动。屋宇轩敞,清风徐来,杂着花香、树香,或许还有一些生漆和桐油的味道,隔壁东山人家炒新茶的味道,你细细辨去,此刻竟觉得脚底下方砖缝隙里升腾起来的霉湿味也是书卷气的,那么熟悉而亲切。王惠康问我,在这里坐坐,吃吃茶,阿是觉得和在拙政园、网师园没什么两样?我笑了笑,明白他说的意思。

王惠康的园子风格传统,中规中矩,前后三进院落,厅堂两侧厢房,后院一隅布置了假山亭台,若干园艺景观小品穿插其间。由于周围都是居民建筑,设计上只能因地制宜,于方寸中见天地。有两样别出心裁,我印象最深。两侧厢房因建筑高度的局限,往往只能做一层,而且房间容易走破,私密性不强。王惠康匠心独运,将厢房分隔成上下两层,以现代建筑设计理念做了空间规划,卧室、客厅和书房合理分割,实用功能大大凸显。而从外面看,依然是苏式古典建筑风格,一点不显得突兀。还有后院假山上一座五面亭,看似传统的砖木结构,古色古香。但仔细看别有洞天,五面窗户镶嵌双层玻璃,亭子顶部隐蔽处设有空调通风管道,用王惠康的话说,落雪天坐在亭子里吃老酒也冻不着了。

这也算是与时俱进,造了园子自己住,当然怎么适意怎么来。

王惠康领着我在园子里转悠,花木扶疏已有春意,他指给我看,这是瑞香,那是海棠,春天开什么花,秋天结什么果……我问他,这园子你常来住吗?他想了想,摇摇头,每年的除夕,我一定会在这里住一夜。

嘉树堂的长案上奉着王惠康高祖母的照片,当年老太太七十岁做寿时潘家送的。世道变迁,隔了五代,能传到王惠康手里,也算是天意。造了园子,王惠康就把照片奉在厅堂里,心里觉得踏实,老太太还在帮自己看房子呢。同样,几间房间特地放着家里长辈用过的旧式家具,那些带着体温和回忆的陈设,让这园子多了几分温情。或许,对于王惠康来说,他不仅仅是在造园,而是想找回一个失落的家园。王惠康淡淡地说,我的想法很简单,自己和园林打了半辈子交道,总想造个自己的园子,也算有个交代,留下点属于自己的东西。好比你们写文章的,到老了总想结个集。

他话题一转,园子是造好了,可没时间过来住,将来能不能保存下去也是个问题。我和他打趣,你不传给儿子?

孩子都大了,家里几个子侄都在海外留学,不是美国,就是英国,园子给了他们怎么办?谁会来打理?到他们手里,恐怕也是被卖掉的命运。倒不如用这园子建个博物馆,或者成立个基金会,最起码能得到保护,留存下来。将来孩子不管身在何方,想回家了,也有个去处,毕竟有个根扎在这里。

说这话时,王惠康颇有几分无奈。

三

王惠康更多时间在西山,现在该说是金庭了,但老苏州人叫习惯了,改不掉。他在那里也造了个园子,开了家青年旅社,自己就住在客房的楼上。相比东山,他显然更喜欢在西山的生活。为什么?他说了句话意味深长,人在年轻时候都想安静,时不时想去山里隐居一下。可到老了,又最怕寂寞。

王惠康西山的园子大概就是为自己养老的。有假山,有戏台,有四季花果,因为做了民宿,最不缺的就是人气。一个人想安静时候,尽可莳花弄草,听曲赏雪。待得厌气了,出来走走,随时能找个人谈天说地。西山旅游地,来投宿的哪里人都有,前几天,一个俄罗斯的背包客来园子里喝咖啡,两个人就聊得挺投缘,语言不通有什么关系,反正有手机翻译软件。

西山的园子不大,连建筑才一百多平方米,王惠康花了番心思,规划得错落有致。湖石假山瀑布潺潺,临池戏台曲声婉转。王惠康饶有兴致,指着茶室的窗格叫我看,喏,从里面望出去,一个格子就是一幅画。坐在里面吃茶,要定定心心看,每个角度,每个季节,都是不同的,阴晴雨雪,天天不一样。园林就该这么欣赏,阿是蛮有味道?

他确实是得其三昧,乐在其中了。

苏州太湖边上真是“最最好的地方”。就说吃吧,物产丰富,一年到头时鲜不断。去饭店吃饭,根本不用点菜,碰到什么吃什么,像这个时节,清蒸白鱼、酱爆螺蛳、盐水湖虾,样样新鲜无比,出了水就上了桌,这等享受城里人只能眼馋了。园子里住久了,觉得闷了,便去山里的雨花禅寺讨杯茶,和方丈聊聊天。日子就这么一天天过去了。王惠康说自己是个闲人,人过中年,也没有太多的欲望了,就这样在园子里孵孵也蛮好。

实际上,我看他也闲不下来。近年来私人造园的越来越多,王惠康名声在外,常有人请他设计规划。上个周末,他就连着帮人看了两个园子。苏州园林的影响力更大,大漠里建大棚,也会引入苏式古建元素,他上次去内蒙古赤峰就为这事。对于私人相托,王惠康从不收费,就当是结个缘吧。他信佛,常常说到一个缘字。

造园是一门综合性很强的学问。不仅仅要懂古建设计,会空间规划,还要懂园艺绿化,叠山理水花木种植处处有讲究。有学问还不行,还需要亲力亲为的实践经验。最后能够统筹全局,必须有个文化高度,那属于艺术审美的范畴了。因此,真正的造园大师非常难得。王惠康早年执教的苏州园林技校被并入旅游财经学院之后,有些园艺教学科目一度取消。近年社会上对园林古建人才的需求越来越大,校方希望恢复古建班,请他回去授课。王惠康也很乐意自己的所学所长能派上用场,不管怎样,能留下一点经验总是好的。

这些事已经够王惠康忙的了,他居然还说自己是个闲人。

看园子的时候,我跟在他的身后,瞬间有个错觉,他不像园子的主人,更像一个花匠。石条上榆桩盆景的叶子有点黄了,假山后黑松的枝条太长了,屋角的紫薇过了年还没修过,枇杷树干太高要闷掉点了……怎么打理,都是技术活儿,别人做他不放心,只能自己动手。两个园子,那么多品种的花木,四季轮换,光这些够他折腾的了。我感叹,享受有时候也是一种负担啊。王惠康笑笑,不是有句话么,乐此不疲。

事再多,身再忙,心永远是闲的,这该是修为,也是福分。

在东山的嘉树堂,王惠康给我讲了个故事。当年他的高祖母七十寿辰,没有铺张庆贺,只做了一件事,出钱雇人在老宅边上,娄门外的五潨泾修了条路。有一次,他和儿子正好走过,他指着那条路告诉儿子,这路还是我高祖母修的。边上有人听见,问他,你们家姓王吧?王惠康感叹,百年之后居然还有人记得。那么,现在多做点有意义的事,将来总会留下点痕迹。

嘉树堂前的那两棵红豆树,植下已有八个年头了,可从未见开花结果。王惠康说,不结豆也好,说明年景不错。这红豆树也怪,结豆之时往往有旱涝之灾。我听着好笑,红豆树不结豆,你千里迢迢从湖北移植过来干吗?再想想,也有道理,这不就是典型苏州人的活法么?万事不强求,随缘吧。

图片由作者提供