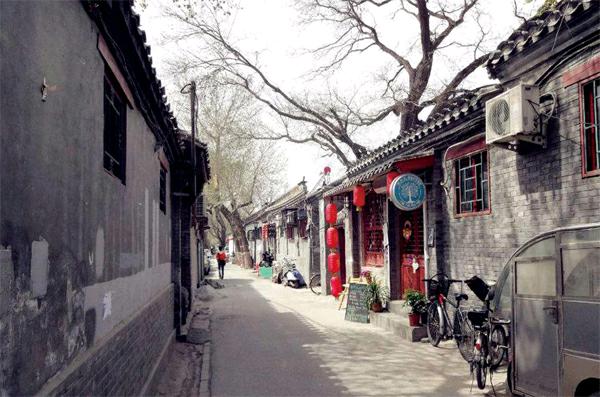

胡同里的官茅房

2017-05-10刘一达

刘一达

官茅房这个词,现在很多年轻人恐怕不知道是什么意思了。茅房在老北京话里就是厕所。官是什么意思?按后来的说法,就是公家的意思,老北京人也叫“官家”,其实,就是现在的公共厕所。

人吃五谷杂粮,有进就得有出。但不论是古代,还是现代,这个“出”一直是人们比较忌讳的词,所以人们发明了许多别称。古代的文人管这个“出”,叫“出恭”,您瞧这是多好听的词。当然还有好听的,如溷(hun)、便所、毛司、沃头、登东等。

“厕所”这个词是怎么来的呢?其实,从咱们老祖宗那儿,没有厕所的概念,也没有厕所这个词儿。那会儿的人活得简单,大小便找个背人的地方,就直接“回归大自然”了。

后来,人们觉得人体的这些排泄物是最好的肥料,“肥水不流外人田”,所以干脆就在养猪的圈里解决“出”的问题了。厕所的“厕”字,其字义是猪圈的意思。后来,文人才发明了“如厕”这个词。

显然,大小便在那种地方不合适,所以,后来人们又给“行方便”单辟了个地方。当然,那会儿的人不会为此多花钱,所以这种地方都比较简陋,搭个棚子而已。为了挡风避雨,棚顶都要铺些茅草,因此,人们又把它称之为“茅房”。您现在到偏远一些的农村,还能看到这种“方便”的地方。

由此可知,茅房不是北京土话,这个词全国通用。当然,有的地方也叫“茅厕”“茅坑”等等。按照古代住宅的风水学,茅房要盖在院子的西边或后边,所以,又被叫作“西间”“西轩”“西阁”或“舍后”。

一

老北京相当长的历史时期是没有公厕的。据我手头的资料,最早的公共厕所出现在民国以后,但非常简陋,而且都在大街面上,胡同里很少有公厕。

那会儿,厕所还属文词儿,老北京人管厕所都叫茅房,管公共厕所叫官茅房。

当时的北京人居住形式主要有两种,一种是独门独院,即一家人住一个院子。另一种是大杂院,即几家或十几家住一个院。但不管是独门独院,还是大杂院,都有茅房,如同现在的单元楼房,必备厕所。由于院里厕所没有排污管道,所以环卫职工只能背着粪桶,到院里的茅房掏粪便。

您可能知道50多年前,北京出了一位全国劳模叫时传祥,他就是掏粪工,由于当时的国家主席接见过他,他成了家喻户晓的人物。上世纪80年代之前,您在胡同里经常能看到掏粪工人背着粪桶入户掏粪的身影。

笔者在东城环卫局采访过,直到现在还有掏粪工。但是由于城区的公共厕所密度加大,平房院里几乎没有厕所了,所以,掏粪工很多时候无用武之地了。

北京的胡同里建公厕应该是上世纪60年代的事儿。当然之前,大一点儿胡同也有,但非常少。建公厕跟取消院里的厕所有关,当然这也是城市发展的原因。

原来一个院住着五六个人,几年的工夫,呼啦啦增加到五六十人,自然上厕所得换地方了。

二

最早的官茅房非常简陋,而且也少。我是在外公家的四合院长大的,自己的院里有茅房。记得院里的茅房被取消后,第一次上官茅房还很不习惯。

那会儿的官茅房,特点就是脏。您听过马三立的相声《查卫生》吧,局长到下面单位厕所查卫生,刚一开门,就被一万多只苍蝇给推了出来,当然这是夸张。但我上小学的时候,学校经常要让我们打苍蝇,并且要上缴死苍蝇,多多益善,少了挨说。每到这时候,我们这些孩子首选官茅房。

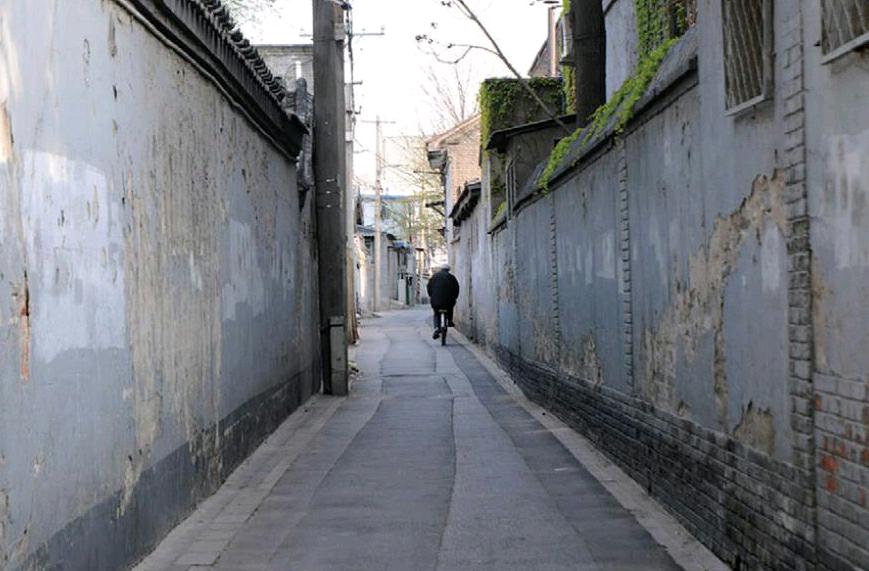

胡同里的官茅房好找,因为它带着味儿。记得有一次,两个外地人跟胡同儿里的李大爷打听方便之所。李大爷来了一句:哪儿地方好闻,就是你要找的地方。

味儿“好闻”不说,而且门窗不严,四外透风。晚上,官茅房的灯特别昏暗,就是15瓦的普通灯泡,所以,胆儿小的夜里都不敢一个人去上官茅房。

我小时候,胡同里的女孩子上官茅房,都要结伴,即便去离家近的官茅房,也要找一两个伴儿,尤其是解大手。

那会儿,北京城没有夜生活,特别是冬天,一到晚上六七点钟,胡同里几乎看不着人了,路灯也很昏暗,官茅房幽幽的灯光,伴随着寒风呼啸,吹得窗户门山响,赶上阴天,没有星光,这时一个人蹲在茅房里,您说是不是有点让人瘆得慌?所以,家里大人怕女孩儿出事儿,从小就告诉她们:上官茅房别一个人去。

官茅房也确实是爱出事儿的地方,记得上世纪70年代初,京城传出一个在胡同的官茅房里发生的邪事:两个女孩儿去官茅房,一个方便完,在门口等。另一个蹲着蹲着,突然从茅坑里伸出一只手来,当时就把女孩给吓蒙了,她惨叫了一声。门外的女孩闻声赶紧推门进来,只见从茅坑里伸出来两只小白鞋,顿时吓傻了,拉起那个女孩提拉起裤子,撒腿就跑。

她们前边跑,那双小白鞋“咔哒咔哒”在后面追。夜晚,路上没有行人,两个女孩子失魂落魄地跑回家。

她俩一直到家门口,那“咔哒咔哒”皮鞋声才消失。女孩的家长听明白是怎么回事,急忙拎着棍子跑出去,但什么也没看见。据说那个女孩受此惊吓,神经出了毛病。

当时北京的社会治安相对比较好,出了这样的邪性事儿,难免引起街谈巷议。当然在传的过程中难免添枝加叶,越说越邪乎,后来成了午夜惊魂的鬼故事。

多年以后,我问过胡同里的一位老“片警”,他说这是一个流氓在冒坏。原来“鬼”是想耍流氓。上世纪70年代,有一部手抄本的小说《一双绣花鞋》,有人说就是根据这件事编写的。后来,我跟作者张宝瑞成了朋友,问起此事,他跟我说知道这件事,但手抄本小说跟这件事没关系。不管怎么说,这件事把胡同里的女孩儿吓着了,晚上上官茅房胆子更小了。

三

别看胡同里的人不待见官茅房,但生活中又离不开它,所以对它又有特殊的感情。首先进了官茅房人人平等,再牛的人进来照样闻味儿;其次胡同里的人平常见不着,只有上官茅房時能碰上,官茅房成了老街坊打头碰脸的地方。

“吃了吗,您?”是北京人挂在嘴边上的问候语,即便在官茅房见面,打招呼依然是:吃了吗,您?谁也不觉得这句话说得不是地方。

您说茅房有味,很多人还“恋坑”。胡同里的老少爷们儿蹲坑时,常常不忘学习,闻着味看书看报,美其名曰:津津有味。

早晨是官茅房最忙的时候,蹲坑得排队。喜欢幽默的北京人发明了一个俏皮话:英国首都,轮蹲(伦敦)。

那会儿,许多名人也都住在胡同里,当然都上过官茅房。有一次,我跟演周恩来总理的演员王铁成先生聊起“轮蹲”的往事,他笑道:小风飕腚的滋味终生难忘。

大约在上个世纪70年代末,北京人嘴里的官茅房,才改口叫公共厕所。70年代初,美国前总统尼克松访华,游览八达岭长城的时候,在长城脚下上厕所,让这位总统领教了中国厕所的味道。随行的美国记者对此进行了嘲讽性的报道,由此引起政府对公共厕所的重视,敢情厕所也是一座城市的门脸儿。

正是从那时起,北京的公共厕所开始“革命”,到90年代,北京的公共厕所发生了巨变,我曾对此写过长篇报道。

现在,官茅房的条件已经今非昔比了,连称呼也变成了卫生间、洗手间、盥洗室,还有叫化妆间的。但是在30年前,我在官茅房蹲坑时,实在难以想象有朝一日,上厕所不只是一种方便,而是一种享受。

(编辑·宋冰华)

ice7051@sina.com