基于SD结构模型的网络空间作战指挥效能评估

2017-05-10哈军贤王劲松

哈军贤, 王劲松

(信息工程大学指挥军官基础教育学院, 河南 郑州, 450001)

基于SD结构模型的网络空间作战指挥效能评估

哈军贤, 王劲松

(信息工程大学指挥军官基础教育学院, 河南 郑州, 450001)

分析了网络空间作战指挥的特点和指挥效能的生成过程,应用系统动力学(System Dynamics,SD)方法建立了网络空间作战指挥效能生成过程的SD结构模型,并对不同条件下网络空间作战指挥系统各要素对指挥效能的影响进行了仿真实验和对比分析。最后,针对网络空间作战指挥活动组织和指挥系统建设提出了3项对策建议,为提升网络空间作战指挥效能提供了参考。

网络空间; 指挥效能评估; 系统动力学

网络空间作战指挥效能是指网络空间作战指挥系统要素在实施具体指挥活动过程中发挥作用的有效程度,是指挥员及其指挥机构的指挥能力、指挥信息系统运行状态等的综合反映。目前,指挥效能评估主要侧重于事后最终指挥效能优劣或等级评定,主要采用统计分析法和解析法,但这2种方法都需要大量的数据来计算和验证作战指挥效能指标,且其评估指标权重的确定主要采用专家打分法,具有一定的主观性。网络空间作战指挥系统是一个动态、复杂的多变量非线性系统,其系统行为在对抗过程中随时间的变化而变化,传统的静态效能评估方法已难以很好地表达网络空间作战指挥系统的行为特性。

系统动力学(System Dynamics,SD)可从系统的微观结构入手构造系统的基本结构,模拟分析系统的动态行为,为研究动态、复杂的多变量非线性系统提供了方法支撑[1]。为此,笔者分析了网络空间作战指挥特点和指挥效能生成过程,利用SD方法构建了SD结构模型来评估网络空间作战指挥效能,以深化对指挥系统内部“结构—功能”关系的认识,最后针对网络空间作战指挥活动组织、指挥系统建设等提出对策建议,为提升网络空间作战指挥效能提供参考。

1 网络空间作战指挥的特点

网络空间作战的主要目的是通过降低、破坏敌方信息优势和决策优势,扰乱、控制和摧毁敌方作战体系,进而削弱敌方战争潜力和抵抗意志,同时保护我方利用网络空间行动增强战斗力的自由。与传统的地理空间作战相比,网络空间作战具有发起“门槛”低,隐蔽性、突袭性强,以及不对称性高等特征。相应地,网络空间作战指挥具有以下3个特点:

1)指挥系统具有高度融合性。网络空间作战指挥主体是由指挥人员、指挥机构和指挥信息系统等组成的复合指挥系统,作战力量按照指挥指令遂行目标态势感知、战场侦察监视、威胁评估、网络攻防作战和火力打击信息引导等任务。在复杂、动态的网络化指挥环境下高效实施多种作战行动,对整个指挥系统的一体化程度提出了很高的要求,因此,指挥系统必须模块齐全、功能完备、系统集成和机制健全,指挥功能、指挥手段和指挥信息等高度融合,才能满足网络空间作战指挥的需要。

2)指挥过程具有瞬时性。在网络空间中信息的产生和传递速度极快,若敌方预先植入或埋藏病毒和逻辑炸弹等,则可在短时间内造成大范围的损伤和破坏;且在网络空间作战过程中攻防易势速度快,指挥反应的时间很短。因此,指挥人员要在有限的时间内把握战机,阻滞敌方战场信息的正常流动,但要保证我方战场信息的高效使用。

3)指挥对抗具有“谋技”并举性。网络空间战场频谱、信息密集交织,参战力量多、分布广且动态协同配合难度大,要求指挥人员必须具备全面过硬的素质,以便能在多样化的舆情对抗中保持认知清醒,做到冷静判断、果断处置。

2 网络空间作战指挥效能生成过程分析

指挥效能反映的是指挥主体、指挥客体、指挥信息和指挥手段之间的关系,指挥人员通过开展各项指挥活动才能产生指挥效能[2]。网络空间作战指挥效能生成过程如图1所示。

由图1可以看出:网络空间作战指挥效能生成过程可从指挥系统实体层、行为层和效能层3个层次来描述。其中:指挥系统实体层主要包括指挥机构(包括指挥人员、指挥机关)和指挥手段等;指挥系统行为层主要包括具体的指挥活动、指挥主体与指挥对象间的作用关系和指挥信息等;指挥系统效能层主要包括指挥效能的具体构成。实体层的要素设置与机构编组决定了指挥机构的相应功能和指挥活动的一般顺序;行为层通过指挥活动产生指挥效能,指挥活动间的关系决定了指挥效能各构成要素间的联系。因此,网络空间作战指挥效能可分为战场态势感知效能、并行决策计划效能、实时协调控制效能和综合保障效能。

3 网络空间作战指挥效能生成过程建模

3.1 模型假设

根据网络空间作战指挥系统具体的指挥活动,规划相应的变量及影响因素,对网络空间作战指挥效能生成过程的SD结构模型进行如下假设:

1)在仿真时间内,指挥环境的影响相对固定;

2)网络空间作战指挥具有高对抗性,假设对抗双方为红方、蓝方;

3)蓝方的网络空间作战指挥能力与红方相当;

4)网络空间作战由蓝方发起,红方预有准备;

5)网络空间作战在战场网络空间展开,不考虑广义上的没有指挥关系的网络空间对抗活动。

3.2 SD结构模型

结合网络空间作战指挥效能生成过程、指挥信息传递流程,构建网络空间作战指挥效能生成过程的SD结构模型,如图2所示,模型中的变量及其含义如表1所示。

图2 网络空间作战指挥效能生成过程的SD结构模型

表1 网络空间作战指挥效能生成过程SD模型中的变量及其含义

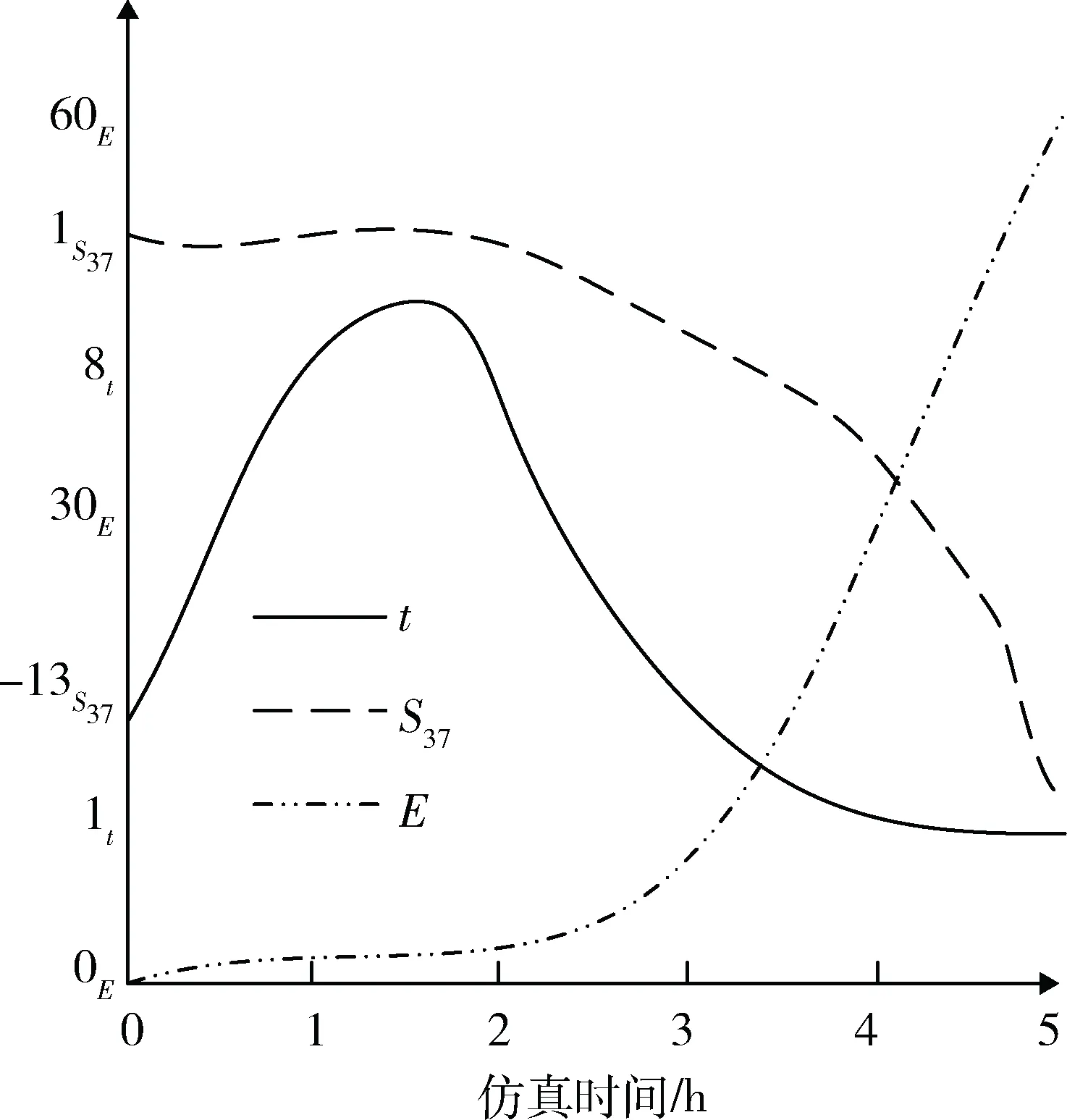

由图2可以看出:蓝方网络空间作战指挥效能S37、指挥环境影响因子R阻碍红方网络空间作战指挥效能E的发挥,形成负反馈;红方指挥时间(t11、t22、t33)与指挥效能增长成反比,即指挥周期t越短,指挥效能增长越快。

模型中的主要方程如下:

1)E.K=E.J+FLE.JK×DT。其中:E.J、E.K分别为仿真时刻J、K红方网络空间作战指挥效能;FLE.JK为时刻J、K之间E的变化量;DT为1个仿真时间步长。

2)FLE.KL=SMOOTH((S0.K×WS0+S11.K×WS11+S16.K×WS16+S24.K×WS24)/TIMESTEP,t)。其中:FLE.KL为时刻K、L之间E的变化率;SMOOTH为SD延迟函数;S0.K、S11.K、S16.K、S24.K分别为时刻K的战场态势感知效能S0、并行决策计划效能S11、实时协调控制效能S16和综合保障效能S24;WS0、WS11、WS16、WS24分别为相应效能的权重;TIMESTEP为仿真时间步长;t(指挥周期)为延迟时间。

3)FLK.KL=(S37.K×WS37-E.K×WE)×β7/TIMESTEP。其中:FLK.KL为时刻K、L之间蓝方网络空间作战指挥效能变化量;S37.K为时刻K蓝方网络空间作战指挥效能;WS37、WE分别为蓝方网络空间作战指挥效能S37、红方网络空间作战指挥效能E的权重;β7=f(t),且为正比表函数。

4)S0.K=S0.J+(FL1.JK-FL2.JK)。其中:S0.J为时刻J的战场态势感知效能S0;FL1.JK、FL2.JK分别为时刻J、K之间战场态势感知效能增长率和减少率。

5)FL1.KL=((S1.K×WS1+S2.K×WS2+…+S10.K×WS10)×β1)/t11。β1=f(S24),且为正比表函数。其中:S1.K,S2.K,…,分别为时刻K的情报信息数据库辅助能力,战场态势信息获取范围等;WS1,WS2,…,分别为其相应的权重。

6)FL2.KL=(S37.K×WS37+R.K×WR)/t11。其中:R.K为时刻K指挥环境影响因子;WR为其权重。同理,可得其他效能的相关方程。

7)t11=T1+T2+T3+T4+β4。β4=f(S37×WS37+R×WR-S24×WS24),且为正比表函数。

8)t=t11+t22+t33。

4 仿真分析

依据网络空间作战战场虚拟动态、频域复杂、专业技术性强,对信息网络的依赖性大,且对抗节奏快、进程激烈的特点,结合SD仿真软件Vensim的要求,设置2组仿真条件进行仿真对比分析:1)红蓝双方整体作战水平相当(条件Ⅰ);2)红方作战准备充分,信息网络保障较蓝方具有明显优势(条件Ⅱ)。仿真实验模拟时间T=5 h,仿真步长为0.25 h。

1)条件Ⅰ:S37、S0、S24初值为1,其他指挥效能初值为0,T1-T8初值为1,仿真结果对比如图3-5所示。

图3 E、S37和t仿真结果对比

由图3可以看出:对抗开始后,E、S37呈反相关关系,但随着作战时间的推移,当红方逐渐掌握蓝方的行动情况且适应交战对抗的节奏时,其指挥周期t缩短,而其他各项指挥指标均得到增长;直到红方掌握指挥主动权后,其指挥周期逐渐趋于稳定,而蓝方的指挥效能S37却逐渐减小。

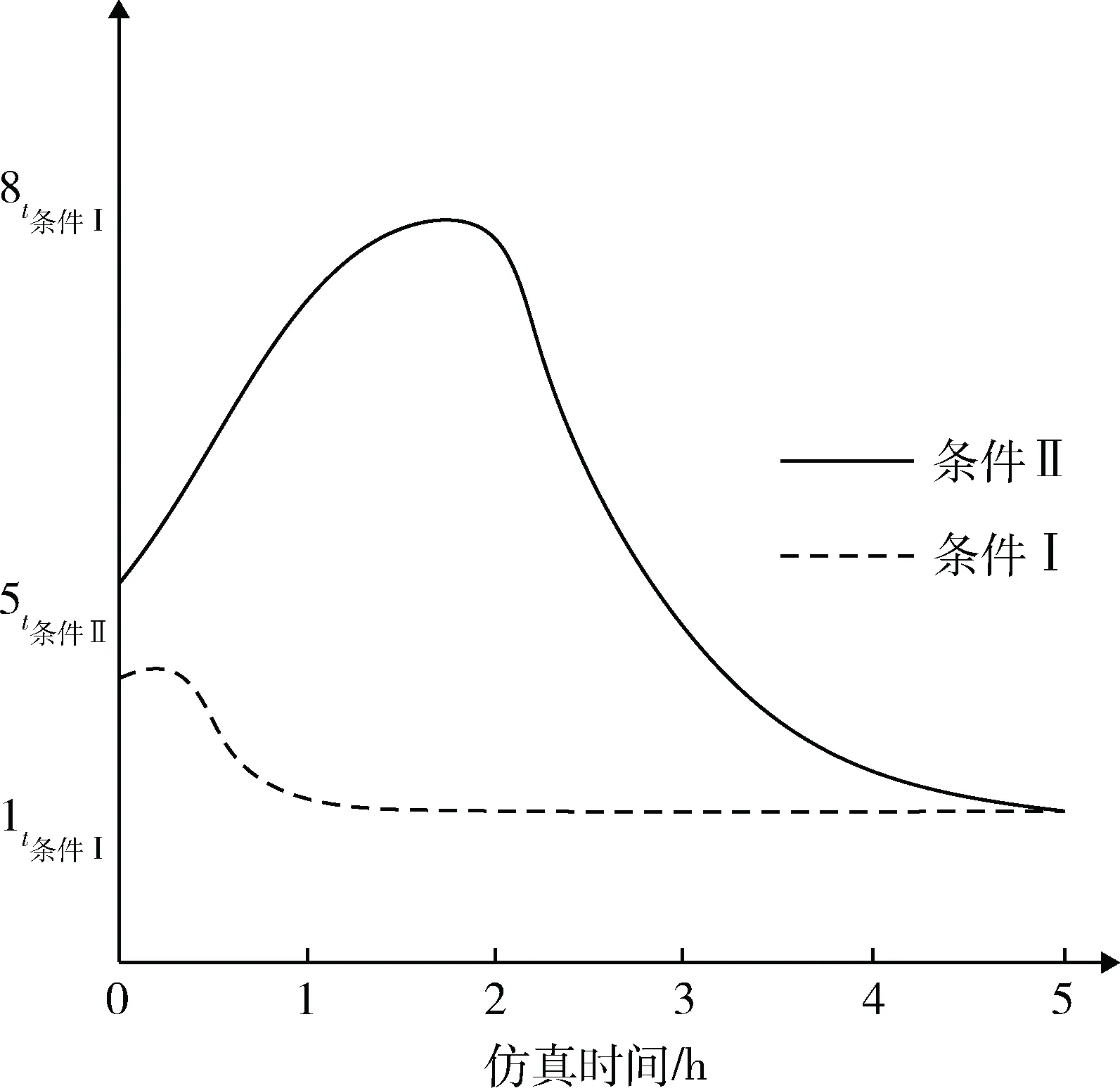

图4 S0、S24和t仿真结果对比

由图4可以看出:S0、S24与t呈反相关关系,表明提高战场态势感知效能S0和综合保障效能S24可有效缩短指挥周期t。

图5 E、S11和S16仿真结果对比

由图5可以看出:E与S11、S16呈正相关关系,表明指挥效能E的最终增长依赖于指挥全过程各环节整体发挥作用,也说明网络空间作战指挥具有明显的体系化特征。

2)条件Ⅱ:增大S0的初值,其他条件与条件Ⅰ相同,仿真结果与条件Ⅰ的对比如图6-9所示。

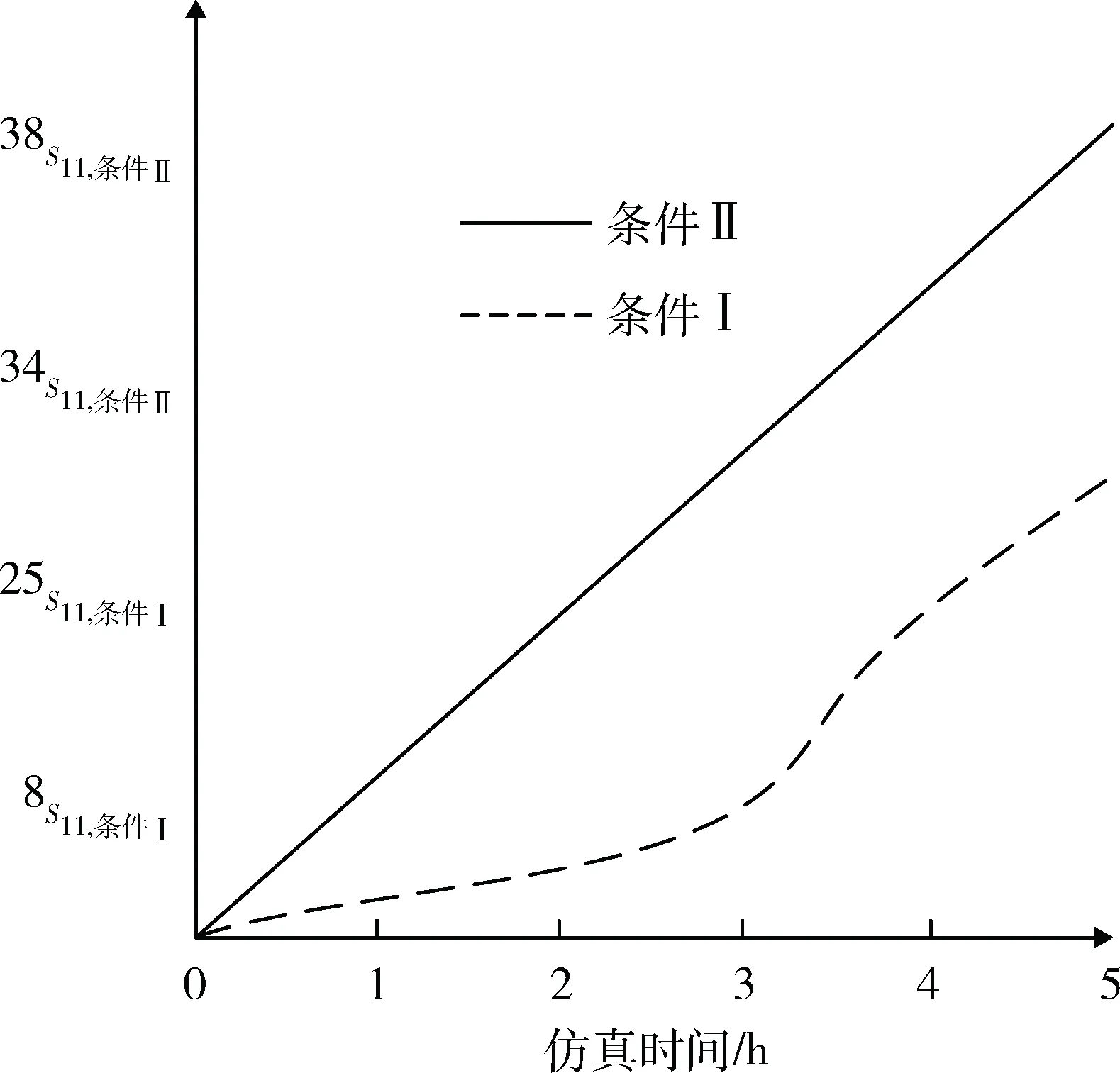

图6 S11在条件Ⅰ、Ⅱ下的仿真结果对比

由图6可以看出:在一定时间内,当红方情报信息准备充分、战场态势感知保持在较高水平时,并行决策计划效能S11随之增长。同样,其他效能的仿真结果也表明具有相同的变化趋势。

由图7-9可以看出:当S0初值增大时,与条件Ⅰ的对抗仿真结果相比,t、S37的下降速度和E的增长速度明显加快,表明战场态势感知效能S0对取得指挥优势具有关键性的作用。综合保障效能S24的仿真结果表明具有相同的变化趋势。

图9 t在条件Ⅰ、Ⅱ下的仿真结果对比

5 对策建议

依据网络空间作战指挥的特点及不同条件下网络空间作战指挥系统各要素对指挥效能影响的仿真结果,针对网络空间作战指挥活动组织、指挥系统建设提出如下3项对策建议。

5.1 谋取对敌指挥效能发挥的持续压制

由图3可以看出:在网络空间作战中,指挥效能的发挥很大程度上取决于对手指挥效能的高低。紧密互联的网络空间环境在提供巨大指挥便利的同时,也会因为网络的超强级联效应、对信息系统的高度依赖性等,给对手破击作战体系大开便捷之门,可借此谋取对敌指挥效能的压倒性优势。因此,在网络空间进行侦察、攻击、防御和舆情对抗等活动时,指挥系统应有目的地查找、溯源敌方指挥控制系统的暴露点、弱点和漏洞,借助网络的超强级联效应,极致释放信息与火力的软、硬杀伤合力,全力争取对敌方指挥控制体系的长时间压制或阻断敌方指挥控制信息的流转回路,进而使敌方指挥控制体系失能和瘫痪,以最大限度地保证我方指挥效能的正常发挥。

5.2 一体化协调发展作战指挥系统

由图5可以看出:指挥效能的最终增长依赖于指挥系统的“一体化”水平。“一体化”的核心要义是整体联动。网络空间作战对指挥系统的整体联动能力提出了极高的要求,某一单项指挥能力的不足都可能产生“木桶效应”,使敌方破击作战体系有机可乘。因此,应瞄准网络空间作战体系融合、体系对抗的需要,重视解决指挥系统建设发展中的快慢问题和强弱问题,尽可能避免各项指挥能力在建设质量、融合效益上的“短板”,构建覆盖指挥主体与客体的上下、左右一体互通的指控网络,建立与陆、海、空、天等地理空间多维互补的立体信息传递体系,做好自动化、智能化和实时化指挥手段的发展运用,通过一体联动的并行式、分布式等多“线程”指挥决策模式,简化指挥流程、缩短指挥周期,以最大限度地提高作战指挥的整体效能。

5.3 加强态势感知与保障系统建设

由图4及条件Ⅱ的仿真结果可以看出:战场态势感知效能、综合保障效能对网络空间作战指挥效能的发挥具有十分重要的作用。网络空间作战节奏极快,指挥人员必须做到快速反应与处置,指挥效能的发挥依赖平战兼顾的养成,特别是平时的各项准备。

1)做好平时战场感知。网络空间作战中指挥主、客体之间,指挥机构内部、作战力量(平台)之间的信息交互更具有实时性和复杂性,网络目标的识别、定位、跟踪以及毁伤效果评估,时敏目标协同、自动打击等都基于及时、有效的战场态势感知效果。所以,网络空间作战指挥系统首先应从强化平时的“感知”系统建设做起,要建成有线、无线网络相互补充的多维战场态势信息实时获取、传递、处理和共享回路,全力做好主要战场方向、重点目标等特征信息的收集、加工和处理。

2)做好“人-机”结合。由于网络空间战场信息具有海量性、即时性等特点,因此应加强自动化、智能化战场态势融合、评估手段的运用,形成“人-机”合力,力求以高质量、不间断的战场网络地图、通用战场态势图、定制态势信息产品等服务,为信息优势向决策、行动优势的转化提供有力支撑。

3)做好综合保障。网络空间作战中综合保障效能既是基础性的,也是指挥系统赖以生存并发挥作用的前提。在网络空间作战指挥系统建设中,首先要严把人员准入关口,切实把网络空间指挥平台、保障群体打造成业务精、能力强的专家、骨干和尖兵阵地。其次,应通过专业、细致的责任分工,做好指挥通联、各类信息系统的运维管理,并运用屏蔽、机动等多种方式做好指挥信息、指挥机构等隐真示假,技管结合,建立完善的备用、恢复制度,保证作战指挥系统的稳定性。

[1] 王其藩.高级系统动力学[M].北京:清华大学出版社,1995:6.

[2] 程启月.基于信息系统的指挥效能评估与风险管理[M].北京:国防大学出版社,2011:2.

[3] 哈军贤,王劲松.基于系统动力学的网络空间作战指挥效能评估[J].指挥控制与仿真,2016,38(3):16-20.

[4] 哈军贤,王劲松.基于社会网络分析法的网络空间作战指挥效能评估指标体系构建方法[J].装甲兵工程学院学报,2016,30(6):1-5.

[5] 王光宙.作战指挥学[M].北京:解放军出版社,2000:292-310.

(责任编辑: 王生凤)

Cyberspace Operation Command Efficiency Assessment Based on System Dynamics Structure Model

HA Jun-xian, WANG Jin-song

(Institute of Command Officer Basic Education,Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China)

This paper analyzes cyberspace operation command characteristic and generation process of command efficiency, builds a system dynamics (SD) structure model of cyberspace operation command efficiency generation process using SD method, simulates by experiments and compares the cyberspace operation command system elements impact under different conditions. Finally, it proposes three decision-making recommendations concerning command activity organization and command system construction, providing reference for improving cyberspace operation command efficiency.

cyberspace; command efficiency assessment; system dynamics

1672-1497(2017)02-0015-06

2016-10-27

全军军事类研究生资助课题(2014JY168)

哈军贤(1985-),男,硕士研究生。

E072

A

10.3969/j.issn.1672-1497.2017.02.004