海上油田井间示踪测试示踪剂用量设计优化

2017-05-09赵广渊郭宏峰

赵广渊,郭宏峰,张 博,常 振,夏 禹

(中海油田服务股份有限公司油田生产事业部,天津 300459)

海上油田井间示踪测试示踪剂用量设计优化

赵广渊,郭宏峰,张 博,常 振,夏 禹

(中海油田服务股份有限公司油田生产事业部,天津 300459)

井间示踪测试中示踪剂用量设计最常用的方法是总稀释模型和Brigham-Smith模型。详细分析了两种模型的优缺点,总稀释模型无法控制示踪剂的产出峰值浓度,而Brigham-Smith模型具有只适用于五点井网和未考虑井组外的稀释作用两个局限性,并且模型中的弥散常数和峰值浓度两个参数具有不确定性。结合海上油田井间示踪测试的矿场实践经验,考虑注采系统完善程度的影响,提出了优化设计模型,并针对井组外注入水的稀释效应对设计结果进行修正。新的用量设计模型应用于海上油田20余井组的井间示踪测试,计算简便,适应性显著。

井间示踪测试;示踪剂用量;优化;海上油田

水驱开发已成为海上油田最广泛应用的二次采油方法,油田进入高含水期后,油层动用状况和剩余油分布对开发策略的部署与后期挖潜的调整至关重要。井间示踪测试技术通过向油层注入示踪剂跟踪注入水的运动轨迹,示踪剂的推进方向及其采出动态,为人们认识油水运动规律和储层非均质特征提供了直接度量。示踪剂产出响应曲线作为位置和时间的函数,提供了流体运动的定量描述,因此获得清晰完整的示踪剂产出响应曲线是井间示踪测试成功的关键[1,2]。鉴于环保和安全的要求,目前海上油田常用的示踪剂主要为非放射性化学示踪剂。较高的用量一般情况下生成的产出响应曲线较为清晰,但会导致测试成本过高,且产出水回注后导致示踪剂产出曲线模糊不清;用量太低,又使得产出响应曲线峰值不明显,影响解释分析的有效性[3]。

本文结合海上油田井间示踪测试的矿场实践,对现有的示踪剂用量设计方法进行了优化,得到的设计方法既能满足井间示踪测试要求,又计算简便。海上油田的应用实例验证了该设计方法的可靠性及有效性。

1 常用的示踪剂用量设计模型

1.1 矿场示踪剂总稀释模型

这一模型是假设注入的示踪剂被均匀地稀释在水驱波及到的全部体积中,估算产出示踪剂的平均浓度。为保证能在这一浓度下进行检测,必须注入足量的示踪剂,可认为峰值浓度远高于平均浓度。

将油藏的几何形状近似为径向体积,根据相关油藏资料,总稀释体积Vd可表示为[4]:

式中:R-注采井距;h-油层有效厚度;Sw-含水饱和度;φ-孔隙度。

在总稀释体积内要求注入的示踪剂平均浓度为10倍的分析仪器检测下限,即最小检测极限(MDL)。所以需要注入示踪剂的用量Q为:

该模型的优点是计算简单、方便使用,缺点是无法控制最大的使用量,因此地面最大产出量无法控制,一方面可能导致测试成本较高,另一方面,若产出水中浓度过高的示踪剂回注到注水井,会影响其他井组的示踪剂测试。

1.2 Brigham-Smith模型

Brigham-Smith模型可避免总稀释模型的缺点,给出了五点法井网中示踪剂的用量计算方法[5]。

式中:G-示踪剂用量,t;h-油层有效厚度,m;Sw-含水饱和度;φ-孔隙度;Cp-示踪剂产出浓度的峰值,mg/L;α-孔隙介质的弥散常数,m;L-注采井距,102m。

该模型假设如下:(1)示踪剂在均质的平面均质油藏中流动;(2)流度比为1;(3)含水饱和度不变;(4)示踪剂与注入水的混合作用仅由发散流动而引起;(5)不考虑示踪剂在地层岩石表面的吸附量。

示踪剂产出峰值浓度一般取分析仪器最低检测极限的50~100倍,但分析仪器的检测精度与样品预处理、检测方法、标准曲线等有关。弥散常数取决于孔隙介质的特性和驱替过程中流体的黏度比,不同储层的孔隙结构存在较大差异。因此,在使用该模型设计示踪剂用量时,孔隙介质的弥散常数和示踪剂产出峰值浓度两个参数的取值对示踪剂用量有较大影响,造成设计结果的不确定性。

2 示踪剂用量设计模型优化

井间示踪测试获得的示踪剂产出响应曲线,是注入到地层中的示踪剂被地层水稀释、混合后,被采出到地面的结果,因此示踪剂的注入量设计要充分考虑稀释、混合作用,才能保证测试获得有效的产出响应曲线。

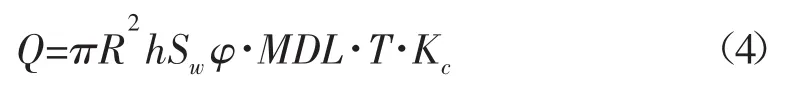

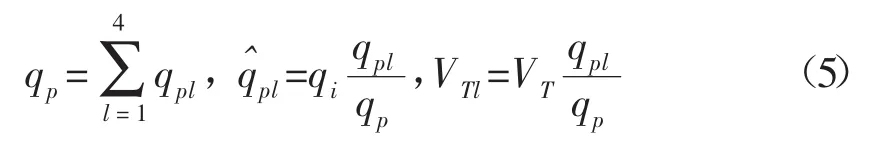

海上油田的开发多采用甜点布井方式,注采井网不规则(见图1a)。因此,根据海上油田井间示踪测试的矿场实践经验,提出考虑井网完善程度对稀释作用的影响的示踪剂用量设计模型:

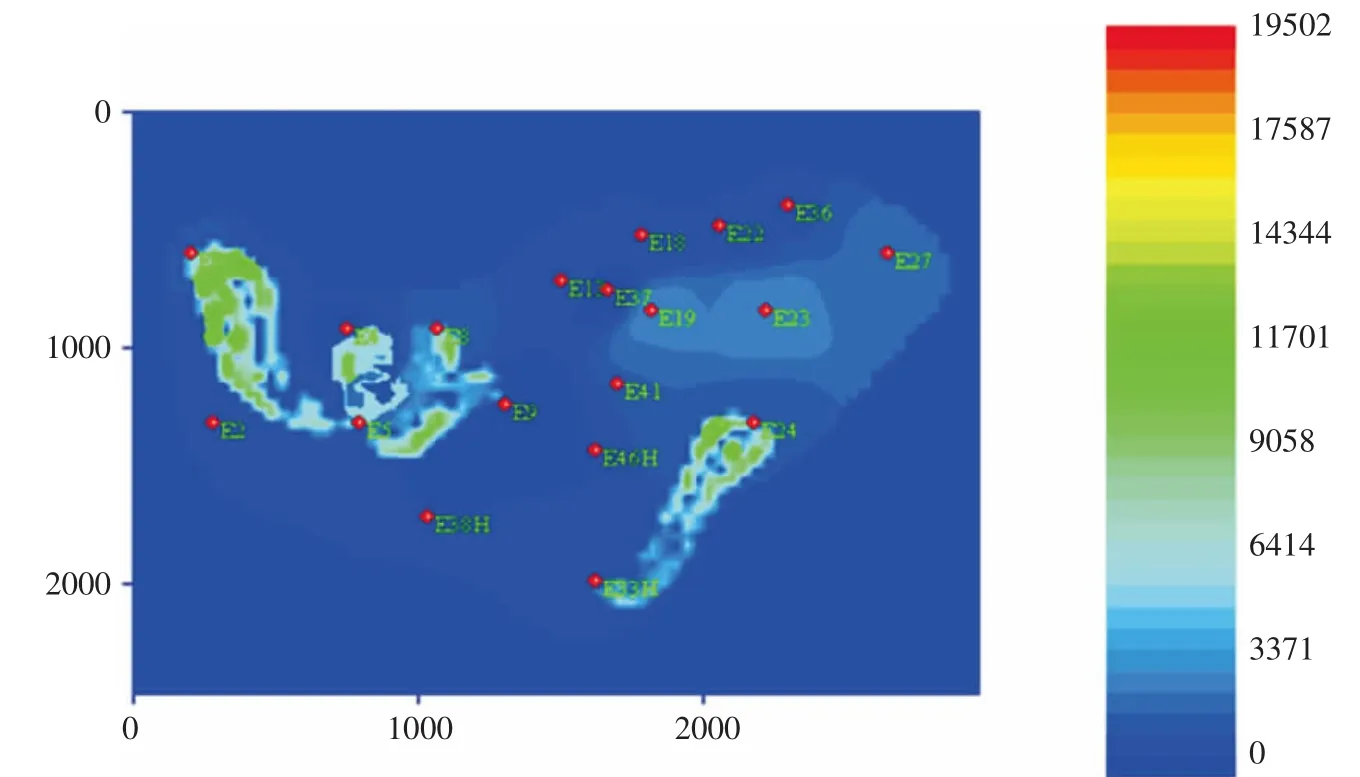

式中:T-示踪剂浓度倍数;Kc-井网校正系数,当受效油井数为1~2,Kc=0.8,当受效油井数为3~8,Kc= 1,当受效油井数>8,Kc=1.2。

在油田开发过程中,井网可能不规则,注采关系也可能不平衡(见图1b)。中心井以速率qi注入,而每口生产井分别以速率qpl生产。因此,每口生产井泄油面积不同,接受到注入流体的数量也不同。根据Deppe[6](1961)近似法,注入流体流入4口井的流量同各井的产量成正比(式5)。

式中:qp-累积产量;流向l井的流体日注入量;qi-注水井日注水量;VT-注进井网的示踪剂总体积;VTl-流向l井的示踪剂注入体积。

图1 不规则和不平衡的示踪剂注入井网

由于存在井组外部的流量,示踪剂的浓度被稀释,并增加了相应的采出体积。所以,由式(4)计算出的示踪剂用量应根据式(5)来加以修正。

3 现场应用

2015年,在海上A油田首次实施井间示踪测试,至目前已累积实施达20余井组,使用新的用量设计模型以来,所有井组均达到了测试目的,设计模型使用方便有效,且保证了测试的成功率。

A油田E平台2015年陆续投产了7口油井,其中部分油井实际生产情况与开发方案设计具有较大的差异。为了分析这些原因,同时明确注入水的驱动方向,为后期油藏分析、配注调整等措施提供依据,对E5井组进行了井间示踪测试。

E5井测试层垂深为1 675.2 m~1 702.5 m,注水层有效厚度为8.1 m,含水饱和度为50.9%,平均孔隙度29.8%。该井2006年8月投注,注水层位NmIV8,配注量320 m3/d,该井周围受效油井有E1、E2、E4、E8、E9、E38h、E46h井,共7口井,平均注采井距500 m。

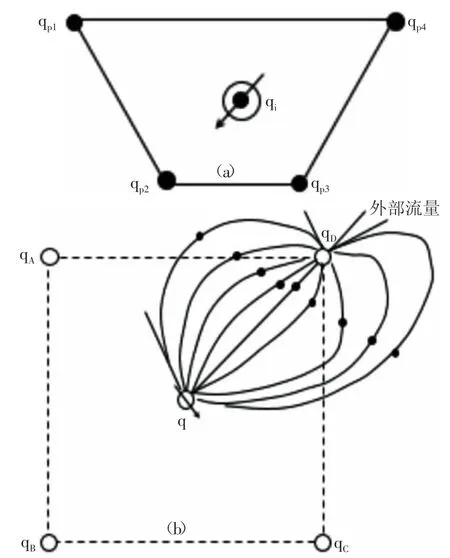

图2 E5井组受效井示踪剂产出浓度曲线

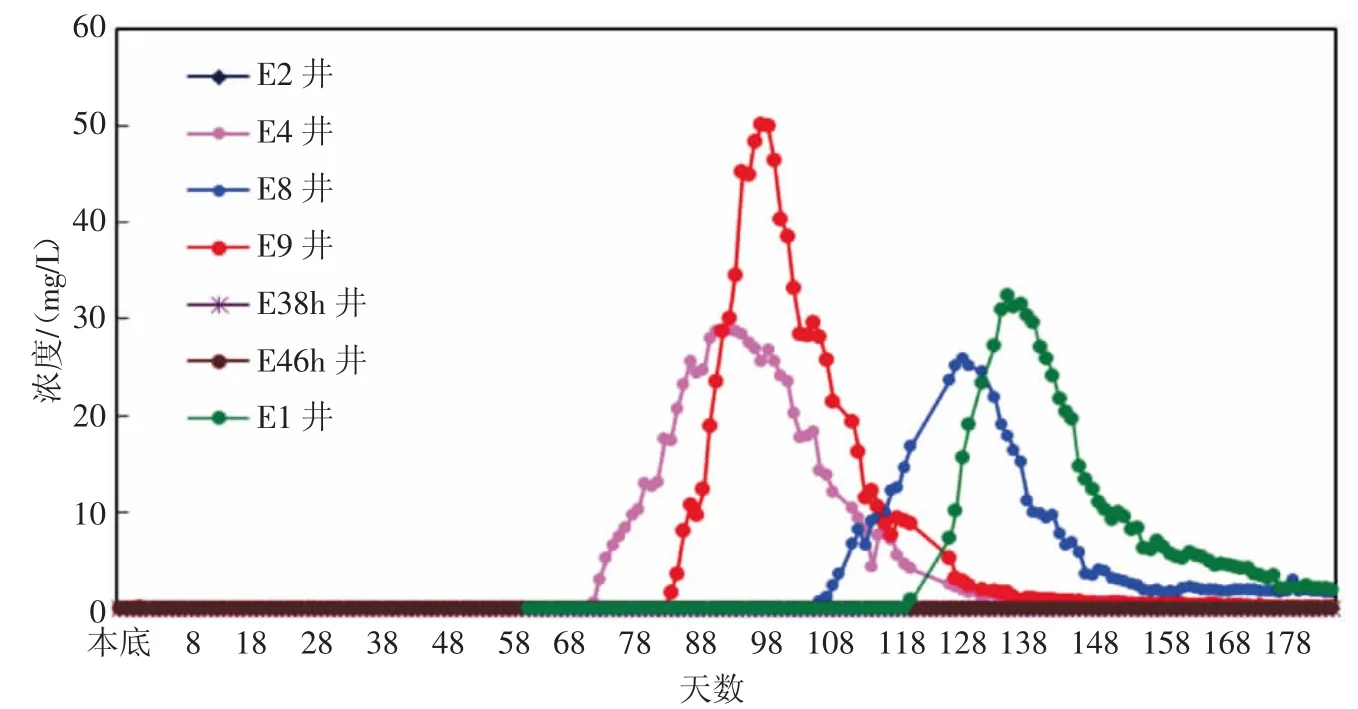

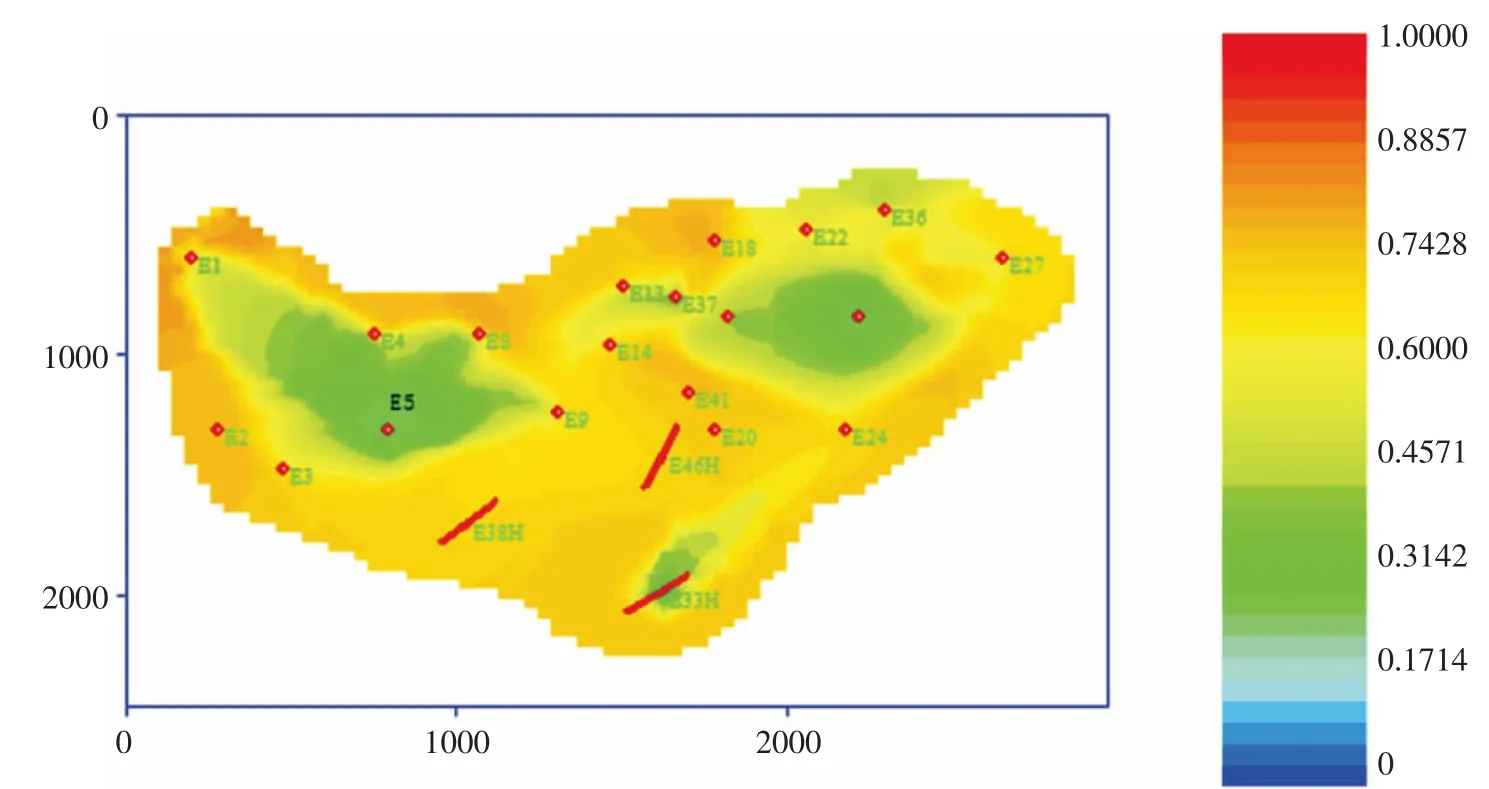

图3 NmIV8层高渗区域渗透率分布图

取T=20,Kc=1,本井组地层水中示踪剂背景浓度经化验为0.023 mg/L~0.089 mg/L,分析仪器的MDL为0.1 mg/L。根据式(4)计算示踪剂S的用量为Q=1.91 t,根据式(5)中qp/qi=1.5,示踪剂S用量修正为:1.91× 1.5=2.865 t。

2016年5月,向E5井注入示踪剂S。现场配制示踪剂溶液浓度为10%,泵注最大排量20 m3/h,压力6.8 MPa,泵注示踪剂溶液结束后顶替15 m3注入水。

2016年11月,E5井组各见剂井的示踪剂产出浓度曲线峰形完整(见图2),结束监测。各见剂井示踪剂产出浓度曲线清晰,利用示踪剂解释软件对示踪剂产出浓度曲线进行拟合,解释得到地层高渗透层渗透率、等效厚度和剩余油分布等结果,NmIV8层高渗区域渗透率分布图和剩余油分布图(见图3和图4)。

图4 NmIV8层剩余油分布图

4 结论

(1)总稀释模型无法控制示踪剂地面最大产出量,Brigham-Smith模型中弥散常数和示踪剂产出峰值浓度的不同取值对用量的不确定性影响较大。

(2)优化后的用量设计模型可考虑井网完善程度和井组外流体的稀释作用。

(3)现场应用表明,优化后的示踪剂用量设计模型计算简便,设计的用量满足测试要求,适应性显著。

[1]于瑞香,张泰山,周伟生.油田示踪剂技术[J].工业水处理,2007,27(8):12-15.

[2]李臣,方志斌,刘春兰,等.示踪剂在砂砾岩油藏开发中的应用[J].新疆石油地质,2005,26(1):78-83.

[3]张善,冯向东.井间示踪测试中示踪剂用量计算方法[J].大庆石油地质与开发,2006,25(4):48-51.

[4]赵培华,张培信,赵志勇,等.油田示踪技术[M].北京:石油工业出版社,2005.

[5]Brigham,W E,Smith,D H.Prediction of tracer behavior in five-spot flow[J].SPE 1145,1965.

[6]Deppe,J C.Injection rate-The effect of mobility ratio,area swept and pattern[J].SPEJ 1472,1961:81-91.

大港采油三厂少井高效多层系建产

大港采油三厂官1608断块官1608-14井、官1608-23井连获日产40吨以上高产,上套先导井官1608-25井也喜获工业油流,日产油4.91吨。整个断块日产达到105吨,实现多层系高效建产。

采油三厂位于大港油田最南端,已连续开发40多年,地质构造复杂,开采程度高,综合含水率88.3%,可采出程度达78.2%,进入“双高”开发产量递减阶段,迫切需要新资源投入来缓解老区上产压力。

采油三厂通过老区外围找新区、老区上下找新层,开展成熟区中浅层滚动增储工作。技术人员对孔东主控断层精雕细刻,采取堑中块、堑中堑等叠加模式,发现了官1608储量潜力区。采油三厂与研究院联合攻关,重新研究评价计算官1608区块,共部署新井11口,建产能2.52万吨,实现多层系、多层段评价产能增储提效。在实施过程中,为节约井场占地,采油三厂按照“井丛场”模式,分4个井场部署实施。

(摘自中国石油新闻中心2017-04-12)

Optimization of tracer dosage in the process of inter well tracer test in offshore oilfield

ZHAO Guangyuan,GUO Hongfeng,ZHANG Bo,CHANG Zhen,XIA Yu

(Production Optimization Division,China Oilfield Services Limited,Tianjin 300459,China)

The most common design methods of tracer dosage in the process of inter well tracer test are total dilution model and Brigham-Smith model.The advantages and disadvantages of two models are analyzed in detail.Total dilution model can not control the peak concentration value of tracer production.However,Brigham-Smith model can only be used in five-spot well pattern and ignores the dilution effect of water outside the well group.Two parameters of this model,diffusion constant and peak concentration,have uncertainty.Combining the inter well tracer test practical experience in offshore oilfield,an optimized design model is proposed,which considers the effect of completion level of injection-production system.The new model is then corrected based on the dilution effect of water outside the well group.The new dosage design model was used in 20 wells tracer test in offshore oilfield,conveniently calculated and showing its adaptability.

inter well tracer test;tracer dosage;optimization;offshore oilfield

TE353.3

A

1673-5285(2017)04-0051-04

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.04.014

2017-03-08

赵广渊,男,采油工程师,主要从事海上油气田增产工艺技术方面的研究工作,邮箱:zhaogy0806@foxmail.com。