“战争”和“爱情”完美结合的经典作品

2017-05-05杨杰民

杨杰民

以“二战”为题材的影视作品可以说是数不胜数,其中不乏让人难以忘怀的优秀配乐或主题音乐。这次想给大家介绍的是英国作曲家理查德·阿丁塞尔(Richard Addinsell)为1941年布赖恩·德斯蒙德·赫斯特(Brain Desmond Hurst)执导的英国影片《危险的月光》(DangerousMoonlighf)所作的主题音乐《华沙协奏曲》(WarsawConcerto)。

拍摄于“二战”期间的英国影片《危险的月光》(注:在美国,这部影片被改名为《自杀飞行中队》)是一部以1939年9月纳粹德国的军队入侵波兰为背景的爱情片,它以倒叙的手法讲述了一段“二战”时期凄美的爱情故事。影片一开始,在一家伦敦的战时医院里,一位在执行战斗任务时因负伤而失去记忆的伤员在一种神情恍惚的状态下弹起了他正在创作的钢琴曲——《华沙协奏曲》。他茫然地望着钢琴旁刚赶来看他的妻子,反复地说着一句话:“卡罗尔,你知道吗?在明朗的月光下你走出去是最冠险的。”

镜头回到了二次大战开始不久正遭受着法西斯蹂躏的波兰首都华沙。在一个皓月当空的夜晚,纳粹空军轰炸了这座城市。一位来自美国的女记者,影片的女主人公卡罗尔·彼得斯(莎莉·格雷扮演)在一座被炸毁的房子里发现了正在练习钢琴的男主人公、波兰人斯特凡·拉德茨基(安东·沃尔布鲁克扮演)。他是一位很有才华的钢琴家,同时也是一位飞行员,他看着卡罗尔并对她说的第一句话就是上面这句话。

就在这次邂逅中,两人一见钟情,相知相恋。纳粹入侵波兰后,斯特凡志愿报名参加波兰空军对敌作战,波兰沦陷后,他和一位与波兰飞行员并肩作战的爱尔兰飞行员麦克随波兰空军的轰炸机中队一起飞到了罗马尼亚,后来两人离开了部队,去了美国。在纽约,斯特凡用自己的钢琴演奏会为“波兰人救援基金会”服务。两个月后,他找到了卡罗尔,这对重逢的恋人很快就结了婚。不久,他听到英国皇家空军正在组建由流亡英国的波兰抵抗组织成员参加的飞行中队,他和麦克都渴望加入这个战斗的行列,却遭到卡罗尔的反对,因为在她看来,斯特凡回到战场将是一个梦魇,社会将失去一个难得的钢琴天才。她认为音乐对斯特凡来说更重要,在美国他同样可以用自己的钢琴演奏为祖国波兰做出贡献。

最后,麦克一个人回到了英国。然而,随着法国的沦陷,斯特凡在美国再也待不下去了,他对卡罗尔说,他必须走了。卡罗尔回答,如果他走了,两人的关系也就到此结束了。想到大西洋对岸的祖国和亲人正在遭受法西斯的侵略和蹂躏,这残酷的现实让斯特凡最终艰难地决定离开自己深爱的妻子,来到英国参加了皇家空军的波兰飞行中队。在不列颠战役中,麦克不幸牺牲。在随后的一次空战中,斯特凡的机枪出了故障,他驾驶着飞机撞向纳粹的飞机,因负重伤而导致失忆。在医院里,医生期望通过钢琴演奏和与爱妻的团聚来唤醒他的记忆……

如今,七十多年过去了,这部曾经在那个烽火连天的战争年代感动着千千万万观众的影片,已经淡出人们的记忆,然而影片一开始男主人公在医院弹奏的《华沙协奏曲》却历久弥新,一直打动着人们的心弦。

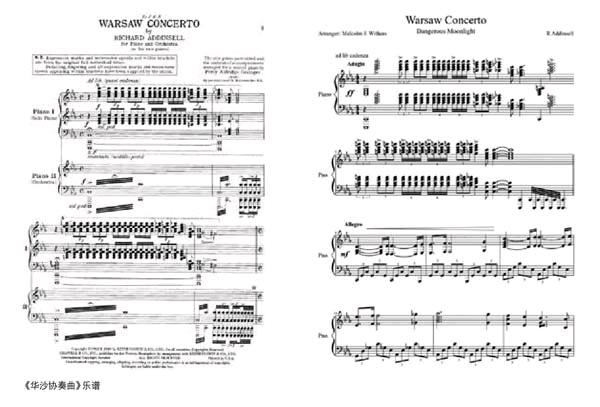

下面就来说一说这首《华沙协奏曲》。

在拍摄《危险的月光》时,主创人员希望它的配乐中除了要有一些观众熟悉的名曲以外,还要有一部分音乐能让观众联想到波兰和空袭。负责策划这部电影配乐的作曲家罗伊道格拉斯(Roy Douglas)回忆说,导演原本邀请正旅居美国的俄罗斯大作曲家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫为电影创作一首短小的主题曲,然而当时拉赫玛尼诺夫的健康状况已每况愈下,因此他谢绝了邀请。后来导演又建议用拉赫玛尼诺夫著名的《c小调第二钢琴协奏曲》作为配乐,但这涉及到作品的知识产权问题,要付一笔高昂的版权费。于是制片方就决定改请英国作曲家阿丁塞尔来写,但作品必须要有拉赫玛尼诺夫作品的那种气质和氛围。阿丁塞尔写完了《华沙协奏曲》的钢琴谱后,他的老搭档罗伊·道格拉斯作了管弦乐的配器,这首优秀的电影主题音乐就这样诞生了。

《华沙协奏曲》的结构采用了奏鸣曲式。乐曲开始于一段很短的如同从教堂中传出的钟声那样的序奏,这是一段与拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》第一乐章的序奏风格极为相似的旋律,内敛深沉又不失宏伟磅礴。乐队奏出的第一主题(战争主题)是钢琴序奏隋绪的延续,述说着战争对人们心灵的冲击和震憾,经过四次反复和转调后,将乐曲情绪引入一个小的高潮。接着,钢琴奏出第二主题(爱情主题),它如同拉赫玛尼诺夫的《帕格尼尼主题狂想曲》中著名的第十八变奏,旋律是那么优美、浪漫、梦幻和令人销魂。在影片中,这一段音乐出现在斯特凡“创作”《华沙协奏曲》时。他深情地凝视着卡罗尔,向她介绍这首樂曲的这个抒情主题,说这就是她刚刚送给他的“最可爱的礼物”。

乐曲的展开部将两个主题进行了分解,钢琴和乐队相互交映,时而激情澎湃、坚毅顽强,时而柔情如水、悱恻缠绵,似乎在描写一段注定坎坷的乱世恋情。第一主题再一次的出现标志着乐曲进入再现部。音乐的情绪变得更加激昂,但很快就被钢琴在高音区演奏的优美浪漫的爱情第二主题接走,爱情主题的旋律也变得更为深沉和不可遏制。最后,钢琴序奏的钟声再现,紧接着钢琴和乐队的强奏,将乐曲推向了最高潮。它似乎在告诉侵略者,能毅然暂时抛下柔情为拯救祖国和民族命运踏上征途的人将是无畏的,最后的胜利必定属于他们。

《华沙协奏曲》是一首全长只有九分钟不到的钢琴与乐队作品。它集成了大型钢琴协奏曲的所有元素,是一部浓缩了的小型交响音乐作品。《华沙协奏曲》是一部作曲家所要表现的“战争的残酷”和“爱情的浪漫”的两大主题完美结合在一起的雅俗共赏的经典作品。

对于波兰人民来说,这首以“华沙”命名的作品更有其特别的意义。自十八世纪后期开始,波兰遭到俄国、普鲁士(后来的德国)、奥地利三国三次瓜分。1795年,波兰亡国。十九世纪伟大的波兰作曲家肖邦逃亡法国,至死都未能回到他魂牵梦绕的祖国。二次大战中,波兰西部最早被德军占领,纳粹杀害了波兰一大批包括许多大学校长和学者在内的爱国知识分子。后来,波兰东部被当时的苏军占领,其中四千余名投降的波兰官兵在1940年4月到明被押运到位于俄罗斯斯摩棱斯克以西约十九公里的小镇卡廷(Katyn)的森林中集体处决,这就是直到五十年后的1990年4月才真相大白的“卡廷惨案”。在“二战”中丧生的波兰人约为六百五十万,占战前波兰总人口的18.6%,是全世界死亡比例最高的国家。因此,对于波兰人民来说,《华沙协奏曲》不仅是他们在“二战”初期的一段历史回忆,他们还把它看作是浓缩了数百年来波兰人民苦难的血泪史和不屈不饶的斗争史的一首史诗般的作品。

《华沙协奏曲》的作曲家理查德·阿丁塞尔1904年出生于伦敦,父亲是一名注册会计师。他从小在家里接受教育,后来进入牛津大学赫特福德学院学习法律,但十八个月后就辍学了。由于喜欢音乐,1925年他考入英国皇家音乐学院,但也只学习了两个学期,没有拿到任何证书就离开了学校。其间,他已经和英国三十年代著名的通俗音乐作曲家盖伊(Noel Gay)一起为法国的安德烈·夏洛歌舞剧团(Andre Chariot Revue)进行创作。1928年,在伦敦老维克剧院(The Old Vic),他又与法国女剧作家唐娜(clemence Dane)合作改编过十九世纪法国作曲家亚当(AdolpheAdam)的歌剧。1932年,他在唐娜为百老汇改编的戏剧《爱丽丝梦游仙境》中创作了配乐。而1941,他为影片《危险的月光》所作的主题音乐《华沙协奏曲》则使他一举成名。这首作品的录音次数超过一百次,唱片销量超过了三百万张。

从1936年到1965年,阿丁塞尔一共为二十二部电影创作了配乐。此外,他还创作T--些很受欢迎的管弦乐作品,例如《南方狂想曲》(Southern Rhapsody)、《黑玫瑰组曲》(The Black Rose Suite)、《雾山协奏曲》(Smokey Mountains Concerto)等,乐评界认为他的音乐是典型的英国轻音乐风格。他在创作乐队作品时通常只写钢琴谱,然后由他的几个搭档如罗伊·道格拉斯、伦纳德·艾萨克斯(Leonard Isaacs)以及道格拉斯·伽姆莱(Douglas Gamley)等人进行乐队配器。六十年代后,阿丁塞尔退出乐坛,逐渐淡出公众的视线。晚年,他与时装设计师维克多·斯蒂贝尔(Vlctor Frank Stiebel)过从甚密,1977年逝世于英格兰的布赖顿(Brighton),终年七十三岁。

阿丁塞尔不是什么大作曲家,也没有一大串令人炫目的作品清单。然而,《华沙协奏曲》却成了一首极受欢迎的经典佳作,这并不是偶然的。正是因为他用了扣人心弦、优美感人的旋律,以及迷离朦胧、变化无穷的音乐色彩,在不到九分钟的时间里就把那个震天撼地、波澜壮阔的大时代和处在那个大时代的小人物的悲欢离合和爱恨情仇做了最精致细微的描绘,从而深深地印刻在了听众灵魂的深处,这是很了不起的,这样的作品是不多见的!