黑白中色彩斑斓的交响

——中国工业版画的奋进之路

2017-04-28董慈红

娄 宇 董慈红

黑白中色彩斑斓的交响

——中国工业版画的奋进之路

娄 宇 董慈红

中国社会主义现实主义美术在1949年—1979年曾辉煌一时,中国工业版画是社会主义现实主义美术盛行时期重要的美术现象和绘画种类,自八五新潮之后日渐式微,但是这一独特画种其创作群体却一直没有中断过他们的创作和探索。近些年来,中国工业版画逐渐引起学术界和美术馆的重视,呈现出再度复兴的信号与发展前景。不禁使人想到,无论时代怎样发展,反映社会现实生活和社会主义建设的艺术都是时代的需要,在当代艺术多元化发展的今天,中国工业版画也需要与时代同行,并需要更多的人传承与创新。

社会主义现实主义;美学观;工业版画;在场叙事;再度复兴

根植于人民、根植于生活的现实主义美术创作烙下时代的印记,带着生活的温度。中国工业版画作为中国现当代美术和版画门类的重要组成部分,是一个非常特殊的现象,并形成有规模的群体。《人民画报》曾评论说:“中国工业版画是伴随着新中国的社会、政治、经济、文化的发展历程而成长起来的特殊画种”,可以说中国工业版画是属于社会主义现实主义的美学范畴。本文围绕社会主义现实主义这一创作原则,对中西方工业题材作品发展的历史传统、中国工业版画的奋进之路与近些年引起的学术关注进行了梳理,同时对社会主义现实主义美术在当下的发展进行再思考、再认识。

一、“社会主义现实主义”美学观的确立

“社会主义现实主义”这一概念最早产生于苏联,1934年8月,苏联作协第一次代表大会通过了《苏联作家协会章程》。章程规定:“社会主义的现实主义,作为苏联文学与苏联文学批评的基本方法,要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地、具体地去描写现实,同时艺术描写的具体性和历史的真实性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务结合起来。”这样,其创作方法和原则正式在苏联确立。

1933年,周扬在《现代》杂志上发表了《关于“社会主义的现实主义和革命浪漫主义”——“唯物辩证法的创作方法”》一文,较早的在我国介绍了苏联还未成形的社会主义现实主义的基本内容。毛泽东于1942年发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》亦肯定了社会主义现实主义的提法,他明确表示我们是主张社会主义的现实主义,指出文艺要为人民大众服务,就必须站在无产阶级的立场上,而不能站在小资产阶级的立场上。毛泽东的这些文艺言论,为当时的艺术确立了整齐划一的评价标准,成为我国20世纪50年代-70年代艺术创作的重要指导思想,为结合国情的中国化的社会主义现实主义创作开辟了道路。随着苏俄批判现实主义观和社会主义现实主义论,以及现实主义文学、美术作品在中国的繁衍,形成了中国现实主义理论和创作的巨大潮流,并开始积淀为中国现实主义的理论传统和创作传统。1949年—1951年,是毛泽东文艺思想和社会主义现实主义艺术创作论的宣传普及时期;1952年一1956年,是社会主义现实主义艺术理论的深化时期,是苏联模式的“正规化”建设时期;1957年—1965年,是毛泽东文艺思想新的阐发阶段,社会主义现实主义被延伸为“革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合”(简称“两结合”)的新理论,是社会主义中国美术新模式的全面开创时期。自“八五运动”后,社会主义现实主义艺术呈现昨日黄花之态,逐渐淡出人们的视野。

二、工业题材绘画衍生的历史传统

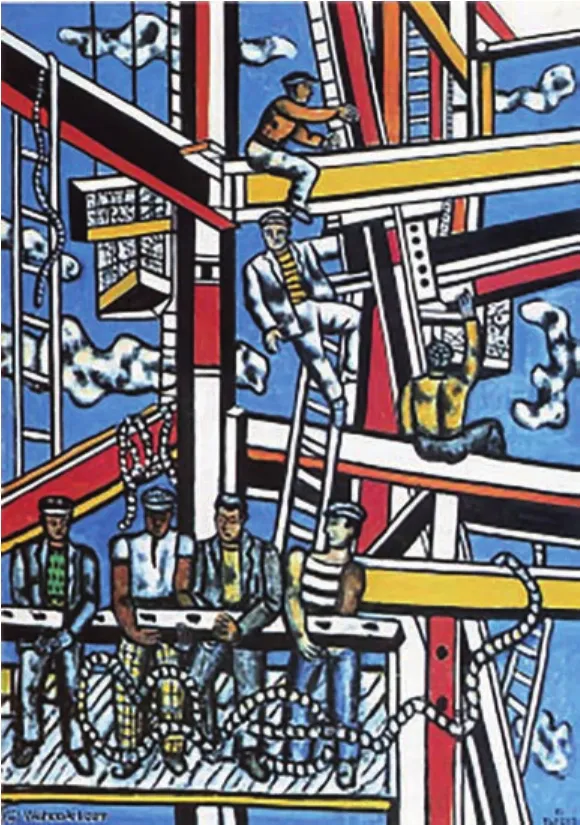

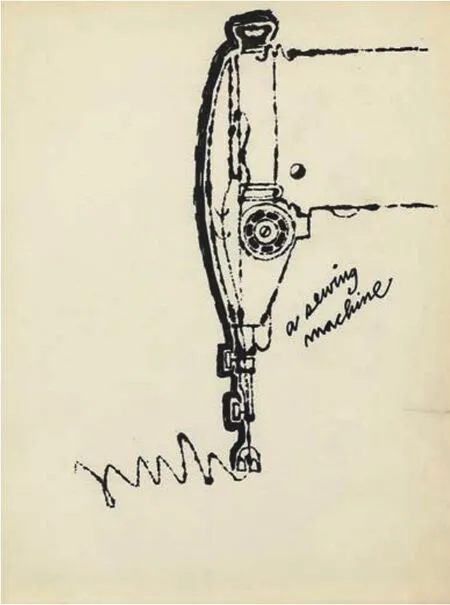

18世纪,以工业为题材的艺术作品首先在欧洲兴起。伴随着英国工业革命的出现,英国画家约瑟夫·莱特最早将工业革命精神注入到艺术作品中,他于1772年创造的《锻铁车间》(见图1)忠实地反映了工业革命初期机器带给人类的好奇和惊喜。到了19世纪,英国画家透纳在他1844年的作品《雨,蒸汽和速度》中也有表现工业题材。德国画家门采尔的《轧铁工厂》表现了工厂大生产的场面。酒吧、桥梁、火车站等工业革命的产物也常常出现在法国印象派艺术家的作品中,例如,马奈和莫奈都有描绘与圣拉扎尔火车站相关的作品。马奈在1873年的作品《火车站》和莫奈作于1877年的系列作品《圣拉扎尔火车站》表达了他们对新工业文明的赞美;现代艺术流派中,未来主义运用工业题材表现速度和运动。1915年,吉诺·塞韦里尼以火车为题材,将未来主义和立体主义融合,创作了《红十字列车》。立体派画家、共产主义信仰者——费尔南德·莱热常常在画中表现工人和劳动者,在1950年创作的《建设者》(见图2)中,通过抽象工业建筑的钢架结构,为观众展现了建筑工地的劳动场面。波普艺术的灵魂人物安迪·沃霍尔在《缝纫机》(见图3)这幅作品中也运用工业符号进行艺术创作。

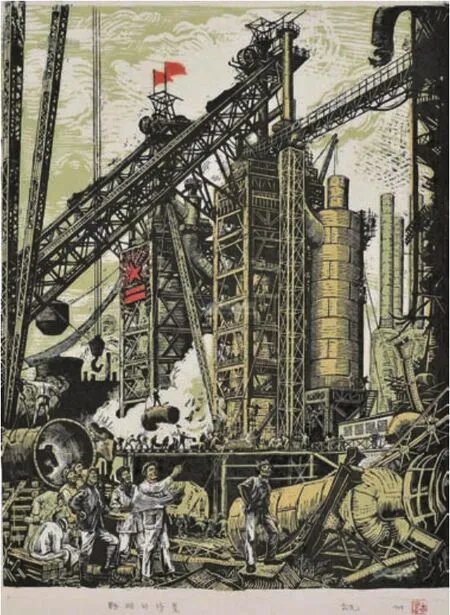

新中国成立初期,我国社会主义建设全面开展,在“文艺为工农兵服务”的指导思想下,大众化的美术运动盛行,出现了社会主义中国所特有的美术门类——工人美术组创作的工业题材绘画,以现实主义表现手法为创作形式的工业题材作品也大量涌现。在绘画领域,1954年,艾中信创作了《通往乌鲁木齐》,表现了边疆地区的生产建设;颜文梁在1959年创作了《江南造船厂》,如实地刻画了建国初期的船舶工业。版画方面,有古元作于1949年的《鞍钢修复》(见图4)、陈烟桥1954年作的《建设中的佛子岭水库》。这些作品在今天看来依然生气勃勃,具有震撼力。虽然工业版画在新中国建设初期诞生,但是“中国工业版画”这一概念是于1989年正式提出,至今已走过27年的历史。其自诞生到现在,经历了从高潮到边缘化再重新进入大众视野的过程,然而至今仍然不被广泛熟知。对此,笔者不禁产生这样的思考:在当代艺术环境下,是否需要艺术家走进生活深处,创作符合时代审美、弘扬主旋律的艺术作品?如果需要,那么应该如何与当代对话,即进行当代语义和当代审美趣味的转换?

图1 锻铁车间 油画 1772 约瑟夫·莱特

图2 建设者 布面油画 1950 莱热

三、在场与叙事

1.再现典型人物与典型环境

新中国成立之后,专业艺术家深入工业生活,工业版画的创作开始得到普及。这一时期,新中国第一个工业版画创作群体——“一冶”工人业余版画创作组在工业重镇武汉诞生,之后上海、大连、塘沽、黑龙江北大荒等工业版画群体相继崛起。20世纪70年代,工业版画群体不断涌现,在原有的基础上,又形成了天津大港、上海宝钢、黑龙江大庆及北京首钢等。这些群体的创作者包括工人业余版画家或者下厂、下乡体验生活的艺术家,他们秉持着深入生活的理念,以现实主义表现手法,运用版画这一独特画种,投射出中国工人阶级自力更生、奋发图强的面貌,展现了新中国工业建设的全幅式图景。这一时期涌现出工人版画家的杰出代表有宋恩厚、杜鸿年等人。

工人版画家、中国工业版画研究院院长宋恩厚先生在上世纪50年代就开始了自发的艺术创作。他以生活为素材,展现了热火朝天的工业建设活动,从中透露着人类对于美好未来的期待与设想。在创作中,他严格遵循现实主义的创作方法,主要着眼于对普通工人和劳动模范的刻画,积极地反映沸腾的社会主义工业建设。1959年他在其成名作《又是一炉优质钢》(图5)中,着重刻画了一位年轻炼钢工人的喜悦面容,作者通过表现工人劳动这一特写镜头,折射出我国现代化建设初期劳动者发自内心的喜悦豪迈之情。

图3 缝纫机 1952 安迪·沃霍尔

图4 鞍钢修复 套色木刻 1949 古元

图5 又是一炉优质钢 套色木刻 1959 宋恩厚

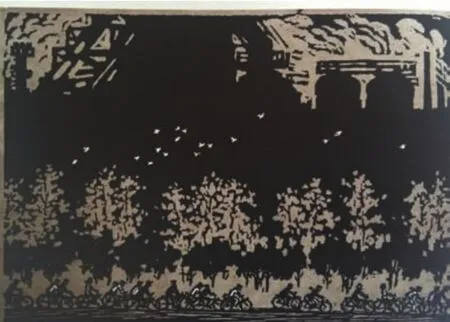

图6 春的喧闹 木版 1961 杜鸿年

北大荒版画的杜鸿年先生于1961年所作的《春的喧闹》(图16),画面上一派北国早春风光,冰雪消融,万物复苏,在这样的环境下,工人们充满激情的进行机械化作业,传达出齐心协力、振奋人心、积极向上的精神内涵。

王朝闻对1960年11月12日在北京举办的“‘北大荒’美术作品展览会”有贴切的评论:“画家不是斗争的旁观者,而是荒原的改造者,他们拥有革命的理想和劳动生活的感受,掌握了劳动生活的美的各种特殊的表现形式,于是,当他们用画笔歌颂垦区斗争生活的时候,能够把热爱劳动、热爱社会主义建没的思想感情寄托在各种新鲜活泼的艺术形象之中。

2.语言本体与结构之美

20世纪80年代至今,中国当代艺术受西方现当代艺术思潮冲击,呈现出百花齐放、日新月异的态势。工业版画的创作者与时俱进,回到艺术本体深处,转向对画面的形式美、色彩美、构成美、抽象美的探索,以具有抽象性、现代性的平面几何构成,带给我们全新的视觉图式。这一时期的作品将早期画面的人物特写演变为画面的点缀,色彩绚丽,构图独具匠心,强调画面构成的结构美感,其视觉语言更加符合时代的审美。

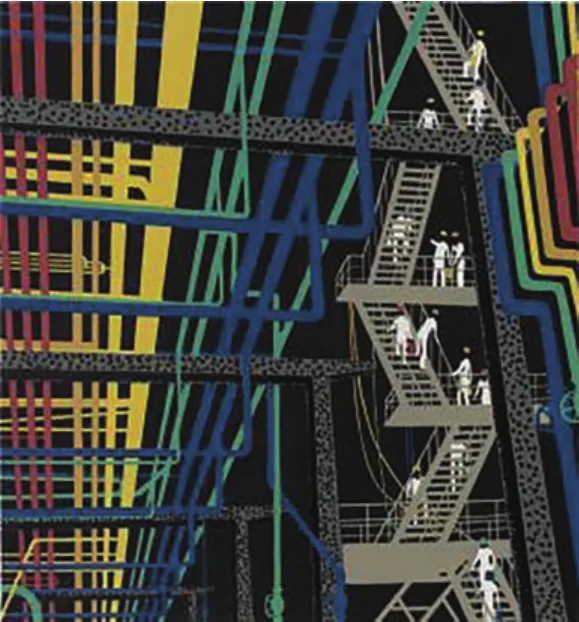

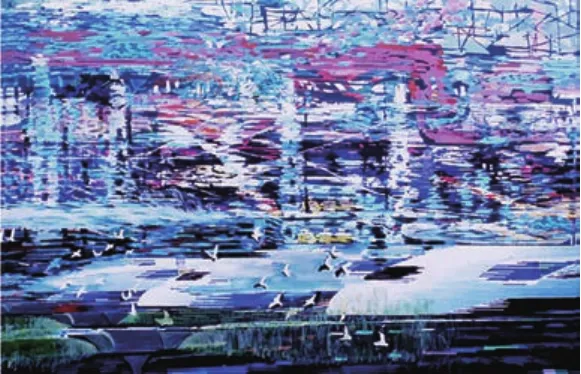

宋恩厚先生在这一时期突破了现实主义美术创作的藩篱,走向构成主义的艺术风格。构成主义是上世纪20年代前苏联的一种艺术流派,也是前苏联在十月革命成功以后工业战线上恢复建设这一时期产生的艺术流派。虽然宋恩厚后期的作品以构成主义风格为主,但他仍然坚持以人民为中心的创作导向,呈现出一种厚重、刚健的美感,对现实主义而言,艺术形象的真实性不在于仅从表面上记录客观事物的逼真,还在于它通过艺术家对现实的能动把握而具有“典型性”。所以这一时期在宋恩厚的作品中我们看到的是工业基地的五彩世界,作品《五颜六色》(图7)的成功塑造也表明中国工业版画同样可以采用更加现代和抽象的形式语言。

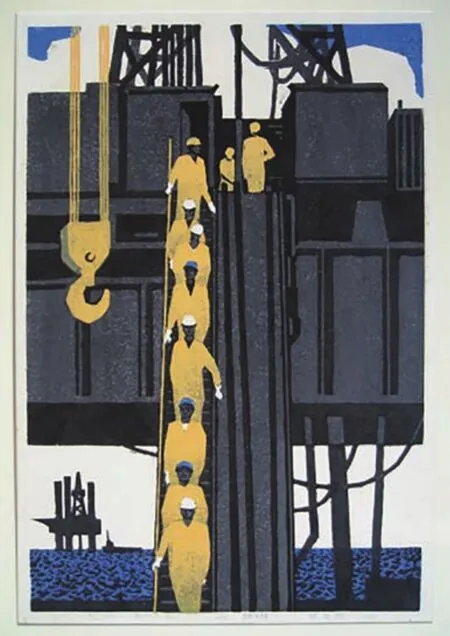

天津塘沽工业版画的代表人物廖有楷先生1981年的作品《交班》(图8),有别于传统的木刻,而是运用水印的技法表现了海滨城市工人交班的场景。《我们的岗位》是大庆的姚冰所作,画面对钻井台、井架这一实地场景进行提炼、变形和抽象,不同形式的线条相互穿插,传达出大工业时代石油工人的平凡之美。1999年王晓愚的《世纪三峡》(图9)获得了第九届全国美展的金奖,作者用极为繁密的纵横交错的线条组成了工业建设中常见的网格结构,塑造出三峡工程的磅礴气势。

3.意象营造与风格演变

中国工业版画从创作题材、内容、形式、风格上来讲,可以分为现实主义和构成主义两个阶段。另外,从艺术风格的演变上来看还可概括为三种风格,即具象——写意——抽象。建国初期至改革开放前是具象艺术风格的全面发展时期,艺术家们如实地刻画工人的劳动场景。而1978年—1985年呈现写意风格,这一时期浪漫主义的色彩更为浓重,更加注重画面的抒情性。“85美术新潮”后抽象风格日渐繁荣,在画面的构图和人物形象的塑造、用色上更具抽象性。

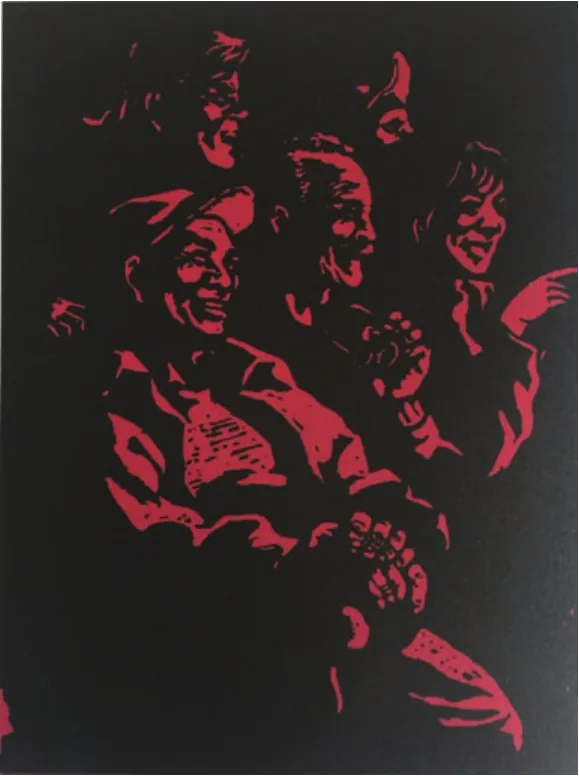

宋恩厚先生的作品鲜明地体现了这一演变轨迹。《二虎子演的真带劲》(图10)作于1958年,作者通过对人物面部表情的细微塑造,为观众展现了工人们闲暇时看戏的喜悦心情。而1981年的《归》(图11)更富诗意,作者不再专注于对人物的细节刻画,而更加注重画面的抒情性,在诗意的艺术语言中表达了劳动工人的思想情感。2000年创作的《绿色工程》(图12),画面布局简洁,人物、机器的塑造更为概括,色彩明丽,作者运用绿色、黑色、白色、黄色、橙色表现了新时代工业建设多姿多彩的场景。

无论是哪一时期、哪种风格的工业版画作品都表达了艺术家“在现场”的亲历感和高度的艺术敏感,都是贴近时代、贴近生活、贴近人民,具有特定的历史意义,对于不熟悉那个时代或工业产业的人来说,弥补了他们由于对那个时代或那个产业缺席而产生的陌生感。所以,与时代同行的中国工业版画在今天需要更多的人传承下去。

图7 五颜六色 套色木刻 1984 宋恩厚

图8 交班 水印 1981 廖有楷

图9 世纪三峡 木版 1999 王晓愚

四、工业版画的当代关注

中国工业版画曾辉煌一时,在改革开放之后,随着国企的改革,很多工人版画组解体,只有部分艺术家坚守着这一特殊画种,还有个别艺术家走向领导岗位。特别令人敬佩的是,以宋恩厚先生为代表的一批老艺术家,始终不懈地在进行着工业版画的创作与革新,刀耕不缀,在语言、图式、技法和观念上都有新的突破。同时,他们还致力于工业版画研究院的建设与发展,倡导及栽培年轻人加入工业版画的创作行列,使得工业版画的队伍不断补充新的血液。据统计,现今成立的工业版画研究院有26个:包括中国工业版画研究院、大连工业版画研究院、湖南工业版画研究院、鸡西工业版画研究院、黑龙江大兴安岭工业版画研究院、天津工业版画研究院等;另外还有3个正在筹建中,形成了辐射全国的格局。

近些年来工业版画受到各大美术馆的关注,如:湖北美术馆、大连中山美术馆以及山西阳泉等也都确立了常设性的工业版画展览和研究项目,并组织全国著名的理论家、批评家进行学术的研讨。湖北美术馆将“中国工业版画三年展”确立为品牌展览,在2012年和2015年已举办过两届,同时推出了“湖北美术馆工业版画馆藏精品展”的展览项目;在2016年还展出了“中国梦·龙江情——黑龙江工业版画作品展览”。武汉美术馆也在近两年举办了“青山依旧——中国工业版画藏品展”、“奋进中的中国工业版画——宋恩厚艺术活动文献展”。2013至2015年,大连中山美术馆推出了“与时代同行·共舞——全国各地工业版画院第一回年展”、“时代的印记·多彩的梦想——全国工业版画院第二回年展”、“新的征程·新的创作——全国各地工业版画院第三回年展”。在山西阳泉市展览馆,2014年、2015年分别展出了“奋进中的勇士——中国工业版画新秀展”、“阳泉·鸡西版画作品联展”。中国工业版画近年来在德国、韩国、俄罗斯等国家也引起了极大的反响。2014年8月,在德国举行的“第18届国际艺术节”上,中德双方联合主办了“创新——中德版画联展”。可见,中国工业版画正呈蓬勃发展之势。

除了上述提到的工业版画研究院的建立和近几年举办的展览外,中国工业版画在版种、形式、风格上也更为多样化,反映后工业时代中国社会主义建设的新貌和多彩生活等方面成为艺术家创作的主题。如洪涛2015年创作的《极速音符》(图13)就是一幅表现高铁建设成就的作品,向人们展现了奔腾在祖国大地上的新速度。

图10 二虎子演的真带劲 套色木刻 1958 宋恩厚

图11 归 套色木刻 1981 宋恩厚

图12 绿色工程 套色木刻 2000 宋恩厚

图13 极速音符 套色木刻 2015 洪涛

五、回归与重建

在新的历史语境下中国工业版画获得了更多的关注,我们可以发现贴近人民生活,贴近时代的工业版画作品在任何时候都是不落伍的,自八五新潮后逐渐被边缘化的社会主义现实主义创作在当代艺术“异常活跃”和飞速发展的信息时代正在逐渐回暖。社会主义现实主义并没有因林林总总的西方现当代艺术流派的风行而过时,它仍然是我们无法忽视的话题,是艺术家表现生活、关注社会发展、实现人文关怀最直接、有效的方法。

我们有深厚的五千年传统文化的积淀,民族性格和精神文化异于西方,社会制度和意识形态有别于美国和欧洲国家,所以在审美观念日渐多元及视觉图像更加丰富的今天,艺术家应该吸收、审视不同国家的优秀艺术,同时立足于本民族的精神文化立场,围绕社会主义现实主义这一创作方法和手段,更意在于对现实的思考及画面内容的真实表述,强化语言的表现性,建立个人化语言,创造出具有生活温度和中国特色的艺术作品。

六、结语

综上所述,在当代艺术环境下,我们应该肩负起传承中华民族可贵精神的责任,以社会主义现实主义为创作原则,表现中华民族的伟大成就以及人民的真实生活。正如习近平总书记在2014年10月15日的文艺座谈会中提到的:“文艺的一切创新,归根到底都直接或间接来源于人民。‘世事洞明皆学问,人情练达即文章。’艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”在中国语境中的社会主义现实主义美术创作除了强化特定的美学原则,还特别强调一个核心的价值命题即“时代·人民”主体的弘扬。所以,艺术作品的形式要顺应时代进行当代的转换,创造更多新的可能,但是艺术作品的内容要植根现实生活、紧跟时代潮流、反映人民心声,这样才能取得蓬勃的发展,才能充满活力,才能够飞升到人文的高度,也才有进入和载入历史的可能。

娄宇 华中师范大学美术学院 教授

董慈红 华中师范大学美术学院 硕士研究生

[1] 李允经. 现代版画史[M]. 山西:山西人民出版社,1996.

[2] 樊枫. 奋进中的中国工业版画:宋恩厚艺术活动文献[M]. 湖北:长江出版传媒,湖北美术出版社,2016.

[3] 曹堡华,等. 译. 苏联文学艺术问题[M]. 北京:人民文学出版社,1953.

[4] 郑工. 演进与运动:中国美术的现代化(1875-1976)[M]. 南宁:广西美术出版社,2002.

[5] 宋恩厚. 传承·坚守·开创——中国工业版画发展的轨迹与展望[J]. 鲁迅研究月刊,2015,(09). [6] 元之. 新中国工业版画传承[N]. 光明日报,2012-12-15.

[7] 陈池瑜. 20世纪中国现实主义美术的新传统及其影响[J]. 湖北美术学院学报,2008,(02).

[8] 王朝闻. 征服荒原[J]. 美术,1960,(12).

[9] 吕品田. 以思想精魂挺立诗化的历史——中华文明历史题材美术创作工程及历史题材美术创作工程刍议[J].美术,2016,(11).

[10] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2014-10-15(02).

J217

A

1009-4016(2017)01-0011-05

华中师范大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(CCNU15A06112)。