消费视角下的贫困测度及精准扶贫探索

——基于我国农村地区消费型贫困的调研*

2017-04-28孙咏梅

孙咏梅,方 庆

消费视角下的贫困测度及精准扶贫探索

——基于我国农村地区消费型贫困的调研*

孙咏梅,方 庆

贫困线;消费贫困;精准扶贫

近几十年来,中国致力于反贫困并取得了巨大成就,但是在理论研究与现实操作中,识别与测度贫困的“收入标准一维法”,往往使收入之外的贫困人口长期脱离于扶贫视野之外,为精准扶贫工作带来难度。安格斯·迪顿关于消费、贫困与福利相关性的研究表明,贫困研究的思路正走向多维化,消费视角下的贫困作为整体贫困的一个重要维度,对我国扶贫策略的制定具有较大的现实意义。尽管我国经济发展已经取得了举世瞩目的成就,但消费不足导致的贫困依然存在,消费贫困在广大农村地区尤为显著。引入消费贫困的多维分析方法,客观、科学地分析贫困人口享受基本福利的情况,是减少贫困的一个重要途径。我们通过确定收入水平、消费水平、消费结构、个人生活水平和家庭生活水平作为消费贫困的影响因素,在消费层面查找多重“贫根”,为实现精准扶贫工作中的“靶向治疗”提供科学的理论依据。

中国作为发展中国家,近几十年来为扶贫减贫做出了巨大贡献,但以收入为标准的贫困识别与测度,已难以适应经济社会多元化发展的需求,以消费为视角研究中国贫困问题,是对精准扶贫的一个有益探索。

商品与服务的消费与人类福利密切相关,消费需求更是驱动一个国家经济增长的重要因素,提高居民消费水平及改善消费结构,是建设小康社会、提升民生福祉的一个重要目标。由于消费在个体间的分布存在着很大的差异,消费失衡往往会引起经济、政治和社会领域的不公平和贫困,这一点在发展中国家尤为明显。消费贫困作为消费水平长期低于社会贫困标准的窘迫生活状态,不仅表现在消费的数量上,而且表现在消费的品质上。例如,人在通过自己的劳动、技能和投资获取收入之后,还需对“多少用于消费,多少用于储蓄”等问题做出具体的个人决策,以便获取最优的物质享受和多重福利。一般来说,一国的总消费在社会总需求中占的比例最大,消费往往是解释跨期经济活动变化大小的一个重要变量,即:当收入水平不变时,消费对储蓄起决定作用,并通过影响资金的供给,进而影响投资。消费不仅表现在全人类的经济活动变动中,更表现在穷人个人经济行为的安排中。本文借鉴2015年诺贝尔经济学获得者、美国经济学家安格斯·迪顿对消费、贫困及福利制度相关性的研究,打破以收入一个维度度量贫困的传统思维,将贫困研究的视野扩展到消费的层面,通过对消费贫困和收入贫困等进行量化比较分析,客观分析中国农村的现实贫困状况,为我国精准扶贫工作提出科学的政策建议。

一、安格斯·迪顿对消费贫困测度的理论探索及其借鉴意义

对于中国这样的发展中国家,以收入作为识别和测度贫困的尺度,是符合其当前的生产力水平和经济发展状况的,但从长远的发展眼光看,随着生产力水平的不断提高,仅仅以收入标准测度贫困,往往会使一些贫困人口脱离扶贫视野,使精准扶贫难以全面实施。美国著名经济学家、2015年诺贝尔经济学奖获得者安格斯·迪顿在他所提出的贫困理论中,对收入标准之外的贫困进行了深刻剖析,尤其是对消费、贫困及福利的相关性研究,拓展了贫困研究的视野。迪顿指出,减贫政策的制定首先必须考虑个体的消费选择。[1](P102-105)迪顿对消费型贫困的理论研究成果,对于我们进行不同时间和国别差异下的福利比较,以及提高民生福祉的路径,起到了科学的启示作用。迪顿的消费贫困理论,主要包括以下三个核心内容:第一,研究总消费量在经济运行过程中的决定问题;第二,对需求系统进行量化分析,考察家庭在消费品上不同的预算决策;第三,以发展中国家的家庭为调查样本,研究家庭的消费贫困。这三个核心内容,解答了与消费贫困相关的三个问题:一是人们的消费取向如何?二是收入是用以消费还是储蓄?三是如何判断发展中国家的生活水平?[2]迪顿通过对消费贫困的综合分析,探索了消费贫困的影响因素、消费贫困的识别与测度,以及消费对贫困与福利的关系。[3](P98-99)在当今的中国,由消费不足导致的贫困依然存在,消费贫困在广大农村地区尤为显著,迪顿的理论分析对我们研究中国广大农村地区除收入以外的消费贫困,提供了较大的启迪。

(一)以消费的视角研究贫困需要考虑多重影响因素

迪顿在需求系统的研究中建构了“消费者理性”的概念,即在经济资源、需求和其他因素既定条件下,每个家庭的消费都追求实现最优结果,迪顿在研究中意识到,消费者理性会形成约束,影响“消费者理性”的诸多影响因素可以组合成一个消费系统。为了进一步解释“消费者理性概念”,迪顿列举了一个特殊的例子:“当家庭获得足够的额外收入能抵消涨价引发的福利下降,那么牛奶价格上涨对于大米消费的影响,或者大米价格上涨对于牛奶消费的影响,这二者的效果应该是相同的。这样的一种约束,也被称为需求补偿的对称性,可以用收入、价格和消费的相关数据来加以检验。”[4](P68)

迪顿认为,消费者的行为是多变的,有多种原因影响着消费者的消费选择,在这方面,测度整体消费者消费倾向和消费结构,将变得尤其重要。例如,消费者对商品的需求,与价格、消费者收入及所属的人群具有较大的相关性。假如政府打算给某个群体减税以增加福利,首先需要理清他们收入增加之后消费行为的变化,同时会影响到哪些产业的增长,以避免使一个群体福利增加而使另一个群体福利受损。同样,政府减贫策略的制定,也要考虑收入、消费行为、福利政策之间的相关性。

迪顿的消费贫困分析表明,影响消费的因素是复杂的,不仅仅包括普通的消费支出,而且还包括地域、文化、政治局势、现有收入等诸因素。然而,在现实生活中,由于消费贫困识别与测度存在着取值的困难性,因此,世界银行在衡量国际贫困的现行标准时,所采用的只有“每天消费1.9美元”*世界银行于2015年10月4日宣布,按照购买力平价计算,将国际贫困线标准从此前的一人一天1.25美元上调至1.9美元。这个单一的消费货币量化标准。这种基于部分贫困国家现有消费情况而抽象出的单一标准,显然未能考虑包括消费结构、消费偏好和消费理性决策等诸多因素在内的消费的复杂性和差异性。因此,在消费贫困识别与测度中,我们还需要一个日常消费支出的多维贫困测度指标的“篮子”,来衡量消费贫困的真实情况,如果某人缺少获取和购买这一“篮子”中物品的消费能力,那么,我们就可以将之定义为“消费贫困”。

(二)测度消费贫困更要注重个体消费偏好及个体效应

为了增加研究的现实性和可操作性,迪顿强调在研究中更应该注重个体的消费,通过个体消费偏好,进而反映一定的持续的消费理性决策。消费的复杂性告诉我们,消费问题需要通过多元、大量的微观数据来加以反映,目前的这种仅以日均消费的货币支出来衡量消费贫困,是远远不够的——使用传统的来源单一的数据并直接进行数据分析乃至运算的方法,可能并不能反映出真实的消费贫困。在具体的消费贫困研究及消费贫困标准划定时,需要考虑到具体的消费个体的情况,观察其长期的理性决策,做到精准划定、科学衡量。[5](P45-46)

在贫困研究过程中,迪顿通过“近完美需求体系”假定,提出家庭总支出是已知的,但实际上总支出并不固定,以此为前提,收入与储蓄在很大程度上可能发生变动。这个假设打破了以往消费贫困衡量中收入与储蓄一成不变的前提假设,因为消费和储蓄恰似一个硬币的两面,储蓄总量对一个国家的整体经济走势会发生较大影响。迪顿通过消费行为调查发现,在20世纪50年代时,人们往往认为所有的消费者似乎都没有太大差异:当消费者预感到收入减少,他们就会多存少花;当消费者预感到收入增加,他们则会少存多花。到了20世纪90年代,随着经济形势的向好,消费应该比收入波动更大,因为随着负债率的提高,超前消费特征将日益显著,而事实却是:消费的波动比收入小——这个问题被称为“迪顿悖论”。

对于消费贫困的理性分析告诉我们,解决“迪顿悖论”的最佳途径是,消费者行为正在走向个性化和多元化,以往那种忽视消费的个体效应、以为所有的消费者都千篇一律的思维,以及国际上通用的以统一消费标准划定贫困的方法,已难以解释当今特殊的消费状态。在研究中,我们不但要通过调查数据考察消费的整体性,还要将注意力转向消费个体的消费行为研究。

(三)发展中国家贫困测度:由消费量的标准到消费质的标准

在20世纪80年代,迪顿率先以发展中国家为研究对象,以家庭为单位,利用消费与生活标准测度贫困,将研究视角放在了人们消费什么以及如何消费上,这一研究思路的改变,表明贫困研究从传统的注重量化考察,走向了对品质标准的考察。在迪顿看来,从消费的量上考虑,贫困与人们能否获取足够的食物具有较大的相关性,从消费的质上考虑,记录穷人的生活标准还包括了一个营养是否充分、消费结构是否合理、消费倾向是否发生变化、消费偏好是否易受外部因素影响等方面,这表明以消费为视角的贫困测度,开始由单一的量的标准走向了多维的质的标准。

在关于贫困的实证研究上,传统视野往往落在家庭层面上,即偏重于家庭消费量,多维贫困研究法更注重在个体层面上度量消费的质量,因为单纯用基于家庭调查的加总消费测度贫困,贫困增长率往往低于利用国民账户测度的消费总量,例如,家庭消费量测度,一直给我们造成贫困没有减少的假象,这种以量的标准测度贫困的结果,往往会低估减贫率,同时高估经济的增长率,因而,一贯实行的、对消费贫困的量的方面的数据归纳,结果会高估贫困水平,使精准扶贫难以实现“靶向治疗”。由此可见,消费量与质的不同的贫困测度标准,往往会产生不同的结果。因此,对消费贫困的测量,应转向对个体生活用品的消费服务等的购买,这样对待消费贫困的研究方法,既立足于家庭也符合消费主体和统计主体的客观事实,同时又满足了对消费贫困衡量的客观性和真实性,真正能够做到消费贫困测度的有效、准确。

二、中国农村消费型贫困测度标准及贫困识别

在我国,农村地区贫困人口最为集中,消费贫困也非常突出。农村地区贫困标准该如何确立以及如何测度农村地区贫困,长期以来在学术界存在着争议。目前,对于贫困的测量,国际上并没有统一标准,贫困测度标准的多样性及复杂性给我国贫困的测度及扶贫策略的出台带来了较大的困扰。我国的贫困测度标准是2011年出台的居民家庭人均纯收入2 300元/年,这种以收入标准测度贫困的方法,只是看到了贫困形成的“前因”,并未看到贫困的内在过程和实际表现的“后果”。我国现行的贫困测度的“收入标准”,与世界银行的国际“消费标准”存在着贫困识别与测度上的差异性,使得我们在扶贫策略的制定中难以吸取国外的先进经验。

(一)贫困测度标准的差异性及对贫困测度结果的异同

按照迪顿的研究成果,若收入低于贫困标准,贫困人口则无法获取福利的来源,最终陷入生活窘迫的贫困境地;若消费低于贫困标准,则无法获取得到福利的机会,也会陷入贫困。目前国际上关于度量贫困的方法差异较大,最为流行的是收入测度法及消费测度法,其中,世界银行的国际贫困标准应用范围最为广泛。

1.世界银行以消费为标准的贫困测度法。

世行贫困标准主要是基于消费基础上,针对发展中国家的绝对贫困人口而设置的。该贫困标准随着经济发展状况以及消费变动,按照购买力平价计算而得。

世界银行于1990年对33个国家平均消费水平与贫困的相关性展开了大规模的调查研究,发现亚洲和非洲最贫困的6个国家,贫困线基本集中于人均消费1美元/天附近。根据这些调查数据,世界银行将人均消费1美元/天定为国际贫困标准。世界银行又于2008年对75个国家的贫困状况进行再调查,发现15个最不发达国家贫困线平均数为人均消费1.25美元/天。因此,世界银行将人均消费1. 25美元/天设定为新的国际贫困线。2015年10月4日,根据新的调查结果,按照购买力平价计算,世界银行再次将国际贫困线上调至人均消费1. 9美元/天。

2.国际经济合作与发展组织制定的国际贫困收入线标准。

经济合作与发展组织于1976 年对其成员国展开了一次大规模调查,提出了以收入作为衡量工具的相对贫困测度标准,即将一国居民中位收入或平均收入的50%作为贫困线,这一贫困线得到了国际认可,被广泛应用于国际贫困的测量。由于该贫困标准随着社会收入水平的变动而变动,因此也是相对贫困标准,不需要像绝对贫困标准那样不断进行定期调整,具有一定的可操作性和可持续性。

3.中国农村地区贫困线制定标准的演变。

由于我国贫困人口主要集中于广大的农村地区,考虑到现实的国情,政府对农村地区贫困线划定基本上建立在物质生活层面上:“农村贫困是指物质生活困难,一个人或一个家庭的生活水平达不到一种社会可以接受的最低标准”。1984年国家统计局确定了农村贫困线为“在一定的时间、空间和社会发展阶段的条件下,维持人们的基本生存所必须消费的物品和服务的最低费用”,并用最低食品消费支出除以确定的食品支出比重来进行计算,其中,贫困人口食品支出比重的确定,是按照国际上公认的恩格尔定律方法计算的,结果为60%,并以居民人均年纯收入作为贫困线的识别指标。

此后,我国贫困线的确定,是将贫困线标准与物价上涨挂钩,在不测定贫困线的年份,根据居民消费价格指数进行调整。例如,在1984年贫困线标准的基础上,我国国家统计局对全国农村居民进行调查,并根据分户资料进行测算,分别于1985年、1990年、1994年和1997年出台了不同的贫困线。1998年,我国贫困标准的制定改用“马丁法”,分别计算出了高、低两条贫困线;2009年,我国取消了将绝对贫困人口和低收入人口区别对待的政策,将绝对贫困线和低收入贫困线两线合一,在2007年制定的1 067元/年低收入贫困标准的基础上,根据2008年物价指数变动情况,对贫困线再次进行调整,并将贫困线标准提高到人均年收入1 196元;2011—2020年,国家统计局再次将贫困标准定为人均纯收入“以2010年不变价格计算的每人每年2 300元”。

从贫困的性质上看,世界银行的以消费贫困标准衡量的贫困,属于绝对贫困范畴,而经济合作与发展组织制定的以收入贫困标准衡量的贫困,则属于相对贫困范畴。由于我国尚属于发展中国家行列,无论是哪种贫困标准,也无论是依照购买力平价算法还是当期汇率计算法,我国的农村贫困线的制定,在绝大多数时间内都低于世界标准。

表1 中国农村地区贫困线与两种国际贫困标准对比

资料来源:根据国家统计局发布的相关数据整理。

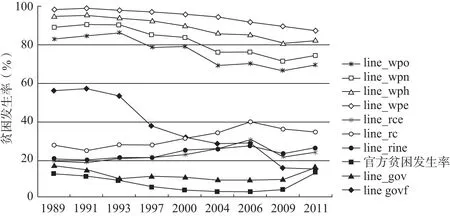

图1 不同贫困标准下中国农村地区贫困发生率变动情况

由图1可知,对于贫困标准的描述而言,基于贫困标准存在收入视角和消费视角的差异,贫困发生率的测度在数值上就存在着很大差异。根据世界银行的有关数据,按消费视角国际贫困标准下所测度的贫困发生率和按收入视角测度的相对贫困发生率,均明显高于我国农村贫困标准下的贫困发生率,而在世行的标准下,中国的贫困发生率甚至长期高于70%。这不仅说明我国制定的收入视角下的贫困测度国内标准相比世行的消费视角下的贫困测度国际贫困标准,“实际”要低得多,也说明在社会保障及国民福利水平没有显著改善的前提下,短时期内提高我国贫困人口的平均边际消费倾向,的确也存在着一定的困难。因此,到2020年我国实现“7 000万贫困人口脱贫”的重要目标后,还要将扶贫视野放在减少消费贫困上,从这个角度来看,精准扶贫任重道远。[6]

(二)消费视角下我国农村地区贫困的测度

基于迪顿消费贫困的理论研究,我们在贫困的研究中引入多维贫困测度方法,将中国农村地区个人及家庭因素考虑进来,注重对个体消费品质的考量,进而,我们将影响消费贫困的测度分为四个维度:家庭人均收入、家庭人均消费、个人生活水平和家庭生活水平,每个维度则包含了不同的多个指标,构建消费贫困衡量指标体系。

为了从消费的视角考察我国农村地区贫困状况,我们基于对西安、北京、深圳等地的调查研究,将影响消费贫困的若干个项目纳入量化范围,利用联合国公布的贫困测度指标,对农村地区消费贫困进行识别与评判(在此,我们将每个指标涉及的调查问卷问题数控制为一个,避免因某些维度涉及问题过多,导致指标贡献度与实际偏离较大的情况)。本文选取的四个维度及相关指标如下:

表2 贫困测度的四个维度与相关指标

(1)家庭人均收入。我国家庭人均收入指标最常用的参照,是低保标准和低收入家庭标准。当人均收入低于低保标准时,因此而产生的贫困属于较严重的贫困;当人均收入介于低保标准和低收入标准之间时,因此而产生的贫困则被视作一般性贫困。考虑到所调查的农村地区存在着贫困的差异性,再选择参考量,我们也考虑到了时间和地点因素(本次调查始于2013年,所测人均收入数据为2012年的整体水平)。根据各地统计局公布的资料,2012年,西安、北京、深圳三地的低保标准分别为410元、520元和560元(指家庭人均月收入),而低收入家庭的人均月收入标准分别为615元、740元和840元。因此,在衡量收入水平时,首先将受访者按照工地所在区域分类,之后分别测算其家庭人均月收入。如果收入水平低于低保水平,属于较严重贫困,指标记为2;如果收入水平位于低保和低收入水平之间,属于一般性贫困,指标记作1;如果收入高于低收入家庭水平,则不属于贫困范畴,记为0。

(2)家庭人均消费。家庭人均消费指标基于调研所得的家庭每月基本生活费数据。据世行标准,家庭人均消费低于1美元/天,属于绝对贫困范畴;介于1到2美元/天之间,属于一般贫困范畴。查阅历史资料可知,2012年调研当期的美元兑人民币汇率为1∶6.312 4(我们将其近似取值为6.31)。假如被调查者家庭日消费水平低于6.31元,我们认为其属于较严重贫困,指标记为2;假如被调查者家庭日消费水平介于6.31元-12.62元之间,我们认为其属于中等贫困,指标记作1;假如被调查者家庭日消费水平没有达到贫困标准,指标记为0。

(3)个人生活水平。本次调查参考了联合国制定的系列贫困的衡量指标,选择了如下7个指标用以衡量个人消费贫困:①伙食(对伙食情况是否满意);②住房(对居住条件是否满意);③饮用水(用水是否受到保护);④用电(是否能保证正常用电);⑤主要电器(是否有主要电器);⑥厕所(有无固定的卫生设施);⑦对生活条件的满意度。综合考虑此七个指标后,对于个人生活条件这一指标,我们做出如下具体规定:假如接受调查者的情况在七个指标中的一半以上(即至少4个),则被认定为处于贫困状态,且属于绝对贫困,指标记作2;假如接受调查者的情况在1个到3个指标之间,则被认定为处于贫困状态,且属于一般贫困,指标记作1;假如接受调查者的情况脱离了指标所属贫困范畴,则不属于贫困,指标记作0。

(4)家庭生活水平。与个人生活水平的调查研究相类似的,我们对于家庭生活水平的研究,同样选择了7个指标,包括:①看病条件(是否方便);②自来水;③住房墙面类型(是否为砖石或是混凝土结构);④用电;⑤主要电器;⑥厕所;⑦对老家生活的满意度。如果贫困指标数过半,属于绝对贫困,记为2;如果指标数在1到3之间,属于相对贫困,记为1;如果指标数为0,则不属于贫困,记作0。

在确定了影响消费贫困的几个因素后,我们对影响消费贫困的各个指标进行测度分析,经过测算,消费分析与其他影响因素的对比情况如下:

表3 消费贫困与其他贫困的对比分析

由表3相关数据可知,与收入、个人生活水平、家庭生活水平相比,消费层面的相对贫困和绝对贫困度在四个指标中均位列第二,而消费总体贫困的水平是最高的,表明我国农村地区居民在消费上处于较为普遍的贫乏状态。通过调查研究我们发现,导致我国农村居民消费贫困的原因主要有两个方面:一方面,农村家庭食品及日常用品消费,更多地可以实现自给自足,因而在一些生活必需品上大大节省了开销,因此也拉低了农村居民的日常消费水平。另一方面,农村外出务工人员常常省吃俭用以维持整个家庭的日常开销和大宗花费,而且很多打工地承担了务工人员的食宿费用,也拉低了他们在打工地的消费水平。由此可见,消费上的贫困也折射出农村居民不敢花钱的心理状态:由于社会保障和福利的缺失(比如保险、养老金等),农村居民必须为可能的紧急事态做好准备,也需要对他们未来的生活进行储蓄,这种考虑在很大程度上抑制了他们的消费欲望,推动了消费贫困度的上升。

在对各项指标进行单独分析之后,我们将四个指标与整体的k维贫困(是指指标之和至少达到k的物质贫困)分析相结合,即对四个指标在k不同取值时的贡献度进行分析,以便更清晰地了解消费贫困贡献度随k变化的情况。经过计算,得到下表数据:

表4 四个指标在K维不同取值时对贫困的贡献度分析

k收入消费个人生活水平家庭生活水平132.6%28.2%23.2%15.9%235.4%27.7%20.2%16.7%336.3%28.3%19.4%16.1%436.5%30.0%17.8%15.7%532.8%28.3%20.0%18.9%630.0%30.0%21.0%19.0%727.3%27.3%22.7%22.7%825.0%25.0%25.0%25.0%

图2 各维度指标对贫困的贡献度随K线变化的情况

从图2可知,四个维度对于物质贫困的贡献度排位一直十分稳定:收入位居首位,消费其次,收入和消费对贫困的贡献度一直高于25%,这反映了收入和消费这两项指标是物质贫困最重要的组成部分;另一方面,考虑到收入、消费等单项指标贫困发生率十分接近而绝对贫困比例差别很大,我们可以得出结论:绝对贫困比例的影响更为明显,收入和消费贫困对总贫困的影响力要明显比另外两个指标更为显著。

三、基于消费视角下的我国 农村地区精准扶贫策略

对商品和服务的消费是构筑一国居民福利的基础。以消费视角考察我国农村地区的贫困状况,个人消费决策和经济整体表现之间的关联度分析,对我国今后在广大农村实施精准扶贫策略具有深远的意义。安格斯·迪顿(Angus Deaton)对消费型贫困的科学分析与测度,帮助我们加深了对消费贫困的不同影响因素的充分了解,对制定减贫策略具有较大的影响力。从消费角度考察我国广大农村地区的贫困,落实精准扶贫,应更加注重消费个体的差异性,努力提高农村居民的消费品质和消费能力。

(一)增加消费导向的扶贫标准,减贫重在“靶向治疗”

世界银行中国局局长郝福满在“2015国际减贫与发展高层论坛”上充分肯定了中国在扶贫减贫工作方面的成就。他认为,世界银行使用按照2011年购买力平价(PPP)每天1.9美元的国际贫困线对全球贫困所做的最新估算显示,中国低于这一国际贫困线的人口比例从1988年的88%下降到2012年的6.5%。在过去30年里,中国的贫困人口减少了7.9亿人,占整个发展中国家减贫人数的70%以上。尽管中国在减贫方面成就斐然,但中国在减少剩余贫困方面仍面临严峻挑战。针对这一挑战,我们今后扶贫工作应从收入减贫转向收入、消费减贫并重。

(1)改变货币收入作为扶贫指标的唯一标准,引入消费扶贫的理念。根据世界银行公布的数据,“按照每天1.9美元的贫困线(消费测度贫困标准),估计中国的贫困人口数量在世界上仍排名第三,预测显示2015年世界贫困人口中约有7%居住在中国。”随着全国各地贫困人数的下降,剩余的贫困人口更难以触及,因为他们不是集中在一个特定的地区,而是更加分散,大多数分布在偏远、交通不便的地区。

目前,中国的剩余赤贫人口以农村居民为主,且这些人口中的80%左右居住在中西部省份,这些地区贫困人口最多,贫困面最大,贫困度最深,为我国减贫工作提出了挑战。尽管我国经过几十年的城镇化进程,大规模的农村人口向城市转移,帮助广大农村减少了贫困,但许多剩余贫困人口因缺少迁移的能力,生活仍在贫困层面的低水平徘徊,为农村地区扶贫增添了难度。由于我国生产力欠发达、农村人口比例过大的特殊的国情,我们以往测度贫困一直以货币性收入作为衡量指标,没有采纳以消费指标度量贫困的国际标准,而传统的贫困测度往往将扶贫的视野集中在收入较低的贫困群体,使扶贫政策难以覆盖到消费贫困人群。通过贫困多维测度我们发现,收入和消费是影响广大农村地区贫困的关键性因素,消费层面上的贫困发生率更高一筹,但是,由于收入贫困分布更为均匀、绝对贫困比例更大、贫困测度效果更为显著,对于贫困的贡献度更高,因而成为减贫的重点。随着人民生活水平的提高,今后精准扶贫更应注重消费层面的贫困测度,做到收入减贫与消费减贫双管齐下,减贫策略也要从收入和消费两个角度入手,建立多维的、科学的贫困测度与识别体系,防止对贫困的低估或漏估。

(2)精准扶贫更应注重贫困人口消费状况的个体性。政府设计一个促进福利并减少贫困的政策,不仅仅取决于货币收入的增加,更取决于消费市场的变化,同样,贫困研究不能看整体收入与消费数据,因为它往往带来错误的结论。应从个体消费判断人们的消费倾向,分析个体数据才是理解整体数据的关键。[7]在我国城镇化进程中,大量农村转移人口对消费的贡献并不高,以城镇化实现经济增长动力转换、以消费拉动经济增长并没有达到预计目标,原因就在于农村消费个体的消费能力偏低,消费动力不足,消费意愿与消费质量的提升,受到了来自于收入过低、社会保障体制不完善、社会福利缺失等诸多方面的障碍。今后精准扶贫的目标,应有所侧重地从收入、福利等角度适当向消费领域倾斜,使剩余贫困人口全部纳入到国家扶贫范畴。

(3)杜绝收入与消费的低水平恶性循环。迪顿关于收入和卡路里摄入量关系的研究已经告诉我们:营养不良主要是低收入的结果;收入增加确实会导致更多热量被消耗。我们也可以理解为,消费型贫困往往是源于过低的收入,其结果是人们不能做到人尽其用,最终形成低水平的收入与消费的恶性循环。在我国广大农村地区,消费总体贫困的水平是最高的,农村居民在消费上的贫乏一直是一个普遍现象,对此,应从源头上消灭收入贫困,通过增加农民收入提高他们的消费水平,进而阻止收入与消费的恶性循环。在这方面,政府应通过开设职业技能培训渠道、增加农民福利支出、健全农村社会保障体系、增加农村创业的金融支持等途径,积极改善农民物质生存状态。

(二)政府应积极消灭“贫困陷阱”,增强消费品的供给水平

“贫困陷阱”问题一直是发展中国家难以避开的难题。经济发展理论告诉我们,落后国家之所以贫穷,是源于个体的平均所得过低,又因缺乏需求刺激,加上没有足够的储蓄来提供投资,导致生产力因资金投入不足而低下,进而影响收益的提高,长期陷入贫穷而无法自拔的境地。

(1)警惕“贫困陷阱”对农村减贫困的制约。在农村消费扶贫方面,我们应高度警惕“贫困陷阱”,由于劳动收益等物质方面的贫困是引发消费贫困的重要因素,因此,政府应在积极促进生产力发展的同时,一方面积极引导增加农民的收入,另一方面加强对广大农村地区消费品质的关注,增强对农村地区的消费品供给的水平,提升有效供给质量。从消费层面来看,消除贫困首先要重视消费主体、消费客体和消费环境之间相互联系,从注重消费数量到注重消费质量,不仅要考察消费某种物质后所获得的效益,更要考察精神消费、福利消费等隐性消费,使农村地区消费得到真正的全面提升。

(2)增加农村转移支付,提高政府对农民的福利支持。政府应通过对农民增加福利支持,间接减轻农民负担,进而影响农民的消费行为。农民外出打工及种地是家庭收入的主要来源,农民外出打工最主要的目的就是挣钱养家,这导致农民工个人生活过度节俭,加上绝大部分人承担的家庭负担过重,其中包括家人的生活费用、老人的医疗费用、子女的教育费用、住房的支出费用等。沉重的家庭责任使得部分农民尽管收入增加,摆脱了收入贫困,但消费行为极其谨慎,缺少与收入对等的消费行为。因此,政府应通过二次分配调节、增加惠农政策、设置各种扶贫基金等方式,努力增加农民收入,多渠道、多途径消减农村地区消费贫困。

(三)积极完善直接与间接减贫机制

我国农村地区贫困的原因除了自然环境原因、经济原因、政治体制原因外,减贫机制不完善也是一个重要原因。我国减贫机制的建立,经历了一个长期的探索的过程,扶贫政策从“救急-控制-权利”的不断改进,到目前为止,仍存在着一些不足。为了在2020年实现消灭7 000万贫困人口的减贫目标,一方面,政府要完善农村多维贫困的测度体系及贫困识别、评估体系,通过劳动与就业引导、增加基础教育与职业培训的机会、健全以工作为本的社会福利和社会求助制度、减免税收等政策,使农村贫困人口走上经济独立之路,为农村劳动者摆脱贫困创造更好的条件。与此同时,减贫机制的完善离不开金融支持,在这方面,政府应适当借鉴海内外成功经验,如台北家庭发展帐户、新加坡中央公积金、香港强基金等,通过建立减贫的资金渠道,建立针对贫困人口的专门资金。另一方面,发挥民间组织在减贫方面的作用,创新多元化的减贫机制,积聚社会资源,调动民间慈善组织的积极作用,建立稳定的、有效的民间减贫体系,作为政府减贫工作的有益补充。

[1] 安格斯·迪顿.经济学与消费者行为[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[2] 安格斯·迪顿.消费、贫困与福利[J].比较,2015,(6).

[3] 安格斯·迪顿. 逃离不平等:健康、财富及不平等的起源[M]. 北京:中信出版社,2014.

[4] 约翰·哈斯勒.安格斯·迪顿:关心消费、贫困和福利的经济学家[Z].中国经济报告(涂锋译),2015,(12).

[5] 安格斯·迪顿.理解消费[M].上海:上海财经大学出版社,2003.

[6] 程丽雯等. 要素误置给中国农业带来多大损失?——基于超越对数生产函数的随机前沿模型[J].管理学刊,2016,(1).

[7] 王永软.迪顿找到了一把尺,测量人们消费偏好[N].新民晚报,2015-10-13.

[责任编辑 陈翔云]

On Poverty Measurement and Precise Poverty Alleviation from the Perspective of Consumption——Based on the Research of Consumption Poverty in Chinese Rural Areas

Sun Yongmei1, Fang Qing2

(1.Institute of Chinese Economic Reform and Development, Renmin University of China, Beijing 100872;2.School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872)

poverty line; consumption poverty; precise poverty alleviation

In the past several decades China has been committed to the fight against poverty and has made great achievements.But in the theoretical research and practical operation to identify and measure the poverty by the single dimension of income standard often keeps the poverty population beyond the income standard out of sight of China's poverty alleviation.Although China's economic development has made remarkable achievements, the poverty led by the lack of consumption still exists.Consumption poverty in rural areas is particularly conspicuous.It is an important way to reduce poverty by introducing the multidimensional analysis method of consumption poverty and analyzing the situation of the basic welfare of the poor objectively and scientificall.Through the determination of income level, consumption level, consumption structure, personal living standard and family living standards as the influencing factors of consumption poverty, we are finding out multiple sources of poverty at the consumption level, which has provided a scientific theoretical basis for the realization of “targeted treatment” in the effort of precise poverty alleviation.

* 本文系中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(项目号:12XNC002)。

孙咏梅,中国人民大学中国经济改革与发展研究院副教授;方庆,中国人民大学经济学院博士生(北京100872)。